Une semaine dans la vie de Julie (Laure Calamy), une Française ordinaire dont on comprend que son conjoint et elle ont décidé, quelques années plus tôt, de s’installer à la campagne, dans un trou perdu, pas trop loin de Paris, pour y élever leurs enfants dans un cadre plus agréable que la grande ville.

Une semaine dans la vie de Julie (Laure Calamy), une Française ordinaire dont on comprend que son conjoint et elle ont décidé, quelques années plus tôt, de s’installer à la campagne, dans un trou perdu, pas trop loin de Paris, pour y élever leurs enfants dans un cadre plus agréable que la grande ville.

Mais tout s’est déréglé dans la vie de Julie. Son conjoint l’a quittée lui laissant la responsabilité d’élever seule leurs deux enfants sans toujours lui verser la pension à laquelle elle a droit. Elle a perdu son emploi et a dû accepter un poste sous-qualifié et pourtant très exigeant de première femme de chambre dans un grand palace parisien.

Chaque jour, Julie fait un long trajet jusqu’à la capitale. Tout se passe bien d’ordinaire sauf quand les transports se mettent en grève.

À plein temps est un film suffocant qui réussit le pari incroyable de garder le rythme dément de sa courte bande-annonce pendant toute sa durée. Suffoquer n’est pas une expérience très agréable. Certains spectateurs pourraient n’en avoir pas envie et préférer une sortie cinéma plus agréable. Je les comprends volontiers. Mais ils passeraient à côté d’une expérience marquante.

À plein temps est un thriller de la vie ordinaire. Quoi de plus banal que la vie de Julie ? Des milliers, des millions de Français peut-être s’y reconnaîtront sans peine.

Cette femme ordinaire rencontre, à chaque moment de sa vie, des obstacles infranchissables. La mécanique bien huilée de sa vie est mise à mal par les grèves des transports : elle arrive en retard à son travail et risque d’en être licenciée ; elle est sur le point de rater l’entretien d’embauche pour le poste qui relancerait sa carrière ; elle rentre en retard chez elle au risque d’épuiser la patience de la voisine retraitée qui garde ses enfants.

Il n’y a rien de caricatural dans le personnage de Julie. Eric Gravel ne cherche pas à nous la rendre aimable. Il ne cherche pas non plus à défendre une thèse ou à faire l’ouverture d’une soirée-débat sur les conditions de vie harassantes des femmes célibataires du Bassin parisien. Pour le dire autrement, À temps plein est un anti-Goliath, qui était un film à thèse, manichéen et racoleur.

Le succès d’À plein temps tient d’abord à son scénario. Il est crédible de bout en bout – sauf peut-être dans son épilogue que je n’ai pas aimé et auquel on peut s’amuser à imaginer plusieurs alternatives. Il ne ménage pas un seul temps mort. Il tient aussi à la musique qui l’accompagne, une musique électro qui rythme à un tempo insoutenable la vie de Julie. Il tient enfin à l’image, focalisée sur Julie, toujours en mouvement, laissant les arrière-plans dans un flou indéfinissable.

J’oubliais le principal : Laure Calamy, qui faisait déjà l’unanimité pour son interprétation d’Antoinette dans les Cévennes. Ce rôle lui valut le César mérité de la meilleure actrice. Rebelote l’année suivante avec sa nomination pour Une femme du monde. Jamais deux sans trois (et dix de der ?) l’an prochain pour ce rôle-là ?

Buddy, neuf ans, est un adorable garçonnet couvé par sa mère qui grandit, malgré les absences de son père qui travaille en Angleterre, sans avoir conscience des nuages qui s’accumulent au-dessus de sa tête. Belfast, à l’été 1969, est frappé par la guerre civile qui oppose catholiques et protestants. Les tensions interconfessionnelles transforment la rue de Buddy en camp retranché. La question du départ se pose à ses parents qui ne veut pas abandonner la ville où il a grandi et ce grand-père si attachant qui se meurt lentement de silicose.

Buddy, neuf ans, est un adorable garçonnet couvé par sa mère qui grandit, malgré les absences de son père qui travaille en Angleterre, sans avoir conscience des nuages qui s’accumulent au-dessus de sa tête. Belfast, à l’été 1969, est frappé par la guerre civile qui oppose catholiques et protestants. Les tensions interconfessionnelles transforment la rue de Buddy en camp retranché. La question du départ se pose à ses parents qui ne veut pas abandonner la ville où il a grandi et ce grand-père si attachant qui se meurt lentement de silicose. Anna (Mélanie Thierry) et Driss (Lyes Salem) sont les parents unis et heureux de deux petits garçons, Adrien et Jules. Ils en élèvent un troisième, Simon, qui leur a été confié par l’Aide sociale à l’enfance quand il avait dix-huit mois à peine.

Anna (Mélanie Thierry) et Driss (Lyes Salem) sont les parents unis et heureux de deux petits garçons, Adrien et Jules. Ils en élèvent un troisième, Simon, qui leur a été confié par l’Aide sociale à l’enfance quand il avait dix-huit mois à peine. Philippe Lemesle (Vincent Lindon) est un quinquagénaire fatigué qui tente vaillamment de soigner sa forme physique en enchaînant les runnings en salle de sport. Le couple harmonieux qu’il formait avec Anne (Sandrine Kiberlain) son épouse, qui lui avait sacrifié sa vie professionnelle pour élever leurs deux enfants, est en train d’exploser. Leur fille aînée a quitté le nid familial pour l’autre rive de l’Atlantique. Leur fils cadet (Anthony Bajon), victime d’un burn-out pendant ses études, doit être interné en HP.

Philippe Lemesle (Vincent Lindon) est un quinquagénaire fatigué qui tente vaillamment de soigner sa forme physique en enchaînant les runnings en salle de sport. Le couple harmonieux qu’il formait avec Anne (Sandrine Kiberlain) son épouse, qui lui avait sacrifié sa vie professionnelle pour élever leurs deux enfants, est en train d’exploser. Leur fille aînée a quitté le nid familial pour l’autre rive de l’Atlantique. Leur fils cadet (Anthony Bajon), victime d’un burn-out pendant ses études, doit être interné en HP. Ida a neuf ans, une grande sœur autiste et deux parents aimants qui veillent à donner à chacune de leurs filles l’attention qu’elles exigent. Ida et sa famille profitent de l’été nordique pour déménager. Ils s’installent dans une barre HLM où Ida espère se faire de nouveaux amis. Elle rencontre bientôt Ben, un garçonnet qui lui dit posséder des dons étonnants de télékinésie. Anna sa sœur se lie avec Aisha qui semble parvenir à communiquer avec elle par la pensée.

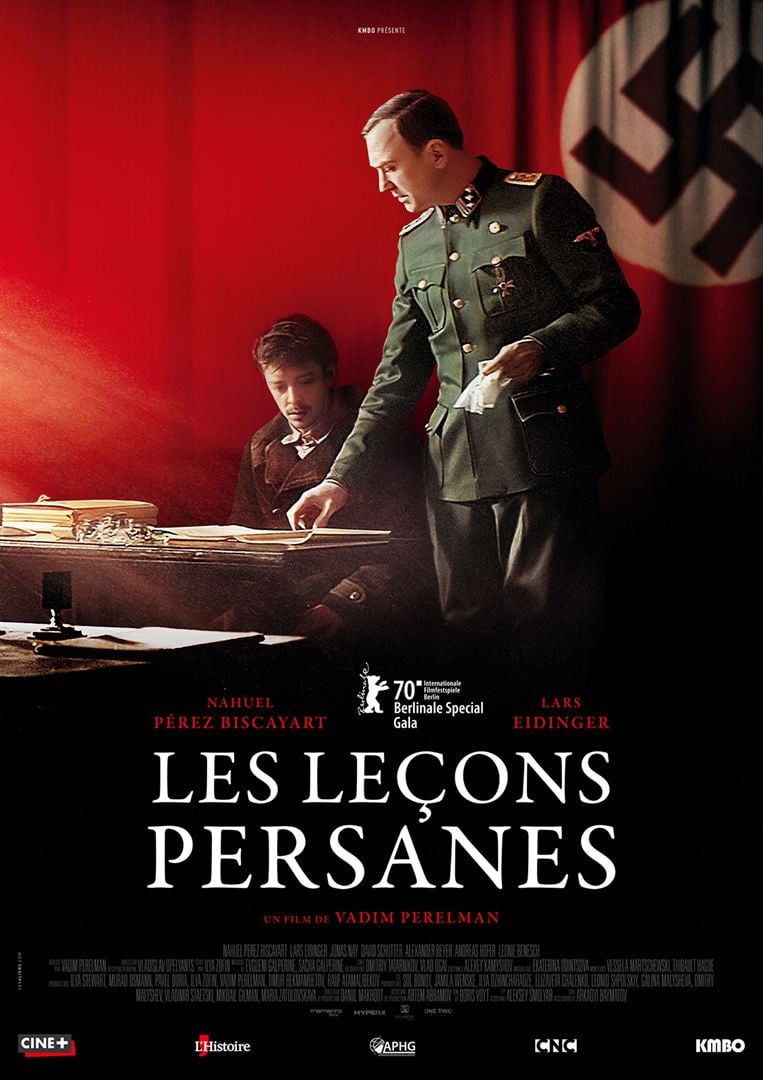

Ida a neuf ans, une grande sœur autiste et deux parents aimants qui veillent à donner à chacune de leurs filles l’attention qu’elles exigent. Ida et sa famille profitent de l’été nordique pour déménager. Ils s’installent dans une barre HLM où Ida espère se faire de nouveaux amis. Elle rencontre bientôt Ben, un garçonnet qui lui dit posséder des dons étonnants de télékinésie. Anna sa sœur se lie avec Aisha qui semble parvenir à communiquer avec elle par la pensée. Gilles (Nahuel Perez Biscayart), le fils d’un rabbin anversois, est arrêté en France en 1942 alors qu’il tentait de quitter l’Europe. Il ne doit la vie sauve qu’à un réflexe désespéré : au moment d’être exécuté, il a brandi l’exemplaire d’un livre rare échangé à un autre prisonnier et a affirmé être persan. Il est aussitôt conduit dans un camp de concentration chez Klaus Koch, un officier nazi (Lars Eidinger) qui rêve d’ouvrir à Téhéran un restaurant après la guerre. En échange d’un poste en cuisine, Koch exige de Gilles qu’il lui apprenne le farsi. Comment diable le prisonnier réussira-t-il à enseigner à son bourreau une langue dont il ne connaît pas un traitre mot ?

Gilles (Nahuel Perez Biscayart), le fils d’un rabbin anversois, est arrêté en France en 1942 alors qu’il tentait de quitter l’Europe. Il ne doit la vie sauve qu’à un réflexe désespéré : au moment d’être exécuté, il a brandi l’exemplaire d’un livre rare échangé à un autre prisonnier et a affirmé être persan. Il est aussitôt conduit dans un camp de concentration chez Klaus Koch, un officier nazi (Lars Eidinger) qui rêve d’ouvrir à Téhéran un restaurant après la guerre. En échange d’un poste en cuisine, Koch exige de Gilles qu’il lui apprenne le farsi. Comment diable le prisonnier réussira-t-il à enseigner à son bourreau une langue dont il ne connaît pas un traitre mot ? À la tête de l’OCRTIS, l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, le commissaire Jacques Billard (Vincent Lindon) entend déployer une stratégie novatrice. Plutôt que de procéder à des saisies soi-disant record, sans effet de long terme sur les trafics, il entend pister les cargaisons, identifier tous les trafiquants et procéder à des interpellations massives pour décapiter les cartels.

À la tête de l’OCRTIS, l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, le commissaire Jacques Billard (Vincent Lindon) entend déployer une stratégie novatrice. Plutôt que de procéder à des saisies soi-disant record, sans effet de long terme sur les trafics, il entend pister les cargaisons, identifier tous les trafiquants et procéder à des interpellations massives pour décapiter les cartels./image%2F1199205%2F20211226%2Fob_34451a_5656957-jpg-r-1920-1080-f-jpg-q-x-xxyx.jpg) Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), une doctorante en astronomie de l’université du Michigan et le professeur Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) identifient aux confins du système solaire une comète qui se dirige à grande vitesse vers la Terre. Selon leurs calculs, elle la percutera dans six mois à peine et y détruira toute vie humaine. Les deux chercheurs en avertissent aussitôt les plus hautes instances à Washington et sont immédiatement convoqués à la Maison-Blanche. Mais leur révélation se heurte au scepticisme de la présidente des États-Unis (Meryl Streep). Effarés par sa réaction, les deux lanceurs d’alerte décident d’informer l’opinion publique directement ; mais leur message restera longtemps inaudible…. jusqu’à ce que l’imminence de la catastrophe ne s’impose à tous.

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), une doctorante en astronomie de l’université du Michigan et le professeur Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) identifient aux confins du système solaire une comète qui se dirige à grande vitesse vers la Terre. Selon leurs calculs, elle la percutera dans six mois à peine et y détruira toute vie humaine. Les deux chercheurs en avertissent aussitôt les plus hautes instances à Washington et sont immédiatement convoqués à la Maison-Blanche. Mais leur révélation se heurte au scepticisme de la présidente des États-Unis (Meryl Streep). Effarés par sa réaction, les deux lanceurs d’alerte décident d’informer l’opinion publique directement ; mais leur message restera longtemps inaudible…. jusqu’à ce que l’imminence de la catastrophe ne s’impose à tous. Au début des années soixante, dans une université de province, Anne (Anamaria Vartolomei) suit des études de lettres pour s’affranchir du milieu populaire dont elle est issue et pour réaliser un rêve : l’écriture. Elle vit l’existence banale des jeunes filles de son âge : la succession des cours, la sororité de ses voisines de Cité U, quelques flirts plus ou moins poussés…

Au début des années soixante, dans une université de province, Anne (Anamaria Vartolomei) suit des études de lettres pour s’affranchir du milieu populaire dont elle est issue et pour réaliser un rêve : l’écriture. Elle vit l’existence banale des jeunes filles de son âge : la succession des cours, la sororité de ses voisines de Cité U, quelques flirts plus ou moins poussés… Trois familles dysfonctionnelles habitent les trois étages d’un immeuble de rapport en Italie.

Trois familles dysfonctionnelles habitent les trois étages d’un immeuble de rapport en Italie.