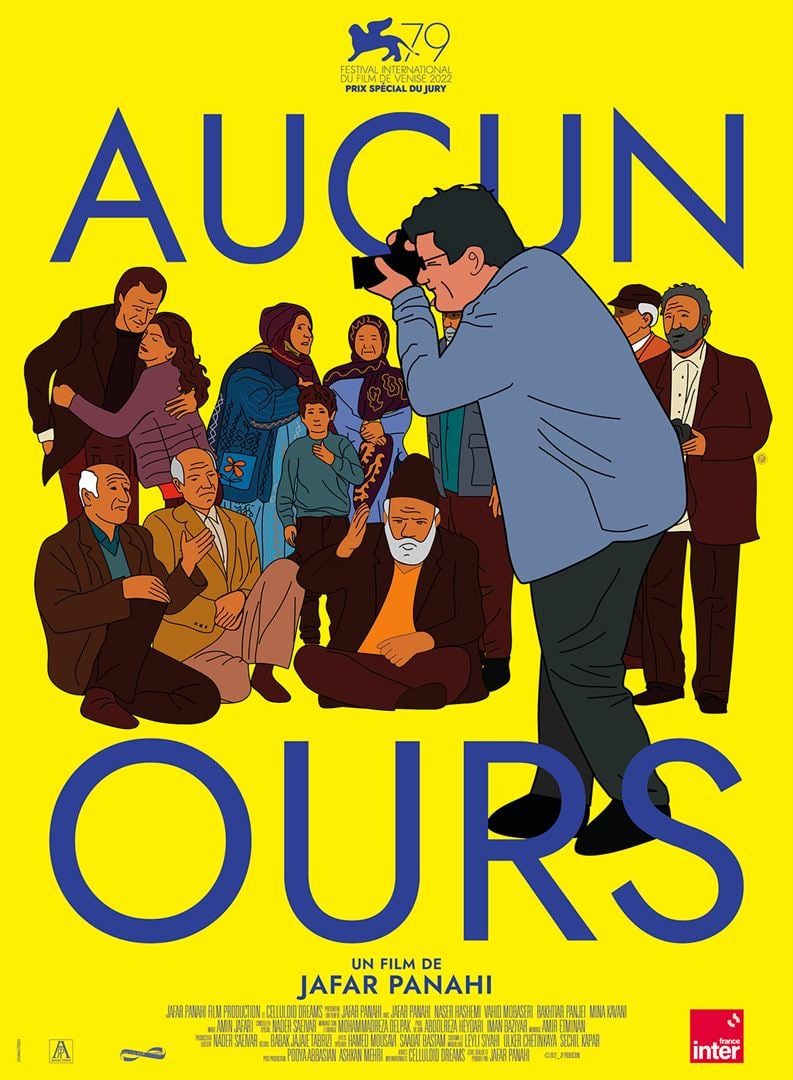

Le dernier film de Jafar Panahi multiplie les mises en abyme. Il commence par un long plan-séquence tourné dans les rues d’une ville d’un pays étranger (il ne peut pas s’agir de l’Iran car l’héroïne est en cheveux). Ses deux personnages se disputent : un homme apporte à une femme un passeport volé qui lui permettra de gagner la France mais la femme refuse de partir seule. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une séquence d’un film tourné à l’étranger par l’assistant de Jafar Panahi, qui a pris résidence dans un petit village situé de l’autre côté de la frontière et qui dirige le tournage via Internet en dépit d’une connexion hasardeuse. Ses deux personnages, acculés à l’exil, vivent le même drame que celui qu’ils sont en train de tourner. Quant à Jafar Panahi, il tue le temps en prenant des photos dans le village au risque de susciter la méfiance de ses habitants dont la mentalité est encore archaïque.

Le dernier film de Jafar Panahi multiplie les mises en abyme. Il commence par un long plan-séquence tourné dans les rues d’une ville d’un pays étranger (il ne peut pas s’agir de l’Iran car l’héroïne est en cheveux). Ses deux personnages se disputent : un homme apporte à une femme un passeport volé qui lui permettra de gagner la France mais la femme refuse de partir seule. On comprend bientôt qu’il s’agit d’une séquence d’un film tourné à l’étranger par l’assistant de Jafar Panahi, qui a pris résidence dans un petit village situé de l’autre côté de la frontière et qui dirige le tournage via Internet en dépit d’une connexion hasardeuse. Ses deux personnages, acculés à l’exil, vivent le même drame que celui qu’ils sont en train de tourner. Quant à Jafar Panahi, il tue le temps en prenant des photos dans le village au risque de susciter la méfiance de ses habitants dont la mentalité est encore archaïque.

Jafar Panahi est un cinéaste persécuté par le régime iranien qui continue, malgré l’interdiction qui lui en a été faite depuis 2010, à tourner des films : Ceci n’est pas un film, Pardé, Taxi Téhéran, Trois visages. Chacun reçoit à l’étranger un accueil enthousiaste qui doit peut-être autant sinon plus au statut de son réalisateur qu’à ses qualités intrinsèques. Tel est le cas de son dernier en date, que la critique présente complaisamment comme le meilleur de la semaine sinon du mois. Sans insulter le martyr qu’endure son auteur – qui, depuis juillet 2022 a été arrêté et écroué à la sinistre prison d’Evin – je ne suis pas de cet avis.

Son titre m’est resté mystérieux. Il fait référence à une scène du film lors de laquelle un paysan dissuade le réalisateur de s’aventurer dans la nuit de peur de rencontrer des ours avant de lui révéler, quelques instants plus tard, après que la glace entre eux a été rompue, qu’il n’existe en fait aucun ursidé dans la région. Est-ce là une métaphore des mensonges du régime iranien, qui n’hésite pas à agiter des épouvantails pour effrayer le peuple et le maintenir sous sa coupe ?

Toujours est-il que je me suis solidement ennuyé durant toute la projection. Deux intrigues s’y entrecroisent. La première se déroule dans le village où Panahi s’est installé. Son assistant fait des allers-retours pour lui soumettre les rushes et l’exhorte à rejoindre les lieux du tournage. Mais Panahi s’y refuse. Au village, on lui reproche d’avoir pris une photo compromettante : celle d’une jeune fille en galante compagnie. Le fiancé de la jeune fille, qui estime que son honneur a été bafoué, exige réparation. Parallèlement, l’acteur et l’actrice qui tournent de l’autre côté de la frontière le film de Panahi se déchirent. Le rôle de la seconde est interprété par Mina Kavani, une actrice iranienne bannie de son pays pour avoir osé interpréter un rôle dénudé dans Red Rose en 2015.

Tout le film est construit sur le même rythme qui crée vite une certaine monotonie : des plans-séquences interminables filmant des querelles inextricables. Le farsi a beau être une langue d’une musicalité folle, l’hystérie des personnages a tôt fait d’être lassante.

Je suis désolé de ne pas avoir aimé Aucun ours que j’aurais dû pourtant adorer. Je suis sorti de la salle aussi désemparé que j’en étais sorti après EO ou Saint Omer, me faisant à moi-même le constat affligé que le cinéma intello, qu’il soit français, polonais ou iranien, n’était décidément pas ma tasse de thé. Je crois qu’il est temps de regarder la réalité en face et d’aller voir Wakanda Forever ou Black Adam.

Le haut-commissaire en Polynésie française, M. De Roller (Benoît Magimel) sillonne Tahiti et les îles avoisinantes à la rencontre de la population pour faire le clair sur une rumeur persistante : la reprise imminente des essais nucléaires.

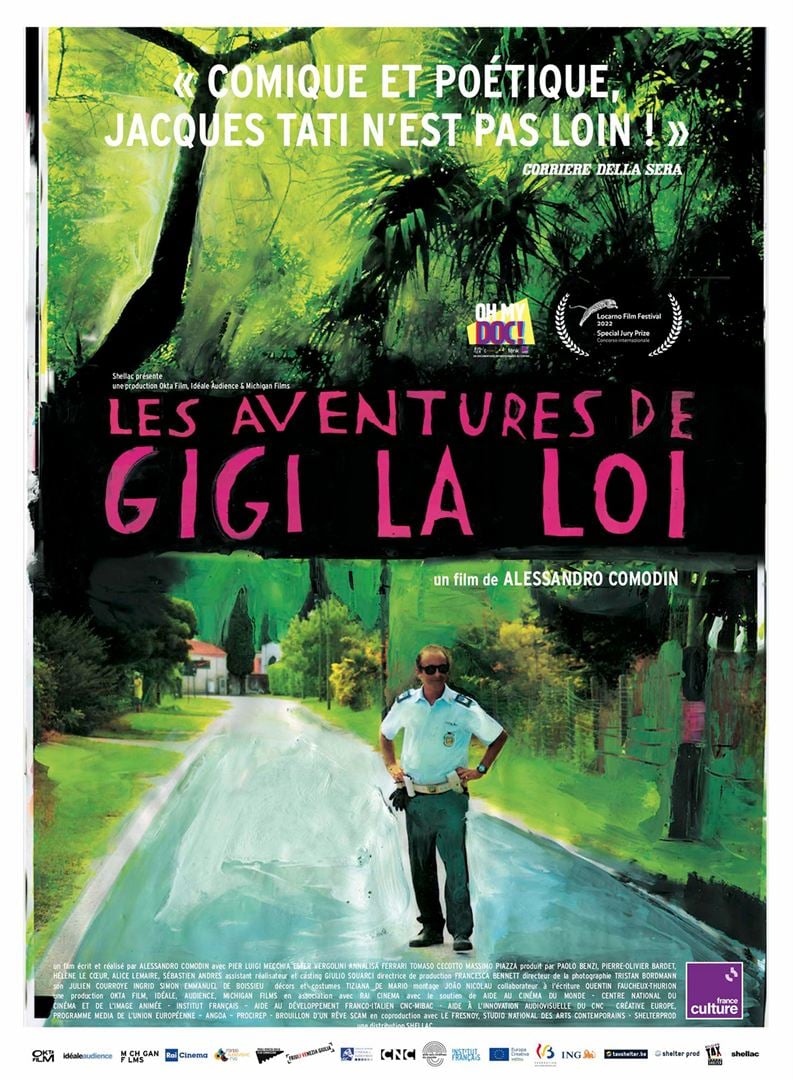

Le haut-commissaire en Polynésie française, M. De Roller (Benoît Magimel) sillonne Tahiti et les îles avoisinantes à la rencontre de la population pour faire le clair sur une rumeur persistante : la reprise imminente des essais nucléaires. « Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction.

« Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction. Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard.

Inconnu du public, Paul Deschanel, qui présidait la Chambre des députés depuis 1912, souffle en janvier 1920 la présidence de la République à Georges Clémenceau, le « Tigre », auréolé de la gloire de la Victoire, mais fragilisé par les nombreuses inimitiés que sa personnalité autoritaire a fait naître sur les bancs de droite comme de gauche. Le nouveau Président n’entend pas se cantonner au rôle purement protocolaire auquel la pratique constitutionnelle de la IIIème République condamne le Chef de l’Etat. Mais sa santé fragile et sa chute accidentelle en mai 1920 du train qui l’emmenait à Montbrison en déplacement officiel l’obligeront à démissionner sept mois plus tard. La cinquantaine, Juliane Verbecke (Sophie Marceau) est commissaire de police à Paris. Durant ses loisirs, elle écrit des polars. Elle ne se remet pas de la mort accidentelle de sa sœur Lara, cinq ans plus tôt. Son chagrin est décuplé quand elle découvre l’infidélité de son mari (Johan Heldenbergh).

La cinquantaine, Juliane Verbecke (Sophie Marceau) est commissaire de police à Paris. Durant ses loisirs, elle écrit des polars. Elle ne se remet pas de la mort accidentelle de sa sœur Lara, cinq ans plus tôt. Son chagrin est décuplé quand elle découvre l’infidélité de son mari (Johan Heldenbergh). La cinquantaine, Sarah (Julie Binoche) et Jean (Vincent Lindon) forment un couple en apparence indestructible. Journaliste à RFI, Sarah a longtemps vécu avec François (Grégoire Colin), le meilleur ami de Jean. Jean quant à lui, un ancien rugbyman professionnel, a connu la prison et peine à retrouver un travail tandis que son fils, Marcus, élevé par sa grand-mère (Bulle Ogier) traverse une adolescence difficile.

La cinquantaine, Sarah (Julie Binoche) et Jean (Vincent Lindon) forment un couple en apparence indestructible. Journaliste à RFI, Sarah a longtemps vécu avec François (Grégoire Colin), le meilleur ami de Jean. Jean quant à lui, un ancien rugbyman professionnel, a connu la prison et peine à retrouver un travail tandis que son fils, Marcus, élevé par sa grand-mère (Bulle Ogier) traverse une adolescence difficile. Faut-il résumer l’histoire archiconnue de Cyrano, celle d’un amour impossible que cet homme au physique disgracieux nourrit pour la belle Roxane, convoitée par l’infâme De Guiche qui, elle, n’a d’yeux que pour le beau Christian qui la séduira grâce aux poèmes que Cyrano lui écrira sous cape ?

Faut-il résumer l’histoire archiconnue de Cyrano, celle d’un amour impossible que cet homme au physique disgracieux nourrit pour la belle Roxane, convoitée par l’infâme De Guiche qui, elle, n’a d’yeux que pour le beau Christian qui la séduira grâce aux poèmes que Cyrano lui écrira sous cape ? La maréchale des logis-cheffe Maja Bordenave (Marina Foïs) est sur le point de prendre sa retraite de la gendarmerie nationale et de quitter la petite brigade balnéaire sur la côte Atlantique où elle a si longtemps servi. Son mari (Kad Mérad) se réjouit de pouvoir enfin jouir avec elle d’un repos bien mérité. Mais la cheffe Bordenave, qui dort sous le portrait du général de Gaulle et rend les honneurs au drapeau chaque matin avant son petit déjeuner, a l’éthique militaire si bien chevillée au corps qu’elle ne peut se résoudre à quitter ses fonctions alors qu’une menace rôde autour de la station balnéaire de La Pointe.

La maréchale des logis-cheffe Maja Bordenave (Marina Foïs) est sur le point de prendre sa retraite de la gendarmerie nationale et de quitter la petite brigade balnéaire sur la côte Atlantique où elle a si longtemps servi. Son mari (Kad Mérad) se réjouit de pouvoir enfin jouir avec elle d’un repos bien mérité. Mais la cheffe Bordenave, qui dort sous le portrait du général de Gaulle et rend les honneurs au drapeau chaque matin avant son petit déjeuner, a l’éthique militaire si bien chevillée au corps qu’elle ne peut se résoudre à quitter ses fonctions alors qu’une menace rôde autour de la station balnéaire de La Pointe. Infirmière quadragénaire harassée de travail, divorcée, loin de son fils parti étudier en Australie, presqu’orpheline, Louise est prise un beau jour d’une crise de panique qui lui interdit de sortir de sa vieille Volvo Break. Son chemin croise celui de Paul (Benjamin Voisin) qui a décidé de voler une voiture pour traverser la France et venger son frère aîné. Les voilà tous les deux embarqués à leur corps défendant dans un road movie à travers la France.

Infirmière quadragénaire harassée de travail, divorcée, loin de son fils parti étudier en Australie, presqu’orpheline, Louise est prise un beau jour d’une crise de panique qui lui interdit de sortir de sa vieille Volvo Break. Son chemin croise celui de Paul (Benjamin Voisin) qui a décidé de voler une voiture pour traverser la France et venger son frère aîné. Les voilà tous les deux embarqués à leur corps défendant dans un road movie à travers la France. Une jeune femme confie à une autre qu’elle est en train d’entamer une romance avec un homme qui se console d’un chagrin d’amour.

Une jeune femme confie à une autre qu’elle est en train d’entamer une romance avec un homme qui se console d’un chagrin d’amour.