Léa (Bérénice Béjo), vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, est mariée à Marc (Vincent Cassel) qui réalise une belle carrière dans l’aluminium. Elle a une passion secrète, l’écriture, et met la dernière main à son premier livre qu’une prestigieuse maison d’édition va publier.

Léa (Bérénice Béjo), vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter, est mariée à Marc (Vincent Cassel) qui réalise une belle carrière dans l’aluminium. Elle a une passion secrète, l’écriture, et met la dernière main à son premier livre qu’une prestigieuse maison d’édition va publier.

Léa est restée très proche de Karine (Florence Foresti), une amie d’école, et a appris à connaître son mari Francis (François Damiens).

Les deux couples sont très liés. Mais leur belle complicité va se fissurer avec la soudaine célébrité que les livres de Léa lui donnent.

Il existe un sous-genre cinématographique dont je ne comprends pas la raison d’être : le théâtre filmé. Le théâtre, s’il a sur le cinéma l’avantage de permettre aux spectateurs d’être en contact direct avec les acteurs, a par rapport à lui un handicap structurel : son immobilité. Alors que le cinéma peut, en quelques instants, par la magie du montage, nous faire visiter toutes sortes d’endroits, le théâtre n’offre pas une telle palette aussi imaginative et rythmée que soient la mise en scène et la succession des décors. Attention ! je ne suis pas en train de dire que le cinéma est supérieur au théâtre, mais de m’interroger sur l’intérêt d’utiliser dans un film les mêmes codes qu’au théâtre.

Daniel Cohen avait écrit L’Île flottante pour le théâtre. Il ne l’a jamais monté mais a écrit sur cette base un film qu’il réalise et dans lequel il joue un petit rôle – celui du patron borné de la boutique du centre Beaugrenelle où Léa travaille. Il confie les rôles principaux à quatre acteurs plus ou moins célèbres qui n’avaient quasiment jamais joué ensemble et, espérant surfer sur le succès il y a quelques années du Prénom, boucle une comédie française ni drôle ni intelligente.

Au théâtre, elle aurait compté quatre ou cinq actes tous construits selon le même schéma : un dîner entre les deux couples les montrant à chaque étape de leur relation lentement minée par le succès grandissant de Léa. Puisqu’on est au cinéma, le montage est plus dynamique et les décors moins monotones : le film commence certes par une longue scène au restaurant – où les atermoiements de Léa à choisir son dessert éclairent le titre de la pièce – et se poursuit successivement chez Karine et Francis, chez Léa et Marc, dans la boutique où Léa travaille, sur le lieu de travail de Marc, etc.

Puisque la pièce est censée faire rire, le casting compte deux acteurs connus pour leur humour. Hélas, ni Florence Foresti, en amie jalouse, ni François Damiens, en mari aimant « mais un peu con », ne parviennent à être drôles. Le scénario les condamne à incarner des caricatures sans nuances ni évolutions. C’est le cas aussi de Vincent Cassel dans un rôle à contre-emploi de mari jaloux et pas très fu-fute et de Bérénice Béjo dont l’inébranlable bienveillance devient à la longue horripilante.

Il n’y a décidément rien à sauver dans cette comédie française d’un autre âge qui louche plus du côté d’Au théâtre ce soir que de celui de Tchekov que le réalisateur a le culot de citer dans son dossier de presse.

Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout.

Valerian et la Cité des mille planètes est l’adaptation de la BD Valerian et Laureline. Tant pis pour Laureline. les féministes apprécieront. Luc Besson l’avait lue enfant et en avait été marqué à vie. C’est intéressant. Mais on s’en fout. Les Tuche sont prolos depuis plusieurs générations. Cela n’empêche pas Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa femme Cathy (Isabelle Nanty) et leurs trois enfants de former une famille heureuse et unie.

Les Tuche sont prolos depuis plusieurs générations. Cela n’empêche pas Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa femme Cathy (Isabelle Nanty) et leurs trois enfants de former une famille heureuse et unie. La famille Van der Beck dirige depuis plusieurs générations, dans une demeure cossue des Vosges, une école ménagère qui enseigne à quelques jeunes filles à devenir de bonnes épouses. Mais quand son directeur (François Berléand) décède brutalement, il revient à son épouse (Juliette Binoche) de reprendre seule les rênes de l’établissement. Pour la seconder, elle ne peut guère compter que sur sa belle-sœur (Yolande Moreau), chargée des cours de cuisine, et sur une religieuse (Noémie Lvovsky) pénétrée des préceptes d’un autre temps. Le défi s’annonce difficile à relever : l’établissement se révèle grevé de dettes et le vent de révolte qui balaie la France en mai 68 pousse les jeunes filles à la rebellion. Mais Paulette van der Beck peut compter sur le soutien de son banquier (Edouard Baer) qui fut jadis son premier amour.

La famille Van der Beck dirige depuis plusieurs générations, dans une demeure cossue des Vosges, une école ménagère qui enseigne à quelques jeunes filles à devenir de bonnes épouses. Mais quand son directeur (François Berléand) décède brutalement, il revient à son épouse (Juliette Binoche) de reprendre seule les rênes de l’établissement. Pour la seconder, elle ne peut guère compter que sur sa belle-sœur (Yolande Moreau), chargée des cours de cuisine, et sur une religieuse (Noémie Lvovsky) pénétrée des préceptes d’un autre temps. Le défi s’annonce difficile à relever : l’établissement se révèle grevé de dettes et le vent de révolte qui balaie la France en mai 68 pousse les jeunes filles à la rebellion. Mais Paulette van der Beck peut compter sur le soutien de son banquier (Edouard Baer) qui fut jadis son premier amour. Pour garantir la confidentialité de la sortie du dernier tome d’une trilogie à succès, oeuvre d’un romancier anonyme, l’éditeur Eric Angstrom (Lambert Wilson) réunit dans un bunker coupé du monde neuf personnes chargées de sa traduction.

Pour garantir la confidentialité de la sortie du dernier tome d’une trilogie à succès, oeuvre d’un romancier anonyme, l’éditeur Eric Angstrom (Lambert Wilson) réunit dans un bunker coupé du monde neuf personnes chargées de sa traduction. Maud Crayon (Valérie Donzelli aussi à l’aise devant la caméra que derrière) est une maman solo. Provinciale montée à Paris, elle y a rencontré le père de ses deux enfants, un adulescent immature (Thomas Scimeca). Elle s’en est séparée, tout en continuant à l’accueillir de temps en temps sous son toit et dans son lit. Et elle apprend qu’elle attend de lui un troisième enfant.

Maud Crayon (Valérie Donzelli aussi à l’aise devant la caméra que derrière) est une maman solo. Provinciale montée à Paris, elle y a rencontré le père de ses deux enfants, un adulescent immature (Thomas Scimeca). Elle s’en est séparée, tout en continuant à l’accueillir de temps en temps sous son toit et dans son lit. Et elle apprend qu’elle attend de lui un troisième enfant. Un conscrit autrichien, Franz Jägerstätter fut décapité pendant la Seconde guerre mondiale pour avoir refusé de prêter allégeance au Führer.

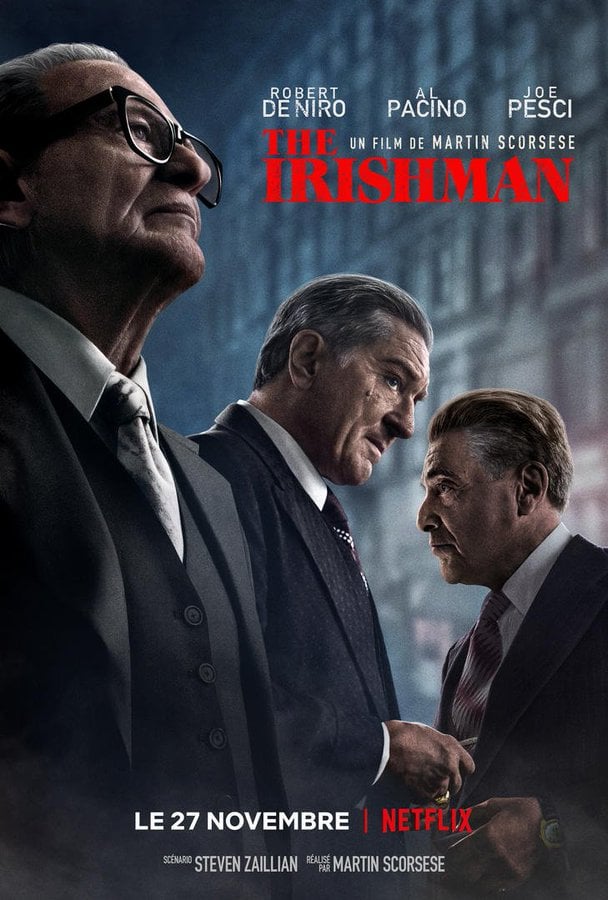

Un conscrit autrichien, Franz Jägerstätter fut décapité pendant la Seconde guerre mondiale pour avoir refusé de prêter allégeance au Führer. Frank Sheeran (1920-2003) a raconté sa vie dans un livre intitulé « J’ai tué Jimmy Hoffa » dans lequel il revendique l’assassinat en 1975 du chef des Teamsters américains. Le titre original de ces mémoires est moins tonitruant : « I Heard You Paint Houses ». Tels auraient été les premiers mots adressés par Hoffa à Sheeran. Il s’agissait moins de saluer ses talents de peintre en bâtiment que d’évoquer à demi mots sa profession de tueur à gages, l’expression renvoyant au sang de ses victimes giclant sur les murs des maisons où elles étaient exécutées.

Frank Sheeran (1920-2003) a raconté sa vie dans un livre intitulé « J’ai tué Jimmy Hoffa » dans lequel il revendique l’assassinat en 1975 du chef des Teamsters américains. Le titre original de ces mémoires est moins tonitruant : « I Heard You Paint Houses ». Tels auraient été les premiers mots adressés par Hoffa à Sheeran. Il s’agissait moins de saluer ses talents de peintre en bâtiment que d’évoquer à demi mots sa profession de tueur à gages, l’expression renvoyant au sang de ses victimes giclant sur les murs des maisons où elles étaient exécutées. Pontagnac (Guillaume Galienne), dragueur invétéré, harcèle Victoire (Alice Pol), une jolie interprète à l’Unesco. Il la poursuit jusqu’à son domicile où il découvre qu’elle est l’épouse de Vatelin (Danny Boom), un vieil ami du Racing. Son embarras grandit encore quand arrive son épouse (Laure Calamy), qui questionne à bon droit la fidélité de son époux.

Pontagnac (Guillaume Galienne), dragueur invétéré, harcèle Victoire (Alice Pol), une jolie interprète à l’Unesco. Il la poursuit jusqu’à son domicile où il découvre qu’elle est l’épouse de Vatelin (Danny Boom), un vieil ami du Racing. Son embarras grandit encore quand arrive son épouse (Laure Calamy), qui questionne à bon droit la fidélité de son époux. Il y a deux façons de recevoir le dernier film de Bruno Dumont. La première est de crier au génie. La seconde à l’imposture.

Il y a deux façons de recevoir le dernier film de Bruno Dumont. La première est de crier au génie. La seconde à l’imposture.