Pendant une nuit trop alcoolisée, en août 2014, à Chamonix, Sylvain Tesson chute de près de dix mètres d’une maison que, comme à son habitude, ce « chat de gouttière » était en train d’escalader. Victime d’un traumatisme crânien, de multiples fractures, il retrouve par miracle l’usage de ses jambes. En guise de thérapie, ce grand voyageur décide, contre l’avis de ses médecins, de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Il tire de ce périple de mille trois cents kilomètres un livre publié en 2016 qu’adapte aujourd’hui Denis Imbert.

Pendant une nuit trop alcoolisée, en août 2014, à Chamonix, Sylvain Tesson chute de près de dix mètres d’une maison que, comme à son habitude, ce « chat de gouttière » était en train d’escalader. Victime d’un traumatisme crânien, de multiples fractures, il retrouve par miracle l’usage de ses jambes. En guise de thérapie, ce grand voyageur décide, contre l’avis de ses médecins, de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Il tire de ce périple de mille trois cents kilomètres un livre publié en 2016 qu’adapte aujourd’hui Denis Imbert.

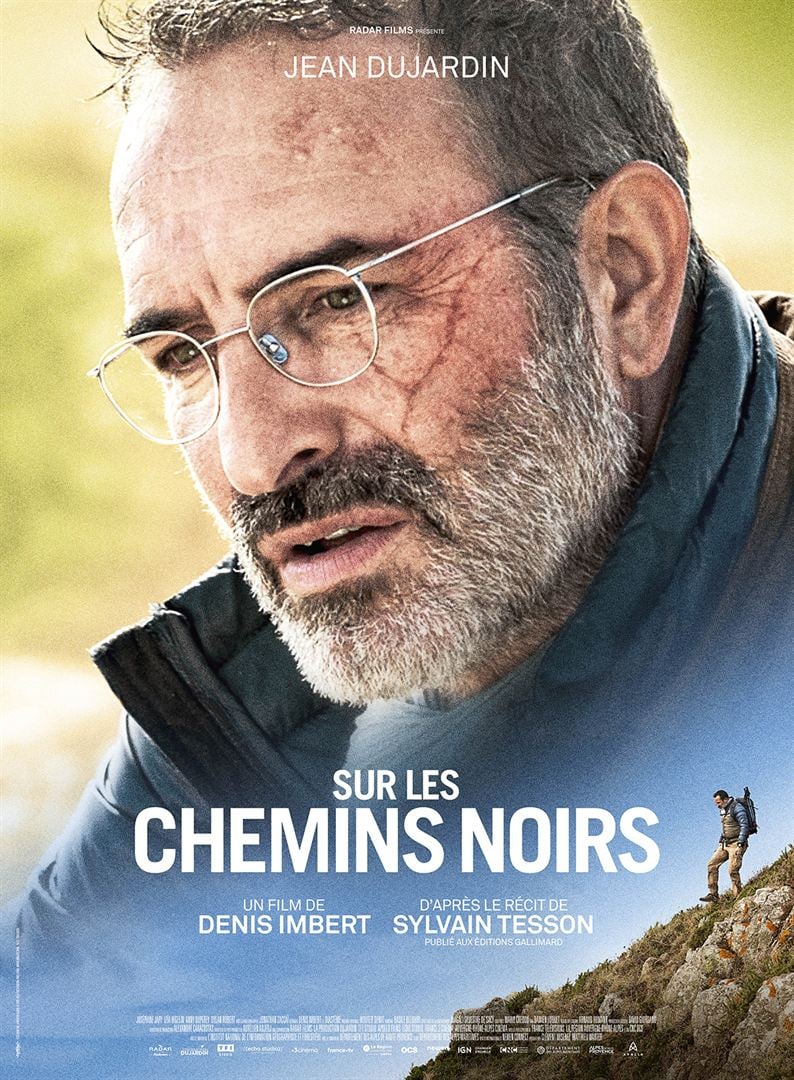

Jean Dujardin se glisse dans le rôle de l’écrivain. Il en adopte l’élégance d’un autre âge, la casquette gavroche en tweed, le chèche négligemment noué autour du cou. Ce serait un mauvais procès que de lui reprocher de ne pas suffisamment s’effacer derrière son rôle : l’interprétation de Sylvain Tesson réussit à faire oublier Brice de Nice ou OSS 117.

Le problème au contraire est la trop grande fidélité à un livre qui…. pose problème.

Il a eu pourtant un immense succès de librairie. Et c’est précisément sur ce succès de librairie que le film capitalise, sûr d’attirer en salles, où il a réalisé en première semaine un score remarquable, tous les amoureux de Sylvain Tesson et de ses carnets de voyage.

Je dois avouer un sentiment très subjectif. Sylvain Tesson m’horripile. Je trouve ses livres horriblement égocentriques. Sa fausse modestie transpire la suffisance : « Certains hommes espéraient entrer dans l’Histoire. Nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie ». Chaque phrase semble avoir été écrite avec le souci envahissant d’atteindre à un sommet de poésie et un abîme de profondeur : « La forêt filtrait le soleil en tisserande et je traversai les rais avec l’impression de me laver le visage à chaque explosion de clarté ». Une écologie de pacotille peine à cacher un vieux fond réactionnaire et anti-humaniste : « Loin des routes, il existait une France ombreuse protégée du vacarme, épargnée par l’aménagement qui est la pollution du mystère. Une campagne du silence, du sorbier et de la chouette effraie » ou encore, citant Cocteau : « Il est possible que le progrès soit le développement d’une erreur ».

Aussi je souffre presqu’autant à la lecture de ses livres qu’à la vue des films qui en sont tirés. Les premiers ont l’avantage de ne pas être bien épais et d’être lus presqu’aussi vite qu’on voit les seconds.

Je n’avais pas aimé La Panthère des neiges, qui a pourtant cassé la baraque au box-office. Je reprochais déjà à Tesson « une idéologie volontiers conservatrice sinon rétrograde qui postule que tout était mieux avant, que la nature était parfaite et que l’intervention de l’homme en a perturbé l’équilibre et altéré la beauté ». Comme je l’avais auguré, je n’ai guère plus aimé Sur les chemins noirs. Les fans de Tesson ne seront pas de mon avis. Ni les spectateurs sensibles à la splendeur des « beaux paysages » qu’on y voit – et qui soutiennent aisément la comparaison avec la soirée diapos que Tonton Paul et Tata Nénette (elle s’appelait Antoinette mais personne n’utilisait jamais son vrai prénom) nous infligeaient jadis à leur retour de vacances en camping-car.

Mais nous nous accorderons peut-être lucidement sur un point : même si le montage réussit intelligemment à mêler l’histoire de l’accident de Sylvain Tesson et celle de sa longue marche, Sur les chemins noirs ne raconte pas grand-chose et tourne un peu en rond… ce qui n’est pas le moindre des paradoxes d’un film censé nous raconter la traversée de la France.

Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal.

Charlie (Brendan Fraser) a perdu le contrôle. Après la mort de son compagnon, il s’est laissé aller à une boulimie maladive et a pris du poids jusqu’à devenir un énorme corps malade de 260kg, quasiment impotent, menacé de céder d’un instant à l’autre à un infarctus fatal. Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018.

Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018. Zahia Ziouani s’est fait une place et un nom dans un milieu éhontément masculin. Elle est cheffe d’orchestre. Elle a créé l’Orchestre symphonique de Stains en Seine-Saint-Denis qui compte soixante-dix instrumentistes, se produit chaque année devant plus de cinquante mille spectateurs et mène des actions de sensibilisation à la musique classique vers des publics défavorisés.

Zahia Ziouani s’est fait une place et un nom dans un milieu éhontément masculin. Elle est cheffe d’orchestre. Elle a créé l’Orchestre symphonique de Stains en Seine-Saint-Denis qui compte soixante-dix instrumentistes, se produit chaque année devant plus de cinquante mille spectateurs et mène des actions de sensibilisation à la musique classique vers des publics défavorisés. Une riche héritière, Clare Cavendish (Diane Kruger) recrute Philip Marlowe (Liam Neeson), un détective privé, pour retrouver la trace de Nico Peterson, son amant disparu. L’enquête mènera l’inspecteur au Club Corbata, lieu de toutes les turpitudes, sur les traces d’un trafic de cocaïne dans le Los Angeles des années 30.

Une riche héritière, Clare Cavendish (Diane Kruger) recrute Philip Marlowe (Liam Neeson), un détective privé, pour retrouver la trace de Nico Peterson, son amant disparu. L’enquête mènera l’inspecteur au Club Corbata, lieu de toutes les turpitudes, sur les traces d’un trafic de cocaïne dans le Los Angeles des années 30. Une adolescente (Louise Labèque, découverte dans

Une adolescente (Louise Labèque, découverte dans À Madrid, un soir d’hiver, deux couples écoutent un concert de jazz. Le Covid les a longtemps empêchés de se voir. Susana et Dani habitent désormais hors de Madrid, à la campagne, dans une maison dont ils ont hérité. Ils apprennent à Elena et Guillermo qu’ils attendent un heureux événement et les invitent à leur rendre visite rapidement.

À Madrid, un soir d’hiver, deux couples écoutent un concert de jazz. Le Covid les a longtemps empêchés de se voir. Susana et Dani habitent désormais hors de Madrid, à la campagne, dans une maison dont ils ont hérité. Ils apprennent à Elena et Guillermo qu’ils attendent un heureux événement et les invitent à leur rendre visite rapidement. Avignon. Juillet 2021. Malgré l’épidémie de Covid et le mistral, le festival se tient. Isabelle Huppert joue La Cerisaie dans la cour d’honneur du Palais des papes. Fabrice Luchini lit Nietzsche et Baudelaire dans la cour du musée Calvet. Benoît Jacquot les filme.

Avignon. Juillet 2021. Malgré l’épidémie de Covid et le mistral, le festival se tient. Isabelle Huppert joue La Cerisaie dans la cour d’honneur du Palais des papes. Fabrice Luchini lit Nietzsche et Baudelaire dans la cour du musée Calvet. Benoît Jacquot les filme. Lucas est un lycéen sans histoire. Il vit en Savoie entouré de l’affection aimante de sa mère (Juliette Binoche), professeure des écoles, et de son père (Christophe Honoré himself), prothésiste dentaire. Son homosexualité assumée ne pose aucun problème à sa famille. Sa vie éclate brutalement lorsque son père meurt dans un accident de la circulation. Son frère aîné (Vincent Lacoste), qui s’est installé à Paris, propose de l’héberger quelques jours pour lui changer les idées. Lucas y fait la rencontre de Lilio (Erwan Kepoa Falé), le meilleur ami de son frère, un artiste noir déclassé, et en tombe immédiatement amoureux.

Lucas est un lycéen sans histoire. Il vit en Savoie entouré de l’affection aimante de sa mère (Juliette Binoche), professeure des écoles, et de son père (Christophe Honoré himself), prothésiste dentaire. Son homosexualité assumée ne pose aucun problème à sa famille. Sa vie éclate brutalement lorsque son père meurt dans un accident de la circulation. Son frère aîné (Vincent Lacoste), qui s’est installé à Paris, propose de l’héberger quelques jours pour lui changer les idées. Lucas y fait la rencontre de Lilio (Erwan Kepoa Falé), le meilleur ami de son frère, un artiste noir déclassé, et en tombe immédiatement amoureux. Les Tabac Force sont cinq justiciers, Benzène (Gilles Lellouche), Nicotine (Anaïs Demoustier), Méthanol (Vincent Lacoste), Mercure (Jean-Pascal Zidi), Ammoniaque (Oulaya Amamra), unis pour sauver la planète des forces démoniaques qui la menacent. Après un combat homérique contre une tortue géante, Chef Didier (Alain Chabat), un rat libidineux et baveux qui leur sert de mentor, les avertit des projets sataniques de l’immonde Lezardin (Benoît Poelvoorde). Avant de l’affronter, les cinq combattants sont invités à se resourcer quelques jours aux bords d’un lac retiré. C’est l’occasion pour eux, au coin du feu, de se raconter des histoires.

Les Tabac Force sont cinq justiciers, Benzène (Gilles Lellouche), Nicotine (Anaïs Demoustier), Méthanol (Vincent Lacoste), Mercure (Jean-Pascal Zidi), Ammoniaque (Oulaya Amamra), unis pour sauver la planète des forces démoniaques qui la menacent. Après un combat homérique contre une tortue géante, Chef Didier (Alain Chabat), un rat libidineux et baveux qui leur sert de mentor, les avertit des projets sataniques de l’immonde Lezardin (Benoît Poelvoorde). Avant de l’affronter, les cinq combattants sont invités à se resourcer quelques jours aux bords d’un lac retiré. C’est l’occasion pour eux, au coin du feu, de se raconter des histoires.