Castagliano (Gert Fröbe), le directeur d’une compagnie de transport installée dans le Sud marocain a embauché un nouveau chauffeur pour lui confier la responsabilité d’un poids lourd à la cargaison mystérieuse. Flairant un bon coup, Rocco (Jean-Paul Belmondo), un autre routier, en prend le volant et s’enfuit avec le précieux chargement en compagnie de Pepa (Andréa Parisy), sa maîtresse. Fou de colère, Castagliano missionne Marec (Lino Ventura) pour le rattraper. S’engage une course poursuite dans l’Atlas marocain.

Castagliano (Gert Fröbe), le directeur d’une compagnie de transport installée dans le Sud marocain a embauché un nouveau chauffeur pour lui confier la responsabilité d’un poids lourd à la cargaison mystérieuse. Flairant un bon coup, Rocco (Jean-Paul Belmondo), un autre routier, en prend le volant et s’enfuit avec le précieux chargement en compagnie de Pepa (Andréa Parisy), sa maîtresse. Fou de colère, Castagliano missionne Marec (Lino Ventura) pour le rattraper. S’engage une course poursuite dans l’Atlas marocain.

Cent mille dollars au soleil est un film archétypique du cinéma de Henri Verneuil qui lui vaudra d’être voué aux gémonies par les cinéastes de la Nouvelle Vague. Un « cinéma à la papa » qui louche du côté de la série B, dont les lourds relents machistes et racistes scandaliseront les wokistes les plus sourcilleux. Dans le genre, Cent mille dollars au soleil pousse le bouchon vraiment très loin, dont les héros machos considèrent chaque femme et chaque Arabe qu’ils croisent avec un paternalisme d’un autre âge.

Henri Verneuil a su s’entourer des plus grandes stars françaises : Fernandel (La Vache et le Prisonnier, près de neuf millions de spectateurs à sa sortie en 1959 et combien de rediffusions à la télé), Gabin (Le Président, Un singe en hiver), Delon (Mélodie en sous-sol, Le Clan des siciliens), Montand (I… comme Icare), Dewaere (Mille milliards de dollars) mais aussi Belmondo avec lequel il ne tourne pas moins de huit films qui sont – presque – tous des succès, ou Ventura. Aucune femme ou presque dans ce cinéma viriliste où elles sont réduites aux rôles de maman ou de putain.

À la musique Georges Delerue. Aux dialogues Michel Audiard dont certaines répliques sont devenues mythiques : « Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent » ou encore « Dans la vie on partage toujours la merde, jamais le pognon ».

Le scénario du film, ses personnages, ses décors rappellent furieusement Le Salaire de la peur. Sa dernière scène, tournée à Marrakech, est entrée dans la légende. Quand j’avais treize ans, je me souviens être allé dans le cinéma de ma petite ville de province voir Les Morfalous et l’avoir adoré. Je ne connaissais pas encore Cent Mille dollars…. dont Les Morfalous constitue la lointaine et pâle resucée.

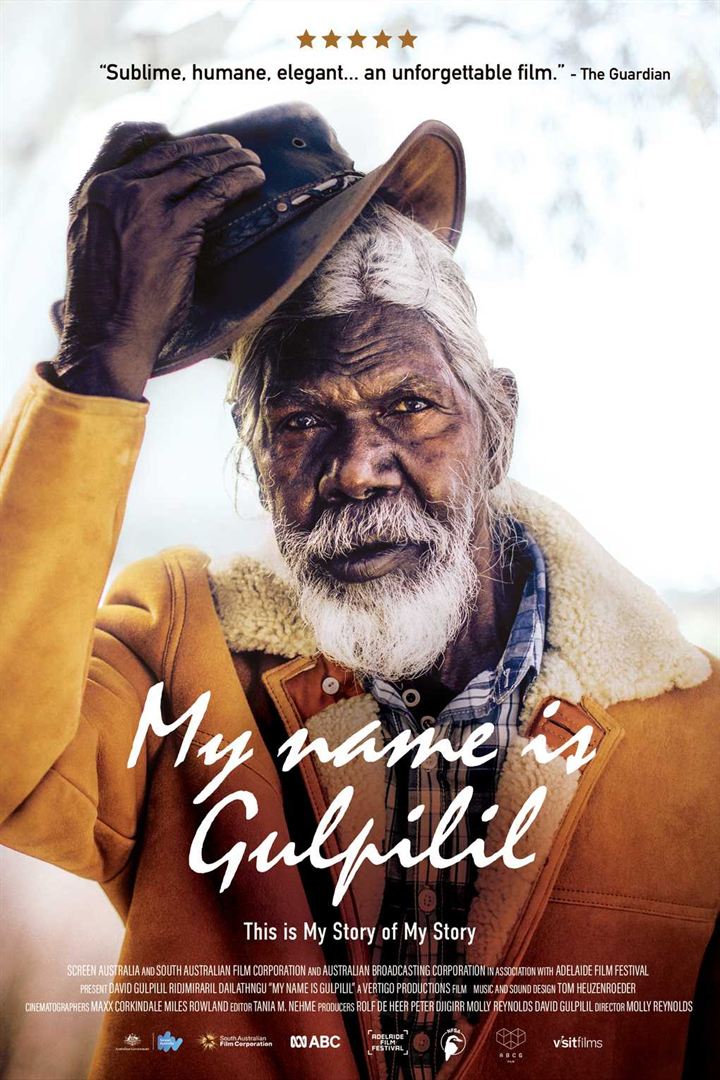

David Gulpilil est un acteur australien aborigène né en 1953 dans un territoire quasiment inaccessible sans contact avec le monde moderne. Repéré encore adolescent, il joue à seize ans dans le film La Randonnée et devient immédiatement célèbre. Pendant quarante ans on le retrouve à l’affiche des plus grands films australiens où il tient immanquablement le rôle de l’aborigène de service, fier, nu et authentique : Crocodile Dundee, Le Chemin de la Liberté, Australia, Charlie’s Country….

David Gulpilil est un acteur australien aborigène né en 1953 dans un territoire quasiment inaccessible sans contact avec le monde moderne. Repéré encore adolescent, il joue à seize ans dans le film La Randonnée et devient immédiatement célèbre. Pendant quarante ans on le retrouve à l’affiche des plus grands films australiens où il tient immanquablement le rôle de l’aborigène de service, fier, nu et authentique : Crocodile Dundee, Le Chemin de la Liberté, Australia, Charlie’s Country…. Une jeune femme (Sara Giraudeau) est assise sur un banc à Montmartre. Elle a perdu la mémoire et son téléphone portable. Pour l’aider à les retrouver, elle pourra compter sur Sonia (Sarah Succo), une collègue de travail, et Moby Dick, un Géo Trouvetou de l’informatique (Pierre Deladonchamps)

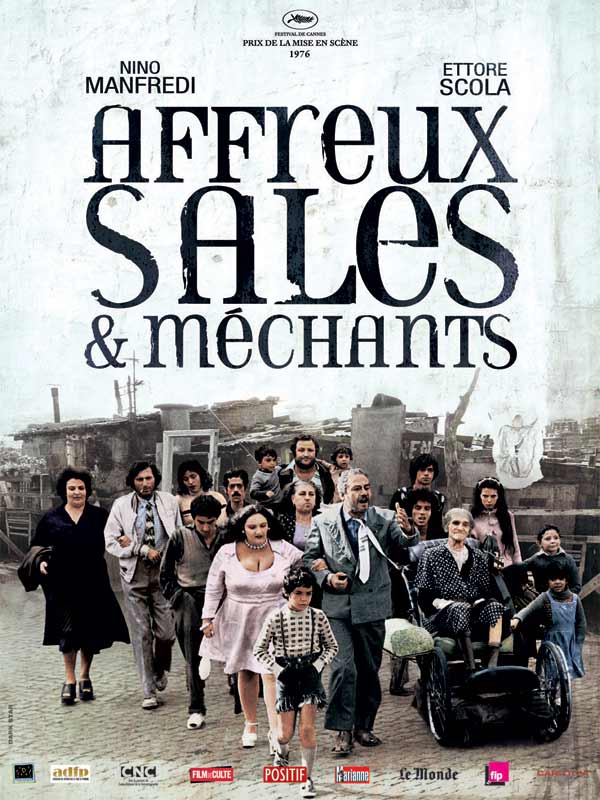

Une jeune femme (Sara Giraudeau) est assise sur un banc à Montmartre. Elle a perdu la mémoire et son téléphone portable. Pour l’aider à les retrouver, elle pourra compter sur Sonia (Sarah Succo), une collègue de travail, et Moby Dick, un Géo Trouvetou de l’informatique (Pierre Deladonchamps) Une vingtaine de gueux s’entassent dans un minuscule taudis d’un bidonville à Rome. Giacinto (Nino Manfredi) y règne en despote, assis sur le magot qui lui a été versé par son employeur après la perte de son oeil gauche. Sa femme, sa mère impotente, ses enfants et ses beaux-enfants vivent ou survivent dans un bruit insupportable et une crasse répugnante : les garçons volent, les filles se prostituent tandis que les plus jeunes sont parqués dans un enclos pour éviter de se dissiper.

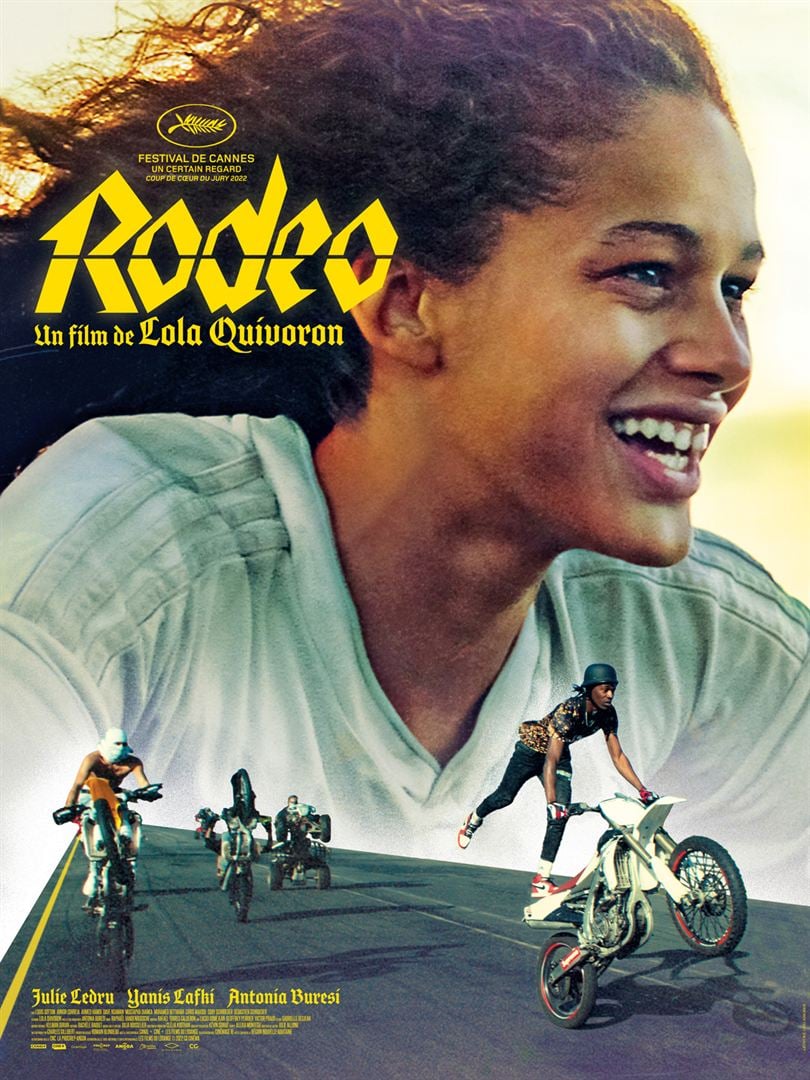

Une vingtaine de gueux s’entassent dans un minuscule taudis d’un bidonville à Rome. Giacinto (Nino Manfredi) y règne en despote, assis sur le magot qui lui a été versé par son employeur après la perte de son oeil gauche. Sa femme, sa mère impotente, ses enfants et ses beaux-enfants vivent ou survivent dans un bruit insupportable et une crasse répugnante : les garçons volent, les filles se prostituent tandis que les plus jeunes sont parqués dans un enclos pour éviter de se dissiper. Julia (Julie Ledru) est une jeune femme sans toit ni loi, qui ne vit dans la banlieue bordelaise que pour sa seule passion : le cross-bitume. Sur une « ligne », après un accident dramatique qui emportera l’un de ses membres, elle réussit à s’incruster dans une bande de motards dirigée d’une main de fer depuis sa cellule de prison par Domino. Tandis que Julia se rapproche d’Ophélie, la compagne de Domino, elle tente non sans mal de se faire une place dans la bande, exclusivement masculine.

Julia (Julie Ledru) est une jeune femme sans toit ni loi, qui ne vit dans la banlieue bordelaise que pour sa seule passion : le cross-bitume. Sur une « ligne », après un accident dramatique qui emportera l’un de ses membres, elle réussit à s’incruster dans une bande de motards dirigée d’une main de fer depuis sa cellule de prison par Domino. Tandis que Julia se rapproche d’Ophélie, la compagne de Domino, elle tente non sans mal de se faire une place dans la bande, exclusivement masculine. Jeanne Mayer (Blanche Gardin) est une jeune start-upeuse propulsée sur le devant de la scène médiatique pour une invention de génie – un filtre biodégradable capable de nettoyer les océans de leur plastique – et rapidement déchue de sa gloire éphémère après le naufrage de son projet. Sa situation financière ayant du plomb dans l’aile, elle n’a d’autre solution que d’aller vendre l’appartement que sa mère (Marthe Keller), suicidée l’an dernier, a légué à Lisbonne, à elle et à son frère (Maxence Tual).

Jeanne Mayer (Blanche Gardin) est une jeune start-upeuse propulsée sur le devant de la scène médiatique pour une invention de génie – un filtre biodégradable capable de nettoyer les océans de leur plastique – et rapidement déchue de sa gloire éphémère après le naufrage de son projet. Sa situation financière ayant du plomb dans l’aile, elle n’a d’autre solution que d’aller vendre l’appartement que sa mère (Marthe Keller), suicidée l’an dernier, a légué à Lisbonne, à elle et à son frère (Maxence Tual). Pour lutter contre le vieillissement de sa population qui obère ses finances publiques, le Japon a mis en place un plan d’accompagnement à l’euthanasie dénommé Plan 75 destiné – comme son nom l’indique – aux plus de soixante-quinze ans. Michi, une octogénaire, qui vient de perdre son emploi de femme de ménage dans un grand hôtel et dont le logement va être détruit sans espoir d’en retrouver un rapidement, se résout à y souscrire. Hiromi, un jeune cadre, a été embauché par l’organisation en charge du Plan 75 et a la responsabilité de convaincre des retraités de signer ces contrats. Maria enfin est une Philippine, émigrée au Japon et travaillant au chevet des personnes âgées pour y économiser la somme nécessaire à l’opération de sa petite fille de cinq ans, atteinte d’une grave malformation cardiaque.

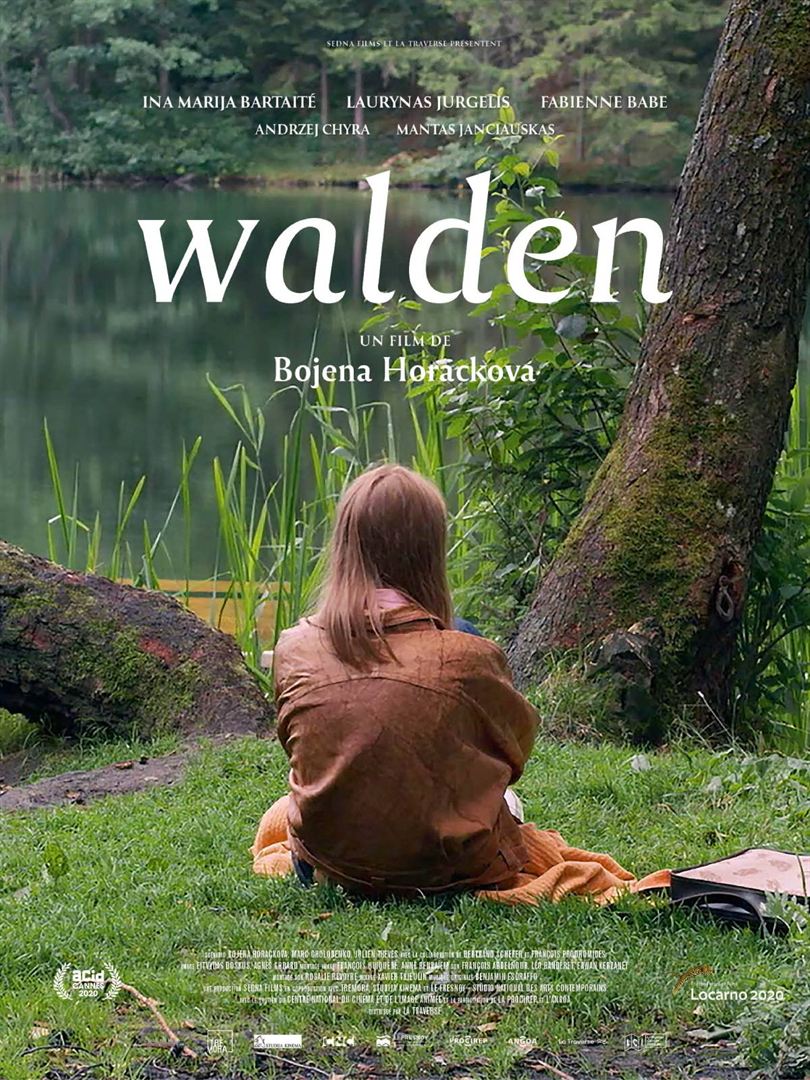

Pour lutter contre le vieillissement de sa population qui obère ses finances publiques, le Japon a mis en place un plan d’accompagnement à l’euthanasie dénommé Plan 75 destiné – comme son nom l’indique – aux plus de soixante-quinze ans. Michi, une octogénaire, qui vient de perdre son emploi de femme de ménage dans un grand hôtel et dont le logement va être détruit sans espoir d’en retrouver un rapidement, se résout à y souscrire. Hiromi, un jeune cadre, a été embauché par l’organisation en charge du Plan 75 et a la responsabilité de convaincre des retraités de signer ces contrats. Maria enfin est une Philippine, émigrée au Japon et travaillant au chevet des personnes âgées pour y économiser la somme nécessaire à l’opération de sa petite fille de cinq ans, atteinte d’une grave malformation cardiaque. Jana (Fabienne Babe) revient en Lituanie après plusieurs années d’exil. Elle se souvient de son adolescence avant la chute du Mur, de sa rencontre avec Paulius, un jeune rebelle, qui espérait s’enrichir dans le trafic de devises, avec lequel elle avait fugué au bord d’un lac qu’ils avaient baptisé « Walden ».

Jana (Fabienne Babe) revient en Lituanie après plusieurs années d’exil. Elle se souvient de son adolescence avant la chute du Mur, de sa rencontre avec Paulius, un jeune rebelle, qui espérait s’enrichir dans le trafic de devises, avec lequel elle avait fugué au bord d’un lac qu’ils avaient baptisé « Walden ». Mia (Virginie Efira) et Vincent (Grégoire Colin) menaient une vie de couple sans histoire, elle interprète de russe, lui chef de service à l’hôpital, jusqu’à ce qu’un soir de pluie, après un dîner en amoureux, Mia se retrouve prise au piège dans une brasserie visée par un attentat terroriste.

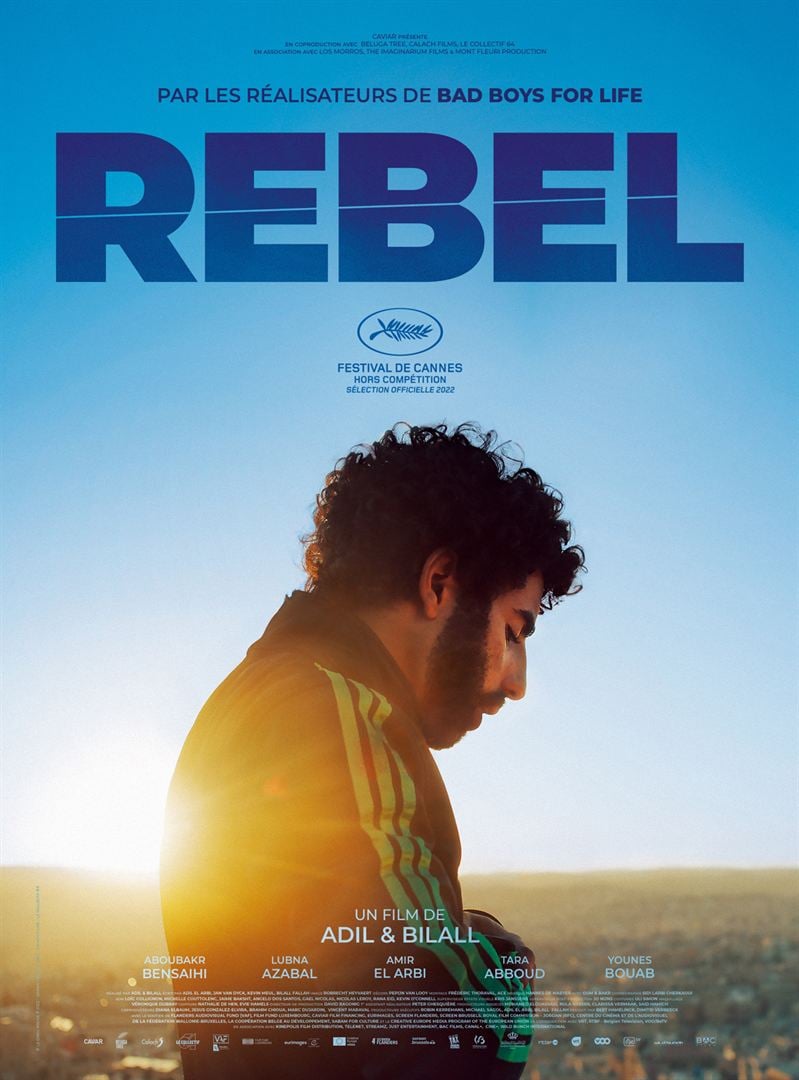

Mia (Virginie Efira) et Vincent (Grégoire Colin) menaient une vie de couple sans histoire, elle interprète de russe, lui chef de service à l’hôpital, jusqu’à ce qu’un soir de pluie, après un dîner en amoureux, Mia se retrouve prise au piège dans une brasserie visée par un attentat terroriste. Kemal est un fils de Molenbeek, cette banlieue de Bruxelles devenue tristement célèbre comme creuset du terrorisme islamiste. Au grand dam de sa mère (Lubna Azabal), il aime les motos, le rap et l’argent facile. Son jeune frère, Nassim, l’idolâtre. Pour échapper à la police belge qui le recherche pour ses petits trafics, Kemal décide en 2012 de partir en Syrie. Il y découvre à son corps défendant la logique meurtrière que Daech déchaîne contre tous ses ennemis.

Kemal est un fils de Molenbeek, cette banlieue de Bruxelles devenue tristement célèbre comme creuset du terrorisme islamiste. Au grand dam de sa mère (Lubna Azabal), il aime les motos, le rap et l’argent facile. Son jeune frère, Nassim, l’idolâtre. Pour échapper à la police belge qui le recherche pour ses petits trafics, Kemal décide en 2012 de partir en Syrie. Il y découvre à son corps défendant la logique meurtrière que Daech déchaîne contre tous ses ennemis.