Lisa (Anna Paquin) est une adolescente new-yorkaise scolarisée dans un établissement huppé de l’Upper West Side. Ses parents sont divorcés : son père est parti s’installer en Californie avec sa nouvelle compagne ; Lisa est restée à New-York avec son petit frère et sa mère (J. Smith-Cameron), une comédienne à succès que courtise un riche Colombien (Jean Reno). Son instabilité émotionnelle l’a conduite à multiplier les aventures : avec un camarade de lycée, puis avec son professeur de mathématiques (Matt Damon).

Lisa (Anna Paquin) est une adolescente new-yorkaise scolarisée dans un établissement huppé de l’Upper West Side. Ses parents sont divorcés : son père est parti s’installer en Californie avec sa nouvelle compagne ; Lisa est restée à New-York avec son petit frère et sa mère (J. Smith-Cameron), une comédienne à succès que courtise un riche Colombien (Jean Reno). Son instabilité émotionnelle l’a conduite à multiplier les aventures : avec un camarade de lycée, puis avec son professeur de mathématiques (Matt Damon).

La vie de Lisa éclate lorsqu’elle cause un accident de la circulation et qu’une passante, Monica (Allison Janney), est fauchée par un bus dont Lisa avait distrait l’attention du conducteur (Mark Ruffalo). La jeune femme, écrasée par la culpabilité, part à la recherche de la famille de la victime pour l’inciter à entamer une procédure contre la régie des transports de Manhattan.

Margaret est un film maudit, tourné en 2005, mais sorti seulement six ans plus tard. La cause de ce retard : la bataille dantesque entre le réalisateur, Kenneth Lonergan, qui, fort de sa réputation de dramaturge à succès à Broadway, avait obtenu le director’s cut, et le studio Fox Searchlight qui n’avait pas accepté de distribuer le film dans sa version initiale de trois heures. C’est finalement une version amputée, de deux heures trente quand même qui sortait en catimini aux Etats-Unis en 2011, puis en France, fin août 2012 (en vf et sans projection de presse).

Margaret n’en acquérait pas moins une réputation de film culte, trouvant même sa place dans la liste de la BBC des cent meilleurs films du siècle. Cet argument n’était pas le moindre qui me poussait à le voir.

Force est d’avouer que je fus déçu. Sans doute Margaret est-il remarquablement interprété, notamment par son héroïne, la jeune Anna Paquin, découverte face à la caméra de Jane Campion en 1993 dans La Leçon de piano. Elle est entourée d’une pléiade de stars plus habitués aux premiers rôles qu’aux seconds : Matt Damon, étonnamment effacé dans un rôle ingrat, Mark Ruffalo (dont le premier film de Kenneth Lonergan avait lancé la carrière) et Matthew Broderick, le professeur de littérature de Lisa qui lit le poème qui éclaire le titre du film.

Mais Margaret ne justifie pas sa réputation sulfureuse. Le montage est très rapide, qui témoigne des efforts inlassables pour en ôter les intrigues secondaires et les secondes superflues. Mais la durée du film, anormalement obèse, ne se justifie pas. Si Lisa traverse une époque chaotique de sa vie et cristallise autour de la mort de Monica toutes les émotions que la fin de son enfance suscite (la relation houleuse avec sa mère, l’éloignement de son père, la perte de sa virginité….), son histoire aurait pu être racontée plus brièvement.

La bande-annonce

La maréchale des logis-cheffe Maja Bordenave (Marina Foïs) est sur le point de prendre sa retraite de la gendarmerie nationale et de quitter la petite brigade balnéaire sur la côte Atlantique où elle a si longtemps servi. Son mari (Kad Mérad) se réjouit de pouvoir enfin jouir avec elle d’un repos bien mérité. Mais la cheffe Bordenave, qui dort sous le portrait du général de Gaulle et rend les honneurs au drapeau chaque matin avant son petit déjeuner, a l’éthique militaire si bien chevillée au corps qu’elle ne peut se résoudre à quitter ses fonctions alors qu’une menace rôde autour de la station balnéaire de La Pointe.

La maréchale des logis-cheffe Maja Bordenave (Marina Foïs) est sur le point de prendre sa retraite de la gendarmerie nationale et de quitter la petite brigade balnéaire sur la côte Atlantique où elle a si longtemps servi. Son mari (Kad Mérad) se réjouit de pouvoir enfin jouir avec elle d’un repos bien mérité. Mais la cheffe Bordenave, qui dort sous le portrait du général de Gaulle et rend les honneurs au drapeau chaque matin avant son petit déjeuner, a l’éthique militaire si bien chevillée au corps qu’elle ne peut se résoudre à quitter ses fonctions alors qu’une menace rôde autour de la station balnéaire de La Pointe.

Un éminent chirurgien spécialiste des greffes de peau, le professeur Génessier (Pierre Brasseur) a décidé de donner à sa fille (Edith Scob), défigurée après un grave accident de voiture, un nouveau visage. Dans le laboratoire secret de sa clinique, installée en banlieue parisienne, il mène des expérimentations sur des chiens. Son assistante dévouée (Alida Valli) l’aide à kidnapper des jeunes femmes pour leur ôter leur visage et le greffer sur celui de sa fille, condamnée pour l’heure à vivre recluse dans la propriété et à se cacher derrière un masque. Mais les greffes échouent les unes après les autres.

Un éminent chirurgien spécialiste des greffes de peau, le professeur Génessier (Pierre Brasseur) a décidé de donner à sa fille (Edith Scob), défigurée après un grave accident de voiture, un nouveau visage. Dans le laboratoire secret de sa clinique, installée en banlieue parisienne, il mène des expérimentations sur des chiens. Son assistante dévouée (Alida Valli) l’aide à kidnapper des jeunes femmes pour leur ôter leur visage et le greffer sur celui de sa fille, condamnée pour l’heure à vivre recluse dans la propriété et à se cacher derrière un masque. Mais les greffes échouent les unes après les autres. Le nazi Adolf Eichmann, l’homme de la Solution finale, s’était enfui sous une fausse identité en Argentine à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il y fut identifié par une jeune fille qui fréquentait son fils. L’information parvint au Mossad qui décida de monter une opération commando à hauts risques pour l’appréhender et l’exfiltrer d’Argentine vers Israël où il serait jugé. Operation finale raconte l’histoire de ce commando.

Le nazi Adolf Eichmann, l’homme de la Solution finale, s’était enfui sous une fausse identité en Argentine à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il y fut identifié par une jeune fille qui fréquentait son fils. L’information parvint au Mossad qui décida de monter une opération commando à hauts risques pour l’appréhender et l’exfiltrer d’Argentine vers Israël où il serait jugé. Operation finale raconte l’histoire de ce commando. Pour récupérer du traumatisme qu’elle vient de subir, une jeune Anglaise, Harper (Jessie Buckley) décide de louer un gîte à la campagne. Elle découvre un splendide manoir dans le Gloucestershire dont Geoffrey (Rory Kinnear) lui fait faire le tour du propriétaire. Mais, bien vite, dans cette immense maison isolée entourée d’une nature menaçante, le malaise s’installe.

Pour récupérer du traumatisme qu’elle vient de subir, une jeune Anglaise, Harper (Jessie Buckley) décide de louer un gîte à la campagne. Elle découvre un splendide manoir dans le Gloucestershire dont Geoffrey (Rory Kinnear) lui fait faire le tour du propriétaire. Mais, bien vite, dans cette immense maison isolée entourée d’une nature menaçante, le malaise s’installe. Lisa (Anna Paquin) est une adolescente new-yorkaise scolarisée dans un établissement huppé de l’Upper West Side. Ses parents sont divorcés : son père est parti s’installer en Californie avec sa nouvelle compagne ; Lisa est restée à New-York avec son petit frère et sa mère (J. Smith-Cameron), une comédienne à succès que courtise un riche Colombien (Jean Reno). Son instabilité émotionnelle l’a conduite à multiplier les aventures : avec un camarade de lycée, puis avec son professeur de mathématiques (Matt Damon).

Lisa (Anna Paquin) est une adolescente new-yorkaise scolarisée dans un établissement huppé de l’Upper West Side. Ses parents sont divorcés : son père est parti s’installer en Californie avec sa nouvelle compagne ; Lisa est restée à New-York avec son petit frère et sa mère (J. Smith-Cameron), une comédienne à succès que courtise un riche Colombien (Jean Reno). Son instabilité émotionnelle l’a conduite à multiplier les aventures : avec un camarade de lycée, puis avec son professeur de mathématiques (Matt Damon). José (Daniel Hendler) est un dessinateur argentin en manque d’inspiration. Il s’est installé en France, à Clermont-Ferrand avec Lucie (Vimala Pons) qui vient de lui donner un enfant. Epuisé par l’éducation de leur enfant, le couple s’enfonce dans la routine. Deux rencontres vont peut-être l’en sortir : avec un voisin horripilant (Melvil Poupaud) et avec un psychologue limite gourou (Sergi Lopez).

José (Daniel Hendler) est un dessinateur argentin en manque d’inspiration. Il s’est installé en France, à Clermont-Ferrand avec Lucie (Vimala Pons) qui vient de lui donner un enfant. Epuisé par l’éducation de leur enfant, le couple s’enfonce dans la routine. Deux rencontres vont peut-être l’en sortir : avec un voisin horripilant (Melvil Poupaud) et avec un psychologue limite gourou (Sergi Lopez). Sylwia est une pro du fitness polonaise. À force de sacrifice, elle a sculpté un corps de rêve. Ses cours de fitness qu’elle relaie sur les réseaux sociaux sont suivis par une foule de fidèles. Cette influenceuse compte plus de six cent mille abonnés. Mais l’immense popularité de Sylwia cache une immense solitude.

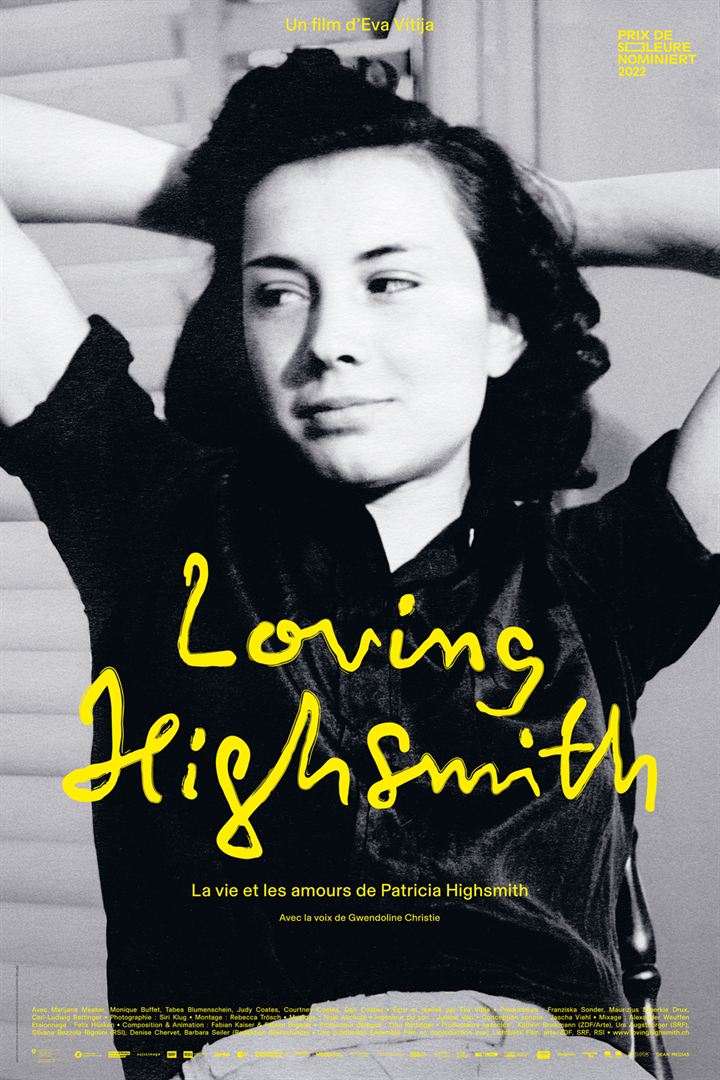

Sylwia est une pro du fitness polonaise. À force de sacrifice, elle a sculpté un corps de rêve. Ses cours de fitness qu’elle relaie sur les réseaux sociaux sont suivis par une foule de fidèles. Cette influenceuse compte plus de six cent mille abonnés. Mais l’immense popularité de Sylwia cache une immense solitude. Patricia Highsmith (1921-1995) est une romancière américaine dont les thrillers ont souvent été adaptés au cinéma. Elle accède à la célébrité dès son premier roman, Strangers on a Train, dont Alfred Hitchcock tire L’Inconnu du Nord-Express. Son personnage le plus connu est Tom Ripley – dont le documentaire nous apprend qu’il lui a été inspiré par la silhouette d’un homme solitaire aperçu à l’aube sur la plage de Positano – qui inspirera René Clément (Plein soleil) et Anthony Minghella (Le Talentueux Monsieur Ripley).

Patricia Highsmith (1921-1995) est une romancière américaine dont les thrillers ont souvent été adaptés au cinéma. Elle accède à la célébrité dès son premier roman, Strangers on a Train, dont Alfred Hitchcock tire L’Inconnu du Nord-Express. Son personnage le plus connu est Tom Ripley – dont le documentaire nous apprend qu’il lui a été inspiré par la silhouette d’un homme solitaire aperçu à l’aube sur la plage de Positano – qui inspirera René Clément (Plein soleil) et Anthony Minghella (Le Talentueux Monsieur Ripley). Leo Castaneda (Antonio de la Torre) est espagnol. Il vit à Bruxelles. Il est conducteur de métro. Sa vie banale cache en fait un lourd secret que la mort brutale de son fils, après un braquage, va l’obliger à révéler à Virginie (Marine Vacth), l’inspectrice de police chargée de l’enquête.

Leo Castaneda (Antonio de la Torre) est espagnol. Il vit à Bruxelles. Il est conducteur de métro. Sa vie banale cache en fait un lourd secret que la mort brutale de son fils, après un braquage, va l’obliger à révéler à Virginie (Marine Vacth), l’inspectrice de police chargée de l’enquête.