Samuel (Sami Boudjila) est reporter pour Détective, un hebdomadaire spécialisé dans le fait divers, dirigé d’une main de fer par Elizabeth (Andréa Bescond) que ses collègues, Christian (Jean-Pierre Darroussin), Solveig (Valérie Donzelli) et Aubin (Stéfan Crépon), ont surnommée ironiquement maman. Avec sa fille Ava (Mallory Wannecque), étudiante en journalisme recrutée comme stagiaire à la rédaction, il est missionné dans le Nord pour couvrir un féminicide. Son reportage le conduit sur la piste d’une bande de dangereux CBistes masculinistes.

La débauche de publicité qui accompagne la sortie de ce petit film français a de quoi surprendre. Ses distributeurs espèrent avoir le même succès que La Nuit du 12, un polar sans tête d’affiche sur les violences faites aux femmes, qui a remporté en 2022 un succès inattendu public (500.000 entrées) et critique (six César dont celui du meilleur film).

Il y a loin de la coupe aux lèvres. Rapaces n’arrive pas à la cheville de La Nuit du 12. La faute à un scénario mal écrit qui se perd dans des histoires secondaires sans intérêt : qu’apportent le personnage interprété par Jean-Pierre Darroussin – aussi grande que soit la vénération qu’on voue à cet acteur impeccable – et sa mission à Chambéry sur les traces de deux jumelles dont on a tôt fait de se désintéresser ?

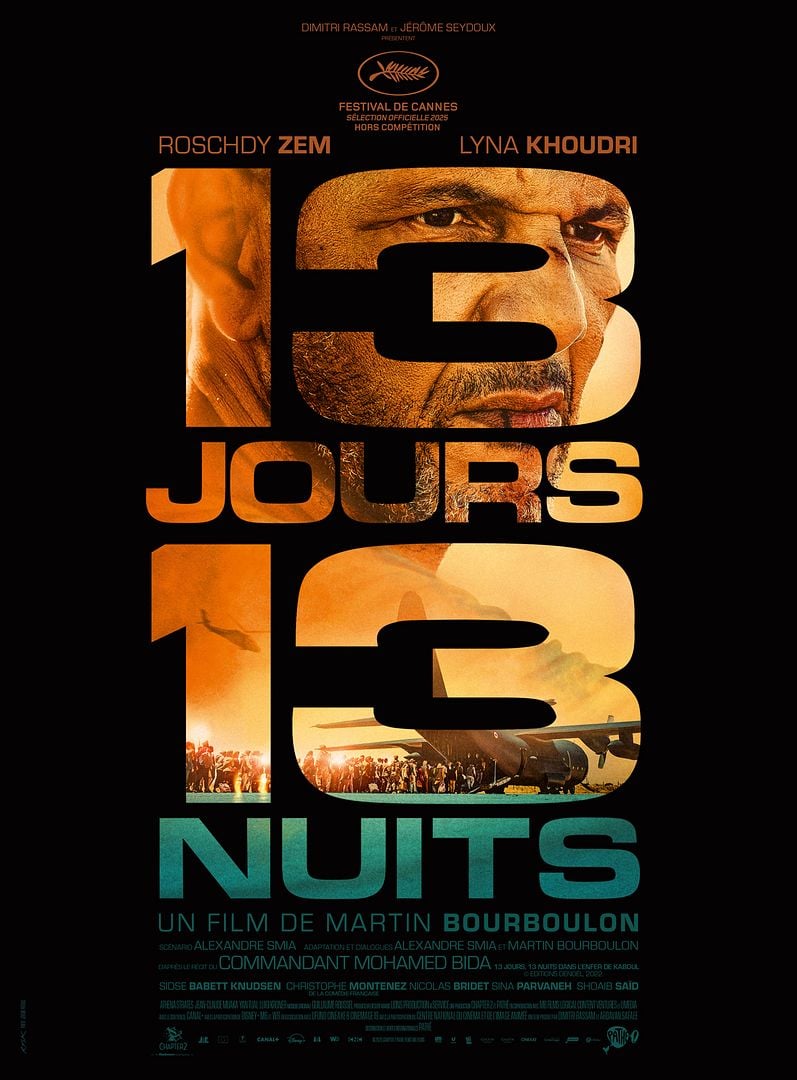

La faute aussi à un casting bancal. Sami Bouajila joue le personnage principal. C’est un acteur honnête. Mais il souffre d’un handicap dirimant : chacune de ses apparitions fait regretter l’absence de Roschdy Zem, qui le dépasse sur tous les tableaux. Quant à Mallory Wanecque, star montante, marchant sur les traces d’Adèle Exarchopoulos voire d’Isabelle Adjani, révélée dans Les Pires (je disais d’elle qu’elle y était « belle comme un cœur, affolante Lolita d’une sensualité alarmante ») et consacrée par L’Amour ouf, elle est trop sexy, trop maquillée, pour être crédible dans un rôle qui requérait plus de cerveau et moins de poitrine.

Au bout d’une heure, je pensais que les jeux étaient faits et que Rapaces ne valait décidément pas bézef. Quand, soudain, l’histoire m’a cloué dans un restoroute au milieu des champs (de houblon ?) dans une scène haletante, l’une des meilleures qu’il m’ait été donné de voir récemment. La scène dure une quinzaine de minutes, déséquilibre le film, mais lui donne une saveur dont sans elle il aurait été cruellement dépourvu.