Née en 1999, Gena Marvin a grandi au bord de la mer d’Okhotsk, à Magadan, à plusieurs milliers de kilomètres de la Russie européenne. Elle a été élevée par ses grands-parents, de modestes pêcheurs. Dans la Russie homophobe et conservatrice de Poutine, elle a essayé d’exprimer son mal-être, sa non-binarité dans des performances artistiques audacieuses, se mettant en scène dans des costumes d’une folle excentricité : le crâne et les sourcils entièrement rasés, le visage entièrement grimé, juchée sur des talons plateformes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur, moulée dans des combinaisons en latex. Rejetée par ses grands-parents, exclue de son école d’art à Moscou, Gena manifeste contre l’entrée en guerre de la Russie en 2022 et décide de quitter son pays.

Née en 1999, Gena Marvin a grandi au bord de la mer d’Okhotsk, à Magadan, à plusieurs milliers de kilomètres de la Russie européenne. Elle a été élevée par ses grands-parents, de modestes pêcheurs. Dans la Russie homophobe et conservatrice de Poutine, elle a essayé d’exprimer son mal-être, sa non-binarité dans des performances artistiques audacieuses, se mettant en scène dans des costumes d’une folle excentricité : le crâne et les sourcils entièrement rasés, le visage entièrement grimé, juchée sur des talons plateformes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur, moulée dans des combinaisons en latex. Rejetée par ses grands-parents, exclue de son école d’art à Moscou, Gena manifeste contre l’entrée en guerre de la Russie en 2022 et décide de quitter son pays.

Agniia Galdanova a suivi Gena Marvin pendant près de trois ans, de Magadan à Moscou et jusqu’à Paris où l’artiste a finalement obtenu un visa fin 2022 – un beau témoignage de l’ouverture de la France, plus souvent conspuée pour la frilosité de sa politique migratoire que félicitée pour son hospitalité.

Queendom donne à voir les incroyables performances de Gena Marvin qui manifeste un talent fou, dans les costumes qu’elle confectionne elle-même, inspirées par l’inquiétante figure de Slender Man – l’un des creepypasta les plus célèbres… et dont, bien sûr, je n’avais jamais entendu parler avant d’écrire cette critique !

Elle donne surtout à voir Geena Marvin elle-même, cet artiste non-binaire élevé comme un garçon par des grands-parents habités par une homophobie ordinaire dans les provinces reculées de la Russie post-soviétique. Immense, imberbe, d’une pâleur hyperboréenne, ce gigantesque éphèbe aux grands yeux bleus est d’une beauté étourdissante. Une mélancolie persistante, un pessimisme noir semblent l’habiter. On sent Geena bien fragile alors pourtant qu’elle démontre un courage étonnant, à défier les bonnes mœurs et la police en s’exhibant dans ces parures improbables au vu et au su de tous. On serait bien curieux de savoir ce qu’il adviendra d’elle : restera-t-elle en France ? vivra-t-elle de son art ? rentrera-t-elle un jour en Russie ?

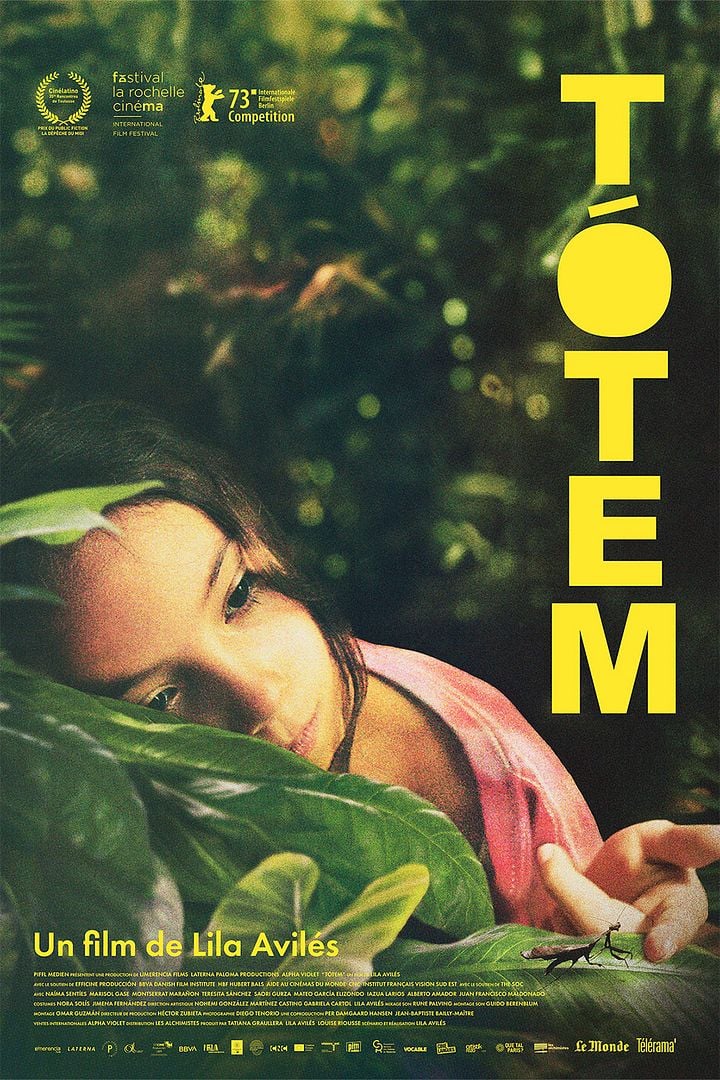

Sol a sept ans. Sa mère la conduit chez son père et chez ses tantes. La maisonnée vibre des préparatifs de la fête qui sera donnée ce soir-là.

Sol a sept ans. Sa mère la conduit chez son père et chez ses tantes. La maisonnée vibre des préparatifs de la fête qui sera donnée ce soir-là.

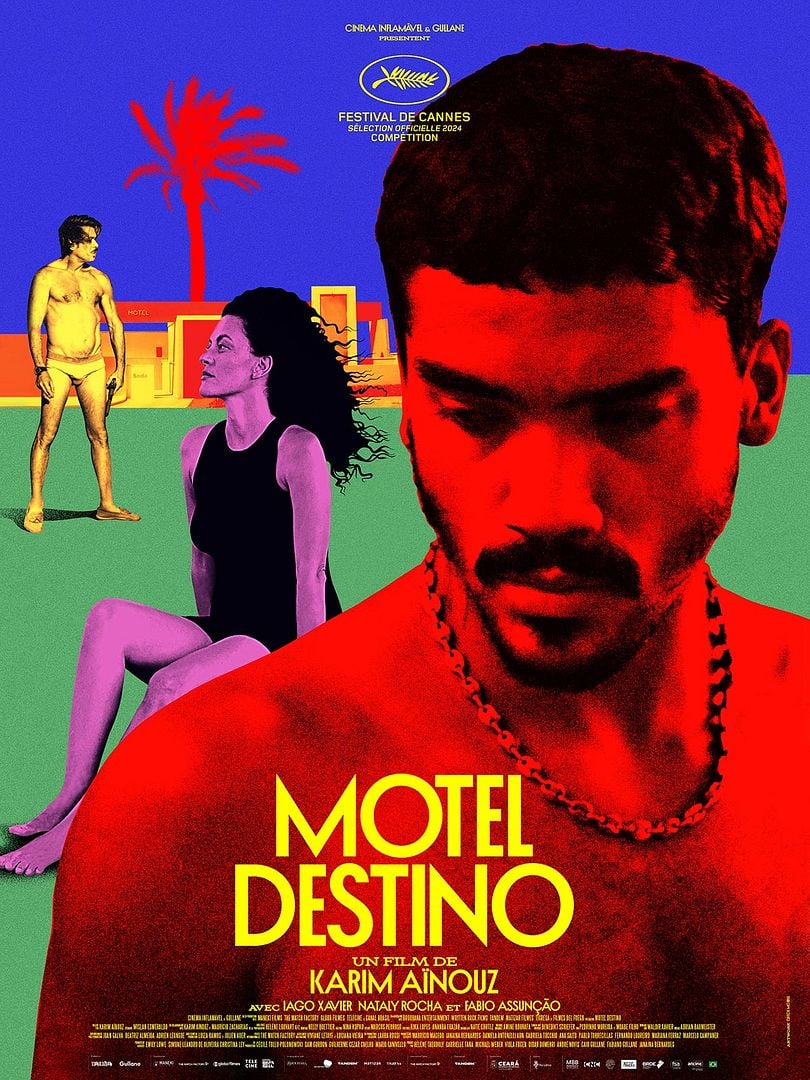

Heraldo, un jeune voyou en cavale, trouve refuge dans le motel d’Elias, son vieux propriétaire alcoolique et portant beau, et de Dayana, son accorte réceptionniste.

Heraldo, un jeune voyou en cavale, trouve refuge dans le motel d’Elias, son vieux propriétaire alcoolique et portant beau, et de Dayana, son accorte réceptionniste.