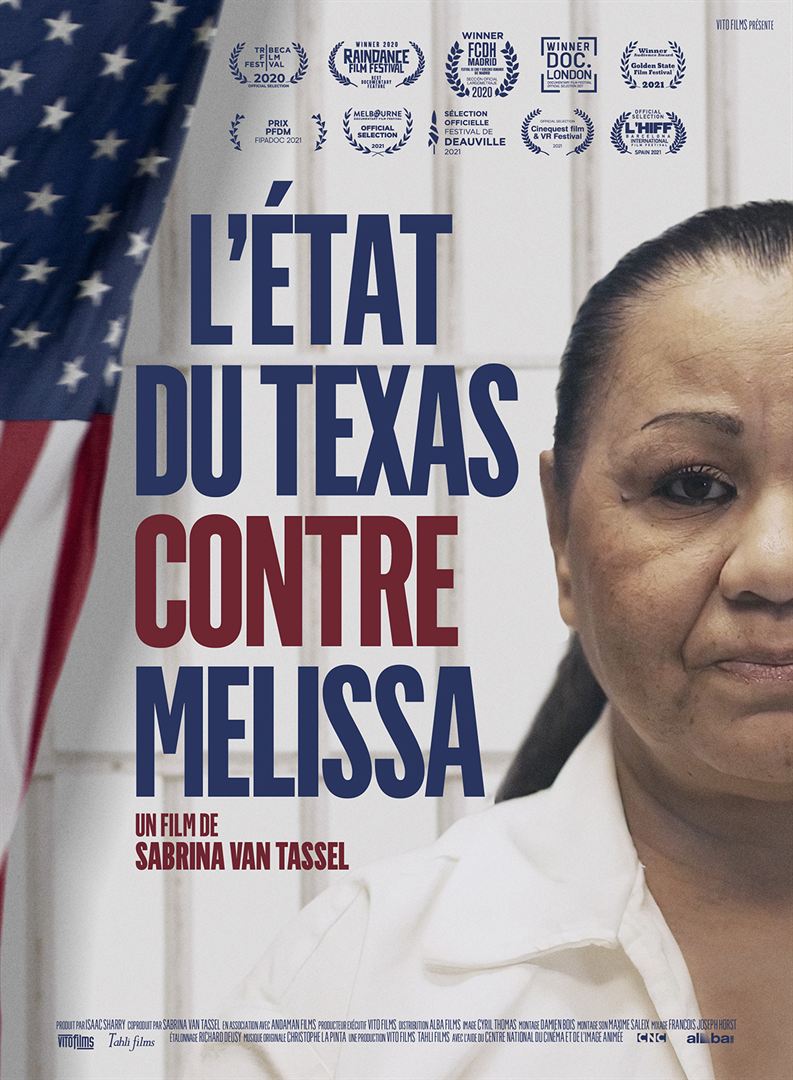

En février 2007, Mariah Lucio, une gamine de deux ans à peine, meurt soudainement, le corps recouvert d’ecchymoses. Sa mère, Melissa, une toxicomane au chômage, est immédiatement suspectée de maltraitance et d’infanticide. Après une nuit d’interrogatoire, elle avoue son crime. Un procès expéditif la condamne à mort. La documentariste franco-américaine Sabrina Van Tassel la rencontre dans le couloir de la mort et décide de rouvrir l’enquête.

En février 2007, Mariah Lucio, une gamine de deux ans à peine, meurt soudainement, le corps recouvert d’ecchymoses. Sa mère, Melissa, une toxicomane au chômage, est immédiatement suspectée de maltraitance et d’infanticide. Après une nuit d’interrogatoire, elle avoue son crime. Un procès expéditif la condamne à mort. La documentariste franco-américaine Sabrina Van Tassel la rencontre dans le couloir de la mort et décide de rouvrir l’enquête.

Les faits qu’elle rassemble jette un doute sur la culpabilité de l’accusée. Rien dans le passé de cette femme aimante, mère de quatorze enfants, ne laisse augurer le passage à l’acte. Aucun de ses enfants, aucun de ses proches n’ont jamais été témoin du moindre acte de maltraitance. Un médecin légiste invalide les conclusions hâtives de son prédécesseur qui avait conclu au meurtre et considère que les hématomes dont le corps de Mariah était recouvert auraient pu avoir été provoqués par une chute dans l’escalier de la maison évoquée par plusieurs enfants dont le témoignage n’avait pas été produit. La manière dont l’avocat, commis d’office, avait défendu Melissa lors de son premier procès est d’ailleurs particulièrement pointée du doigt : par paresse ou par corruption (il allait obtenir quelques mois plus tard un poste auprès du procureur général), il a dissimulé les pièces qui auraient évité à Melissa une condamnation aussi sévère.

Au-delà du seul cas de Melissa, ce documentaire révèle les biais de la justice américaine. Sa réalisatrice, qui la connaît bien, affirme sans détour qu’elle est injuste : les riches, aussi coupables soient-ils, éviteront la prison, les pauvres au contraire, quand bien même ils seront innocents, seront condamnés. « Il n’y a pas de millionaires dans le couloir de la mort » affirme-t-elle dans une formule péremptoire mais avérée.

L’Etat du Texas contre Melissa était diffusé gratuitement hier soir à L’Escurial dans le cadre du quarantième anniversaire de l’abolition de la peine de mort en présence de sa réalisatrice et des militants de l’association Ensemble contre la peine de mort (ECPM), et notamment de Sandrine Ageorges-Skinner, l’épouse d’un prisonnier qui attend depuis vingt sept ans d’être exécuté pour un crime qu’il clame n’avoir pas commis. Bien sûr l’abolition est une juste cause qui ne pouvait que rallier un auditoire unanime. Bien sûr, l’innonce ou, à tout le moins, le doute raisonnable qui entoure la culpabilité de Melissa Lucio ne rendent que plus choquante la sévérité de la condamnation dont elle a fait l’objet.

Pour autant, je me demande si ce documentaire-là était approprié à ce sujet-là. La peine de mort est-elle plus haïssable si elle frappe un condamné innocent ou coupable ? Le meilleur réquisitoire ne prendrait-il pas pour héros un condamné dont la culpabilité ne fait aucun doute ?

Mary (Joanna Scanlan) est anglaise. Elle est tombée très jeune, dans les années 70, amoureuse de Ahmed, un immigré pakistanais. Elle s’est convertie à l’Islam pour l’épouser et aura vécu quarante ans avec lui, formant un couple uni et heureux. Ahmed, capitaine de ferry, fait l’aller-retour chaque jour entre Douvres et Calais. Un soir, il décède brutalement à son domicile.

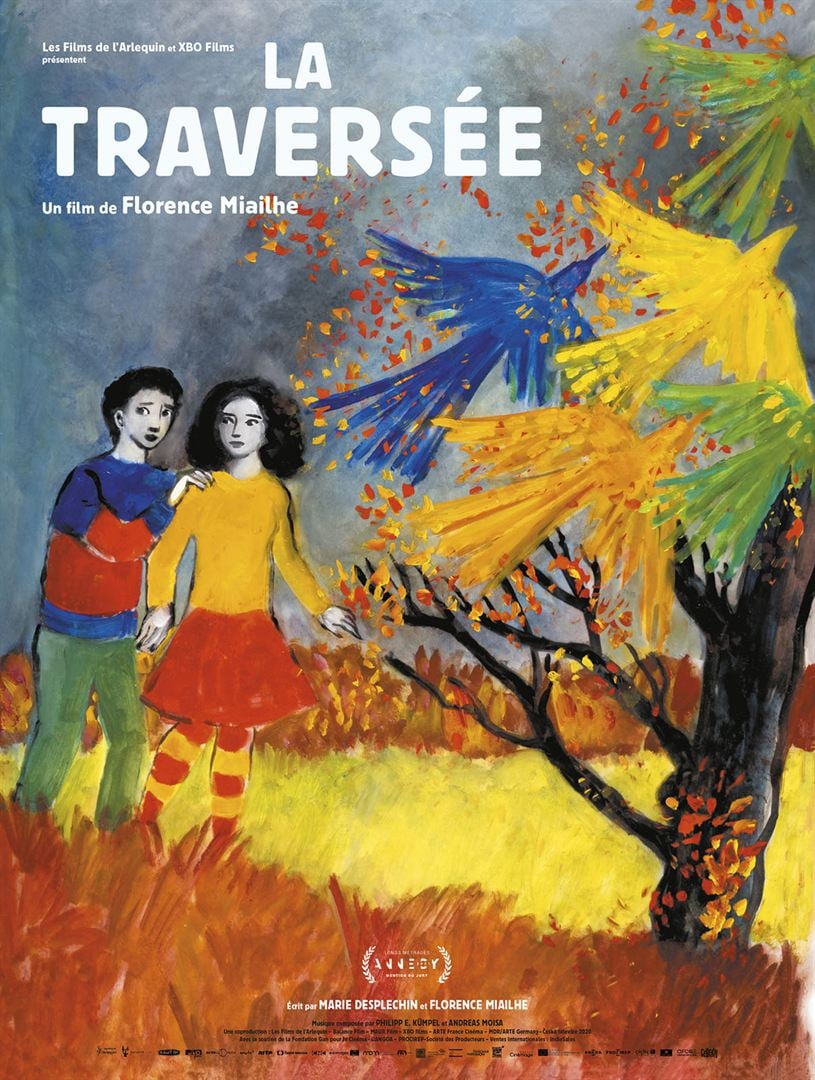

Mary (Joanna Scanlan) est anglaise. Elle est tombée très jeune, dans les années 70, amoureuse de Ahmed, un immigré pakistanais. Elle s’est convertie à l’Islam pour l’épouser et aura vécu quarante ans avec lui, formant un couple uni et heureux. Ahmed, capitaine de ferry, fait l’aller-retour chaque jour entre Douvres et Calais. Un soir, il décède brutalement à son domicile. Kyona et Adriel sont à peine sortis de l’enfance et doivent prendre le chemin de l’exil après que leur village a été la cible de persécutions. Brutalement séparés de leurs parents, pris dans une rafle, ils échouent dans une grande ville où ils trouvent refuge au milieu d’autres enfants perdus. Leur long exode vers un pays plus clément sera ponctué d’épisodes heureux ou malheureux : une traversée périlleuse, un cirque accueillant, la prison….

Kyona et Adriel sont à peine sortis de l’enfance et doivent prendre le chemin de l’exil après que leur village a été la cible de persécutions. Brutalement séparés de leurs parents, pris dans une rafle, ils échouent dans une grande ville où ils trouvent refuge au milieu d’autres enfants perdus. Leur long exode vers un pays plus clément sera ponctué d’épisodes heureux ou malheureux : une traversée périlleuse, un cirque accueillant, la prison…. Emmanuèle (Sophie Marceau) a toujours entretenu des relations compliquées avec son père André (André Dussollier), un homme égoïste et cruel. Pourtant, c’est elle qui se précipite à son chevet quand il est frappé par un AVC qui le laisse à moitié paralysé. Et c’est vers elle qu’il se tourne pour lui demander de l’aider à mourir. Avec sa sœur Pascale (Géraldine Pailhas), elle va essayer de le faire revenir sur sa décision.

Emmanuèle (Sophie Marceau) a toujours entretenu des relations compliquées avec son père André (André Dussollier), un homme égoïste et cruel. Pourtant, c’est elle qui se précipite à son chevet quand il est frappé par un AVC qui le laisse à moitié paralysé. Et c’est vers elle qu’il se tourne pour lui demander de l’aider à mourir. Avec sa sœur Pascale (Géraldine Pailhas), elle va essayer de le faire revenir sur sa décision. Jennifer Vogel (Dylan Penn) revient sur sa relation compliquée avec son père, John Vogel (Sean Penn), un mythomane pathologique. Il a exercé sur elle et sur son frère Nick une séduction toxique pendant leur enfance, que peinait à contrebalancer une mère alcoolique et démissionnaire. Il a disparu à leur adolescence, les laissant sans protection avec un beau-père abusif. Devenue journaliste, Jennifer a retrouvé sa trace pour découvrir les mystères qu’il cachait.

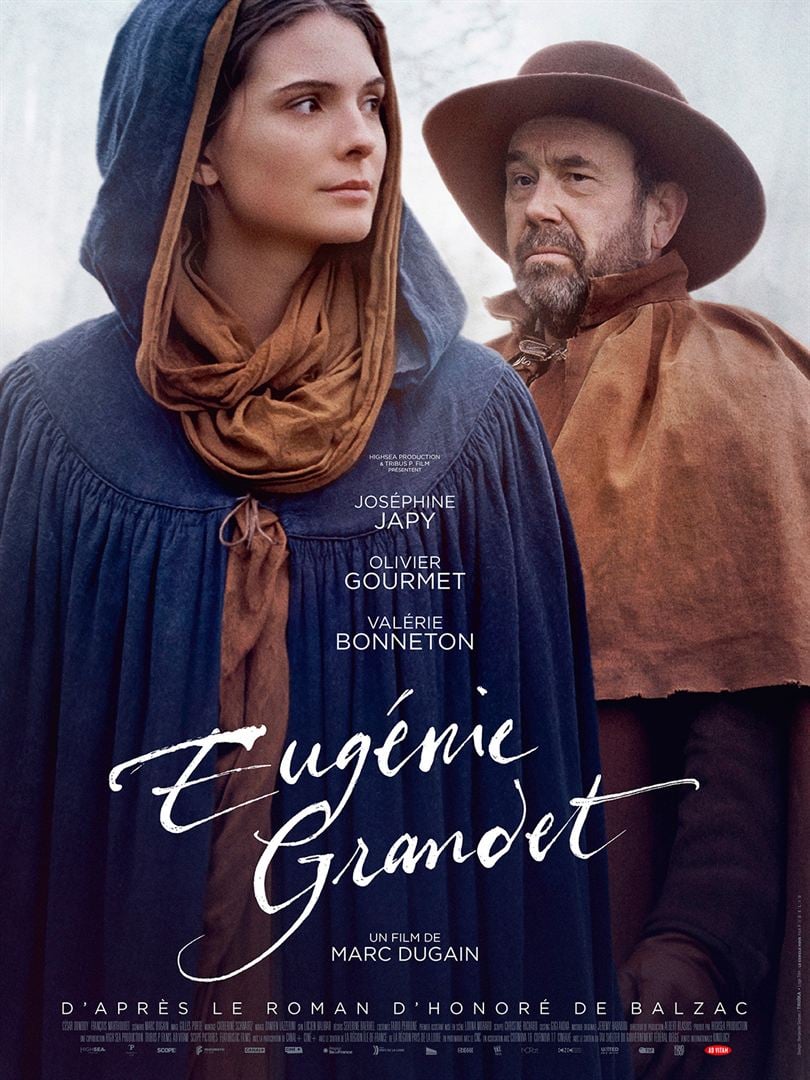

Jennifer Vogel (Dylan Penn) revient sur sa relation compliquée avec son père, John Vogel (Sean Penn), un mythomane pathologique. Il a exercé sur elle et sur son frère Nick une séduction toxique pendant leur enfance, que peinait à contrebalancer une mère alcoolique et démissionnaire. Il a disparu à leur adolescence, les laissant sans protection avec un beau-père abusif. Devenue journaliste, Jennifer a retrouvé sa trace pour découvrir les mystères qu’il cachait. Charles Grandet (Olivier Gourmet) est tonnelier à Saumur sous la Restauration. Son sens des affaires l’a conduit à amasser une fortune immense qui fait de sa fille, Eugénie (Joséphine Japy), le meilleur parti de la ville. Mais sa maladive avarice condamne sa famille à une vie austère et grise. Eugénie rêve de s’en échapper. L’arrivée de son cousin parisien, Charles Grandet, dont le père, acculé à la faillite, va bientôt se suicider, ouvre à la jeune fille de nouveaux horizons.

Charles Grandet (Olivier Gourmet) est tonnelier à Saumur sous la Restauration. Son sens des affaires l’a conduit à amasser une fortune immense qui fait de sa fille, Eugénie (Joséphine Japy), le meilleur parti de la ville. Mais sa maladive avarice condamne sa famille à une vie austère et grise. Eugénie rêve de s’en échapper. L’arrivée de son cousin parisien, Charles Grandet, dont le père, acculé à la faillite, va bientôt se suicider, ouvre à la jeune fille de nouveaux horizons. Damien (Damien Bonnard) est bipolaire. Il alterne des phases d’activité délirante et de catatonie qui obligent sa compagne, Leïla (Leïla Bekhti), à une vigilance de chaque instant. Le trio aimant qu’il forme avec son fils Amine (Gabriel Merz Chammah) y survivra-t-il ?

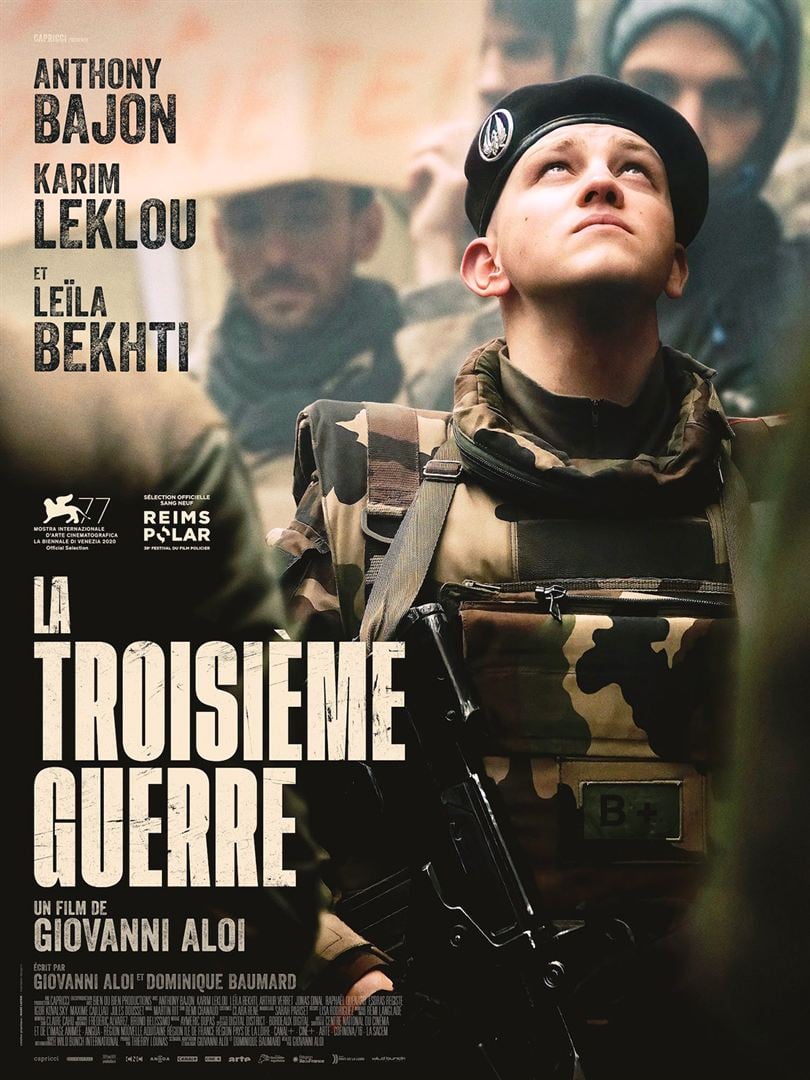

Damien (Damien Bonnard) est bipolaire. Il alterne des phases d’activité délirante et de catatonie qui obligent sa compagne, Leïla (Leïla Bekhti), à une vigilance de chaque instant. Le trio aimant qu’il forme avec son fils Amine (Gabriel Merz Chammah) y survivra-t-il ? Léo Corvard (Anthony Bajon) est un jeune engagé. Pour sa première mission, il doit arpenter les rues de Paris dans le cadre de l’opération Sentinelle. Un autre soldat d’origine maghrébine, Bentoumi (Karim Leklou), l’accompagne en se vantant de ses faits d’armes. Leur patrouille est dirigée par une femme, le sergent Yasmine (Leïla Bekhti).

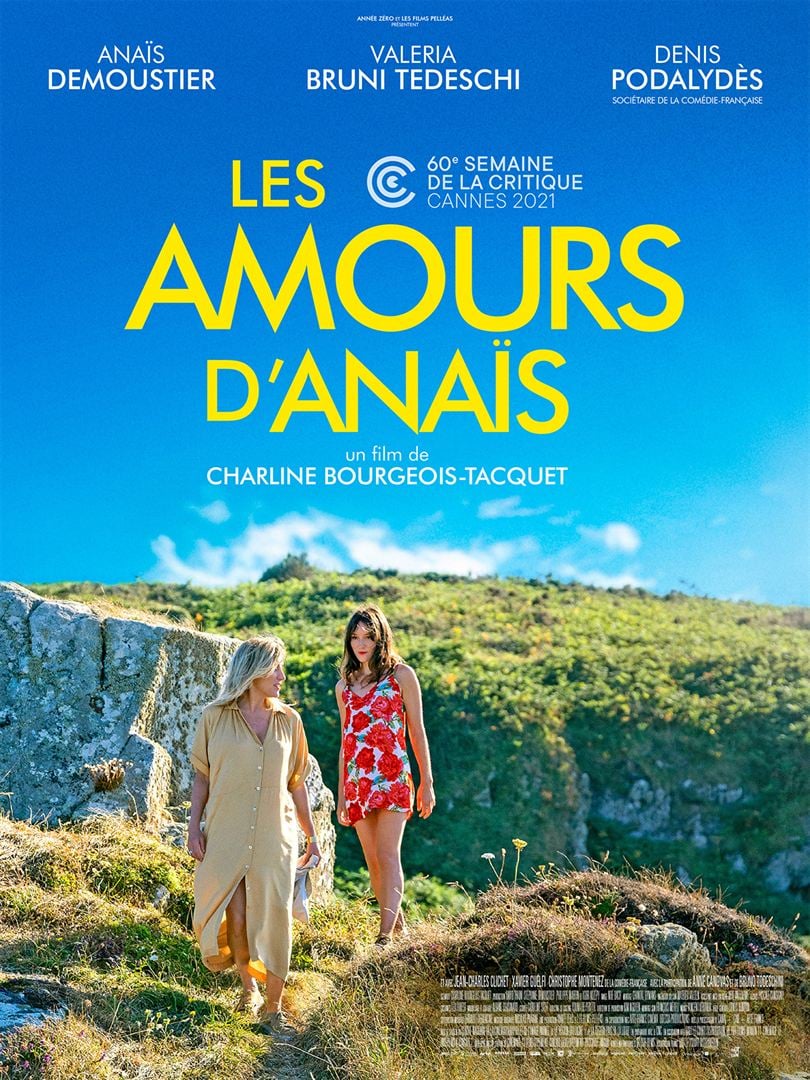

Léo Corvard (Anthony Bajon) est un jeune engagé. Pour sa première mission, il doit arpenter les rues de Paris dans le cadre de l’opération Sentinelle. Un autre soldat d’origine maghrébine, Bentoumi (Karim Leklou), l’accompagne en se vantant de ses faits d’armes. Leur patrouille est dirigée par une femme, le sergent Yasmine (Leïla Bekhti). Anaïs court… D’un rendez-vous à l’autre auxquels elle arrive systématiquement en retard : avec sa propriétaire qui aimerait qu’elle pose une alarme incendie et évite de faire exploser sa gazinière, avec son amoureux auquel elle annonce sans autre forme de procès qu’elle est enceinte mais qu’elle a décidé d’avorter, avec son directeur de thèse qui l’a embauchée pour l’aider à organiser un colloque mais qu’elle va laisser tomber sans vergogne

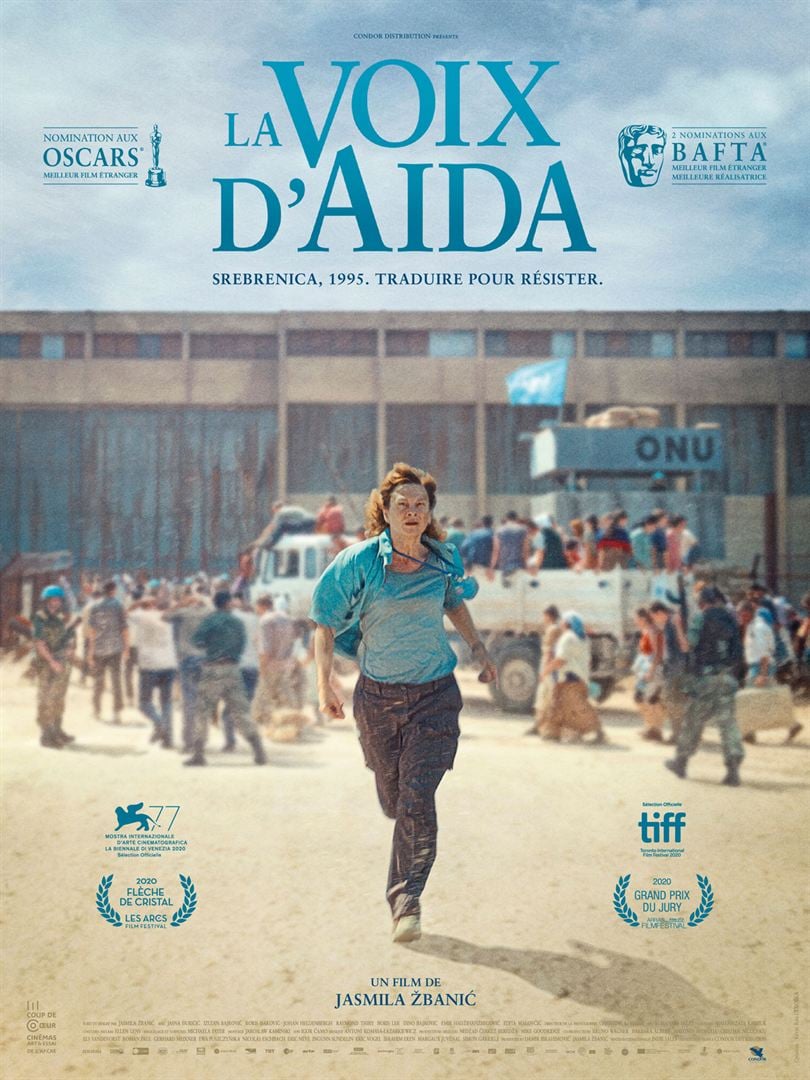

Anaïs court… D’un rendez-vous à l’autre auxquels elle arrive systématiquement en retard : avec sa propriétaire qui aimerait qu’elle pose une alarme incendie et évite de faire exploser sa gazinière, avec son amoureux auquel elle annonce sans autre forme de procès qu’elle est enceinte mais qu’elle a décidé d’avorter, avec son directeur de thèse qui l’a embauchée pour l’aider à organiser un colloque mais qu’elle va laisser tomber sans vergogne En juillet 1995, les forces de la Republika Srpska, sous le commandement de Ratko Mladić, investissent la ville bosniaque de Srebrenica. La ville à majorité musulmane avait pourtant été déclarée « zone de sécurité » par l’Onu qui y maintenait un détachement de Casques bleus néerlandais. Mais cela n’a pas empêché les forces de Mladić de séparer les hommes des femmes, de massacrer les premiers et de condamner les secondes à une vie de deuil et de chagrin.

En juillet 1995, les forces de la Republika Srpska, sous le commandement de Ratko Mladić, investissent la ville bosniaque de Srebrenica. La ville à majorité musulmane avait pourtant été déclarée « zone de sécurité » par l’Onu qui y maintenait un détachement de Casques bleus néerlandais. Mais cela n’a pas empêché les forces de Mladić de séparer les hommes des femmes, de massacrer les premiers et de condamner les secondes à une vie de deuil et de chagrin.