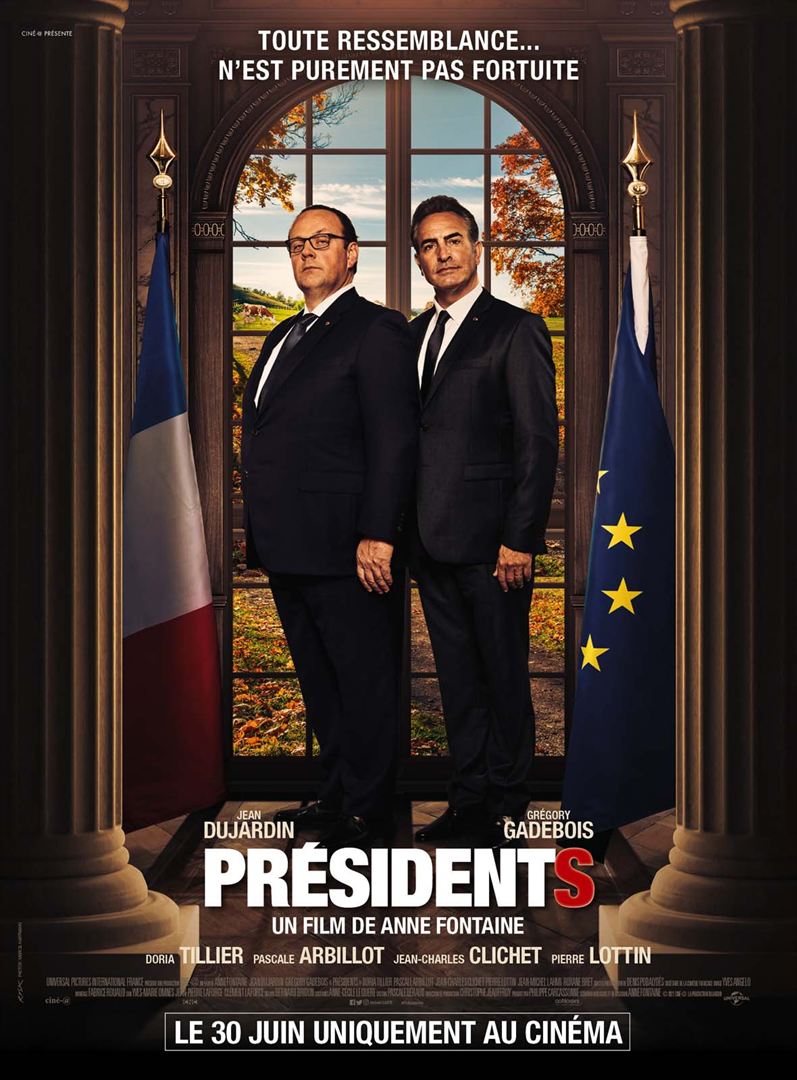

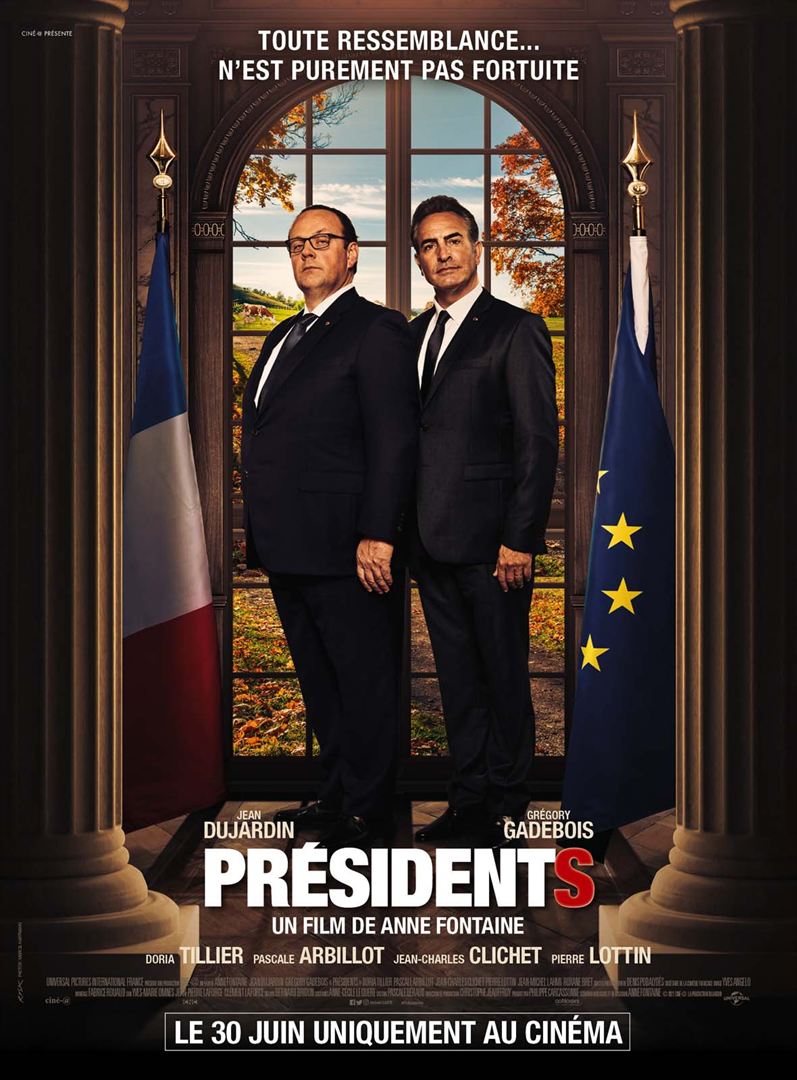

Toute ressemblance avec des présidents ayant exercé ne serait pas purement fortuite. On ne prononcera jamais le patronyme de Nicolas et de François mais on les reconnaîtra au premier coup d’oeil. Les deux anciens présidents de la République vivent plus ou moins bien leur retraite à l’approche des élections présidentielles de 2022 qui risquent de voir la victoire de Marine Le Pen. Le premier ronge son frein dans son immense appartement parisien en passant l’aspirateur tandis que le second prétend avoir enfin trouvé la sérénité dans un village retiré de la Corrèze.

Toute ressemblance avec des présidents ayant exercé ne serait pas purement fortuite. On ne prononcera jamais le patronyme de Nicolas et de François mais on les reconnaîtra au premier coup d’oeil. Les deux anciens présidents de la République vivent plus ou moins bien leur retraite à l’approche des élections présidentielles de 2022 qui risquent de voir la victoire de Marine Le Pen. Le premier ronge son frein dans son immense appartement parisien en passant l’aspirateur tandis que le second prétend avoir enfin trouvé la sérénité dans un village retiré de la Corrèze.

Sentant monter le péril fasciste et rêvant surtout de se remettre en selle, Nicolas (Jean Dujardin) se persuade que seule une alliance avec François pourra sauver la France. Accompagné de son garde du corps, il prend le train pour la Corrèze pour en convaincre son successeur. C’est sans compter sur la décision qu’a prise François (Grégory Gadebois) de tirer un trait définitif sur la vie publique pour se consacrer à ses nouvelles passions : le saxophone et l’apiculture. C’est sans compter aussi sur les épouses respectives des deux hommes : Natalie (Dora Tillier), une exubérante cantatrice, et Isabelle (Pascale Arbillot), une vétérinaire pleine de bon sens.

On n’imaginait pas la très sérieuse Anne Fontaine prendre les rênes de cette pochade politique. Tous ses films, qui distillent un parfum délicieusement empoisonné, traitent du même sujet : le dérèglement brutal d’existences ordinaires. Dans Nettoyage à sec, les propriétaires d’un pressing à Belfort (Miou-Miou et Charles Berling) voient débouler dans leur vie paisible un Adonis qui bouleverse leur train-train. Dans Entre ses mains, une célibataire endurcie (Isabelle Carré) tombe amoureuse d’un homme (Benoît Poelvoorde) qu’elle suspecte d’être un assassin en série. Dans La Fille de Monaco, un ténor du barreau parisien (Fabrice Luchini) tombe amoureux d’une cagole monégasque (Louise Bourgoin) Dans Perfect Mothers, adapté d’une nouvelle de Doris Lessing, deux mères de famille (Naomi Watts et Robin Wright), la quarantaine, éprouvent une attirance trouble pour le fils de l’autre.

Présidents ne distille aucun parfum venimeux ; au contraire, c’est un film profondément bienveillant et positif. Mais à y regarder de plus près, il n’est pas si éloigné du principe qui traverse la filmographie d’Anne Fontaine : non pas filmer les événements extraordinaires de vies ordinaires, mais, pour une fois, essayer d’imaginer le retour à l’ordinaire d’hommes extraordinaires.

Le pari, joyeusement potache, est enthousiasmant. Surtout s’il mobilise deux des plus grands acteurs français contemporains. Ils réussissent l’un et l’autre, dans deux registres radicalement différents, à « incarner » leurs illustres personnages. Dévoré de tics, reproduisant à la perfection les intonations melliflues de l’ancien maire de Neuilly, Jean Dujardin fait du Dujardin, poussant la caricature jusqu’à l’extrême limite où elle manque déraper dans le cabotinage. Il suffit de voir la bande-annonce pour s’esclaffer – en regrettant ce défaut congénital d’y découvrir les saynètes les plus drôles (si ce n’est l’une concernant Ségolène qui m’a bien fait rire et que je vous laisse découvrir au mitan du film). Grégory Gadebois est dans un registre beaucoup plus intériorisé. La ressemblance avec François Hollande est moins explicite ; mais elle n’en devient pas moins tout aussi évidente plus Présidents avance.

Passé ce postulat de base – faire incarner par ces deux immenses acteurs deux des personnages les plus connus, les plus aimés, les plus haïs de notre vie actuelle – il fallait raconter une histoire. C’est là que le bât blesse. Présidents est construit autour d’un scénario abracadabrantesque. Il aurait fallu le traiter sur un mode plus léger, plus absurde, comme une fable ou un conte. Hélas, Anne Fontaine le déroule avec une trop grande application jusqu’à une conclusion qui se voudrait originale et qui, il est vrai, nous surprend, mais qui sonne faux et creux. Ce qu’elle nous dit du pouvoir politique s’y révèle à la réflexion étonnamment pauvre : les hommes politiques seraient, au fond, des enfants immatures dévorés d’orgueil et d’ambition qu’anime non pas le sens de l’intérêt général mais un inextinguible appétit de pouvoir…. sauf à se révéler peut-être d’aimables hédonistes capables de lâcher prise pour enfin trouver la sérénité. Une analyse, dans les deux cas, bien caricaturale.

Pour le dire plus brièvement : Présidents est peut-être la meilleure bande-annonce de la semaine, mais certainement pas hélas le meilleur film du mois.

La bande-annonce

Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), la quarantaine, est un VRP anglais que le MI6 et la CIA recrutent pour se rendre à Moscou sans attirer l’attention du KGB. Sa mission : contacter une taupe soviétique, Oleg Penkovsky et recueillir de lui des informations classifiées sur le programme nucléaire soviétique.

Greville Wynne (Benedict Cumberbatch), la quarantaine, est un VRP anglais que le MI6 et la CIA recrutent pour se rendre à Moscou sans attirer l’attention du KGB. Sa mission : contacter une taupe soviétique, Oleg Penkovsky et recueillir de lui des informations classifiées sur le programme nucléaire soviétique.

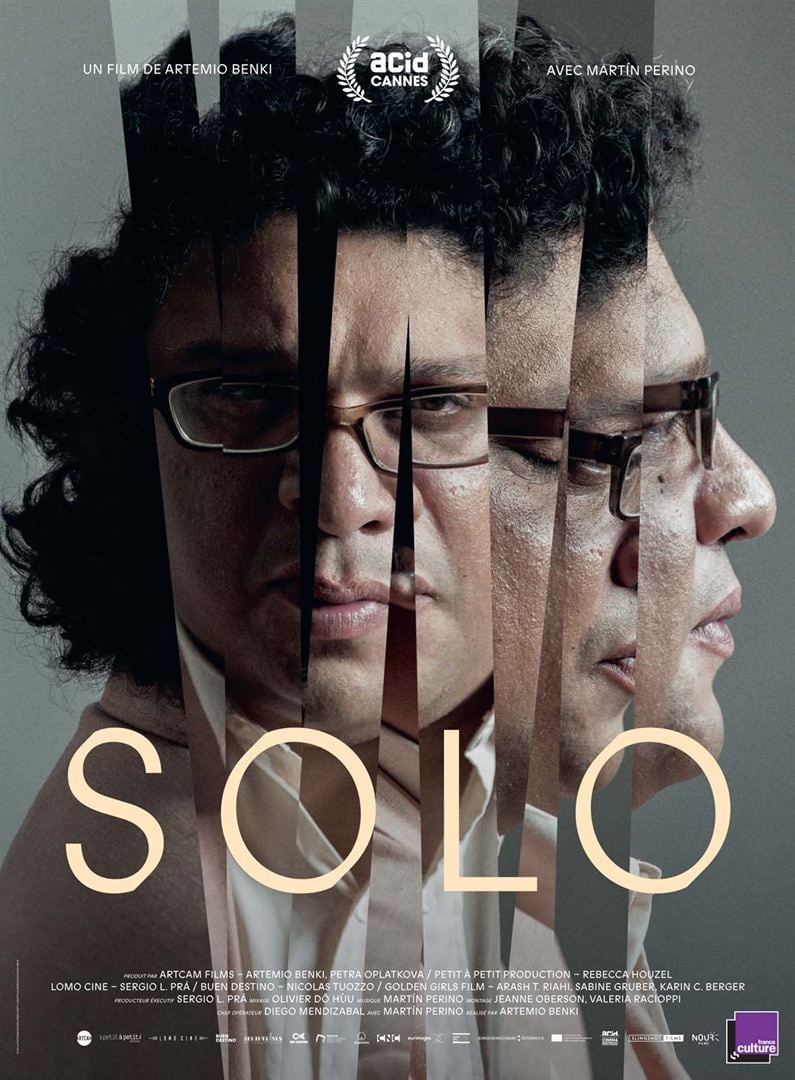

Martín Perino fut un jeune pianiste prodige, couvé par sa mère, pianiste professionnelle elle aussi, avant de sombrer dans la paranoïa et la schizophrénie. Le réalisateur Artemio Benki est allé le débusquer dans un hôpital psychiatrique de Buenos Aires où il était interné. Il l’accompagne à la sortie de l’hôpital et l’aide à retrouver une vie normale, dans l’appartement désaffecté de ses parents décédés, au contact de ses anciens professeurs, à la recherche de nouveaux cachets.

Martín Perino fut un jeune pianiste prodige, couvé par sa mère, pianiste professionnelle elle aussi, avant de sombrer dans la paranoïa et la schizophrénie. Le réalisateur Artemio Benki est allé le débusquer dans un hôpital psychiatrique de Buenos Aires où il était interné. Il l’accompagne à la sortie de l’hôpital et l’aide à retrouver une vie normale, dans l’appartement désaffecté de ses parents décédés, au contact de ses anciens professeurs, à la recherche de nouveaux cachets. Henry (Adam Driver), un comédien de stand-up à l’humour féroce, et Anne (Marion Cotillard), une cantatrice française, forment l’un des couples les plus glamours et les plus adulés de Hollywood. Ils ont bientôt ensemble une fille qu’ils prénomment Annette. Mais le comportement de Henry change imperceptiblement…

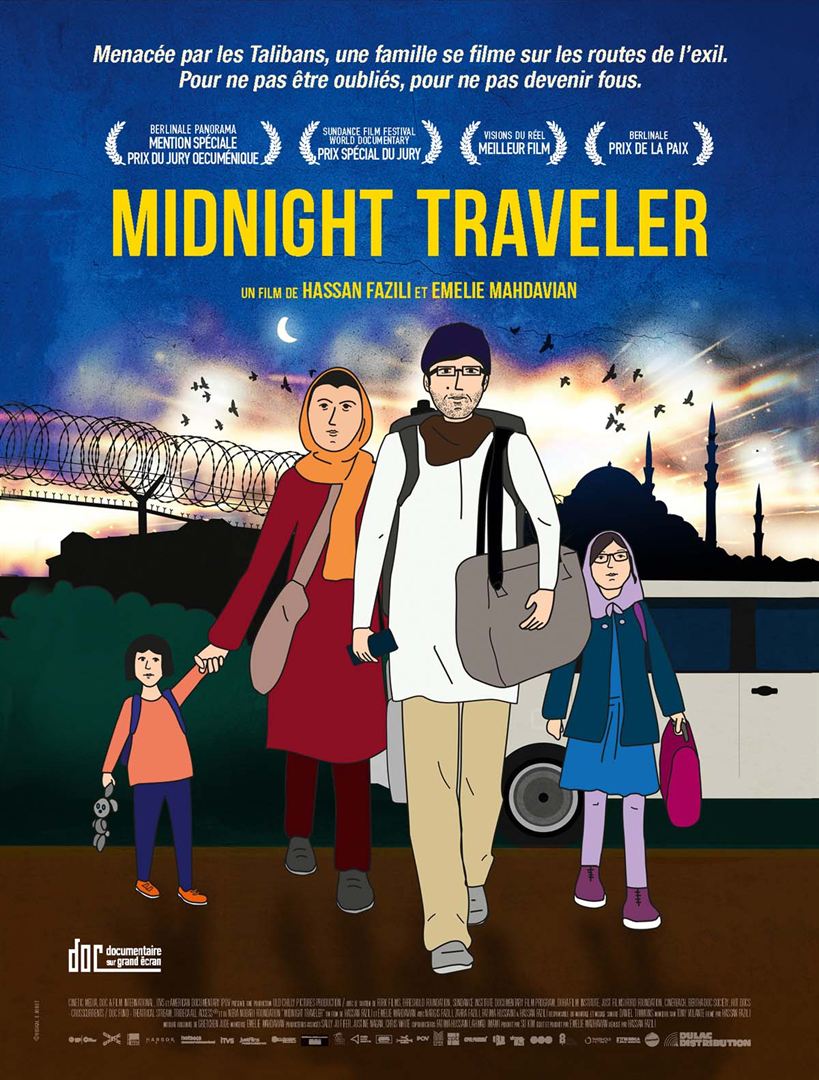

Henry (Adam Driver), un comédien de stand-up à l’humour féroce, et Anne (Marion Cotillard), une cantatrice française, forment l’un des couples les plus glamours et les plus adulés de Hollywood. Ils ont bientôt ensemble une fille qu’ils prénomment Annette. Mais le comportement de Henry change imperceptiblement… Hassan Fazili est un cinéaste afghan dont la tête fut mise à prix par les Talibans pour avoir réalisé une fiction qui montrait l’un d’entre eux déposer les armes. Avec sa famille, il se réfugia d’abord une année au Tadjikistan, espérant obtenir l’asile en Australie avant de décider, de guerre lasse, de tenter sa chance en Europe par la route. C’est cette longue odyssée, à travers l’Iran, la Turquie, la Bulgarie et la Serbie, qui allait durer plus de trois ans, qu’il filme avec son téléphone portable.

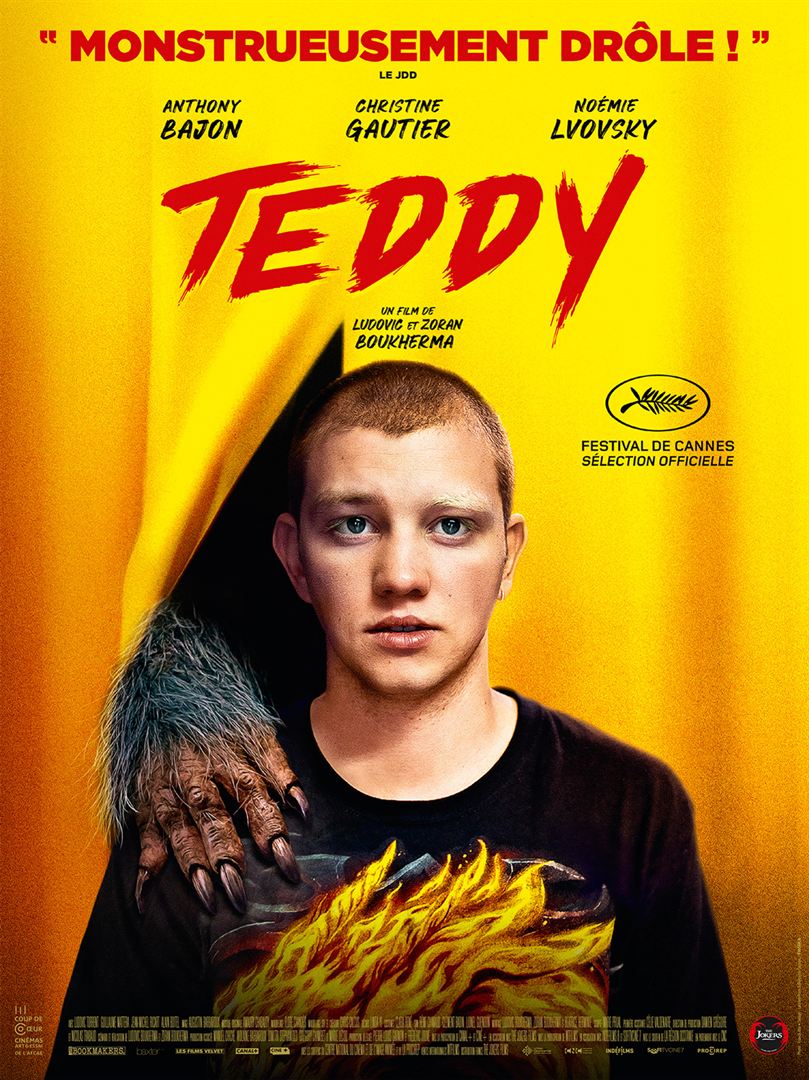

Hassan Fazili est un cinéaste afghan dont la tête fut mise à prix par les Talibans pour avoir réalisé une fiction qui montrait l’un d’entre eux déposer les armes. Avec sa famille, il se réfugia d’abord une année au Tadjikistan, espérant obtenir l’asile en Australie avant de décider, de guerre lasse, de tenter sa chance en Europe par la route. C’est cette longue odyssée, à travers l’Iran, la Turquie, la Bulgarie et la Serbie, qui allait durer plus de trois ans, qu’il filme avec son téléphone portable. Teddy (Anthony Bajon) a dix-neuf ans. Il vit dans un petit village des Pyrénées, entre sa tante grabataire, son oncle gentiment retardé, sa copine Rebecca (Christine Gautier) et sa patronne Ghislaine (Noémie Lvovsky). Même si la vie n’a pas été très tendre avec lui, Teddy imagine un avenir heureux avec Rebecca dans la maison avec pergola qu’il rêve de construire. Mais un loup sauvage rode autour du village et mord Teddy, provoquant chez le jeune homme une lente et inquiétante métamorphose.

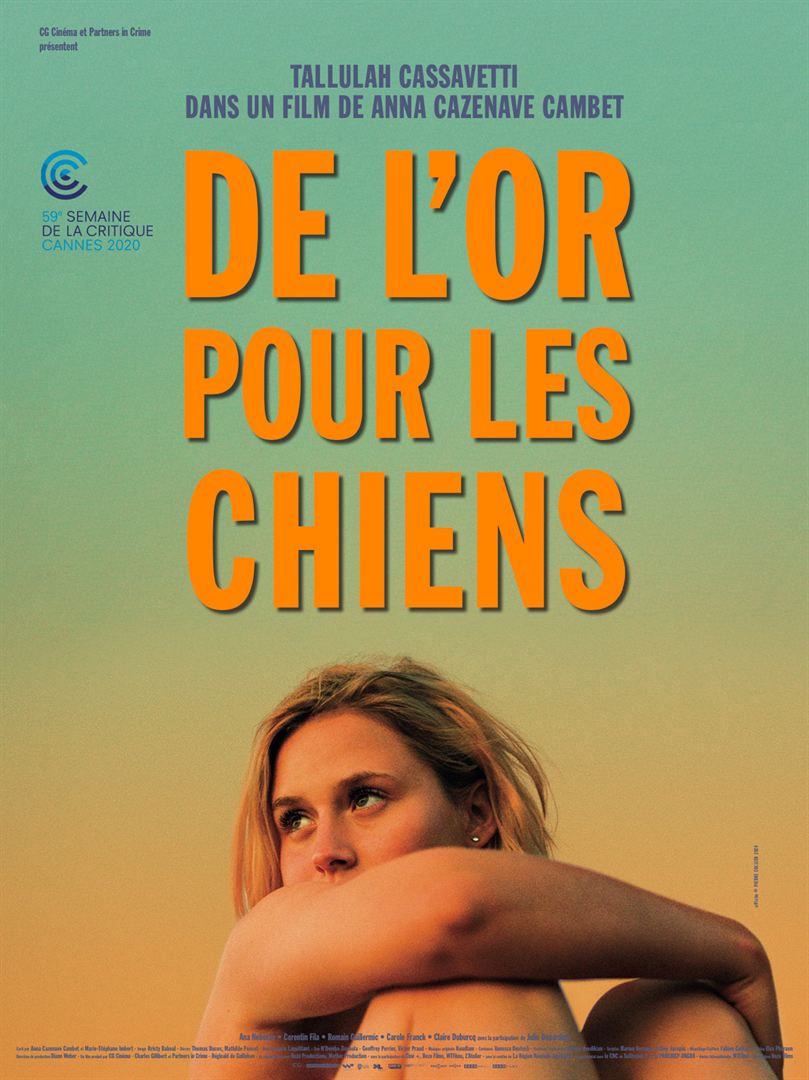

Teddy (Anthony Bajon) a dix-neuf ans. Il vit dans un petit village des Pyrénées, entre sa tante grabataire, son oncle gentiment retardé, sa copine Rebecca (Christine Gautier) et sa patronne Ghislaine (Noémie Lvovsky). Même si la vie n’a pas été très tendre avec lui, Teddy imagine un avenir heureux avec Rebecca dans la maison avec pergola qu’il rêve de construire. Mais un loup sauvage rode autour du village et mord Teddy, provoquant chez le jeune homme une lente et inquiétante métamorphose. Esther (Tallulah Cassavetti), dix-sept ans, a été élevée par sa mère (Julie Depardieu) entre un père absent et un beau-père lubrique. Elle a un job d’été sur la côte landaise chez un vendeur de glaces. Elle y a rencontré Jean (Corentin Fila), un barman plus âgé qu’elle, en est tombée amoureuse et s’est donnée à lui. Quand l’été se termine et quand Jean remonte à Paris, Esther décide de l’y suivre. Mais le jeune homme la repousse, ne laissant à Esther d’autre alternative que de frapper à la porte d’un couvent.

Esther (Tallulah Cassavetti), dix-sept ans, a été élevée par sa mère (Julie Depardieu) entre un père absent et un beau-père lubrique. Elle a un job d’été sur la côte landaise chez un vendeur de glaces. Elle y a rencontré Jean (Corentin Fila), un barman plus âgé qu’elle, en est tombée amoureuse et s’est donnée à lui. Quand l’été se termine et quand Jean remonte à Paris, Esther décide de l’y suivre. Mais le jeune homme la repousse, ne laissant à Esther d’autre alternative que de frapper à la porte d’un couvent. Zoé est une adorable fillette de six ans dont les parents se disputent la garde. Sa mère, Isabelle (Julie Delpy), une généticienne franco-américaine, avait accepté quelques années plus tôt de suivre à Berlin son mari, James (Richard Armitage), un architecte britannique, avant de le quitter. Elle vit désormais en couple avec Akil (Saleh Bakir), un immigré en attente de régularisation.

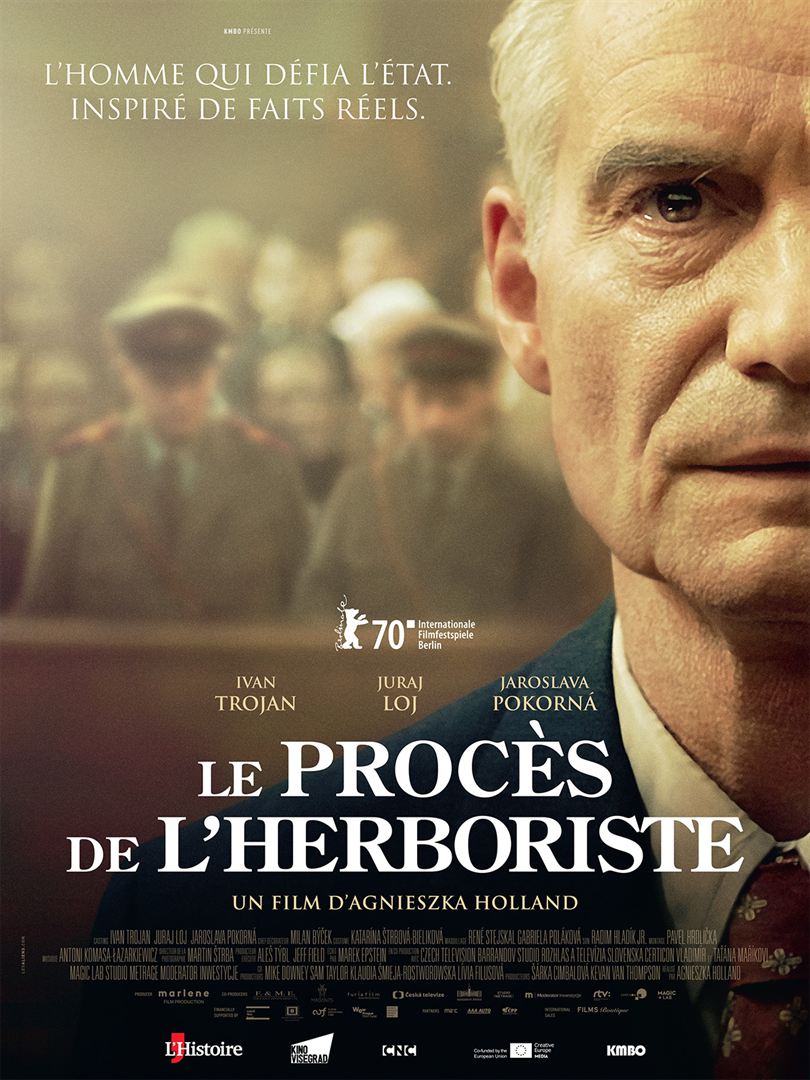

Zoé est une adorable fillette de six ans dont les parents se disputent la garde. Sa mère, Isabelle (Julie Delpy), une généticienne franco-américaine, avait accepté quelques années plus tôt de suivre à Berlin son mari, James (Richard Armitage), un architecte britannique, avant de le quitter. Elle vit désormais en couple avec Akil (Saleh Bakir), un immigré en attente de régularisation. Le Procès de l’herboriste raconte la vie de Jan Mikolášek (1889–1973), un guérisseur tchèque qui soigna des milliers de malades en leur administrant un cocktail de plantes après avoir examiné leurs urines. le film est organisé autour du procès que lui intenta le pouvoir communiste en 1958, juste après la mort du président Zápotocký qui fut l’un de ses patients et son protecteur. Une série de flashbacks revient sur les épisodes de sa vie : son enrôlement pendant la première guerre mondiale où il faillit perdre la vie, la découverte de son don thaumaturge, sa formation auprès d’une rebouteuse qui lui apprend à lire les urines et à fabriquer des simples, le recrutement de son fidèle collaborateur, Frantisek Palko, auquel l’attachera vite une passion interdite…

Le Procès de l’herboriste raconte la vie de Jan Mikolášek (1889–1973), un guérisseur tchèque qui soigna des milliers de malades en leur administrant un cocktail de plantes après avoir examiné leurs urines. le film est organisé autour du procès que lui intenta le pouvoir communiste en 1958, juste après la mort du président Zápotocký qui fut l’un de ses patients et son protecteur. Une série de flashbacks revient sur les épisodes de sa vie : son enrôlement pendant la première guerre mondiale où il faillit perdre la vie, la découverte de son don thaumaturge, sa formation auprès d’une rebouteuse qui lui apprend à lire les urines et à fabriquer des simples, le recrutement de son fidèle collaborateur, Frantisek Palko, auquel l’attachera vite une passion interdite… Toute ressemblance avec des présidents ayant exercé ne serait pas purement fortuite. On ne prononcera jamais le patronyme de Nicolas et de François mais on les reconnaîtra au premier coup d’oeil. Les deux anciens présidents de la République vivent plus ou moins bien leur retraite à l’approche des élections présidentielles de 2022 qui risquent de voir la victoire de Marine Le Pen. Le premier ronge son frein dans son immense appartement parisien en passant l’aspirateur tandis que le second prétend avoir enfin trouvé la sérénité dans un village retiré de la Corrèze.

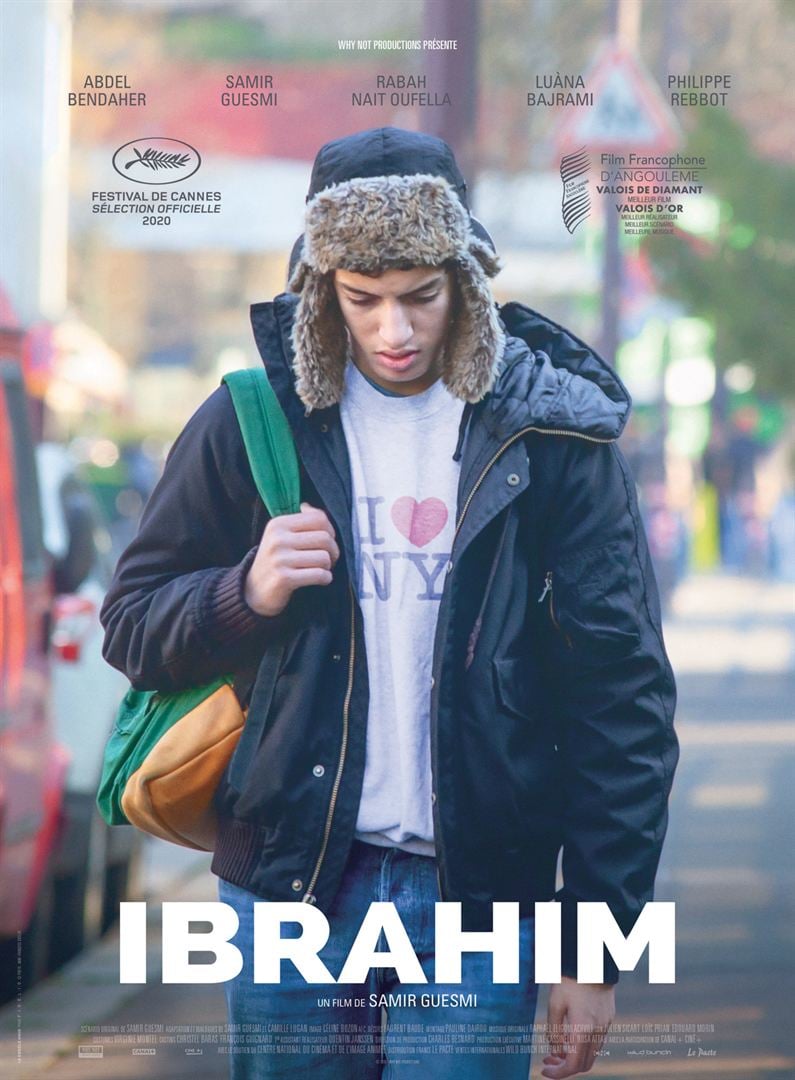

Toute ressemblance avec des présidents ayant exercé ne serait pas purement fortuite. On ne prononcera jamais le patronyme de Nicolas et de François mais on les reconnaîtra au premier coup d’oeil. Les deux anciens présidents de la République vivent plus ou moins bien leur retraite à l’approche des élections présidentielles de 2022 qui risquent de voir la victoire de Marine Le Pen. Le premier ronge son frein dans son immense appartement parisien en passant l’aspirateur tandis que le second prétend avoir enfin trouvé la sérénité dans un village retiré de la Corrèze. Ibrahim a dix-sept ans. C’est un adolescent qui ne s’est jamais remis de la disparition de sa mère et qui végète dans un lycée technique du douzième arrondissement parisien. Son père, Ahmed, l’élève seul tant bien que mal. Analphabète, Ahmed a trouvé un emploi d’écailler dans une brasserie de l’avenue de l’Opéra. Il aimerait devenir garçon de salle et attend de pouvoir se payer une prothèse dentaire pour postuler à ce poste. Mais le pécule qu’il a patiemment amassé à cette fin va être dilapidé pour sortir Ibrahim du mauvais pas dans lequel ses mauvaises fréquentations vont le mettre.

Ibrahim a dix-sept ans. C’est un adolescent qui ne s’est jamais remis de la disparition de sa mère et qui végète dans un lycée technique du douzième arrondissement parisien. Son père, Ahmed, l’élève seul tant bien que mal. Analphabète, Ahmed a trouvé un emploi d’écailler dans une brasserie de l’avenue de l’Opéra. Il aimerait devenir garçon de salle et attend de pouvoir se payer une prothèse dentaire pour postuler à ce poste. Mais le pécule qu’il a patiemment amassé à cette fin va être dilapidé pour sortir Ibrahim du mauvais pas dans lequel ses mauvaises fréquentations vont le mettre.