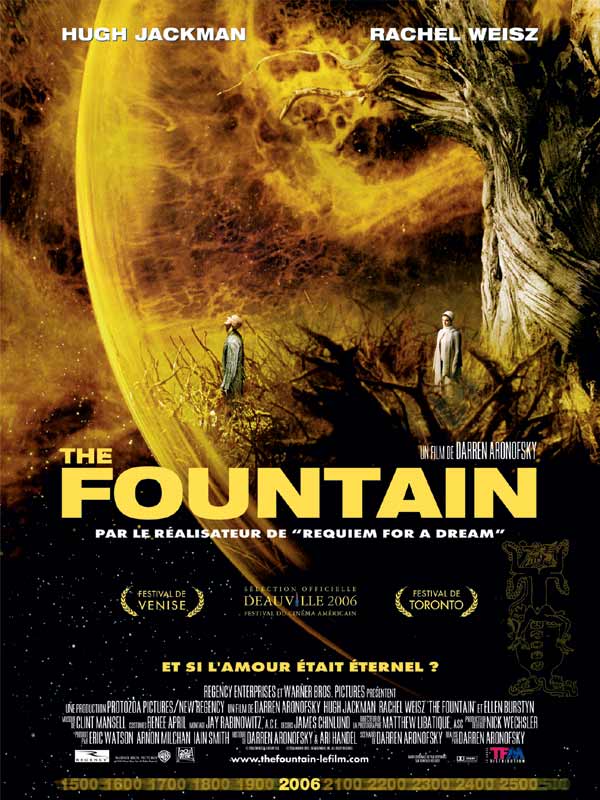

Au XVIème siècle, un conquistador part aux Amériques à la recherche de la Fontaine de jouvence.

Au XVIème siècle, un conquistador part aux Amériques à la recherche de la Fontaine de jouvence.

De nos jours, un cancérologue cherche frénétiquement un remède au cancer qui va emporter sa femme.

Au XXVIème siècle, un sage lévite, près d’un arbre qu’il espère ramener à la vie, dans une bulle qui navigue dans l’espace, hanté par le souvenir de la femme qu’il a aimée.

Auréolé du succès de ses deux premiers films, Pi et Requiem of a Dream, le réalisateur Darren Aronofsky a mis plus de six ans à tourner The Fountain, son œuvre la plus ambitieuse. Brad Pitt et Kate Blanchett auraient dû en interpréter les rôles principaux. Ils furent remplacés en cours de production par Hugh Jackman et par Rachel Weisz qui, à l’époque, partageait la vie du réalisateur (elle partage désormais celle de Daniel Craig… soupirs). Le budget de quatre vingt dix millions de dollars fut raboté des deux tiers. Et le film fut finalement un échec commercial cinglant.

Depuis sa sortie en 2006, The Fountain est devenu un film-culte. Pour les uns, c’est un salmigondis métaphysique prétentieux noyé dans une esthétique tape-à-l’œil. Pour les autres, c’est une magistrale réflexion sur la mort sublimée par des images et une musique renversantes.

C’est avec cette somme d’a priori que j’ai enfin découvert un film que mon expatriation au Sénégal m’avait empêché de voir à sa sortie. Je craignais que le sens ne m’en échappe. Crainte injuste : si le film joue à saute-moutons entre ses trois temporalités, son scénario très fluide se laisse toujours parfaitement comprendre. Je craignais plus encore sa fatuité. Là encore, ma méfiance était infondée. Certes The Fountain se prend au sérieux au risque de parfois verser dans l’emphase. Certes il se coltine un sujet qui pèse des tonnes au risque là encore de sembler sentencieux. Mais il le fait dans un style si extraordinaire que, sans crier comme certains au chef d’œuvre, on se dit finalement que The Fountain méritait d’être vu.

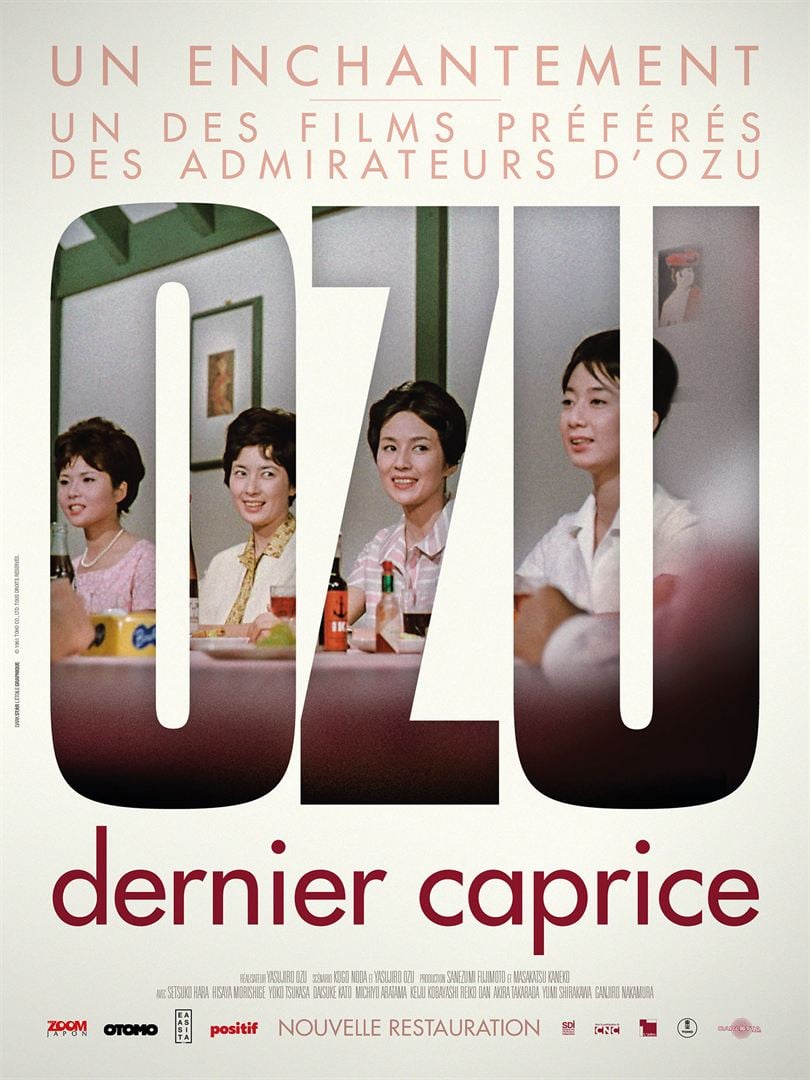

M. Kohayagawa dirige une petite brasserie à Osaka, menacée par la concurrence. Il a eu trois enfants. Son fils est mort laissant une veuve, Akiko, qui hésite à se remarier. Sa fille aînée, Fumiko, est mariée à Hisao, qui travaille dans la brasserie de son beau-père et s’inquiète de son devenir. Sa cadette, Noriko, est secrètement amoureuse d’un ancien collègue et refuse les partis qu’on lui propose.

M. Kohayagawa dirige une petite brasserie à Osaka, menacée par la concurrence. Il a eu trois enfants. Son fils est mort laissant une veuve, Akiko, qui hésite à se remarier. Sa fille aînée, Fumiko, est mariée à Hisao, qui travaille dans la brasserie de son beau-père et s’inquiète de son devenir. Sa cadette, Noriko, est secrètement amoureuse d’un ancien collègue et refuse les partis qu’on lui propose. Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures.

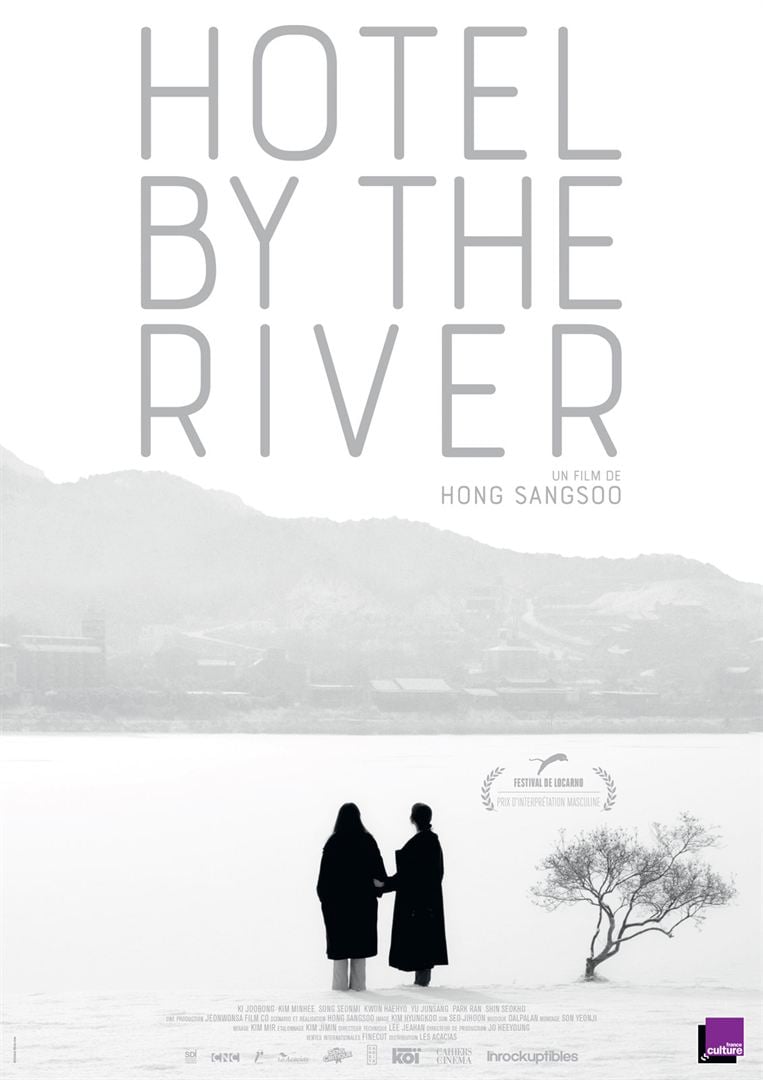

Unité de temps, unité de lieu. Toute « l’action » de Hotel by the River se déroule, comme son titre l’annonce, dans un hôtel au bord d’une rivière glacée, en l’espace de vingt-quatre heures. Pendant un an, à Annecy et dans ses environs, la réalisatrice Manuela Frésil, déjà remarquée pour le documentaire qu’elle avait consacré en 2013 aux conditions de travail dans un abattoir industriel (Entrée du personnel), a suivi des familles de demandeurs d’asile kosovars. Elle s’est surtout attachée à leurs enfants, à leurs joies, à leurs peines.

Pendant un an, à Annecy et dans ses environs, la réalisatrice Manuela Frésil, déjà remarquée pour le documentaire qu’elle avait consacré en 2013 aux conditions de travail dans un abattoir industriel (Entrée du personnel), a suivi des familles de demandeurs d’asile kosovars. Elle s’est surtout attachée à leurs enfants, à leurs joies, à leurs peines. Républicain espagnol, membre du conseil municipal de sa petite ville d’Andalousie, Higinio (Antonio de la Torre) échappe de justesse à la mort qui fauche ses camarades lorsque les troupes franquistes prennent le pouvoir en 1936. Il n’a d’autre solution que de se cacher dans un trou sous sa maison avec la complicité de sa jeune épouse Rosa (Belén Cuesta). Higinio devient un topo, une taupe condamnée à vivre cloîtré dans ses propres murs par le franquisme qui s’installe durablement et par la sanction qui le frapperait s’il tentait de quitter sa cachette.

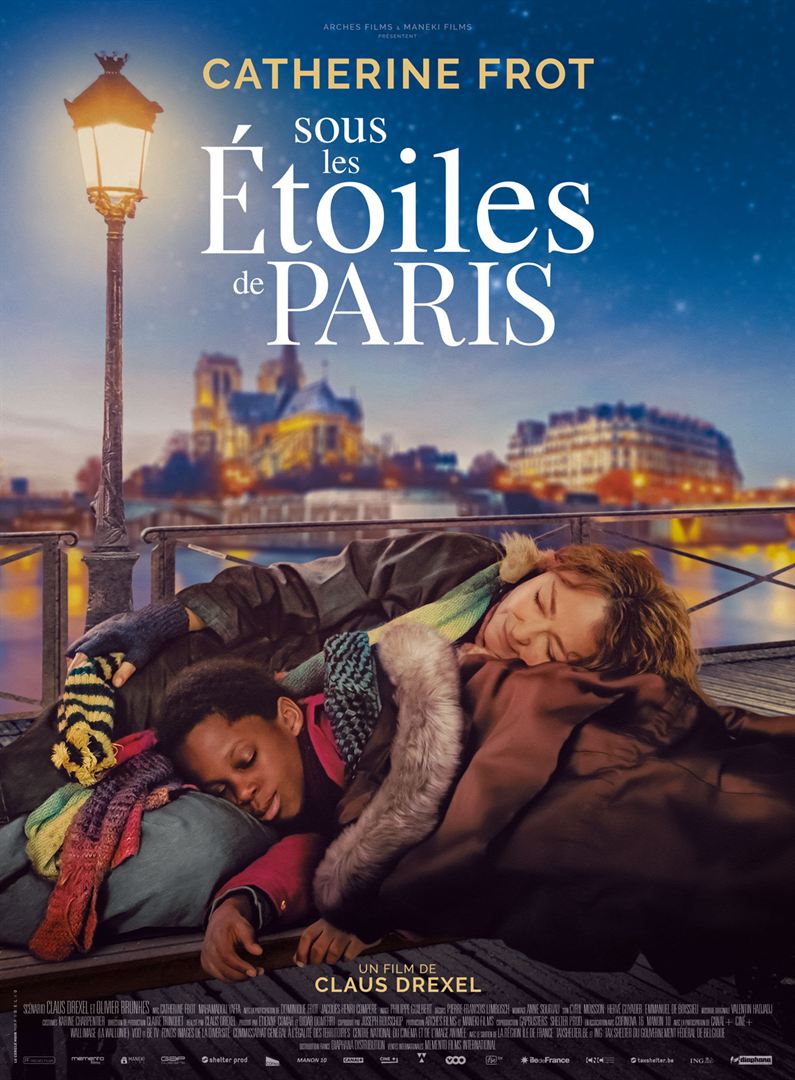

Républicain espagnol, membre du conseil municipal de sa petite ville d’Andalousie, Higinio (Antonio de la Torre) échappe de justesse à la mort qui fauche ses camarades lorsque les troupes franquistes prennent le pouvoir en 1936. Il n’a d’autre solution que de se cacher dans un trou sous sa maison avec la complicité de sa jeune épouse Rosa (Belén Cuesta). Higinio devient un topo, une taupe condamnée à vivre cloîtré dans ses propres murs par le franquisme qui s’installe durablement et par la sanction qui le frapperait s’il tentait de quitter sa cachette. Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête.

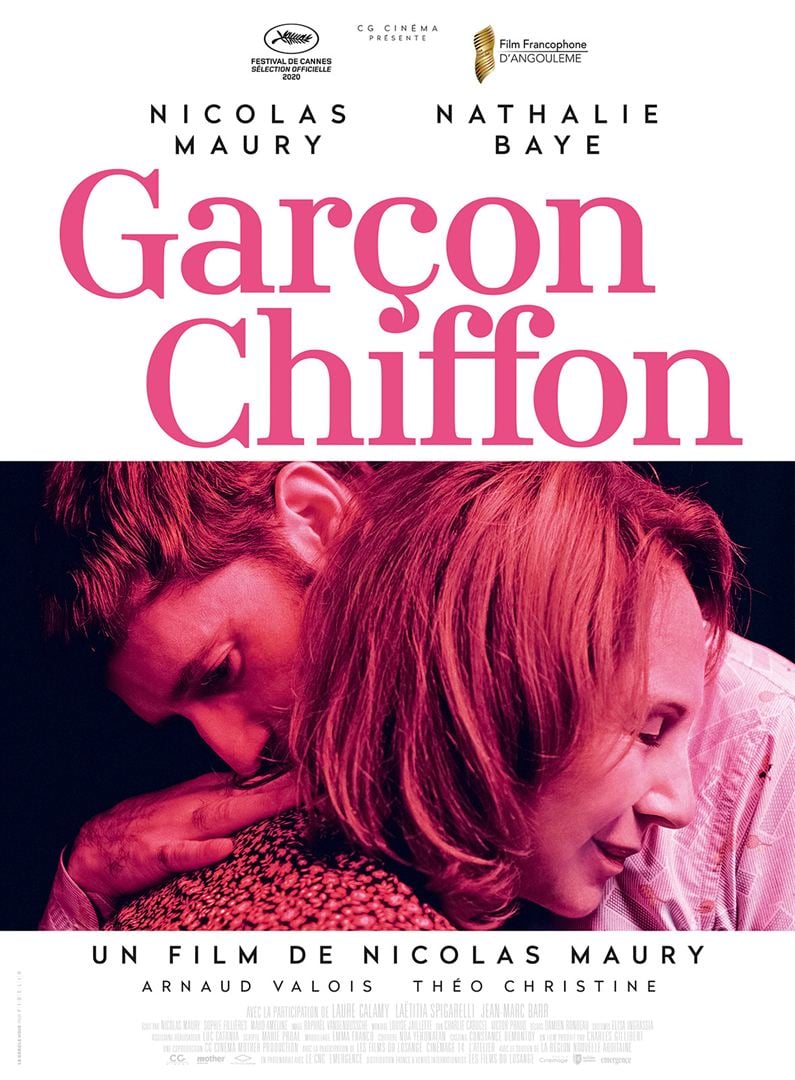

Christine (Catherine Frot) est une clocharde sans âge qui vit dans un local d’entretien de la Ville de Paris, coincé entre la Seine et les quais du RER C, à une encablure de Notre-Dame – dont la flèche, à l’époque du tournage n’avait pas encore brûlé. Un beau soir frappe à sa sorte Suli (Mahamadou Yaffa), un petit émigré malien qui ne parle pas un mot de français. L’enfant recherche sa mère sous le coup d’une mesure d’expulsion imminente. Rompant avec la solitude de son existence, Christine va l’aider dans sa quête. Tout va de travers dans la vie de Jérémie (Nicolas Maury) : son père vient de se suicider, son couple bat de l’aile, sa carrière ne décolle pas. Pour panser/penser ses plaies, Jérémie prend le train pour retrouver sa mère.

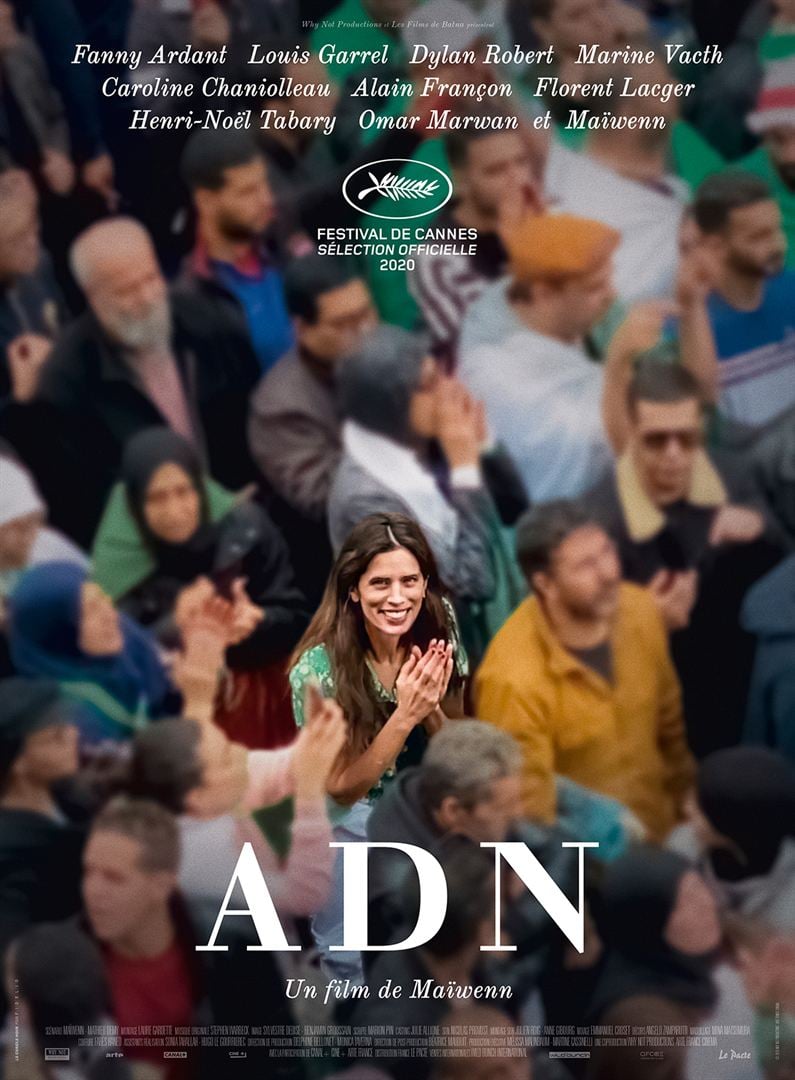

Tout va de travers dans la vie de Jérémie (Nicolas Maury) : son père vient de se suicider, son couple bat de l’aile, sa carrière ne décolle pas. Pour panser/penser ses plaies, Jérémie prend le train pour retrouver sa mère. Emir va mourir. Emir meurt. Cet Algérien, émigré en France a eu une vie bien remplie, du côté des immigrés et des plus faibles, et une descendance nombreuse. Toute sa famille l’entoure à l’heure de sa mort : ses deux filles (Fanny Ardant, Caroline Chanollieau), ses petits-enfants (Maïwenn, Marine Vacth toujours aussi parfaite, Dylan Robert qui n’a rien perdu de sa tchatche depuis Shéhérazade, Florent Lacger, Henri-Noël Tabary…). L’organisation de ses funérailles la voit se déchirer autour de choix futiles – le modèle du cercueil, le choix du capiton – qui cachent des fêlures plus profondes. La mort de son grand-père cause à Neige (Maïwenn) un profond traumatisme. Elle la pousse à partir à la découverte de ses racines algériennes.

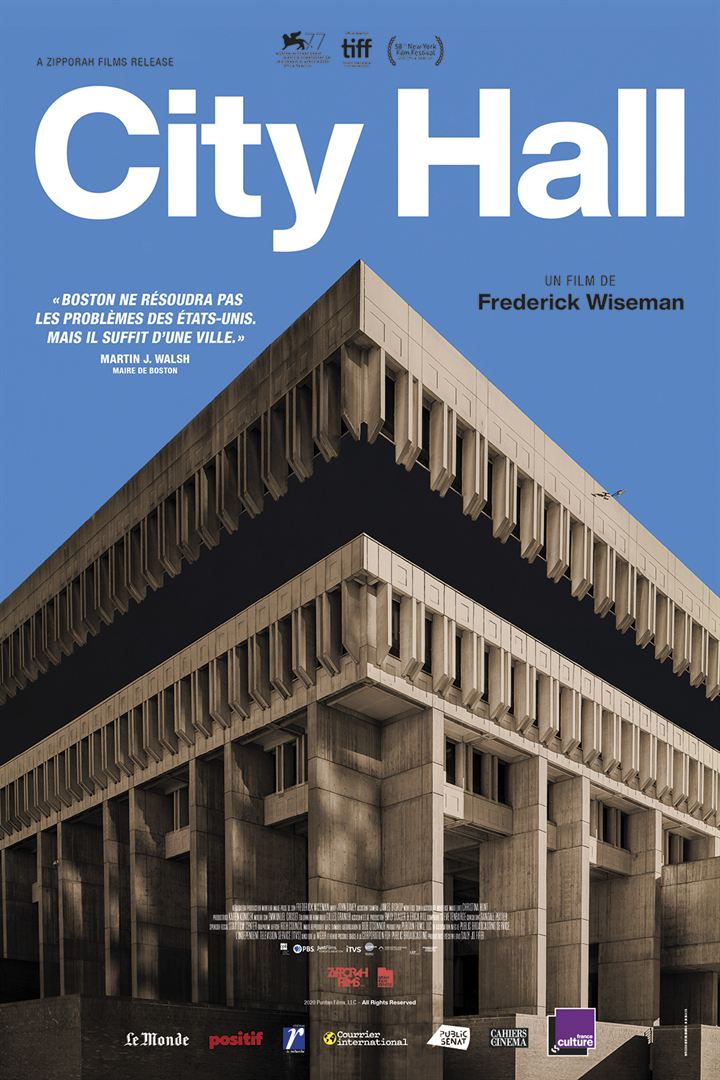

Emir va mourir. Emir meurt. Cet Algérien, émigré en France a eu une vie bien remplie, du côté des immigrés et des plus faibles, et une descendance nombreuse. Toute sa famille l’entoure à l’heure de sa mort : ses deux filles (Fanny Ardant, Caroline Chanollieau), ses petits-enfants (Maïwenn, Marine Vacth toujours aussi parfaite, Dylan Robert qui n’a rien perdu de sa tchatche depuis Shéhérazade, Florent Lacger, Henri-Noël Tabary…). L’organisation de ses funérailles la voit se déchirer autour de choix futiles – le modèle du cercueil, le choix du capiton – qui cachent des fêlures plus profondes. La mort de son grand-père cause à Neige (Maïwenn) un profond traumatisme. Elle la pousse à partir à la découverte de ses racines algériennes. Documentaire de 4h30, City Hall décrit au jour le jour le fonctionnement de la municipalité de Boston, dirigée par un maire démocrate.

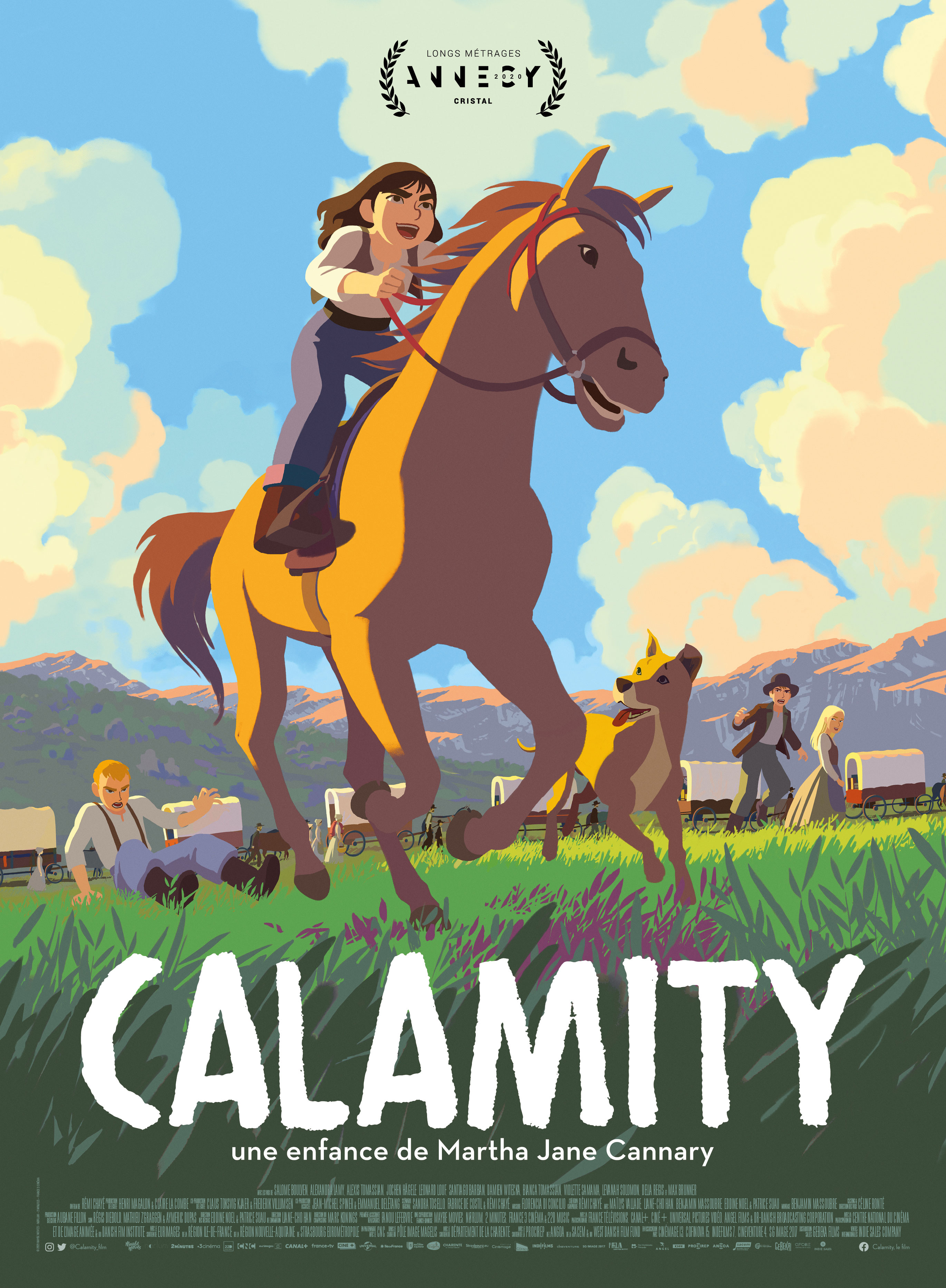

Documentaire de 4h30, City Hall décrit au jour le jour le fonctionnement de la municipalité de Boston, dirigée par un maire démocrate. En pleine conquête de l’Ouest, Martha Jane Cannary est une petite fille de dix ans comme tant d’autres qui avec son père, son petit frère et sa petite sœur, traverse dans une caravane de pionniers les plaines immenses du Midwest. Quand son père se blesse, la responsabilité de conduire le charriot incombe à la jeune Martha qui a appris en cachette à monter à cheval, à lancer le lasso et à porter des pantalons. Ses nombreuses enfreintes au règlement lui valent le surnom de « calamité » et l’hostilité de l’austère chef du convoi qui, lorsqu’un vol est commis, en prend prétexte pour mettre Martha aux arrêts.

En pleine conquête de l’Ouest, Martha Jane Cannary est une petite fille de dix ans comme tant d’autres qui avec son père, son petit frère et sa petite sœur, traverse dans une caravane de pionniers les plaines immenses du Midwest. Quand son père se blesse, la responsabilité de conduire le charriot incombe à la jeune Martha qui a appris en cachette à monter à cheval, à lancer le lasso et à porter des pantalons. Ses nombreuses enfreintes au règlement lui valent le surnom de « calamité » et l’hostilité de l’austère chef du convoi qui, lorsqu’un vol est commis, en prend prétexte pour mettre Martha aux arrêts.