Rubens Paiva, sa femme et ses cinq enfants coulent des jours heureux à Rio de Janeiro. Mais le Brésil est gouverné depuis 1964 par une dictature militaire et l’ancien député, revenu à la vie civile, est étroitement surveillé par la police, qui le suspecte de soutenir l’opposition en exil. Un matin, des hommes l’interpellent à son domicile. Commence pour son épouse, qui passe elle aussi douze jours dans les geôles de la police militaire, une longue attente traumatisante.

Rubens Paiva, sa femme et ses cinq enfants coulent des jours heureux à Rio de Janeiro. Mais le Brésil est gouverné depuis 1964 par une dictature militaire et l’ancien député, revenu à la vie civile, est étroitement surveillé par la police, qui le suspecte de soutenir l’opposition en exil. Un matin, des hommes l’interpellent à son domicile. Commence pour son épouse, qui passe elle aussi douze jours dans les geôles de la police militaire, une longue attente traumatisante.

Voici un film remarquable sur une famille brisée par la dictature militaire au Brésil (1964-1985). Les faits sont anciens ; mais la mémoire en reste vive. Le succès de ce film au Brésil où il a fait trois millions d’entrées, en témoigne. C’est qu’à la différence de l’Argentine et du Chili, les crimes commis par la dictature ont été amnistiés au Brésil et toutes les tentatives pour mettre en place une Commission Vérité par les gouvernements de gauche de Lula et de Dilma Rousseff ont échoué.

Né en 1956, Walter Salles est sans doute l’un des plus grands réalisateurs brésiliens contemporains. Il doit sa célébrité à Central do Brasil, lauréat de l’Ours d’or 1998 et du Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Fernanda Montenegro y tenait le rôle principal. L’actrice aujourd’hui nonagénaire fait une courte apparition dans l’épilogue de Je suis toujours là. Et c’est sa fille Fernanda Torres qui y joue le rôle de l’épouse de Rubens Paiva.

L’interprétation de Fernanda Torres vient de lui valoir le Golden Globe de la meilleure actrice. Elle décrochera peut-être le 2 mars – si cette date est maintenue – l’Oscar. Elle le mériterait amplement. Elle est en effet magistrale dans un rôle tout en nuances. Elle joue à la perfection ce rôle à fleur de peau : celui d’une épouse, rongée d’inquiétude après la disparation de son mari et celui d’une mère désormais seule responsable de l’éducation de ses cinq jeunes enfants et soucieuse avant tout de prendre sur elle un traumatisme dont elle ne veut pas les charger.

On ne peut que follement s’attacher à cette nombreuse fratrie, même s’il faut au spectateur un moment pour s’y reconnaître : l’aînée Vera, la frondeuse Eliana, la charmante Nalu, la timide Beatriz et Marcelo le seul garçon de ce bruyant gynécée. Le bonheur sans nuage de cette famille nombreuse, qui vit au bord de l’une des plus belles plages du monde, à une époque où l’avenue Atlantica se traversait nu-pieds et où on pouvait quitter sa maison sans un tour de clé, se heurte brutalement à la réalité violente de la dictature, aux arrestations arbitraires, aux disparitions inexpliquées.

On ne peut qu’être ému par ce film, par son rythme ample (il dure plus de deux heures), par la grandeur d’âme des personnages qu’il décrit. Tout nous y élève ; rien de mesquin ou de petit ne nous y rabaisse. Seul défaut peut-être : une fin à tiroirs avec deux postfaces en 1996 et en 2014 dont Walter Salles aurait pu faire l’économie.

Ana (Isabelle Carré) et Yves (François Damiens) sont les parents divorcés de Cécile, étudiante en cinéma, qui leur demande de témoigner dans le film de fin d’année qu’elle doit réaliser pour son école de cinéma. Ana est antiquaire dans le Roussillon ; Yves, écrivain frustré, est banquier à Paris. Face caméra ils racontent leur rencontre et le coup de foudre qu’ils ont ressenti l’un pour l’autre. Ces souvenirs émouvants les rapprochent…

Ana (Isabelle Carré) et Yves (François Damiens) sont les parents divorcés de Cécile, étudiante en cinéma, qui leur demande de témoigner dans le film de fin d’année qu’elle doit réaliser pour son école de cinéma. Ana est antiquaire dans le Roussillon ; Yves, écrivain frustré, est banquier à Paris. Face caméra ils racontent leur rencontre et le coup de foudre qu’ils ont ressenti l’un pour l’autre. Ces souvenirs émouvants les rapprochent… Travailleuse acharnée, perfectionniste obsessionnelle, Romy Mathis (Nicole Kidman) a su faire de l’entreprise qu’elle dirige un leader dans sa branche. Tout semble aller à merveille dans la vie de cette quinquagénaire entourée d’un mari aimant (Antonio Banderas) et de deux adolescentes épanouies. Mais Romy Mathis cache au plus profond d’elle une névrose qu’elle n’a jamais exprimée. La rencontre de Samuel (Harris Dickinson), un stagiaire recruté par son entreprise, lui donnera enfin l’occasion de s’en libérer.

Travailleuse acharnée, perfectionniste obsessionnelle, Romy Mathis (Nicole Kidman) a su faire de l’entreprise qu’elle dirige un leader dans sa branche. Tout semble aller à merveille dans la vie de cette quinquagénaire entourée d’un mari aimant (Antonio Banderas) et de deux adolescentes épanouies. Mais Romy Mathis cache au plus profond d’elle une névrose qu’elle n’a jamais exprimée. La rencontre de Samuel (Harris Dickinson), un stagiaire recruté par son entreprise, lui donnera enfin l’occasion de s’en libérer. À Hakodate, au nord du Japon, Takuya est un jeune garçon timide, affligé d’un bégaiement pénalisant. Pour s’intégrer, il pratique les sports populaires parmi les garçons de son âge : le base-ball l’été et le hockey sur glace l’hiver venu. C’est à la patinoire qu’il fait la connaissance de Sakura, une jeune patineuse talentueuse. Le coach de Sakura est un ancien champion international qui s’est installé sur l’île d’Hokkaïdo par amour pour son conjoint. Il a l’idée d’apparier Takuya et Sakura pour les faire participer aux épreuves de couple du prochain championnat national.

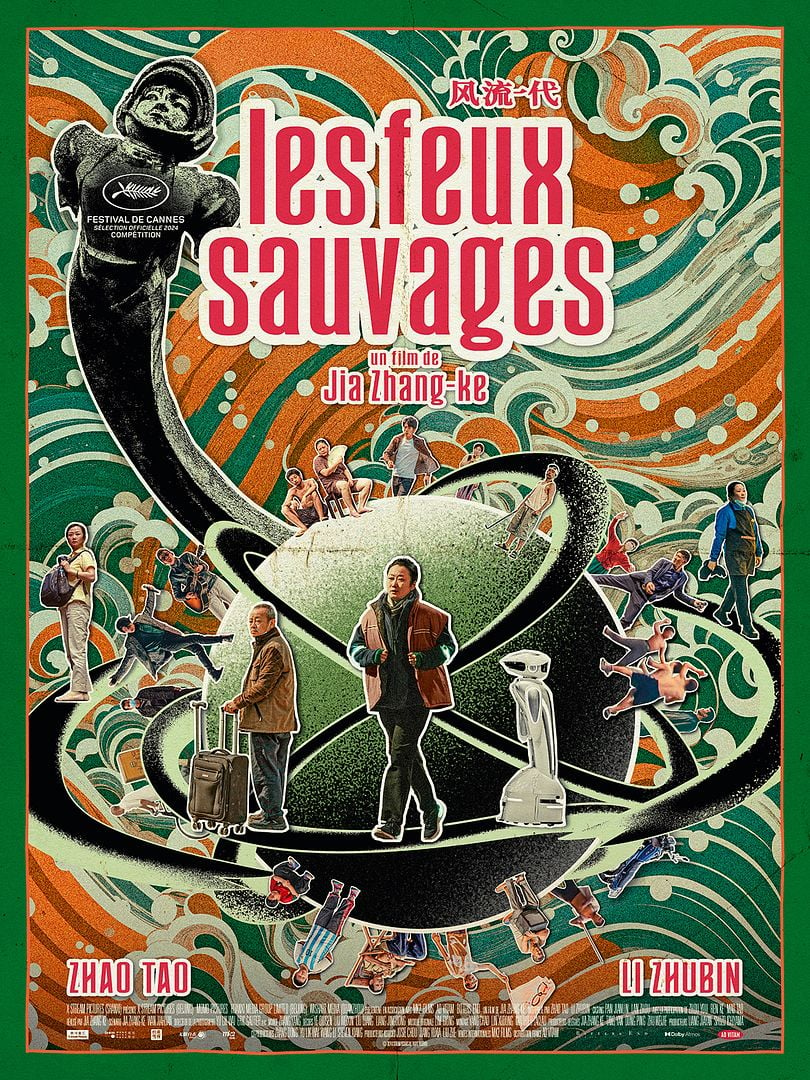

À Hakodate, au nord du Japon, Takuya est un jeune garçon timide, affligé d’un bégaiement pénalisant. Pour s’intégrer, il pratique les sports populaires parmi les garçons de son âge : le base-ball l’été et le hockey sur glace l’hiver venu. C’est à la patinoire qu’il fait la connaissance de Sakura, une jeune patineuse talentueuse. Le coach de Sakura est un ancien champion international qui s’est installé sur l’île d’Hokkaïdo par amour pour son conjoint. Il a l’idée d’apparier Takuya et Sakura pour les faire participer aux épreuves de couple du prochain championnat national. Un homme (Zhubin Li) quitte Datong, dans le nord de la Chine, au début des années 2000, pour le sud à la recherche d’une meilleure position. Il cesse de donner des nouvelles à sa compagne (Zhao Tao) qui part à sa recherche sur les rives du Yang Tse Kiang où va s’ériger l’immense barrage des Trois-Gorges qui engloutira de nombreux villages. Les années passent….

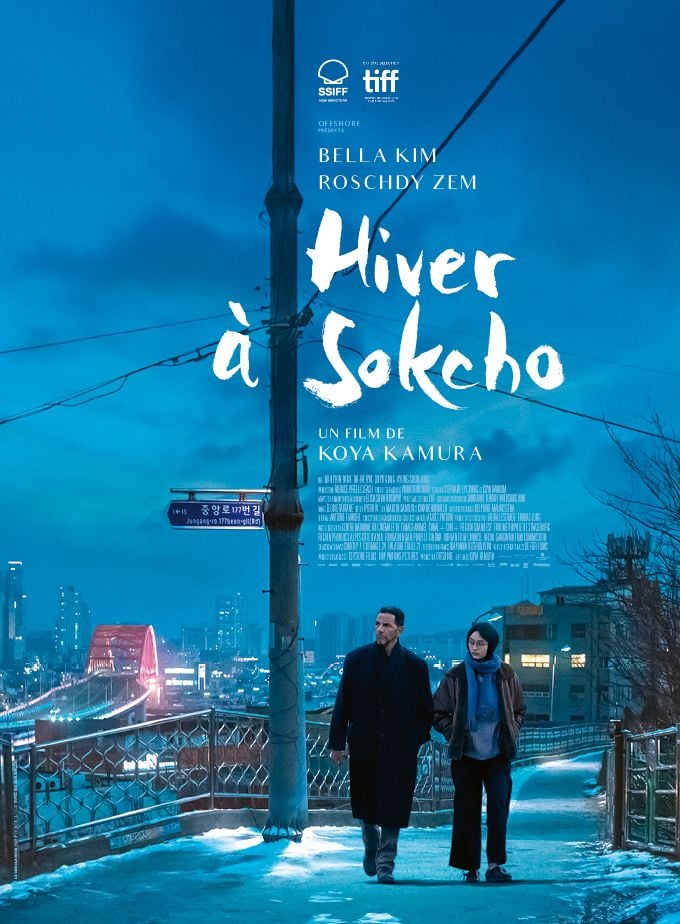

Un homme (Zhubin Li) quitte Datong, dans le nord de la Chine, au début des années 2000, pour le sud à la recherche d’une meilleure position. Il cesse de donner des nouvelles à sa compagne (Zhao Tao) qui part à sa recherche sur les rives du Yang Tse Kiang où va s’ériger l’immense barrage des Trois-Gorges qui engloutira de nombreux villages. Les années passent…. Soo-ha est une jeune métisse franco-coréenne, élevée seule par sa mère à Sokcho, un petit port sur la côte orientale de la Corée du sud. Après avoir bouclé des études de lettres, elle épaule le patron, veuf depuis peu, d’une modeste pension de famille. C’est là que débarque Yann Kerrand (Roschdy Zem), un dessinateur français en panne d’inspiration. À la demande du patron, Soo-ha va lui servir de guide.

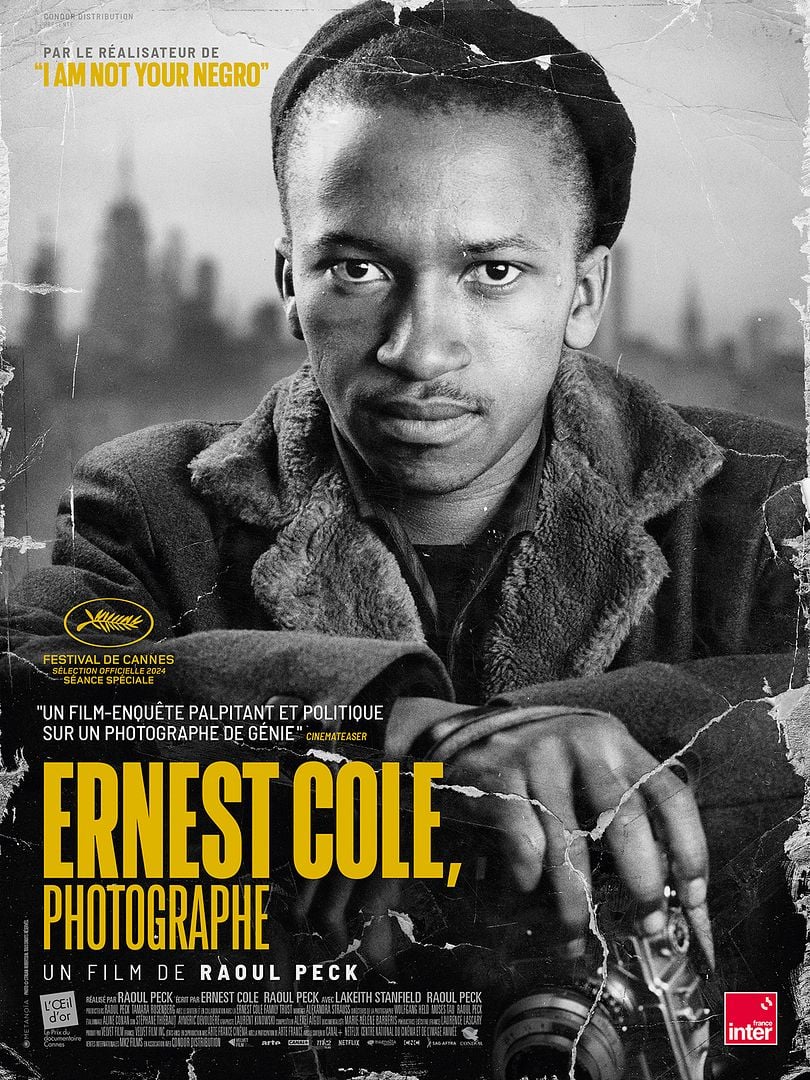

Soo-ha est une jeune métisse franco-coréenne, élevée seule par sa mère à Sokcho, un petit port sur la côte orientale de la Corée du sud. Après avoir bouclé des études de lettres, elle épaule le patron, veuf depuis peu, d’une modeste pension de famille. C’est là que débarque Yann Kerrand (Roschdy Zem), un dessinateur français en panne d’inspiration. À la demande du patron, Soo-ha va lui servir de guide. Issu d’une famille sud-africaine modeste, Ernest Cole (1940-1990) a documenté l’apartheid en Afrique du Sud avant de s’exiler aux Etats-Unis. C’est à New York que ce photographe naturaliste, héritier de Cartier-Bresson, publie en 1967 son unique album, parfois considéré comme l’un des plus marquants du XXe siècle : House of Bondage.

Issu d’une famille sud-africaine modeste, Ernest Cole (1940-1990) a documenté l’apartheid en Afrique du Sud avant de s’exiler aux Etats-Unis. C’est à New York que ce photographe naturaliste, héritier de Cartier-Bresson, publie en 1967 son unique album, parfois considéré comme l’un des plus marquants du XXe siècle : House of Bondage. En 2039, dans un futur dystopique, l’Etat a placé les citoyens sous une surveillance généralisée. La population bâillonnée vit dans la misère. Quelques activistes mènent des actions commando pour dénoncer cette dérive. Une militante, Julia Bombarth (Adèle Exarchopoulos), est arrêtée après la mort accidentelle d’un CRS. Elle est placée dans une prison virtuelle, Planète B, avec d’autres activistes. Une immigrée irakienne, Nour (Souheila Yacoub), dont le titre de séjour est sur le point d’expirer, trouve le moyen de s’introduire dans cet univers virtuel.

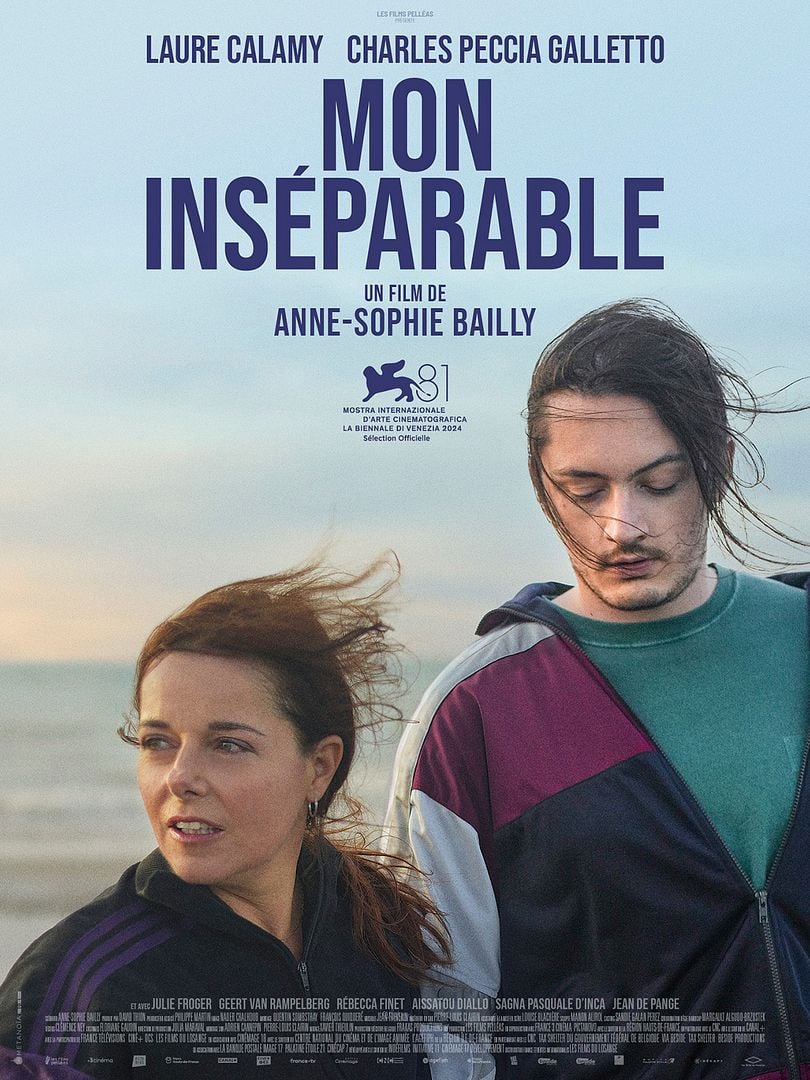

En 2039, dans un futur dystopique, l’Etat a placé les citoyens sous une surveillance généralisée. La population bâillonnée vit dans la misère. Quelques activistes mènent des actions commando pour dénoncer cette dérive. Une militante, Julia Bombarth (Adèle Exarchopoulos), est arrêtée après la mort accidentelle d’un CRS. Elle est placée dans une prison virtuelle, Planète B, avec d’autres activistes. Une immigrée irakienne, Nour (Souheila Yacoub), dont le titre de séjour est sur le point d’expirer, trouve le moyen de s’introduire dans cet univers virtuel. Mona (Laure Calamy) a tout sacrifié à l’éducation de son fils handicapé. Devenu adulte, employé dans une structure adaptée, Joël est tombé amoureux d’Océane, une jeune femme handicapée comme lui. Le couple entretient une liaison clandestine et attend bientôt un enfant. Sera-t-il capable de l’éduquer ? Quelle place aura Mona dans cette nouvelle vie ?

Mona (Laure Calamy) a tout sacrifié à l’éducation de son fils handicapé. Devenu adulte, employé dans une structure adaptée, Joël est tombé amoureux d’Océane, une jeune femme handicapée comme lui. Le couple entretient une liaison clandestine et attend bientôt un enfant. Sera-t-il capable de l’éduquer ? Quelle place aura Mona dans cette nouvelle vie ? Ingrid (Julianne Moore), écrivaine new yorkaise à succès, avait perdu le contact avec Martha (Tilda Swinton), journaliste de guerre, qu’elle retrouve mourante, en phase terminale d’un cancer de l’utérus. Elle accepte de l’accompagner dans ses derniers jours.

Ingrid (Julianne Moore), écrivaine new yorkaise à succès, avait perdu le contact avec Martha (Tilda Swinton), journaliste de guerre, qu’elle retrouve mourante, en phase terminale d’un cancer de l’utérus. Elle accepte de l’accompagner dans ses derniers jours.