Stella est une jeune femme insouciante qui rêve de chanter à Broadway avec la bande d’amis qui l’entourent. Mais, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale brisent la vie de cette jeune juive berlinoise. Arrêtée en 1943 par la Gestapo, elle est soumise à un terrible chantage : dénoncer ses amis ou bien être déportée avec ses parents à Auschwitz.

Stella est une jeune femme insouciante qui rêve de chanter à Broadway avec la bande d’amis qui l’entourent. Mais, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale brisent la vie de cette jeune juive berlinoise. Arrêtée en 1943 par la Gestapo, elle est soumise à un terrible chantage : dénoncer ses amis ou bien être déportée avec ses parents à Auschwitz.

Stella s’inspire d’une histoire vraie et méconnue. Pourtant, à bien y réfléchir, il était logique que, pour traquer les derniers Juifs qui se terraient en Allemagne, la Gestapo utilisât des Juifs préalablement retournés en leur faisant miroiter, pour eux et pour les leurs, un sauf-conduit inaccessible à leurs coreligionnaires.

Stella Goldschlag est à la fois victime et coupable : victime des Nazis qui la traquent, l’arrêtent, la torturent et lui soumettent ce marché diabolique et coupable d’avoir accepté ce pacte faustien et avoir troqué son salut et celui de ses parents contre la vie de plusieurs centaines sinon milliers de Juifs.

Un tel sujet aurait pu faire un film passionnant. Mais bizarrement, rien n’y fonctionne. Ce n’est pas la faute de Paula Beer (Frantz, Transit, Ours d’argent de la meilleure actrice en 2020 pour Ondine, Le Ciel rouge….) qui paie vaillamment de sa personne et porte le film sur ses – charmantes – épaules. Elle réussit à la perfection à rendre crédible son personnage, mélange de frivolité juvénile, de courage et d’aveuglement. Elle aurait pu facilement verser dans deux défauts symétriques : en faire une victime pathétique ou un monstre répugnant. Elle lui conserve au contraire une ambiguïté qui en fait l’humanité et qui pose au spectateur une question sacrément dérangeante : qu’aurions-nous fait à sa place ?

Mais cette interprétation impressionnante est hélas la seule qualité d’un film qui n’en compte guère d’autres. Sa reconstitution du Berlin des années 40 est trop appliquée, sa caméra trop épileptique, son scénario trop haché, qui aurait mieux convenu au tempo d’une mini-série qu’à celui d’un film, durât-il près de deux heures.

François Schaar (Daniel Auteuil) est un ténor du barreau propulsé au cœur de l’arène médiatique depuis qu’il assure la défense des parents de deux enfants assassinés par un pédophile. Alors que la pression s’accroît, un lourd secret familial, tu depuis presque trente ans, est sur le point d’être révélé.

François Schaar (Daniel Auteuil) est un ténor du barreau propulsé au cœur de l’arène médiatique depuis qu’il assure la défense des parents de deux enfants assassinés par un pédophile. Alors que la pression s’accroît, un lourd secret familial, tu depuis presque trente ans, est sur le point d’être révélé. Georgie (Lola Campbell), douze ans à peine, vient de perdre d’une longue maladie sa mère qui l’élevait seule. La gamine s’est inventé un oncle pour tromper la vigilance des services sociaux. Elle réussit parfaitement à se gérer seule avec l’argent qu’elle gagne en trafiquant des vélos volés. Mais un jour son père biologique(Harris Dickinson remarqué dans

Georgie (Lola Campbell), douze ans à peine, vient de perdre d’une longue maladie sa mère qui l’élevait seule. La gamine s’est inventé un oncle pour tromper la vigilance des services sociaux. Elle réussit parfaitement à se gérer seule avec l’argent qu’elle gagne en trafiquant des vélos volés. Mais un jour son père biologique(Harris Dickinson remarqué dans  À Londres à l’époque victorienne vit le docteur Godwin Baxter (Willem Dafoe). Le corps mutilé par les expériences pratiquées sur lui par son propre père, il mène à son tour des expériences monstrueuses sur des animaux comme sur des humains. Il a repêché dans la Tamise le corps d’une suicidée et l’a ramenée à la vie en lui greffant le cerveau du foetus encore en vie qu’elle portait. La jeune femme, baptisée Bella (Emma Stone) présente l’apparence d’une adulte formée mais a la maturité d’un nouveau-né. Le docteur Baxter s’adjoint un de ses élèves de la faculté de médecine, Max McCandles (Ramy Youssef) pour veiller sur le développement de la jeune ingénue. Mais, avide de découvrir le vaste monde, Bella trompe leur surveillance pour s’enfuir avec un coureur de jupons, Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo). Les voilà partis pour un long voyage.

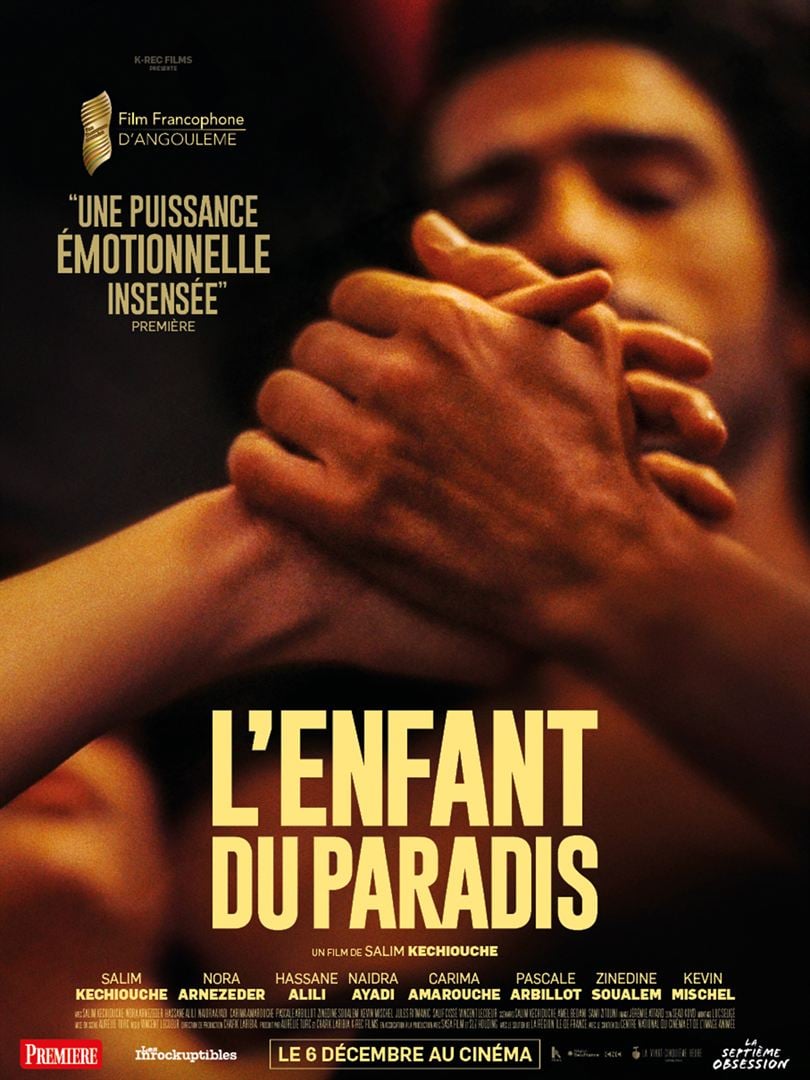

À Londres à l’époque victorienne vit le docteur Godwin Baxter (Willem Dafoe). Le corps mutilé par les expériences pratiquées sur lui par son propre père, il mène à son tour des expériences monstrueuses sur des animaux comme sur des humains. Il a repêché dans la Tamise le corps d’une suicidée et l’a ramenée à la vie en lui greffant le cerveau du foetus encore en vie qu’elle portait. La jeune femme, baptisée Bella (Emma Stone) présente l’apparence d’une adulte formée mais a la maturité d’un nouveau-né. Le docteur Baxter s’adjoint un de ses élèves de la faculté de médecine, Max McCandles (Ramy Youssef) pour veiller sur le développement de la jeune ingénue. Mais, avide de découvrir le vaste monde, Bella trompe leur surveillance pour s’enfuir avec un coureur de jupons, Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo). Les voilà partis pour un long voyage. La petite quarantaine, Yazid est un acteur qui a décroché quelques rôles avant de sombrer dans l’alcool et dans la drogue. Son couple s’y est fracassé. Mais Yazid est en train de remonter la pente, de renouer avec son fils désormais adolescent, de construire une relation stable avec Garance, une actrice comme lui, avant de retrouver la scène.

La petite quarantaine, Yazid est un acteur qui a décroché quelques rôles avant de sombrer dans l’alcool et dans la drogue. Son couple s’y est fracassé. Mais Yazid est en train de remonter la pente, de renouer avec son fils désormais adolescent, de construire une relation stable avec Garance, une actrice comme lui, avant de retrouver la scène. Oury Milshtein est inconnu du grand public. Il est pourtant une personnalité importante du cinéma français qui a produit depuis quarante ans plusieurs dizaines de films aux côtés d’Agnès Varda, de Jacques Doillon, d’Arnaud Desplechin ou d’Alex Lutz. Marié à la fille d’Enrico Macias, divorcé, remarié, il a eu de ces deux unions cinq enfants, avant de vivre quelques années avec Kate Barry, la fille de Jane Birkin dramatiquement disparue en 2013. Sa vie, qui pourrait ressembler à celle, joyeusement neurasthénique, de n’importe quel Juif ashkénaze français, a été marquée par un drame dont il est resté inconsolable.

Oury Milshtein est inconnu du grand public. Il est pourtant une personnalité importante du cinéma français qui a produit depuis quarante ans plusieurs dizaines de films aux côtés d’Agnès Varda, de Jacques Doillon, d’Arnaud Desplechin ou d’Alex Lutz. Marié à la fille d’Enrico Macias, divorcé, remarié, il a eu de ces deux unions cinq enfants, avant de vivre quelques années avec Kate Barry, la fille de Jane Birkin dramatiquement disparue en 2013. Sa vie, qui pourrait ressembler à celle, joyeusement neurasthénique, de n’importe quel Juif ashkénaze français, a été marquée par un drame dont il est resté inconsolable. Victor, la quarantaine, est professeur de lettres. Il quitte le lycée qui l’emploie pour une année sabbatique. Il découvre, sans guère s’en formaliser, que sa femme entretient une liaison avec un collègue de travail. Il ne se laisse pas démonter pour autant et part à bicyclette sur le chemin de Compostelle avec l’épouse de ce collègue. Mais il lui fausse bientôt compagnie pour musarder sur les bords de la Loire. Il y retrouve d’anciennes maîtresses et y fait de nouvelles rencontres.

Victor, la quarantaine, est professeur de lettres. Il quitte le lycée qui l’emploie pour une année sabbatique. Il découvre, sans guère s’en formaliser, que sa femme entretient une liaison avec un collègue de travail. Il ne se laisse pas démonter pour autant et part à bicyclette sur le chemin de Compostelle avec l’épouse de ce collègue. Mais il lui fausse bientôt compagnie pour musarder sur les bords de la Loire. Il y retrouve d’anciennes maîtresses et y fait de nouvelles rencontres. La papeterie industrielle de Chapelle Darblay, rachetée par un groupe finlandais pour y produire du papier recyclé, a fermé en 2019. Son propriétaire a licencié son personnel et décidé de vendre le site industriel. Trois représentants du personnel, deux ouvriers cégétistes et un cadre sans étiquette, refusent de baisser les bras et mettent tout en oeuvre pour sauver le site et ses emplois.

La papeterie industrielle de Chapelle Darblay, rachetée par un groupe finlandais pour y produire du papier recyclé, a fermé en 2019. Son propriétaire a licencié son personnel et décidé de vendre le site industriel. Trois représentants du personnel, deux ouvriers cégétistes et un cadre sans étiquette, refusent de baisser les bras et mettent tout en oeuvre pour sauver le site et ses emplois. Réalisateur chevronné, Simon (Denis Podalydès) tourne en province son nouveau film inspiré d’une histoire vraie. Il traite de la résistance d’une poignée d’ouvriers à la fermeture et à la délocalisation de leur usine en Pologne. Son producteur (Xavier Beauvois) a bouclé son plan de financement grâce à une tête d’affiche bankable (Jonathan Cohen) dont le narcissisme sur le plateau et les relations tendues qu’il entretient avec l’actrice principale (Souheila Yacoub) provoquent des étincelles. Mais il y a pire : le chantage des producteurs qui exigent de Simon qu’il modifie la fin de son scénario, trop pessimiste à leur goût.

Réalisateur chevronné, Simon (Denis Podalydès) tourne en province son nouveau film inspiré d’une histoire vraie. Il traite de la résistance d’une poignée d’ouvriers à la fermeture et à la délocalisation de leur usine en Pologne. Son producteur (Xavier Beauvois) a bouclé son plan de financement grâce à une tête d’affiche bankable (Jonathan Cohen) dont le narcissisme sur le plateau et les relations tendues qu’il entretient avec l’actrice principale (Souheila Yacoub) provoquent des étincelles. Mais il y a pire : le chantage des producteurs qui exigent de Simon qu’il modifie la fin de son scénario, trop pessimiste à leur goût. En 1492, trois marins profitent d’une escale aux Canaries de la flotte conduite par Christophe Colomb vers les Indes pour fausser compagnie à l’équipage. Au même moment, en Galice, dans le nord de l’Espagne, une femme tente de sauver sa sœur plongée dans le coma après une tentative de suicide.

En 1492, trois marins profitent d’une escale aux Canaries de la flotte conduite par Christophe Colomb vers les Indes pour fausser compagnie à l’équipage. Au même moment, en Galice, dans le nord de l’Espagne, une femme tente de sauver sa sœur plongée dans le coma après une tentative de suicide.