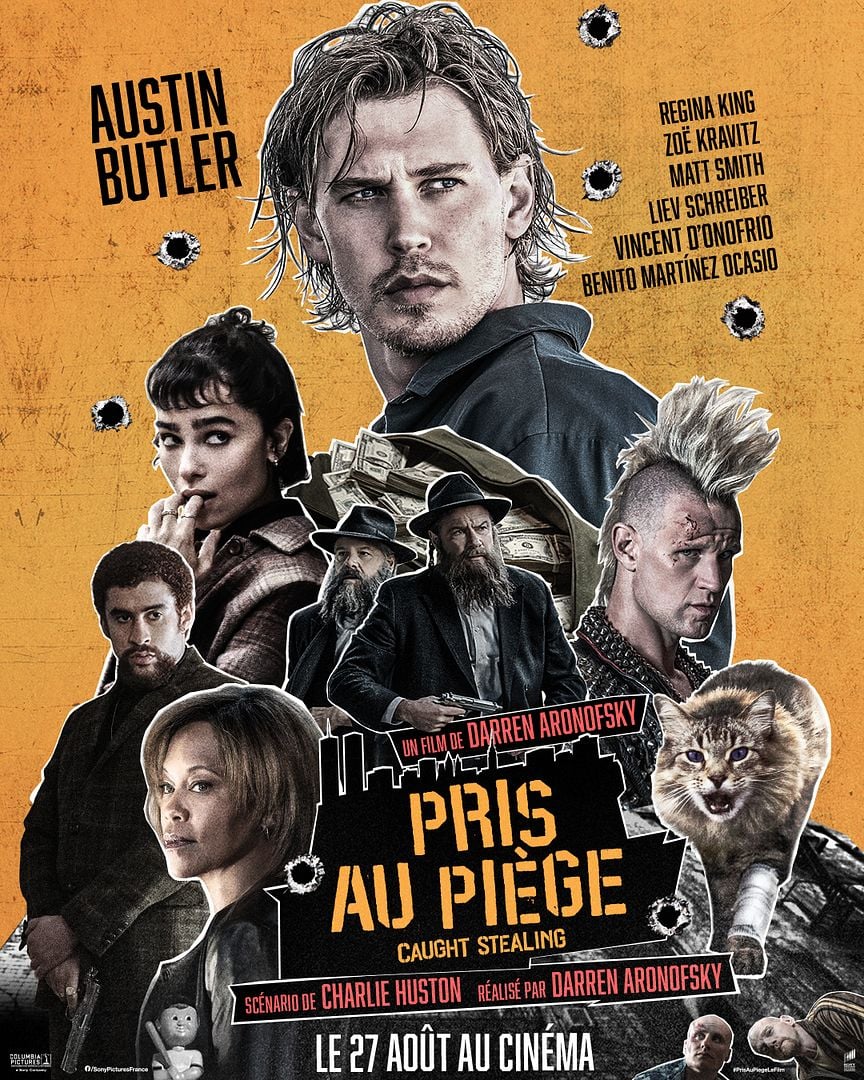

Ancien jeune espoir du baseball dont la carrière fut stoppée net par un accident de voiture, Hank Thompson (Austin Butler) vit désormais à New York. Il y mène une vie tranquille entre le bar qui l’emploie dans le Lower East Side son job de barman et sa petite amie (Zoe Kravitz) jusqu’au jour où son voisin de palier, un punk à chat, part pour Londres et que la mafia russe, deux tueurs loubavitchs et une flic louche se mettent à lui tourner autour à la recherche d’une clé qu’il n’a pas.

Darren Aronofsky est sans doute l’un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération. Je me souviens l’avoir découvert avec π à la fin des années 90 et surtout de la claque reçue devant Requiem for a Dream – dont j’ai écouté la bande originale en boucle pendant des années. je me souviens de The Fountain, de The Wrestler avec Mickey Rourke et de Black Swan avec Natalie Portman. Si Mother! était carrément raté, The Whale avec l’interprétation bluffante de Brendan Fraser était inoubliable.

Dans une telle filmographie qui est tout sauf tiède, Pris au piège a des airs de film mineur, de pas de côté. Une autre façon, moins amène, de le dire est qu’il ne faut pas se fier à la réputation de son réalisateur. Pris au piège en effet ressemble à des films qu’on a déjà vus, sympathiques, rythmés, pétaradants, délicieusement amoraux, tournés par Guy Ritchie (pour les scènes d’action), par Tarantino (pour ses tueurs sympathiques) ou par Danny Boyle (pour les séquences trash sous substance).

On passe un agréable moment, sans regarder sa montre. On serait vraiment bégueule de nier le plaisir qu’on y prend à débrancher ses neurones et à reluquer Austin Butler (Elvis, The Bikeriders) et Zoe Kravitz aussi agréables à regarder torses nus l’un que l’autre. Mais, il est à craindre que sitôt vu ce film soit sitôt oublié. L’utilité d’y adjoindre deux suites comme annoncé par ses producteurs ne saute pas aux yeux.

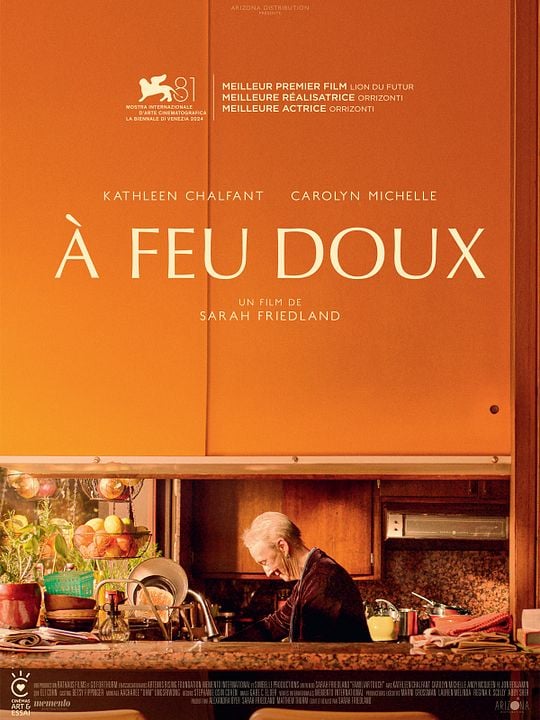

Ruth Goldman est une octogénaire encore ingambe qui, après avoir toute sa vie travaillé en cuisine, aime encore mitonner de savoureux repas. Mais, souffrant d’Alzheimer, elle doit quitter son domicile pour aller finir ses jours dans une luxueuse maison de retraite.

Ruth Goldman est une octogénaire encore ingambe qui, après avoir toute sa vie travaillé en cuisine, aime encore mitonner de savoureux repas. Mais, souffrant d’Alzheimer, elle doit quitter son domicile pour aller finir ses jours dans une luxueuse maison de retraite.

:quality(50)/2025/08/11/valeur-sentimentale-affiche-6899a1438fb86438448998.jpg)