Le 20 janvier 1942 se réunissent à Berlin, dans la villa Marlier, sur les bords du Wannsee, quinze hauts dignitaires du Reich, civils et militaires, sous la présidence de Reinhardt Heydrich, le chef de l’Office central de la sûreté du Reich. Les participants, convoqués par le maréchal Göring, se répartissent en trois groupes : des civils représentant les principaux ministères (Chancellerie du Reich, Intérieur, Justice, Affaires étrangères…), des autorités d’Ocupation en Pologne et en URSS, des chefs de la SS. L’objet de la réunion : la mise en oeuvre de la Solution finale, un euphémisme pour désigner l’extermination des onze millions de Juifs d’Europe.

Le 20 janvier 1942 se réunissent à Berlin, dans la villa Marlier, sur les bords du Wannsee, quinze hauts dignitaires du Reich, civils et militaires, sous la présidence de Reinhardt Heydrich, le chef de l’Office central de la sûreté du Reich. Les participants, convoqués par le maréchal Göring, se répartissent en trois groupes : des civils représentant les principaux ministères (Chancellerie du Reich, Intérieur, Justice, Affaires étrangères…), des autorités d’Ocupation en Pologne et en URSS, des chefs de la SS. L’objet de la réunion : la mise en oeuvre de la Solution finale, un euphémisme pour désigner l’extermination des onze millions de Juifs d’Europe.

La Conférence de Wannsee est bien connue. C’est le moment, répète-t-on, où la Solution finale a été décidée. Ce n’est pas tout à fait exact. Le principe même de la Solution finale avait été acté depuis longtemps par Hitler, Himmler et Göring, unis dans la haine du Juif et la conviction que seule son extermination permettrait de résoudre la soi-disant Question juive. C’est sa mise en oeuvre concrète qui sera discutée et approuvée lors de la conférence de Wannsee.

Filmer une réunion de hauts fonctionnaires n’a rien de cinématographique. Mais le film de Matti Geschonneck relève le défi et fait le pari d’une totale sobriété : unité de temps, unité de lieu, absence de musique, respect absolu du texte du procès-verbal dressé par Adolf Eichmann, un des subordonnés de Heydrich et chef du bureau des Affaires juives à la Gestapo.

On pourrait se croire à une réunion interministérielle de hauts fonctionnaires à Matignon si ce n’étaient les uniformes rutilants des officiers SS et l’objet monstrueux de leur discussion. Car, bien entendu, personne autour de la table ne remet en cause l’antismétisme qui inspire l’idéologie nazie ni la décision d’exterminer des millions d’individus. La mémoire populaire a retenu que la décision avait été euphémisée, que des périphrases avaient été utilisées pour désigner des actes barbares et indicibles. Ce n’est qu’à moitié exact selon les historiens qui, se basant sur les témoignages des accusés de Nuremberg et d’Eichmann à Jérusalem, soulignent que le procès-verbal dressé par Eichmann n’avait pas repris mot pour mot les expressions de chacun.

Tout est dit et tout est dit clairement autour de la table : la politique d’émigration forcée des Juifs d’Allemagne et d’Autriche, les exécutions par balles menées par les Einsatzgruppen sur le front de l’Est, les ghettos surpeuplés de Pologne où les Juifs meurent de faim – une situation désastreuse selon le Gouvernement général (l’autorité nazie en Pologne) qui exige de Berlin, pour des raisons humanitaires, que ces ghettos soient vidés le plus vite possible et ses habitants exécutés afin de ne pas prolonger leur martyre – le Zyklon B et les premières chambres à gaz testées à Chelmno et les projets d’en construire à grande échelle à Auschwitz, à Treblinka, à Belzec, à Sobibor….

Puisque tout le monde autour de la table partage les mêmes valeurs – si on ose dire – et les mêmes objectifs, puisque de toute façon la décision a été prise en amont par les plus hautes autorités du Reich et qu’il serait inenvisageable de la remettre en cause, la conférence ne donne pas lieu à des débats entre les partisans et les opposants de la Solution finale qu’un scénariste hollywoodien aurait adoré voir se déchirer dans un combat épique entre le Bien et le Mal. Beaucoup plus trivialement, l’objet de la réunion, son but explicite, est pour son président, l’Obergruppenführer Heydrich, d’asseoir l’emprise de la SS sur toute l’entreprise. Et il y arrive de main de maître, avec le soutien de ses collègues et des autorités d’occupation.

S’il rencontre une timide résistance, c’est de la part du représentant de la Chancellerie, un ancien combattant durant la Première Guerre mondiale, qui exprime de la pitié, non pas tant pour les victimes juives, mais pour les soldats allemands affectés à leur surveillance et à leur exécution. Une autre résistance vient d’un juriste du ministère de l’Intérieur qui, se fondant sur les lois de Nuremberg, s’oppose à la déportation des sang-mêlés et des couples mixtes. Bien dérisoire vertu de la règle de droit et du respect qu’elle inspire encore chez quelques juristes formalistes !

La Conférence est un film terriblement austère. Sa fidélité aux faits lui interdit tout rebondissement, toute dramatisation. Il ne peut être que ce qu’il est : la retranscription d’une « banale » (le terme fera florès sous la plume de Hannah Arendt) réunion administrative. Mais c’est cette banalité même et cette absence apparente de tension qui glacent le sang.

La bande-annonce

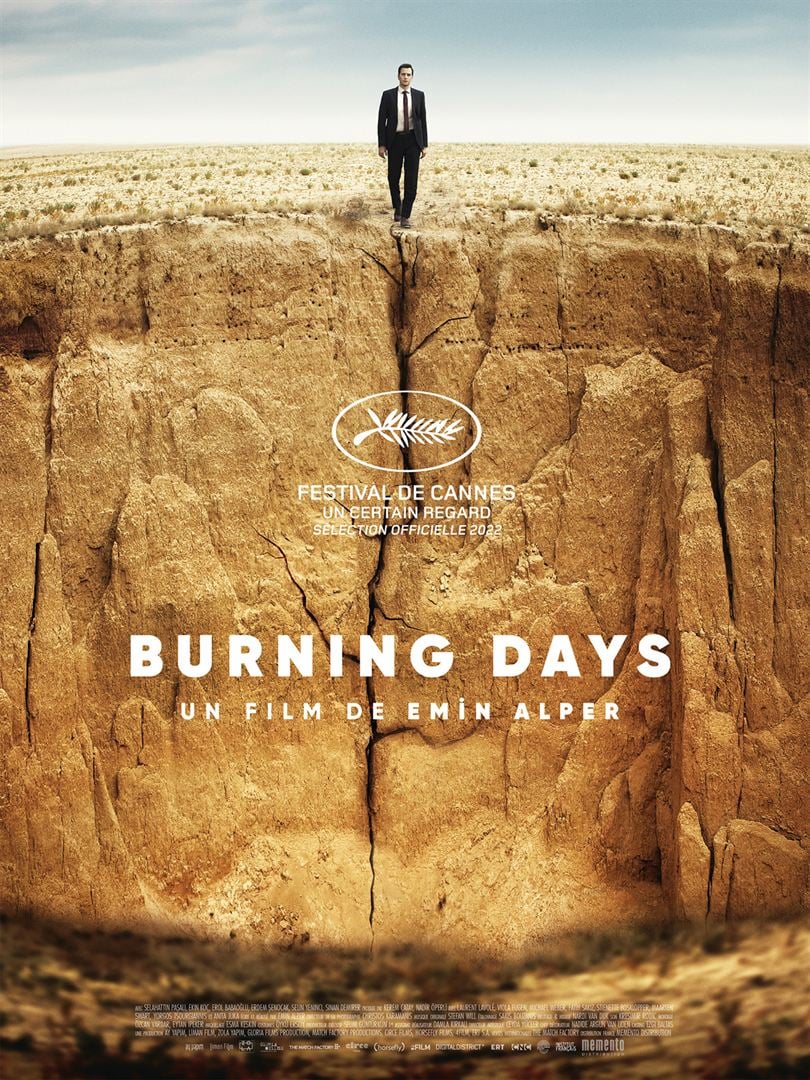

Emre, un jeune procureur, est nommé dans un petit bourg au fin fond de l’Anatolie. Les élections municipales s’y préparent alors que la canicule et la pénurie d’eau y échauffent les esprits. Invité à dîner chez le fils du maire, Emre, assommé par l’alcool et peut-être drogué, sombre dans l’hébétude. Au matin, il apprend que la jeune gitane qu’il a croisée à ce dîner a été violée.

Emre, un jeune procureur, est nommé dans un petit bourg au fin fond de l’Anatolie. Les élections municipales s’y préparent alors que la canicule et la pénurie d’eau y échauffent les esprits. Invité à dîner chez le fils du maire, Emre, assommé par l’alcool et peut-être drogué, sombre dans l’hébétude. Au matin, il apprend que la jeune gitane qu’il a croisée à ce dîner a été violée.

À cause de la mort de sa mère dans un accident de moto et de l’aggravation inexorable de l’état de santé de son père (Benoît Poelvoorde), malade d’une sclérose en plaques, Lucie (Justine Lacroix), quinze ans, se voit privée de son adolescence. Son père n’en étant plus capable, elle doit gérer les tâches quotidiennes, la cuisine, le ménage, son pilulier, avant de courir au collège. D’autant qu’une menace plane sur elle : être placée par les services sociaux.

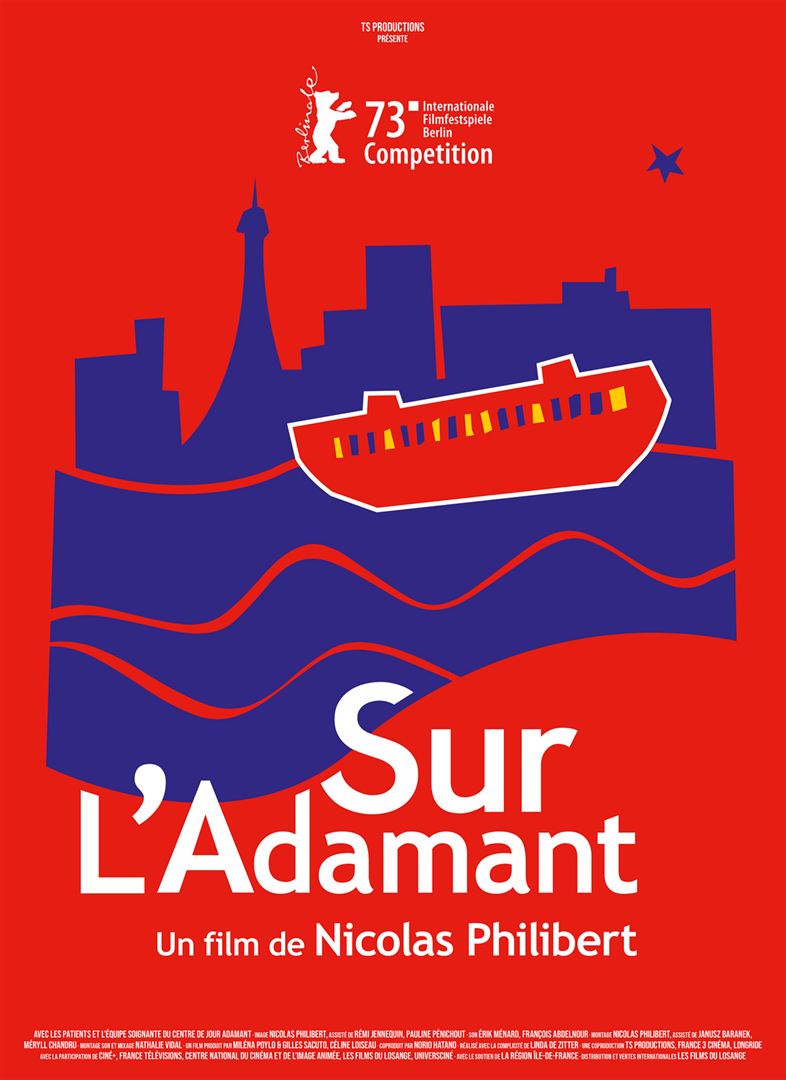

À cause de la mort de sa mère dans un accident de moto et de l’aggravation inexorable de l’état de santé de son père (Benoît Poelvoorde), malade d’une sclérose en plaques, Lucie (Justine Lacroix), quinze ans, se voit privée de son adolescence. Son père n’en étant plus capable, elle doit gérer les tâches quotidiennes, la cuisine, le ménage, son pilulier, avant de courir au collège. D’autant qu’une menace plane sur elle : être placée par les services sociaux. L’Adamant est une péniche amarrée en bord de Seine, dans le douzième arrondissement, au pied du quai de la Rapée, qui accueille depuis 2010 des malades souffrant de troubles psychiques. Nicolas Philibert, sans doute le plus grand documentariste français, devenu célèbre grâce à Être et avoir (2002), y a posé sa caméra pendant sept mois à la rencontre des patients. Son intérêt pour la psychothérapie institutionnelle – qui met l’accent sur la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés – n’est pas nouveau. Il avait consacré un précédent documentaire à la clinique de La Borde en 1995 et aux méthodes novatrices du Dr Oury.

L’Adamant est une péniche amarrée en bord de Seine, dans le douzième arrondissement, au pied du quai de la Rapée, qui accueille depuis 2010 des malades souffrant de troubles psychiques. Nicolas Philibert, sans doute le plus grand documentariste français, devenu célèbre grâce à Être et avoir (2002), y a posé sa caméra pendant sept mois à la rencontre des patients. Son intérêt pour la psychothérapie institutionnelle – qui met l’accent sur la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés – n’est pas nouveau. Il avait consacré un précédent documentaire à la clinique de La Borde en 1995 et aux méthodes novatrices du Dr Oury. Dog (Anthony Bajon) et Mirales (Raphaël Quénard) sont inséparables depuis la sixième. Mais tout se dérègle entre eux à l’arrivée d’Elsa (Galatea Bellugi).

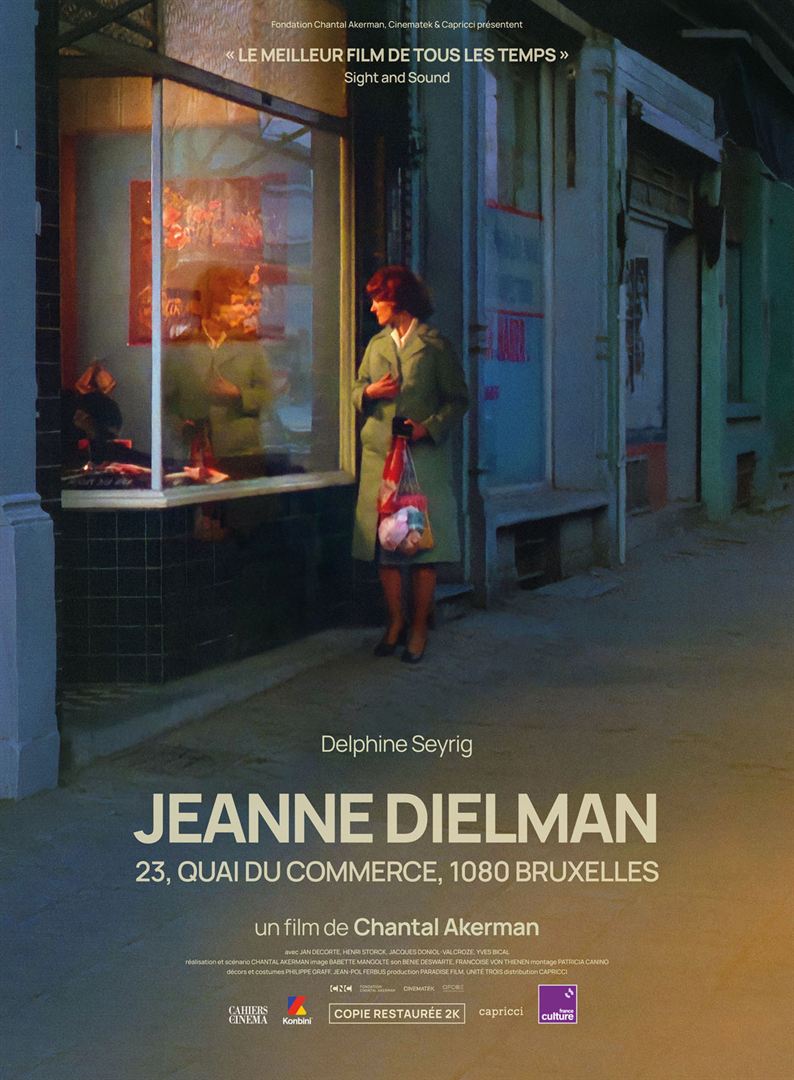

Dog (Anthony Bajon) et Mirales (Raphaël Quénard) sont inséparables depuis la sixième. Mais tout se dérègle entre eux à l’arrivée d’Elsa (Galatea Bellugi). Jeanne Dielman a été élu l’an passé par la prestigieuse revue professionnelle Sight & Sound meilleur film de tous les temps, juste devant Vertigo et Citizen Kane. Auréolé de ce prestigieux trophée, il ressort dans quelques salles d’art et d’essai et y attire un public nombreux, de cinéphiles et de curieux masochistes. C’est que le film est précédé d’une pesante réputation : il dure 3h21 et dissèque la morne répétition des gestes quotidiens d’une jeune veuve sans histoires qui vit seule avec son fils, dans un appartement bourgeois de Bruxelles.

Jeanne Dielman a été élu l’an passé par la prestigieuse revue professionnelle Sight & Sound meilleur film de tous les temps, juste devant Vertigo et Citizen Kane. Auréolé de ce prestigieux trophée, il ressort dans quelques salles d’art et d’essai et y attire un public nombreux, de cinéphiles et de curieux masochistes. C’est que le film est précédé d’une pesante réputation : il dure 3h21 et dissèque la morne répétition des gestes quotidiens d’une jeune veuve sans histoires qui vit seule avec son fils, dans un appartement bourgeois de Bruxelles. Plus de dix mille films muets furent tournés en Italie entre 1896 et 1930. Les négatifs, conservés à l’Institut cinématographique italien, furent emportés à Berlin en 1943 et détruits pendant la libération de l’Allemagne. C’est au prix d’un patient travail d’investigation, dans les cinémathèques du monde entier et dans les collections privées, que deux documentaristes français, Céline Gailleurd et Olivier Bohler – elle a consacré sa thèse aux survivances de la peinture du XIXe siècle dans le cinéma italien des années 1910 et vient de diriger en 2022 un ouvrage collectif sur le cinéma muet italien et il enseigne le cinéma à l’Université d’Aix-Marseille – ont rassemblé ce corpus unique.

Plus de dix mille films muets furent tournés en Italie entre 1896 et 1930. Les négatifs, conservés à l’Institut cinématographique italien, furent emportés à Berlin en 1943 et détruits pendant la libération de l’Allemagne. C’est au prix d’un patient travail d’investigation, dans les cinémathèques du monde entier et dans les collections privées, que deux documentaristes français, Céline Gailleurd et Olivier Bohler – elle a consacré sa thèse aux survivances de la peinture du XIXe siècle dans le cinéma italien des années 1910 et vient de diriger en 2022 un ouvrage collectif sur le cinéma muet italien et il enseigne le cinéma à l’Université d’Aix-Marseille – ont rassemblé ce corpus unique. Le 20 janvier 1942 se réunissent à Berlin, dans la villa Marlier, sur les bords du Wannsee, quinze hauts dignitaires du Reich, civils et militaires, sous la présidence de Reinhardt Heydrich, le chef de l’Office central de la sûreté du Reich. Les participants, convoqués par le maréchal Göring, se répartissent en trois groupes : des civils représentant les principaux ministères (Chancellerie du Reich, Intérieur, Justice, Affaires étrangères…), des autorités d’Ocupation en Pologne et en URSS, des chefs de la SS. L’objet de la réunion : la mise en oeuvre de la Solution finale, un euphémisme pour désigner l’extermination des onze millions de Juifs d’Europe.

Le 20 janvier 1942 se réunissent à Berlin, dans la villa Marlier, sur les bords du Wannsee, quinze hauts dignitaires du Reich, civils et militaires, sous la présidence de Reinhardt Heydrich, le chef de l’Office central de la sûreté du Reich. Les participants, convoqués par le maréchal Göring, se répartissent en trois groupes : des civils représentant les principaux ministères (Chancellerie du Reich, Intérieur, Justice, Affaires étrangères…), des autorités d’Ocupation en Pologne et en URSS, des chefs de la SS. L’objet de la réunion : la mise en oeuvre de la Solution finale, un euphémisme pour désigner l’extermination des onze millions de Juifs d’Europe. Le réalisateur italien Matteo Tortone est allé filmer les mineurs de la Rinconada, dans les Andes péruviennes. Son film se situe à la frontière du documentaire et de la fiction. Il raconte l’histoire d’un jeune Liménien qui, lorsque le triporteur qui lui servait de taxi tombe en panne, décide de quitter la capitale péruvienne, sa femme et sa fille, pour aller s’employer dans la mine la plus haute du monde.

Le réalisateur italien Matteo Tortone est allé filmer les mineurs de la Rinconada, dans les Andes péruviennes. Son film se situe à la frontière du documentaire et de la fiction. Il raconte l’histoire d’un jeune Liménien qui, lorsque le triporteur qui lui servait de taxi tombe en panne, décide de quitter la capitale péruvienne, sa femme et sa fille, pour aller s’employer dans la mine la plus haute du monde. Agent du NKVD, la police politique stalinienne, qui pratique couramment la torture sur les opposants du régime, le capitaine Volkonogov (Yuriy Borrsov déjà vu dans

Agent du NKVD, la police politique stalinienne, qui pratique couramment la torture sur les opposants du régime, le capitaine Volkonogov (Yuriy Borrsov déjà vu dans  Dans l’Irlande du début des 80ies, Cait est une enfant d’une dizaine d’années timide et effacée, raillée par ses camarades de classe, délaissée au milieu d’une nombreuse fratrie par un père alcoolique et par une mère noyée sous les tâches domestiques. Un été, alors que sa mère est sur le point d’accoucher d’un nouveau bébé, elle est confiée à un couple de parents éloignés, à l’autre bout de l’Irlande. Une fois absorbé le choc du dépaysement, elle y découvre une vie plus confortable, plus douce et un foyer aimant qui cache néanmoins un lourd secret.

Dans l’Irlande du début des 80ies, Cait est une enfant d’une dizaine d’années timide et effacée, raillée par ses camarades de classe, délaissée au milieu d’une nombreuse fratrie par un père alcoolique et par une mère noyée sous les tâches domestiques. Un été, alors que sa mère est sur le point d’accoucher d’un nouveau bébé, elle est confiée à un couple de parents éloignés, à l’autre bout de l’Irlande. Une fois absorbé le choc du dépaysement, elle y découvre une vie plus confortable, plus douce et un foyer aimant qui cache néanmoins un lourd secret.