Je n’avais jamais entendu parler de Sparks avant Annette et de voir Russell Mael, le chanteur du groupe, recevoir, en lieu et place de Leos Carax, le prix de la mise en scène du festival de Cannes.

Je n’avais jamais entendu parler de Sparks avant Annette et de voir Russell Mael, le chanteur du groupe, recevoir, en lieu et place de Leos Carax, le prix de la mise en scène du festival de Cannes.

Pourtant les deux frères Mael, Russell, le chanteur, chouchou de ces dames, et Ron, le claviériste moustachu pince-sans-rire, se produisent depuis près de cinquante ans. Inoxydables, ils ont traversé toutes les époques, du rock à la pop en passant par la new wave et l’electro (le style de leur single le plus connu When I’m with you sorti en 1980). S’ils n’ont jamais atteint la célébrité des Beatles ou des Stones, ils ont durablement influencé beaucoup de chanteurs contemporains (d’où le sous-titre qu’on lit au pied de l’affiche : « Le Groupe préféré de votre groupe préféré »).

Edgar Wright, réalisateur britannique éclectique (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby Driver) et fan de la première heure, leur consacre ce long documentaire. Il y raconte méticuleusement leur vie, commentant chaque album, l’un après l’autre. L’énumération est longue : Sparks en a sorti vingt-cinq. Et l’académisme de la mise en scène, alternant des images d’archives (au nombre desquelles on découvre avec surprise certaines de la télévision française) ne rend pas honneur à l’originalité de la musique de ce groupe à nul autre pareil. Au bout de deux heures quinze, une durée anormalement obèse pour un documentaire de ce style, l’ennui guette. Mais la curiosité qu’inspire ce duo bizarre maintient néanmoins l’intérêt.

On ne peut en effet s’empêcher de le trouver sympathique. C’est leur ténacité qui suscite le plus l’admiration. À la différence de tant de groupes qui ont atteint la gloire avant de sombrer dans l’oubli, de se déchirer et de se séparer, les deux frères Mael, réunis par on-ne-sait-quel lien ombilical, sont restés fidèles à eux mêmes et l’un à l’autre. Loin de reproduire sans cesse les mêmes formules, ils n’ont eu de cesse de se réinventer, au risque souvent de déboussoler leurs fans. Telles deux marionnettes du Muppet Show, on les voit avec émotion, à soixante-dix ans bien sonnés, continuer à travailler inlassablement chaque jour dans leur villa californienne, assis l’un à côté de l’autre, Ron devant son clavier, Russell devant son ordinateur.

The Sparks Brothers ne nous dit rien de leurs vies privées. On ne saura pas dans quelle famille ils ont grandi, avec quelles femmes ils ont vécu (car Ron et Russell sont hétérosexuels contrairement à l’image qu’ils donnent volontiers). Cette occultation frustre le spectateur en mal de transparence, qui aurait aimé connaître tous les petits ragots de leurs vies. Mais elle participe aussi d’un projet et d’une éthique : conserver une part de mystère.

Le commandant Samad Majidi (Payman Maadi, l’acteur fétiche des premiers films de Ashgar Farhadi), dirige une unité de la brigade des stupéfiants de Téhéran. Il n’a qu’une obsession : coincer Nasser Khakzad (Navid Mohammadzadeh), un caïd de la drogue. Pour y parvenir, il ordonne le ratissage des bas-fonds de Téhéran où croupit une foule hagarde de toxicos. Il espère remonter une filière en arrêtant et en harcelant des intermédiaires : revendeurs, mules, dealers….

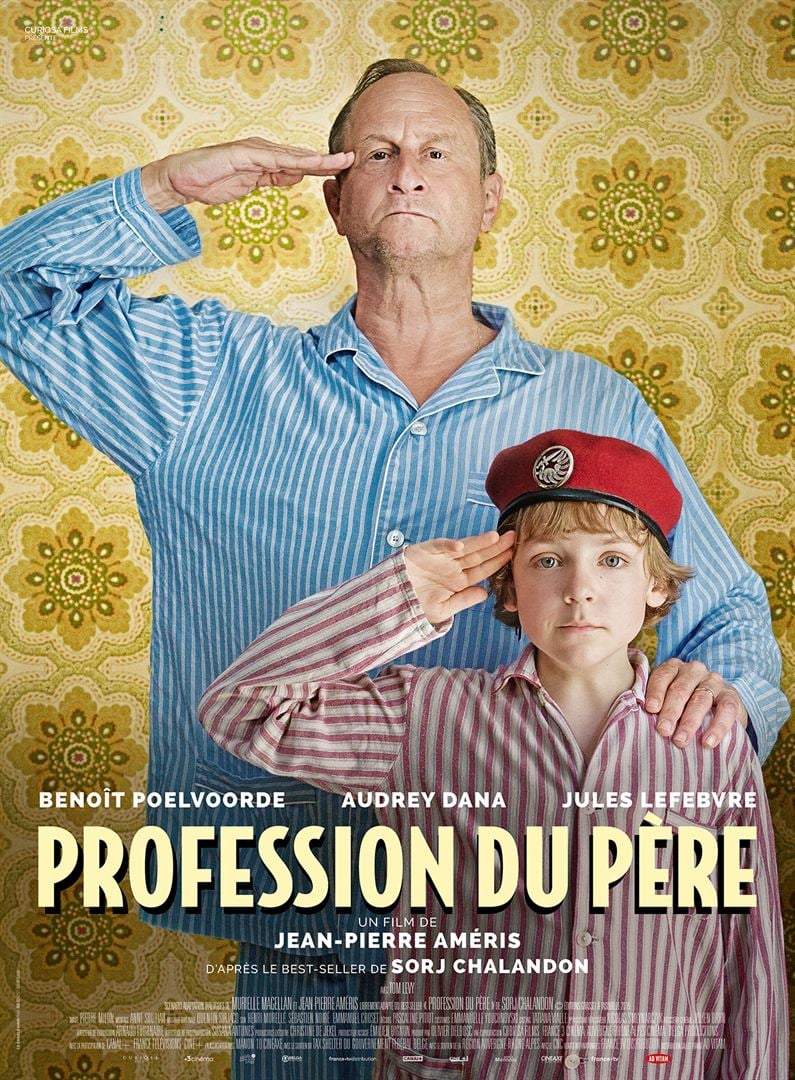

Le commandant Samad Majidi (Payman Maadi, l’acteur fétiche des premiers films de Ashgar Farhadi), dirige une unité de la brigade des stupéfiants de Téhéran. Il n’a qu’une obsession : coincer Nasser Khakzad (Navid Mohammadzadeh), un caïd de la drogue. Pour y parvenir, il ordonne le ratissage des bas-fonds de Téhéran où croupit une foule hagarde de toxicos. Il espère remonter une filière en arrêtant et en harcelant des intermédiaires : revendeurs, mules, dealers…. Lyon. 1961. Emile a onze ans. Son père (Benoît Poelvoorde) exerce sur lui une emprise que sa mère (Audrey Dana) peine à endiguer. Partisan de l’Algérie française, opposant enragé à De Gaulle, il l’a enrôlé dans une organisation imaginaire qui fomente des attentats en métropole. Sous la coupe de ce père autoritaire et violent, Emile est incapable de lui opposer la moindre résistance et entraîne bientôt un jeune camarade dans son délire.

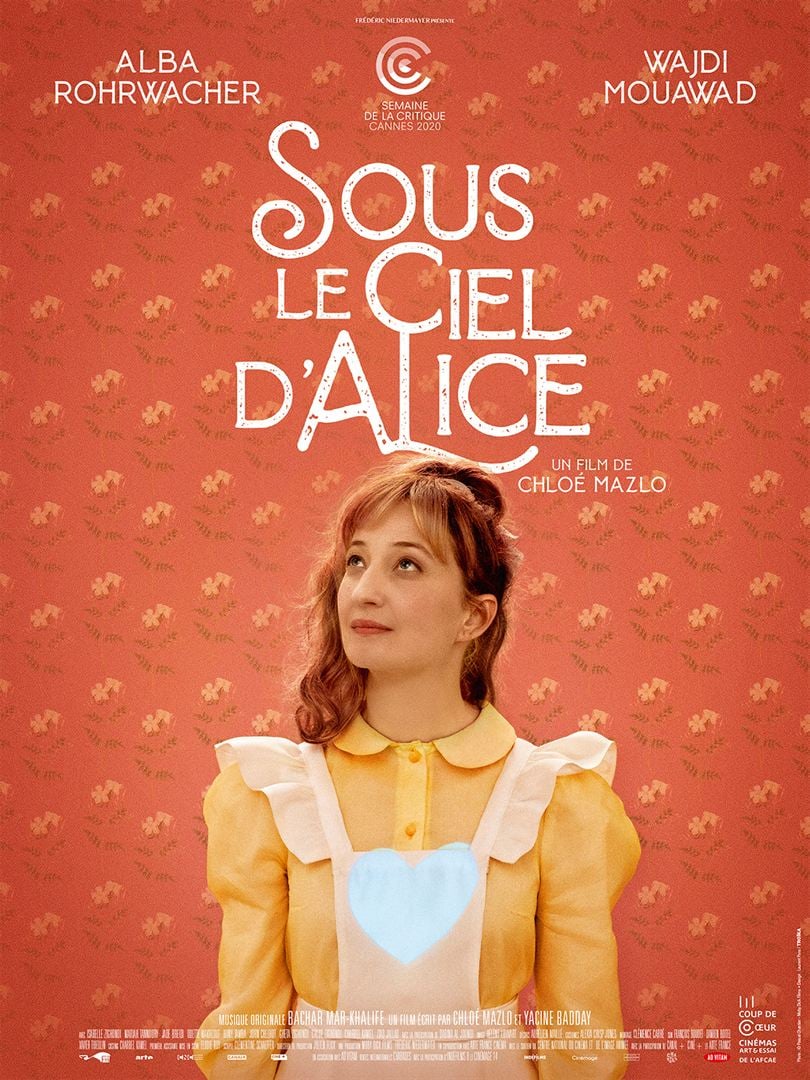

Lyon. 1961. Emile a onze ans. Son père (Benoît Poelvoorde) exerce sur lui une emprise que sa mère (Audrey Dana) peine à endiguer. Partisan de l’Algérie française, opposant enragé à De Gaulle, il l’a enrôlé dans une organisation imaginaire qui fomente des attentats en métropole. Sous la coupe de ce père autoritaire et violent, Emile est incapable de lui opposer la moindre résistance et entraîne bientôt un jeune camarade dans son délire. Alice est une jeune infirmière suisse qui quitte dans les années cinquante son pays natal pour s’installer au Liban. Elle y fait bientôt la connaissance d’un astrophysicien libanais, Joseph, et de son envahissante et chaleureuse fratrie : Mimi sa sœur, Georges son frère et Amal sa belle-soeur ainsi que leurs trois enfants. Alice et Joseph se marient et ont bientôt une fille, Mona. Dans la « Suisse du Moyen-Orient » qu’est alors le Liban, Joseph travaille à un projet fou, envoyer le premier Libanais sur la lune, tandis qu’Alice dessine et vend quelques unes de ses oeuvres. Mais tout bascule en 1975 avec la guerre civile libanaise qui obligera Alice à quitter la terre qui l’avait si généreusement accueillie vingt ans plus tôt.

Alice est une jeune infirmière suisse qui quitte dans les années cinquante son pays natal pour s’installer au Liban. Elle y fait bientôt la connaissance d’un astrophysicien libanais, Joseph, et de son envahissante et chaleureuse fratrie : Mimi sa sœur, Georges son frère et Amal sa belle-soeur ainsi que leurs trois enfants. Alice et Joseph se marient et ont bientôt une fille, Mona. Dans la « Suisse du Moyen-Orient » qu’est alors le Liban, Joseph travaille à un projet fou, envoyer le premier Libanais sur la lune, tandis qu’Alice dessine et vend quelques unes de ses oeuvres. Mais tout bascule en 1975 avec la guerre civile libanaise qui obligera Alice à quitter la terre qui l’avait si généreusement accueillie vingt ans plus tôt. Zorah (Isabelle Adjani), Djamila (Rachida Brakni) et Norah (Maïwenn) sont sœurs. Elles vivent en France auprès de leur mère. Leur père les a quittées brutalement vingt huit ans plus tôt en kidnappant leur frère cadet, Redah, dont elles n’ont depuis aucune nouvelle. Ce choc a provoqué chez elles un traumatisme qu’elles ont plus ou moins bien vécu. Norah, la benjamine, que son père avait kidnappée avec son frère mais qui a réussi à revenir en France, ne s’en est jamais remise et n’est pas arrivée à se stabiliser. Djamila, la cadette, s’est intégrée à la société française au-delà de toute espérance et est devenue maire de Saint-Quentin. Zorah l’aînée est dramaturge. Elle monte actuellement, malgré l’hostilité de ses sœurs et de sa mère, une pièce autobiographique racontant la jeunesse de ses parents. Sa fille, Farah (Hafsia Herzi) y interprète le rôle de sa mère.

Zorah (Isabelle Adjani), Djamila (Rachida Brakni) et Norah (Maïwenn) sont sœurs. Elles vivent en France auprès de leur mère. Leur père les a quittées brutalement vingt huit ans plus tôt en kidnappant leur frère cadet, Redah, dont elles n’ont depuis aucune nouvelle. Ce choc a provoqué chez elles un traumatisme qu’elles ont plus ou moins bien vécu. Norah, la benjamine, que son père avait kidnappée avec son frère mais qui a réussi à revenir en France, ne s’en est jamais remise et n’est pas arrivée à se stabiliser. Djamila, la cadette, s’est intégrée à la société française au-delà de toute espérance et est devenue maire de Saint-Quentin. Zorah l’aînée est dramaturge. Elle monte actuellement, malgré l’hostilité de ses sœurs et de sa mère, une pièce autobiographique racontant la jeunesse de ses parents. Sa fille, Farah (Hafsia Herzi) y interprète le rôle de sa mère. Nora, la cinquantaine, habite les quartiers nord de Marseille. Chaque matin, elle se lève aux aurores pour aller, en métro puis en bus, à Marignane faire le ménage dans les avions. Elle doit élever seule ses enfants. L’aîné, Ellyes, est en prison. Les trois autres sont à sa charge : un garçon, gros nounours paresseux, deux filles, dont la cadette, Sabah, à la recherche d’argent facile, est sur le point se prostituer, sans oublier sa belle-fille et son petit-fils. Nora a patiemment épargné l’argent nécessaire à une coûteuse opération dentaire. Pourra-t-elle utiliser cet argent pour elle-même ou devra-t-elle une fois de plus le sacrifier pour sa famille ?

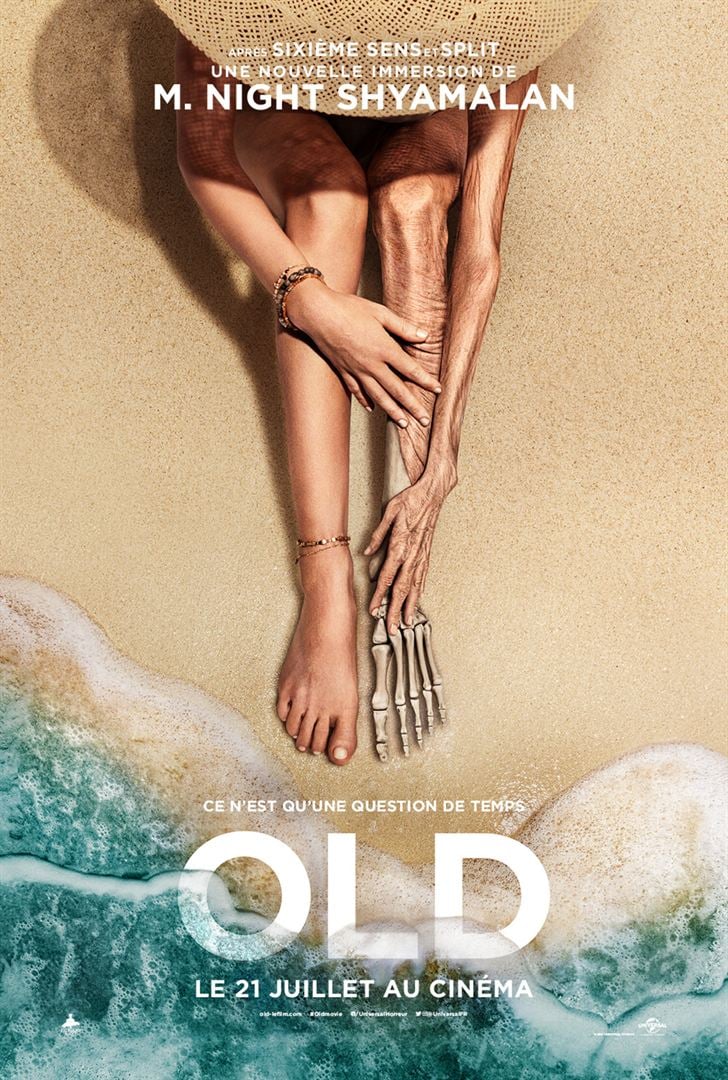

Nora, la cinquantaine, habite les quartiers nord de Marseille. Chaque matin, elle se lève aux aurores pour aller, en métro puis en bus, à Marignane faire le ménage dans les avions. Elle doit élever seule ses enfants. L’aîné, Ellyes, est en prison. Les trois autres sont à sa charge : un garçon, gros nounours paresseux, deux filles, dont la cadette, Sabah, à la recherche d’argent facile, est sur le point se prostituer, sans oublier sa belle-fille et son petit-fils. Nora a patiemment épargné l’argent nécessaire à une coûteuse opération dentaire. Pourra-t-elle utiliser cet argent pour elle-même ou devra-t-elle une fois de plus le sacrifier pour sa famille ? Des touristes se retrouvent piégés sur une plage mexicaine où ils vivent une terrifiante expérience de vieillissement accéléré.

Des touristes se retrouvent piégés sur une plage mexicaine où ils vivent une terrifiante expérience de vieillissement accéléré. Louis (Malik Zidi) est photographe dans les années 1860 à une époque où la photographie est encore un art balbutiant et le photojournalisme un métier inédit. Il vient de perdre son fils Lazare, jeune officier prometteur fauché à la bataille de Sébastopol. Il s’est mis en tête d’aller photographier le corps français expéditionnaire au Mexique. Mais, sans escorte militaire, ralenti par son lourd équipement, il se perd dans la forêt mexicaine. Il doit la vie sauve à la rencontre de Pinto (Leynar Gomez), un paysan analphabète.

Louis (Malik Zidi) est photographe dans les années 1860 à une époque où la photographie est encore un art balbutiant et le photojournalisme un métier inédit. Il vient de perdre son fils Lazare, jeune officier prometteur fauché à la bataille de Sébastopol. Il s’est mis en tête d’aller photographier le corps français expéditionnaire au Mexique. Mais, sans escorte militaire, ralenti par son lourd équipement, il se perd dans la forêt mexicaine. Il doit la vie sauve à la rencontre de Pinto (Leynar Gomez), un paysan analphabète. Ousmane Sembène (1923-2007) est souvent présenté comme le père du cinéma africain. Samba Gadjigo fut son bras droit pendant les vingt dernières années de sa vie. Il lui consacra une longue biographie, d’abord publiée aux Etats-Unis en 2010, car Gadjigo est professeur outre-Atlantique, puis traduite en français en 2013. C’est le même itinéraire qu’a suivi ce documentaire réalisé en 2015. Il sort sur nos écrans six ans plus tard seulement, à l’occasion de la réédition du Mandat, un des films les plus attachants de Sembène.

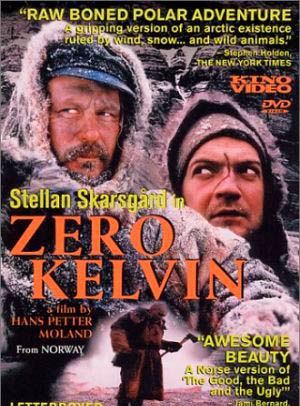

Ousmane Sembène (1923-2007) est souvent présenté comme le père du cinéma africain. Samba Gadjigo fut son bras droit pendant les vingt dernières années de sa vie. Il lui consacra une longue biographie, d’abord publiée aux Etats-Unis en 2010, car Gadjigo est professeur outre-Atlantique, puis traduite en français en 2013. C’est le même itinéraire qu’a suivi ce documentaire réalisé en 2015. Il sort sur nos écrans six ans plus tard seulement, à l’occasion de la réédition du Mandat, un des films les plus attachants de Sembène. À Oslo, dans les années 1920, le jeune poète Henrik Larsen (Gard B. Eidsvold) essaie sans succès de vivre de sa plume. Il est amoureux de Gertrude mais n’est pas certain des sentiments qu’elle lui porte en retour. Pour amasser un pécule, il décide d’aller passer une saison de chasse au Groenland. Il y rejoint un trappeur irascible (Stellan Skarsgård) et un scientifique placide (Bjørn Sundquist). La cohabitation entre les trois hommes tourne vite à l’aigre.

À Oslo, dans les années 1920, le jeune poète Henrik Larsen (Gard B. Eidsvold) essaie sans succès de vivre de sa plume. Il est amoureux de Gertrude mais n’est pas certain des sentiments qu’elle lui porte en retour. Pour amasser un pécule, il décide d’aller passer une saison de chasse au Groenland. Il y rejoint un trappeur irascible (Stellan Skarsgård) et un scientifique placide (Bjørn Sundquist). La cohabitation entre les trois hommes tourne vite à l’aigre.