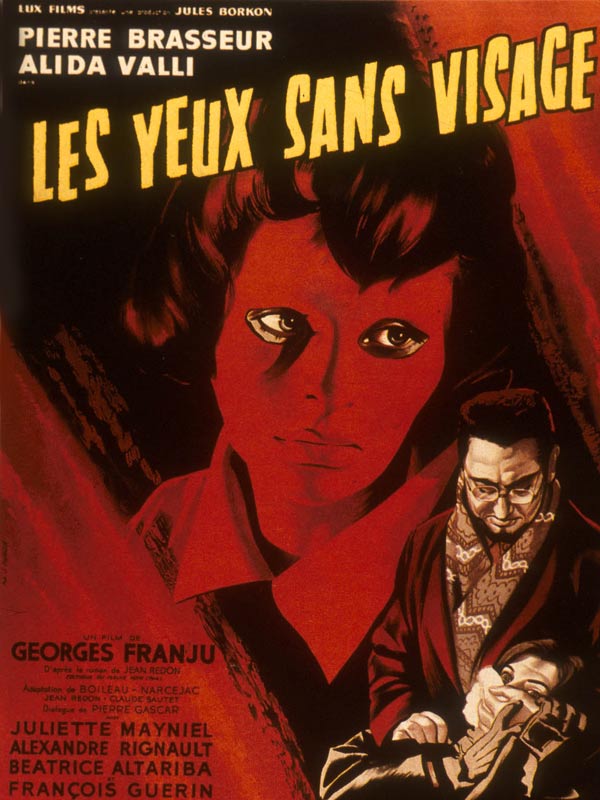

Un éminent chirurgien spécialiste des greffes de peau, le professeur Génessier (Pierre Brasseur) a décidé de donner à sa fille (Edith Scob), défigurée après un grave accident de voiture, un nouveau visage. Dans le laboratoire secret de sa clinique, installée en banlieue parisienne, il mène des expérimentations sur des chiens. Son assistante dévouée (Alida Valli) l’aide à kidnapper des jeunes femmes pour leur ôter leur visage et le greffer sur celui de sa fille, condamnée pour l’heure à vivre recluse dans la propriété et à se cacher derrière un masque. Mais les greffes échouent les unes après les autres.

Un éminent chirurgien spécialiste des greffes de peau, le professeur Génessier (Pierre Brasseur) a décidé de donner à sa fille (Edith Scob), défigurée après un grave accident de voiture, un nouveau visage. Dans le laboratoire secret de sa clinique, installée en banlieue parisienne, il mène des expérimentations sur des chiens. Son assistante dévouée (Alida Valli) l’aide à kidnapper des jeunes femmes pour leur ôter leur visage et le greffer sur celui de sa fille, condamnée pour l’heure à vivre recluse dans la propriété et à se cacher derrière un masque. Mais les greffes échouent les unes après les autres.

Les Yeux sans visage fait partie de ces films culte cités dans toutes les anthologies, présents dans tous les classements. La raison souvent avancée n’est pas très convaincante : Les Yeux sans visage serait le plus grand film d’épouvante français, un genre qui prospéra en Italie ou aux Etats-Unis mais ne connut pas une grande postérité en France.

Je n’avais jamais vu Les Yeux sans visage et ai profité de sa rediffusion dans une petite salle du Quartier latin. La salle – ainsi que l’Officiel des spectacles – affichait une interdiction aux moins de seize ans désormais désuète : la Commission de classification, ressaisie en 1998, l’a à raison reclassé tous publics avec avertissement. Consciencieusement, la caissière demande à un jeune spectateur son âge. « Quatorze ans » répond-il. La caissière tique ; mais le projectionniste la coupe : « Laisse le passer ; ça craint rien ». Je n’ai pas osé intervenir et étaler ma science.

J’avoue avoir été très déçu. Le thème du savant fou, même s’il est magistralement interprété par le toujours magistral Pierre Brassseur, n’est pas très original. Quant à sa clinique filmée dans un noir et blanc anxiogène et magnifiée par la musique de Maurice Jarre, elle n’est pas si angoissante que cela.

Bien embêté, je me demandais comment tourner ma critique, n’osant pas avoir l’irrévérence de ne pas encenser ce film-culte unanimement encensé. La lecture du Dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcelles m’a désinhibé. Il y exécute Les Yeux sans visage en deux expressions : « poésie de bazar », « horreur de pacotille ».

Le nazi Adolf Eichmann, l’homme de la Solution finale, s’était enfui sous une fausse identité en Argentine à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il y fut identifié par une jeune fille qui fréquentait son fils. L’information parvint au Mossad qui décida de monter une opération commando à hauts risques pour l’appréhender et l’exfiltrer d’Argentine vers Israël où il serait jugé. Operation finale raconte l’histoire de ce commando.

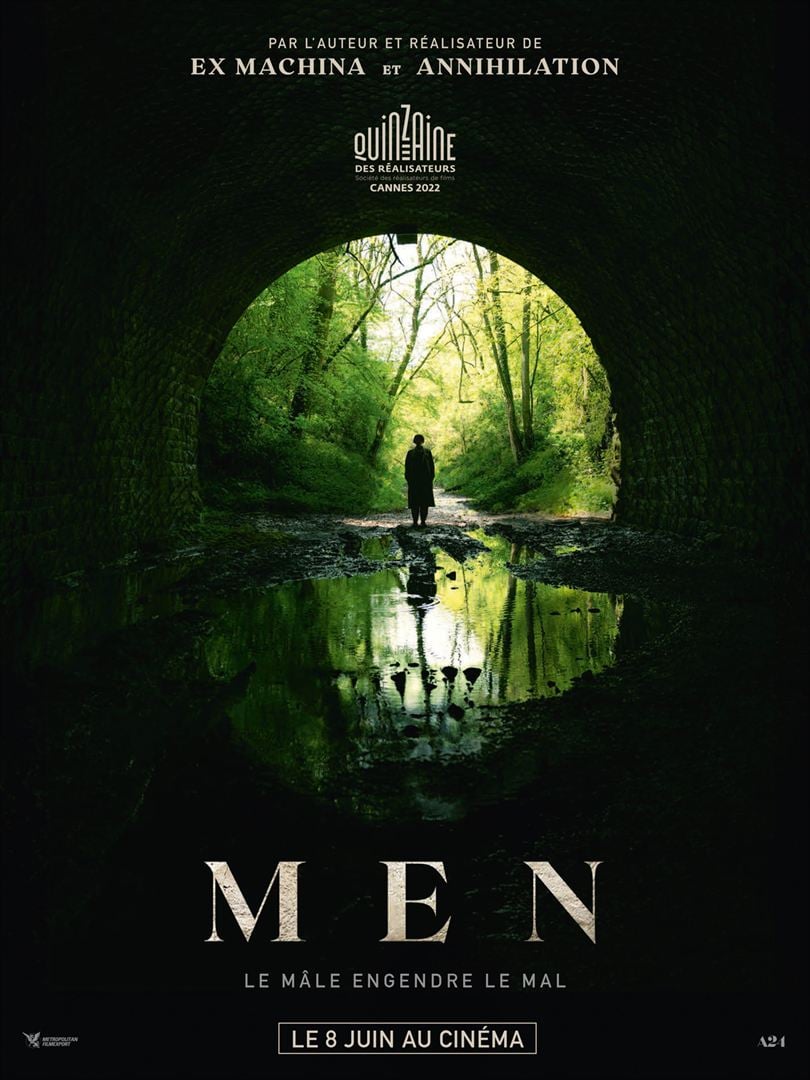

Le nazi Adolf Eichmann, l’homme de la Solution finale, s’était enfui sous une fausse identité en Argentine à la fin de la Seconde guerre mondiale. Il y fut identifié par une jeune fille qui fréquentait son fils. L’information parvint au Mossad qui décida de monter une opération commando à hauts risques pour l’appréhender et l’exfiltrer d’Argentine vers Israël où il serait jugé. Operation finale raconte l’histoire de ce commando. Pour récupérer du traumatisme qu’elle vient de subir, une jeune Anglaise, Harper (Jessie Buckley) décide de louer un gîte à la campagne. Elle découvre un splendide manoir dans le Gloucestershire dont Geoffrey (Rory Kinnear) lui fait faire le tour du propriétaire. Mais, bien vite, dans cette immense maison isolée entourée d’une nature menaçante, le malaise s’installe.

Pour récupérer du traumatisme qu’elle vient de subir, une jeune Anglaise, Harper (Jessie Buckley) décide de louer un gîte à la campagne. Elle découvre un splendide manoir dans le Gloucestershire dont Geoffrey (Rory Kinnear) lui fait faire le tour du propriétaire. Mais, bien vite, dans cette immense maison isolée entourée d’une nature menaçante, le malaise s’installe. Lisa (Anna Paquin) est une adolescente new-yorkaise scolarisée dans un établissement huppé de l’Upper West Side. Ses parents sont divorcés : son père est parti s’installer en Californie avec sa nouvelle compagne ; Lisa est restée à New-York avec son petit frère et sa mère (J. Smith-Cameron), une comédienne à succès que courtise un riche Colombien (Jean Reno). Son instabilité émotionnelle l’a conduite à multiplier les aventures : avec un camarade de lycée, puis avec son professeur de mathématiques (Matt Damon).

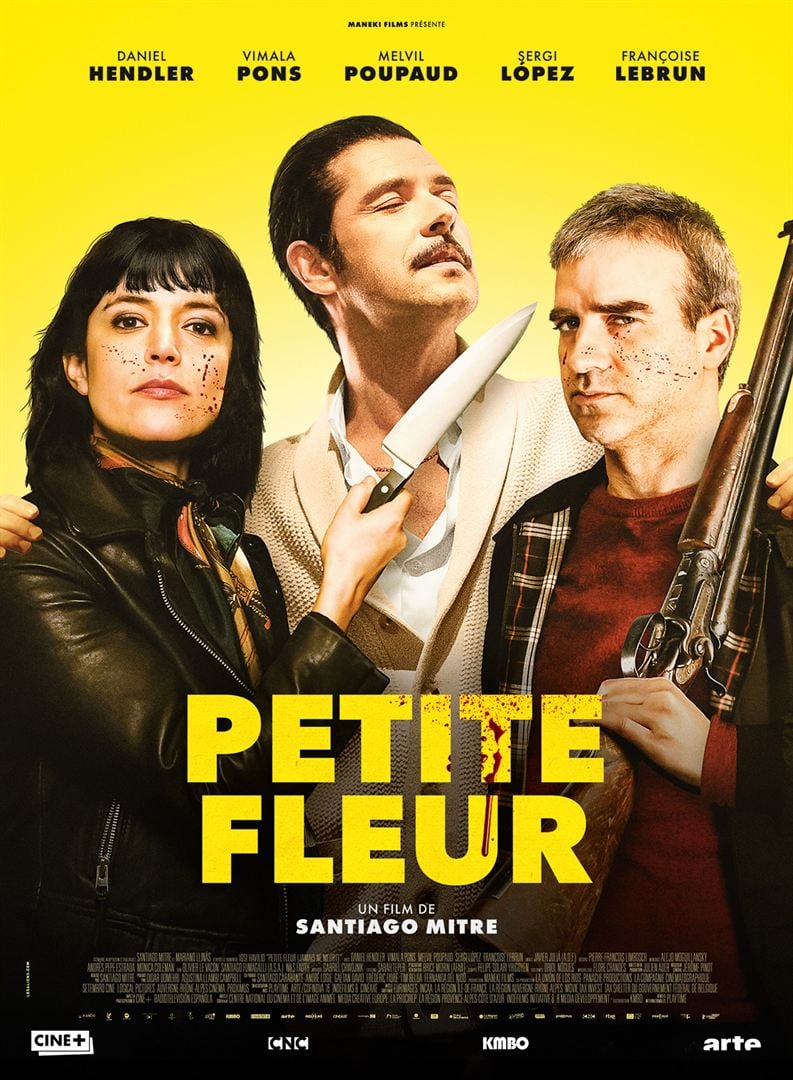

Lisa (Anna Paquin) est une adolescente new-yorkaise scolarisée dans un établissement huppé de l’Upper West Side. Ses parents sont divorcés : son père est parti s’installer en Californie avec sa nouvelle compagne ; Lisa est restée à New-York avec son petit frère et sa mère (J. Smith-Cameron), une comédienne à succès que courtise un riche Colombien (Jean Reno). Son instabilité émotionnelle l’a conduite à multiplier les aventures : avec un camarade de lycée, puis avec son professeur de mathématiques (Matt Damon). José (Daniel Hendler) est un dessinateur argentin en manque d’inspiration. Il s’est installé en France, à Clermont-Ferrand avec Lucie (Vimala Pons) qui vient de lui donner un enfant. Epuisé par l’éducation de leur enfant, le couple s’enfonce dans la routine. Deux rencontres vont peut-être l’en sortir : avec un voisin horripilant (Melvil Poupaud) et avec un psychologue limite gourou (Sergi Lopez).

José (Daniel Hendler) est un dessinateur argentin en manque d’inspiration. Il s’est installé en France, à Clermont-Ferrand avec Lucie (Vimala Pons) qui vient de lui donner un enfant. Epuisé par l’éducation de leur enfant, le couple s’enfonce dans la routine. Deux rencontres vont peut-être l’en sortir : avec un voisin horripilant (Melvil Poupaud) et avec un psychologue limite gourou (Sergi Lopez). Sylwia est une pro du fitness polonaise. À force de sacrifice, elle a sculpté un corps de rêve. Ses cours de fitness qu’elle relaie sur les réseaux sociaux sont suivis par une foule de fidèles. Cette influenceuse compte plus de six cent mille abonnés. Mais l’immense popularité de Sylwia cache une immense solitude.

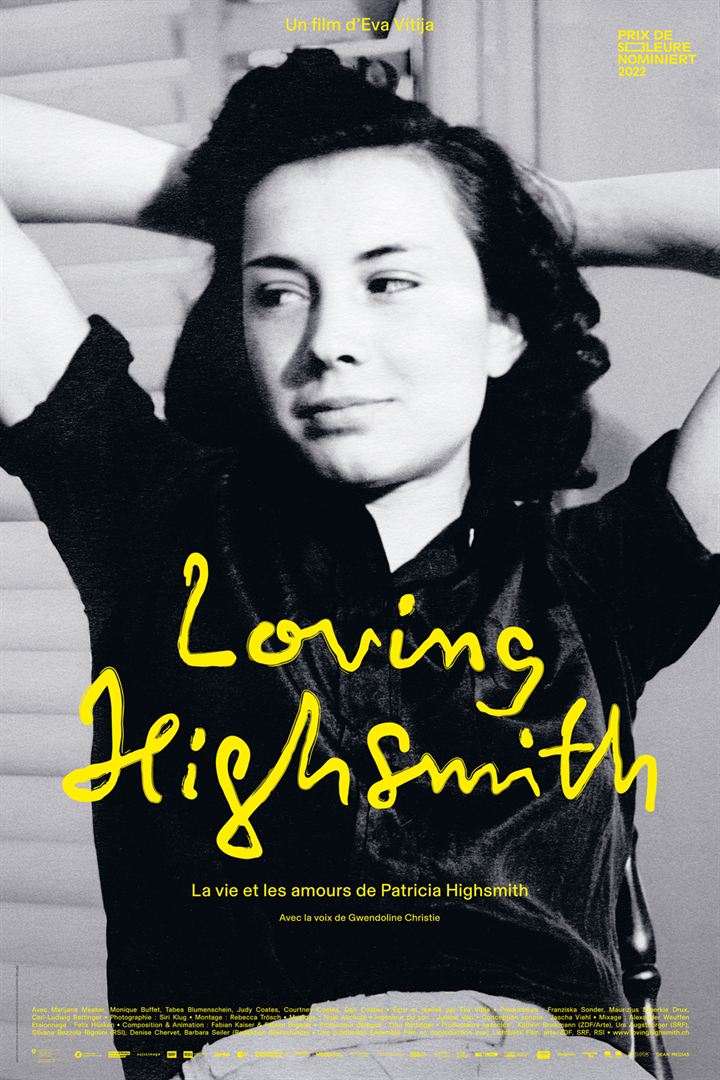

Sylwia est une pro du fitness polonaise. À force de sacrifice, elle a sculpté un corps de rêve. Ses cours de fitness qu’elle relaie sur les réseaux sociaux sont suivis par une foule de fidèles. Cette influenceuse compte plus de six cent mille abonnés. Mais l’immense popularité de Sylwia cache une immense solitude. Patricia Highsmith (1921-1995) est une romancière américaine dont les thrillers ont souvent été adaptés au cinéma. Elle accède à la célébrité dès son premier roman, Strangers on a Train, dont Alfred Hitchcock tire L’Inconnu du Nord-Express. Son personnage le plus connu est Tom Ripley – dont le documentaire nous apprend qu’il lui a été inspiré par la silhouette d’un homme solitaire aperçu à l’aube sur la plage de Positano – qui inspirera René Clément (Plein soleil) et Anthony Minghella (Le Talentueux Monsieur Ripley).

Patricia Highsmith (1921-1995) est une romancière américaine dont les thrillers ont souvent été adaptés au cinéma. Elle accède à la célébrité dès son premier roman, Strangers on a Train, dont Alfred Hitchcock tire L’Inconnu du Nord-Express. Son personnage le plus connu est Tom Ripley – dont le documentaire nous apprend qu’il lui a été inspiré par la silhouette d’un homme solitaire aperçu à l’aube sur la plage de Positano – qui inspirera René Clément (Plein soleil) et Anthony Minghella (Le Talentueux Monsieur Ripley). Leo Castaneda (Antonio de la Torre) est espagnol. Il vit à Bruxelles. Il est conducteur de métro. Sa vie banale cache en fait un lourd secret que la mort brutale de son fils, après un braquage, va l’obliger à révéler à Virginie (Marine Vacth), l’inspectrice de police chargée de l’enquête.

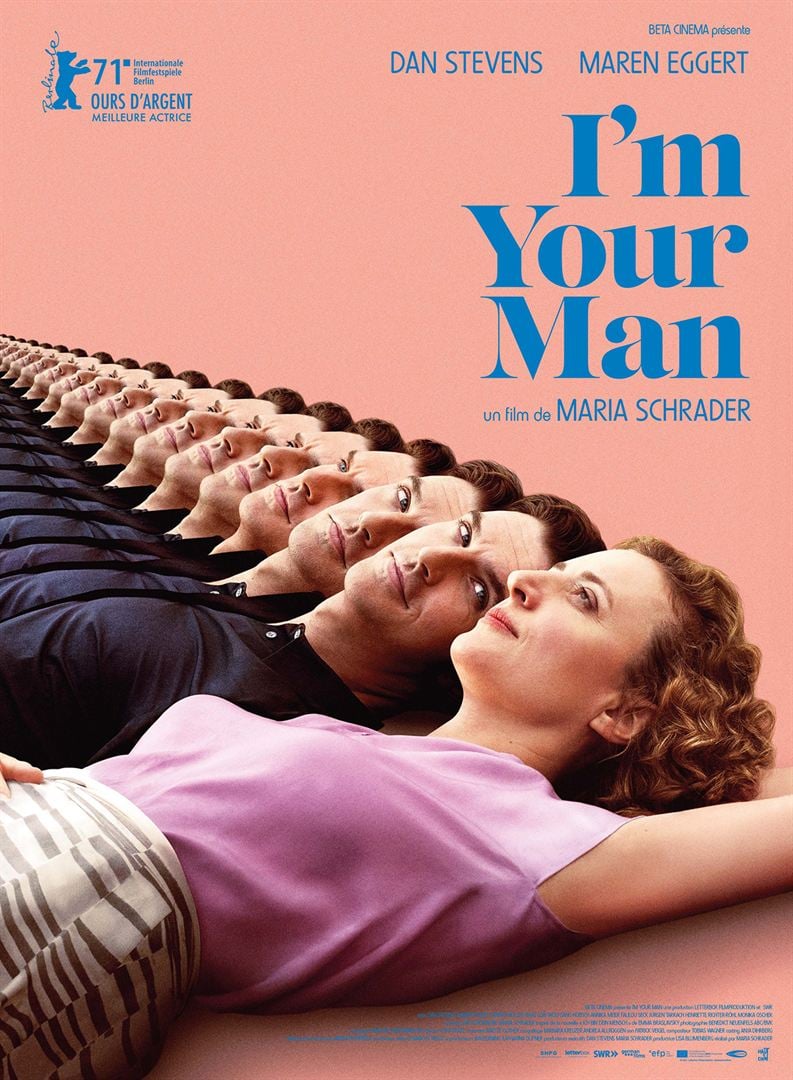

Leo Castaneda (Antonio de la Torre) est espagnol. Il vit à Bruxelles. Il est conducteur de métro. Sa vie banale cache en fait un lourd secret que la mort brutale de son fils, après un braquage, va l’obliger à révéler à Virginie (Marine Vacth), l’inspectrice de police chargée de l’enquête. Alma (Maren Eggert) est chercheuse au musée Pergamon de Berlin où elle dirige une petite équipe spécialiste de l’époque sumérienne. Pour recueillir des fonds, elle accepte, non sans rechigner, d’accueillir à son domicile un humanoïde pendant trois semaines et de le tester. Produit phare de la société Terrareca, Tom (Dan Stevens) a été conçu pour être le compagnon idéal de la femme allemande et lui apporter le bonheur. Mais Alma n’a pas envie d’être heureuse.

Alma (Maren Eggert) est chercheuse au musée Pergamon de Berlin où elle dirige une petite équipe spécialiste de l’époque sumérienne. Pour recueillir des fonds, elle accepte, non sans rechigner, d’accueillir à son domicile un humanoïde pendant trois semaines et de le tester. Produit phare de la société Terrareca, Tom (Dan Stevens) a été conçu pour être le compagnon idéal de la femme allemande et lui apporter le bonheur. Mais Alma n’a pas envie d’être heureuse.