Mais quelle mouche a piqué Russell Crowe, l’acteur américain le plus sexy des années 2000, et Ryan Gosling, l’acteur américain le plus sexy des années 2010 ? Des impôts à solder ? Un divorce à négocier ? Une gynécomastie à financer ? Pourquoi être allés se compromettre dans ce sombre navet ?

Mais quelle mouche a piqué Russell Crowe, l’acteur américain le plus sexy des années 2000, et Ryan Gosling, l’acteur américain le plus sexy des années 2010 ? Des impôts à solder ? Un divorce à négocier ? Une gynécomastie à financer ? Pourquoi être allés se compromettre dans ce sombre navet ?

The Nice Guys emprunte à trois styles, à trois époques. Premièrement, une intrigue policière passablement emberlificotée qui louche, sans leur arriver à la cheville, du côté des scénarios de films noirs des années 40. Deuxièmement l’esthétique flower power des années 70, la musique disco funk, les voitures chromées et le libertarisme hippie. Troisièmement le buddy movie des années 80 qui a légué au cinéma mondial des nanars fatigués reposant uniquement sur leurs deux héros.

Pas étonnant qu’un tel mélange donne un résultat médiocre. Certes, la première demi-heure de The Nice Guys suscite vaguement la curiosité : l’histoire est suffisamment intrigante pour qu’on s’y intéresse, le tandem formé par Russell Crowe et Ryan Gosling suffisamment détonant pour amuser, la reconstitution des seventies suffisamment soignée pour retenir l’œil. Mais bien vite, le plaisir s’émousse. Le scénario s’étire, qui aurait pu aussi bien s’achever trente minutes plus tôt. Les acteurs se ridiculisent à force de pantomimes. L’esthétique seventies s’avère au mieux artificielle, au pire hideuse.

Oubliez The Nice Guys et préférez-lui un épisode de Starsky & Hutch !

Eugène Green construit une œuvre à nulle autre pareille. Après La Sapienza qu’une moitié de mes amis porte aux nues, que l’autre n’a pas vu et dont la troisième n’a jamais entendu parler, voici Le Fils de Joseph. Il ne s’appelle pas Jésus, mais sa mère s’appelle bien Marie et il se cherche un père. Il finit par arracher à sa mère le nom de son père biologique ; mais celui-ci s’avère être un éditeur cynique, misogyne et prétentieux. À défaut d’être reconnu par son père, le fils s’en choisira un autre en la personne de son oncle, le bien nommé Joseph.

Eugène Green construit une œuvre à nulle autre pareille. Après La Sapienza qu’une moitié de mes amis porte aux nues, que l’autre n’a pas vu et dont la troisième n’a jamais entendu parler, voici Le Fils de Joseph. Il ne s’appelle pas Jésus, mais sa mère s’appelle bien Marie et il se cherche un père. Il finit par arracher à sa mère le nom de son père biologique ; mais celui-ci s’avère être un éditeur cynique, misogyne et prétentieux. À défaut d’être reconnu par son père, le fils s’en choisira un autre en la personne de son oncle, le bien nommé Joseph. En janvier 2006, le gang des barbares dirigé par Youssouf Fofana a enlevé, séquestré et torturé à mort Ilan Halimi, imaginant que son appartenance à la communauté juive leur garantirait le versement d’une rançon élevée. L’affaire avait provoqué une vive émotion en raison de l’antisémitisme primaire qui animait les ravisseurs et de la cruauté des souffrances qu’ils avaient infligées à leur prisonnier durant les trois semaines de sa séquestration.

En janvier 2006, le gang des barbares dirigé par Youssouf Fofana a enlevé, séquestré et torturé à mort Ilan Halimi, imaginant que son appartenance à la communauté juive leur garantirait le versement d’une rançon élevée. L’affaire avait provoqué une vive émotion en raison de l’antisémitisme primaire qui animait les ravisseurs et de la cruauté des souffrances qu’ils avaient infligées à leur prisonnier durant les trois semaines de sa séquestration.

On ne peut être insensible au dernier film de Bruno Dumont, un des réalisateurs français les plus originaux. On est pour ou on est contre. Contre, je le suis résolument.

On ne peut être insensible au dernier film de Bruno Dumont, un des réalisateurs français les plus originaux. On est pour ou on est contre. Contre, je le suis résolument. La documentaliste Claire Simon a planté sa caméra dans le bois de Vincennes. Pas dans le bois de Boulogne dont il y aurait eu peut-être plus de choses à dire : Roland-Garros et les travelos, le Pré Catelan et les minets de la place Dauphine, la Fondation Louis Vuitton et l’hippodrome d’Auteuil.

La documentaliste Claire Simon a planté sa caméra dans le bois de Vincennes. Pas dans le bois de Boulogne dont il y aurait eu peut-être plus de choses à dire : Roland-Garros et les travelos, le Pré Catelan et les minets de la place Dauphine, la Fondation Louis Vuitton et l’hippodrome d’Auteuil. En 1947, Sherlock Holmes, âgé de 93 ans, prend une retraite méritée au bord de la mer. Secondé par le fils de sa gouvernante, il essaie de se remémorer sa dernière enquête malgré une mémoire défaillante.

En 1947, Sherlock Holmes, âgé de 93 ans, prend une retraite méritée au bord de la mer. Secondé par le fils de sa gouvernante, il essaie de se remémorer sa dernière enquête malgré une mémoire défaillante. Encore un film français me direz-vous ? Un film sans grand budget mais avec des seconds rôles aux petits oignons ? Un de ceux qui disparaissent de l’écran au bout de deux semaines faute de trouver son public ? Qui passera en fin de soirée sur France 2 ? Qu’on ne trouvera jamais en VOD ni sur Air France ? Certes, mais je les aime tant. C’est à croire que je suis sponsorisé par UniFrance !

Encore un film français me direz-vous ? Un film sans grand budget mais avec des seconds rôles aux petits oignons ? Un de ceux qui disparaissent de l’écran au bout de deux semaines faute de trouver son public ? Qui passera en fin de soirée sur France 2 ? Qu’on ne trouvera jamais en VOD ni sur Air France ? Certes, mais je les aime tant. C’est à croire que je suis sponsorisé par UniFrance ! Il est de bon ton de critiquer les séries B françaises en les comparant à leurs homologues outre-Atlantique : budgets riquiqui, intrigues banales, misérabilisme social… C’est souvent injuste, car le cinéma français sait produire des petits films bien troussés, bien écrits, bien joués, secs et efficaces.

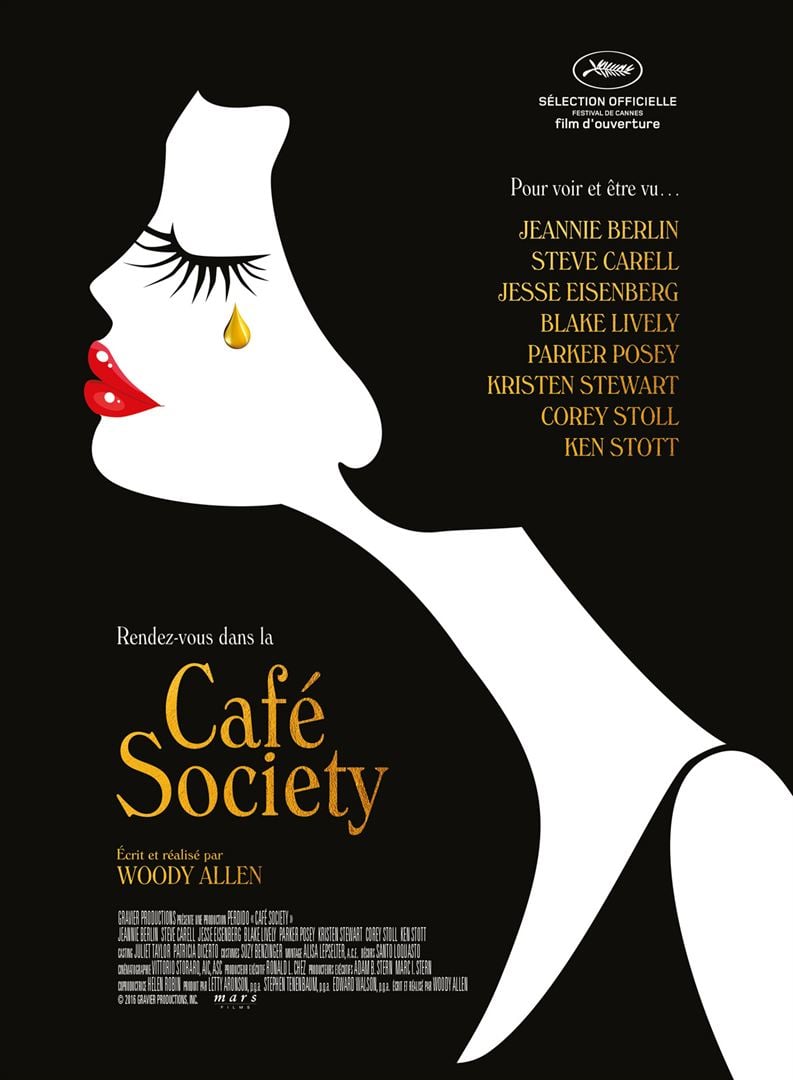

Il est de bon ton de critiquer les séries B françaises en les comparant à leurs homologues outre-Atlantique : budgets riquiqui, intrigues banales, misérabilisme social… C’est souvent injuste, car le cinéma français sait produire des petits films bien troussés, bien écrits, bien joués, secs et efficaces. Depuis que je vais au cinéma, je n’ai jamais raté un Woody Allen. À mon âge ça commence à faire. 1987 ? 1988 ? C’est devenu un rite saisonnier, en général automnal mais cette année printanier, Cannes oblige. Un rendez-vous immanquable. Un peu comme le raisin en septembre et les truffes à Noël.

Depuis que je vais au cinéma, je n’ai jamais raté un Woody Allen. À mon âge ça commence à faire. 1987 ? 1988 ? C’est devenu un rite saisonnier, en général automnal mais cette année printanier, Cannes oblige. Un rendez-vous immanquable. Un peu comme le raisin en septembre et les truffes à Noël.