Tout – ou presque – est dans l’affiche. D’abord le titre : Je danserai si je veux qui sonne comme un slogan féministe. Ensuite la photo de trois femmes. L’une porte le voile. Les deux autres boivent et fument. Enfin à l’arrière plan, une ville, dont on sait depuis Richard Bohringer que c’est beau la nuit.

Tout – ou presque – est dans l’affiche. D’abord le titre : Je danserai si je veux qui sonne comme un slogan féministe. Ensuite la photo de trois femmes. L’une porte le voile. Les deux autres boivent et fument. Enfin à l’arrière plan, une ville, dont on sait depuis Richard Bohringer que c’est beau la nuit.

Le reste se découvre très vite.

Layla, Salma et Nour sont trois jeunes femmes arabes et israéliennes. Elles partagent un appartement à Tel Aviv. Layla est avocate ; Salma a un job dans un bar ; Nour poursuit des études à l’université. Chacune à sa façon est en prise avec la société phallocrate.

Il y a deux façons de critiquer ce premier film d’une jeune réalisatrice palestinienne.

La première est la plus rationnelle. Elle est la plus sévère aussi.

Elle pointerait du doigt son architecture trop voyante. Scrupuleusement voilée, respectueuse des rites, Nour incarne la jeune Palestinienne pratiquante sous la coupe d’un fiancé qui lui refuse la moindre liberté. Avec ses piercings et ses joints, Salma est la bobo palestinienne qui cache à sa famille bourgeoise son orientation sexuelle. Plus âgée, plus indépendante, Layla est, elle, la Palestinienne installée que les hommes dont elles tombent régulièrement amoureux rappellent à son statut. Trois destins de femme comme autant d’illustrations simplistes de discours féministes.

La seconde choisit d’ignorer ces défauts pourtant bien voyants et de laisser parler son cœur.

Elle soulignerait l’émotion suscitée par ces trois personnages qui, chacun à sa façon, fait naître l’empathie. Même Nour, a priori la moins sympathique.

Sans se réduire à un simple coup de cœur impulsif, cette seconde critique évoquerait le portrait tout en nuance que le film dresse de Tel Aviv, la capitale économique d’Israël, dont Eytan Fox avait déjà fait en 2007 le personnage principal de son film The Bubble. Elle évoquerait aussi le rôle des hommes dans ce film, qu’on pouvait craindre un instant unanimement veules mais qui sont sauvés, dans une scène bouleversante, par la tendresse du père de Nour.

La Lady Macbeth du district de Mtsensk est une nouvelle écrite en 1865 par un auteur russe aujourd’hui tombé dans l’oubli. Elle inspira Chostakovitch qui en fit un opéra en 1934 et Andrzej Wajda qui en fit un film en 1961. Venu du théâtre, William Oldroyd transpose ce court roman dans l’Angleterre victorienne.

La Lady Macbeth du district de Mtsensk est une nouvelle écrite en 1865 par un auteur russe aujourd’hui tombé dans l’oubli. Elle inspira Chostakovitch qui en fit un opéra en 1934 et Andrzej Wajda qui en fit un film en 1961. Venu du théâtre, William Oldroyd transpose ce court roman dans l’Angleterre victorienne. Jean (Tahar Rahim) a trouvé un petit boulot d’assistant auprès de Stéphane (Olivier Gourmet) qui vit reclus, avec sa fille (Constance Rousseau), dans une grande demeure de la banlieue parisienne. Cet ancien photographe de mode y reproduit l’ancienne technique du daguerréotype qui exige de ses modèles d’interminables séquences de pose.

Jean (Tahar Rahim) a trouvé un petit boulot d’assistant auprès de Stéphane (Olivier Gourmet) qui vit reclus, avec sa fille (Constance Rousseau), dans une grande demeure de la banlieue parisienne. Cet ancien photographe de mode y reproduit l’ancienne technique du daguerréotype qui exige de ses modèles d’interminables séquences de pose. Elles sont brillantes. Elles sont intelligentes. Elles sont ambitieuses. Grâce à la mathématicienne Katherine Johnson, à la physicienne Mary Jackson et à l’informaticienne Dorothy Vaughan, la NASA enverra un homme dans l’espace.

Elles sont brillantes. Elles sont intelligentes. Elles sont ambitieuses. Grâce à la mathématicienne Katherine Johnson, à la physicienne Mary Jackson et à l’informaticienne Dorothy Vaughan, la NASA enverra un homme dans l’espace. J’avoue un penchant coupable pour les films de Claude Lelouch. J’en aime l’énergie débordante, le romantisme échevelé, le rythme endiablé, les intrigues polyphoniques, la musique envahissante, les dérapages pas toujours contrôlés. J’ai pour eux une indulgence excessive qui me conduit fidèlement à les voir à leur sortie au cinéma alors que les spectateurs les boudent et la critique les ignore.

J’avoue un penchant coupable pour les films de Claude Lelouch. J’en aime l’énergie débordante, le romantisme échevelé, le rythme endiablé, les intrigues polyphoniques, la musique envahissante, les dérapages pas toujours contrôlés. J’ai pour eux une indulgence excessive qui me conduit fidèlement à les voir à leur sortie au cinéma alors que les spectateurs les boudent et la critique les ignore. Les Tswana bantouphones constituent le premier groupe ethnique du Bechuanaland, un territoire largement désertique d’Afrique australe. Le roi Khama III décida en 1885 de se placer sous la protection de la Couronne britannique pour se prémunir de l’expansionnisme des Boers d’Afrique du Sud. Son petit-fils monta sur le trône en 1925 à l’âge de quatre ans seulement. Tandis que la régence était confiée à son oncle, il partit parfaire son éducation à Londres. En 1947, il y rencontra Ruth Williams, en tomba amoureux et l’épousa contre l’avis du conseil de régence et contre celui de l’administration britannique. Il réussit néanmoins à la faire accepter de son peuple, mena le Botswana à l’indépendance en 1966 et en devint le premier président démocratiquement élu jusqu’à sa mort en 1980.

Les Tswana bantouphones constituent le premier groupe ethnique du Bechuanaland, un territoire largement désertique d’Afrique australe. Le roi Khama III décida en 1885 de se placer sous la protection de la Couronne britannique pour se prémunir de l’expansionnisme des Boers d’Afrique du Sud. Son petit-fils monta sur le trône en 1925 à l’âge de quatre ans seulement. Tandis que la régence était confiée à son oncle, il partit parfaire son éducation à Londres. En 1947, il y rencontra Ruth Williams, en tomba amoureux et l’épousa contre l’avis du conseil de régence et contre celui de l’administration britannique. Il réussit néanmoins à la faire accepter de son peuple, mena le Botswana à l’indépendance en 1966 et en devint le premier président démocratiquement élu jusqu’à sa mort en 1980. Félicité est une femme forte. Elle gagne sa vie en chantant dans un bar de Kinshasa. Mais quand son fils est victime d’un grave accident de la route, elle doit trouver l’argent exigé pour l’opération qui le sauvera de l’amputation.

Félicité est une femme forte. Elle gagne sa vie en chantant dans un bar de Kinshasa. Mais quand son fils est victime d’un grave accident de la route, elle doit trouver l’argent exigé pour l’opération qui le sauvera de l’amputation. Officier de l’armée britannique, méprisé par ses supérieurs en raison de la déchéance de son père, Percy Fawcett est missionné par la Société royale géographique pour cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie au cœur de la forêt amazonienne.

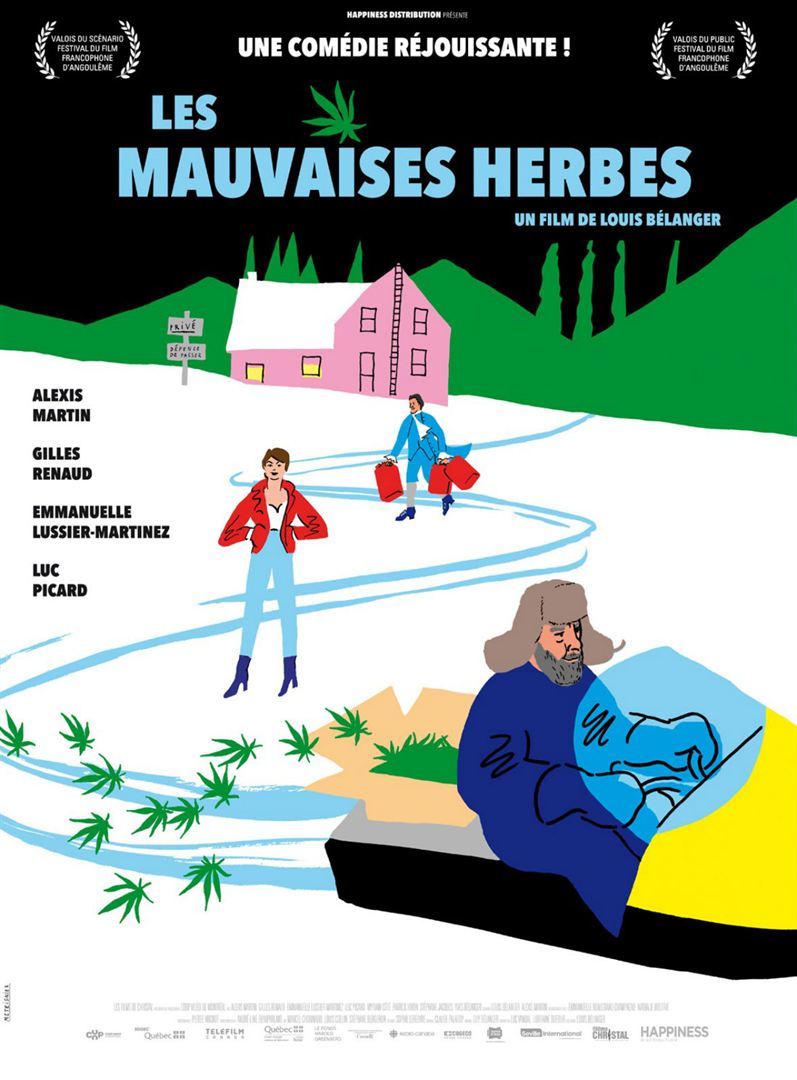

Officier de l’armée britannique, méprisé par ses supérieurs en raison de la déchéance de son père, Percy Fawcett est missionné par la Société royale géographique pour cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie au cœur de la forêt amazonienne. Jacques, un acteur de seconde zone, fuyant des créanciers trop pressants, se retrouve dans le nord du Québec en costume de théâtre. Il y croise Simon, un vieil agriculteur sur son motoneige qui accepte de le secourir. Mais la générosité de Simon n’est pas désintéressée : il exige de Jacques qu’il l’assiste dans son commerce de … cannabis.

Jacques, un acteur de seconde zone, fuyant des créanciers trop pressants, se retrouve dans le nord du Québec en costume de théâtre. Il y croise Simon, un vieil agriculteur sur son motoneige qui accepte de le secourir. Mais la générosité de Simon n’est pas désintéressée : il exige de Jacques qu’il l’assiste dans son commerce de … cannabis. Histoires de femmes.

Histoires de femmes.