Pendant plus d’un an, le documentariste Jérémie Battaglia a suivi l’équipe canadienne de natation synchronisée dans la phase préparatoire des Jeux olympiques de Rio.

Pendant plus d’un an, le documentariste Jérémie Battaglia a suivi l’équipe canadienne de natation synchronisée dans la phase préparatoire des Jeux olympiques de Rio.

J’ai adoré ce documentaire sorti en catimini dans quelques trop rares salles.

Pour trois raisons.

D’abord pour ses étonnantes images. Jérôme Battaglia vient de la photographie et réussit, comme le montre l’affiche, des plans sous-marins ou aériens d’une étonnante sophistication.

Ensuite pour son euphorisant suspense. Comme tous les films de sport, Parfaites est construit autour d’un enjeu simple. Gagnera ? Gagnera pas ? On prend fait et cause pour la sympathique équipe canadienne. On partage son stress, ses joies, ses déceptions. On admire sa quête sans cesse recommencée d’une perfection absolue. On découvre aussi un sport d’une étonnante exigence, nécessitant les talents de nageuse, de gymnaste et de danseuse. Un sport qui souffre d’être trop souvent réduit à l’image caricaturale qu’il donne : jolies poupées en bikini, trop maquillées, au sourire artificiel.

Enfin pour sa dimension géopolitique. Le Canada est en effet un outsider dans le monde de la natation synchronisée. Il est écrasé par la Russie ou par la Chine qui sélectionnent au berceau les nageuses sur des critères purement physiques. Pour améliorer leur synchronicité, ils identifient des jeunes filles quasi identiques, des « jumelles ». Le Canada n’a pas ce luxe. De cet handicap, il veut faire une force, souhaitant renvoyer l’image d’une équipe nationale diverse et métissée. Courez voir Parfaites pour savoir si ce pari hétérodoxe portera ses fruits.

Trois trafiquants de drogue rencontrent par hasard en pleine nuit un motard blessé qui les abat froidement avant de se réfugier dans une ferme dont il prend les occupants en otage. C’est le début d’une longue traque.

Trois trafiquants de drogue rencontrent par hasard en pleine nuit un motard blessé qui les abat froidement avant de se réfugier dans une ferme dont il prend les occupants en otage. C’est le début d’une longue traque. Greta va fêter ses quinze ans. Adolescente mal dans sa peau, elle a l’impression que personne ne la comprend : ni ses parents, ni sa grande sœur, ni ses amis du lycée. Pour lutter contre la solitude, elle se réfugie dans un univers parallèle peuplé de créatures inquiétantes.

Greta va fêter ses quinze ans. Adolescente mal dans sa peau, elle a l’impression que personne ne la comprend : ni ses parents, ni sa grande sœur, ni ses amis du lycée. Pour lutter contre la solitude, elle se réfugie dans un univers parallèle peuplé de créatures inquiétantes. Emilie Tesson-Hanssen (Céline Salette) travaille à la DRH d’une grande multinationale. Stéphane Froncart (Lambert Wilson) l’a recrutée dans un but machiavélique : réduire la masse salariale à moindre coût en poussant les salariés surnuméraires à la démission pour éviter le versement de lourdes primes de licenciements.

Emilie Tesson-Hanssen (Céline Salette) travaille à la DRH d’une grande multinationale. Stéphane Froncart (Lambert Wilson) l’a recrutée dans un but machiavélique : réduire la masse salariale à moindre coût en poussant les salariés surnuméraires à la démission pour éviter le versement de lourdes primes de licenciements. Face-de-mort, un catcheur devenu sénateur (sic), embauche quatre chasseurs de primes pour retrouver le précieux document qui lui a été volé dans l’incendie du bar des bikers qui lui servent de garde prétorienne. L’un des quatre, Rod Rosse, va se retourner contre son employeur et prendre fait et cause pour Lana, l’auteur du larcin.

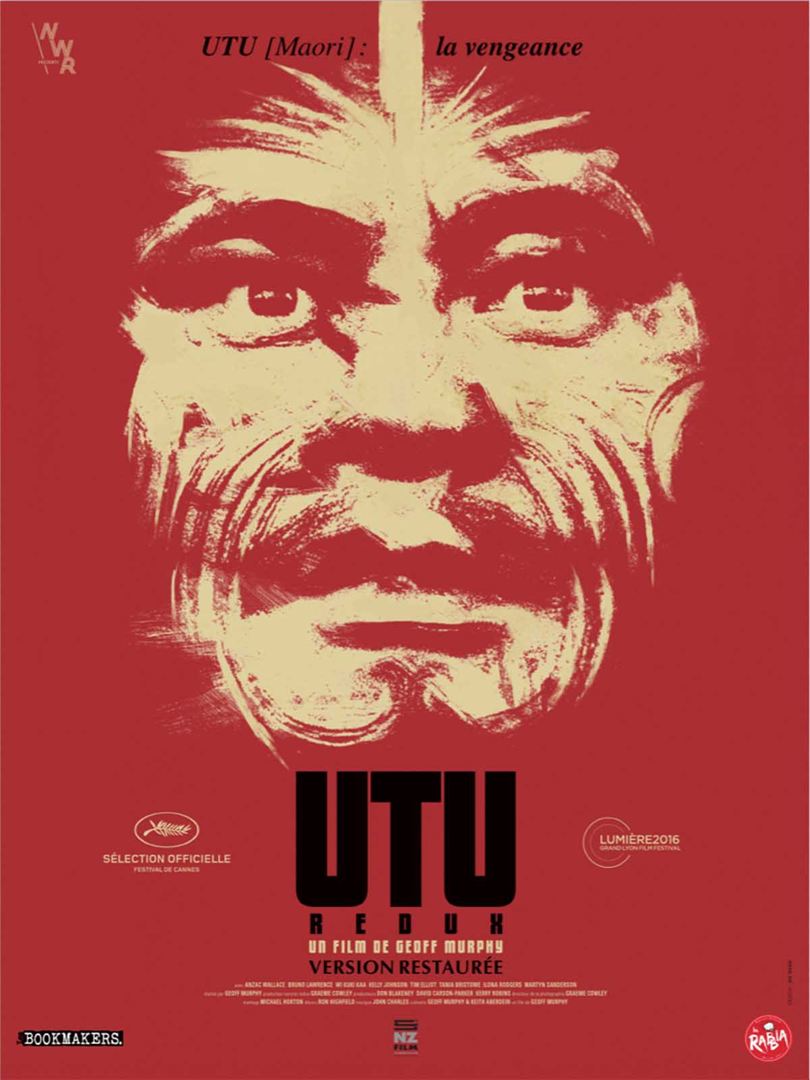

Face-de-mort, un catcheur devenu sénateur (sic), embauche quatre chasseurs de primes pour retrouver le précieux document qui lui a été volé dans l’incendie du bar des bikers qui lui servent de garde prétorienne. L’un des quatre, Rod Rosse, va se retourner contre son employeur et prendre fait et cause pour Lana, l’auteur du larcin. L’action de Utu se déroule en Nouvelle-Zélande pendant les années 1870 durant la colonisation de cet archipel par les Britanniques.

L’action de Utu se déroule en Nouvelle-Zélande pendant les années 1870 durant la colonisation de cet archipel par les Britanniques. Kate (Clemence Poesy) et Justin (Stephen Campbelle Moore) attendent un enfant. Ils occupent le premier étage d’une maison bourgeoise de Londres. Theresa (Laura Birn) et Jon (David Morrissey) s’installent au rez-de-jardin de la même demeure. Ils ont quelques années de plus et attendent eux aussi un enfant. Les couples sympathisent avant qu’un événement dramatique ne les éloigne.

Kate (Clemence Poesy) et Justin (Stephen Campbelle Moore) attendent un enfant. Ils occupent le premier étage d’une maison bourgeoise de Londres. Theresa (Laura Birn) et Jon (David Morrissey) s’installent au rez-de-jardin de la même demeure. Ils ont quelques années de plus et attendent eux aussi un enfant. Les couples sympathisent avant qu’un événement dramatique ne les éloigne. Rekia est kabyle. Quarante huit ans plus tôt son mari, Nour, est parti en France travailler dans le bâtiment. Chaque mois, il lui envoie, par son frère, un mandat. Mais les virements ont cessé depuis quatre ans. Inquiète, Rekia décide de prendre le bateau et de venir le chercher à Paris.

Rekia est kabyle. Quarante huit ans plus tôt son mari, Nour, est parti en France travailler dans le bâtiment. Chaque mois, il lui envoie, par son frère, un mandat. Mais les virements ont cessé depuis quatre ans. Inquiète, Rekia décide de prendre le bateau et de venir le chercher à Paris. King Kong : le retour.

King Kong : le retour. Je me plaignais hier des mises en scène un peu pauvres du cinéma français. Me voici aujourd’hui servi avec cette Orpheline d’une rare complexité et d’une belle sensibilité.

Je me plaignais hier des mises en scène un peu pauvres du cinéma français. Me voici aujourd’hui servi avec cette Orpheline d’une rare complexité et d’une belle sensibilité.