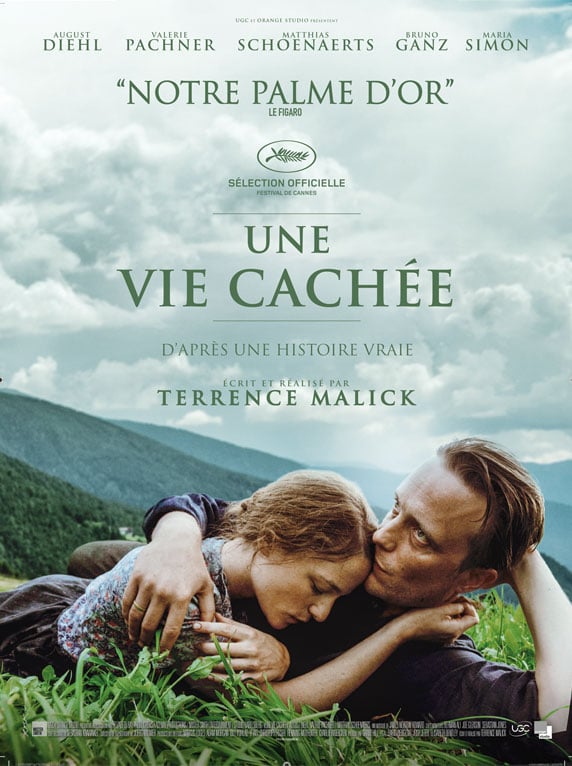

Un conscrit autrichien, Franz Jägerstätter fut décapité pendant la Seconde guerre mondiale pour avoir refusé de prêter allégeance au Führer.

Un conscrit autrichien, Franz Jägerstätter fut décapité pendant la Seconde guerre mondiale pour avoir refusé de prêter allégeance au Führer.

Le dernier film de Terrence Malick – comme d’ailleurs ses précédents – ne saurait laisser indifférent. Il suscitera la fascination ou la répulsion.

Dans la première hypothèse, on se laissera hypnotiser par une œuvre radicale, puissante, écrasante portée par une caméra tourbillonnante, une musique élégiaque et une interprétation inspirée. On sera ému jusqu’à l’âme par le dilemme qui se pose à Frantz : transiger ou pas, sauver sa peau ou mourir pour ses principes. On sortira durablement bouleversé de la salle, traumatisé par la dernière demie heure d’un film qui, comme peu d’autres, nous aura fait ressentir la peur de la mort et le courage inhumain qu’il faut pour l’affronter.

Dans la seconde, on aura trouvé le temps effroyablement long. Près de trois heures pour raconter une histoire qui se résume en une phrase. Terrence Malick ne cherche d’ailleurs pas d’échappatoire : il n’enrichira sa trame d’aucun artifice, d’aucune histoire secondaire qui lui donnerait plus de chair.

Au surplus, il a une façon de monter ses scènes qui leur donne un tempo incroyablement rapide. Il refuse la banalité du champ-contrechamp, filmant chaque scène comme on le ferait dans un clip vidéo, avec une musique envahissante et des ellipses qui en rendent parfois la compréhension difficile et empêchent l’émotion de s’installer. Ainsi, paradoxalement, ce film trop long est couturé de scènes trop courtes (ainsi de la confrontation entre Franz et le président du tribunal militaire qui le juge, interprété par un Bruno Ganz mourant qui allait décéder quelques semaines plus tard).

Les tics qui caractérisent son cinéma deviennent vite envahissants : ses travelings interminables sur des champs de blé, cette voix off susurrante semblable à celle d’un prêtre donnant l’absolution, ces tableaux de famille censés incarner la félicité domestique où immanquablement on voit les enfants gambader dans les prés et les parents rouler dans les foins comme s’ils avaient seize ans. Et, last but not least, ce mélange babélien de dialogues anglais et allemands (pourquoi diable faire parler anglais des personnages autrichiens), les seconds n’étant pas traduits, soit que le budget ait manqué pour le faire, soit que le réalisateur ait voulu ainsi souligner l’incommunicabilité de cette langue.

On l’aura compris au déséquilibre entre les deux points de vue qui précèdent : je suis sorti passablement excédé de la salle avec l’impression d’y avoir perdu mon temps et de m’être laissé enfumer par un escroc. Mais, les critiques dithyrambiques que je lis, la vénération admirative dans laquelle on tient Terrence Malick m’empêchent de défendre mon opinion sans l’accompagner d’un instant de doute. Que vous ayez déjà vu d’autres films de Terrence Malick ou pas, faites vous votre opinion. Allez voir Une vie cachée : vous adorerez… ou pas.

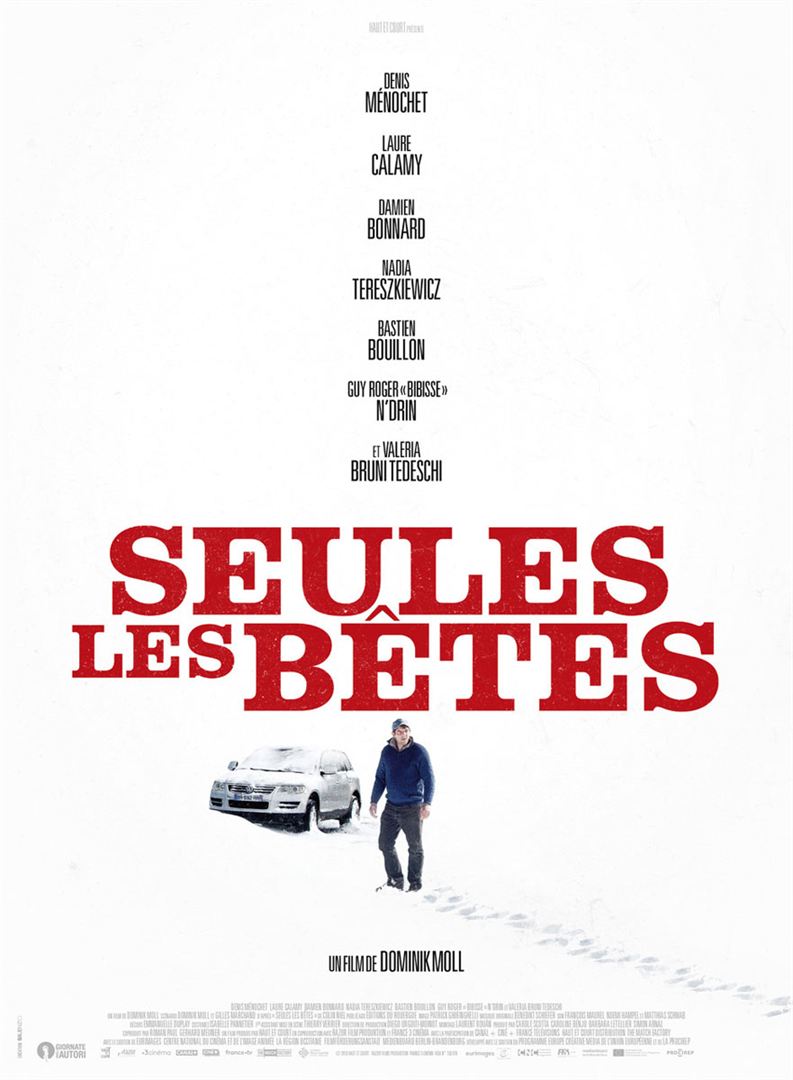

Sur le causse Méjean, enseveli sous la neige, une femme disparaît. Evelyn Lucat (Valeria Bruni Tedeschi) avait la quarantaine et vivait dans une grande bâtisse rénovée. Qui est responsable de sa mort ? Marion (Nadia Tereszkiewicz), la serveuse qu’Evelyn a rencontrée à Sète et qui l’a suivie par amour jusque chez elle ? Joseph (Damien Bonnard), un paysan bourru reclus dans sa ferme avec son chien depuis la mort de sa mère ? Alice (Laure Calamy), l’assistante sociale venue aider Joseph et devenue sa maîtresse ? Michel (Denis Ménochet), le mari trompé d’Alice qui cherche sur Internet un peu de chaleur humaine ? Ou même Armand (Guy Roger N’Drin), un jeune ivoirien qui se fait passer pour la pulpeuse Amandine pour arnaquer Michel ?

Sur le causse Méjean, enseveli sous la neige, une femme disparaît. Evelyn Lucat (Valeria Bruni Tedeschi) avait la quarantaine et vivait dans une grande bâtisse rénovée. Qui est responsable de sa mort ? Marion (Nadia Tereszkiewicz), la serveuse qu’Evelyn a rencontrée à Sète et qui l’a suivie par amour jusque chez elle ? Joseph (Damien Bonnard), un paysan bourru reclus dans sa ferme avec son chien depuis la mort de sa mère ? Alice (Laure Calamy), l’assistante sociale venue aider Joseph et devenue sa maîtresse ? Michel (Denis Ménochet), le mari trompé d’Alice qui cherche sur Internet un peu de chaleur humaine ? Ou même Armand (Guy Roger N’Drin), un jeune ivoirien qui se fait passer pour la pulpeuse Amandine pour arnaquer Michel ? Comme dans ses précédents films (Intervention divine, Le Temps qui reste), Elia Suleiman se met en scène, spectateur silencieux et pince-sans-rire des dérives absurdes de notre monde. On le suit cette fois-ci en train d’écrire son prochain film et d’essayer d’en boucler le financement sur trois continents : d’abord à Nazareth, ensuite à Paris, enfin à New York.

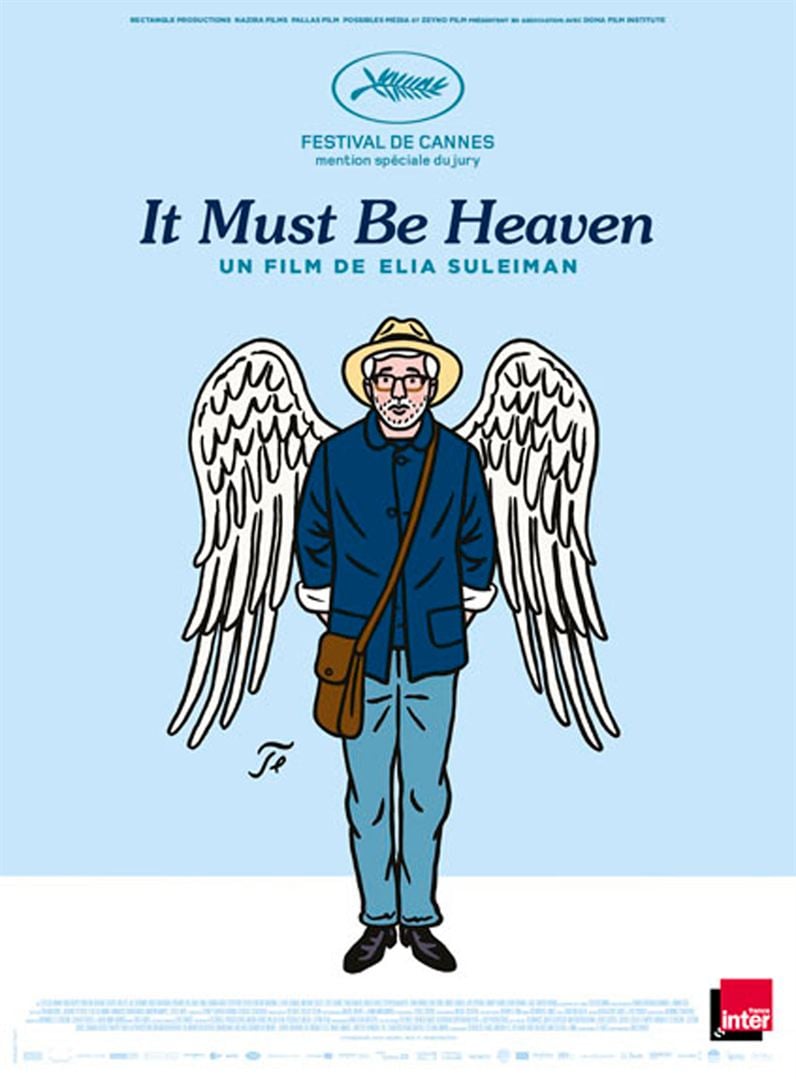

Comme dans ses précédents films (Intervention divine, Le Temps qui reste), Elia Suleiman se met en scène, spectateur silencieux et pince-sans-rire des dérives absurdes de notre monde. On le suit cette fois-ci en train d’écrire son prochain film et d’essayer d’en boucler le financement sur trois continents : d’abord à Nazareth, ensuite à Paris, enfin à New York. En 1957, à New York, Lionel Essrog (Edward Norton), affecté du syndrome de la Tourette, a été recueilli et formé par Frank Minna (Bruce Willis), un détective privé. Quand son mentor est assassiné, Lionel enquête sur le crime. Ses recherches le mènent à Moses Randolph (Alec Baldwin), l’homme le plus puissant de la ville, et à Laura Rose (Gugu Mbatha-Raw), une avocate qui s’est mis en tête d’en dénoncer les pratiques mafieuses.

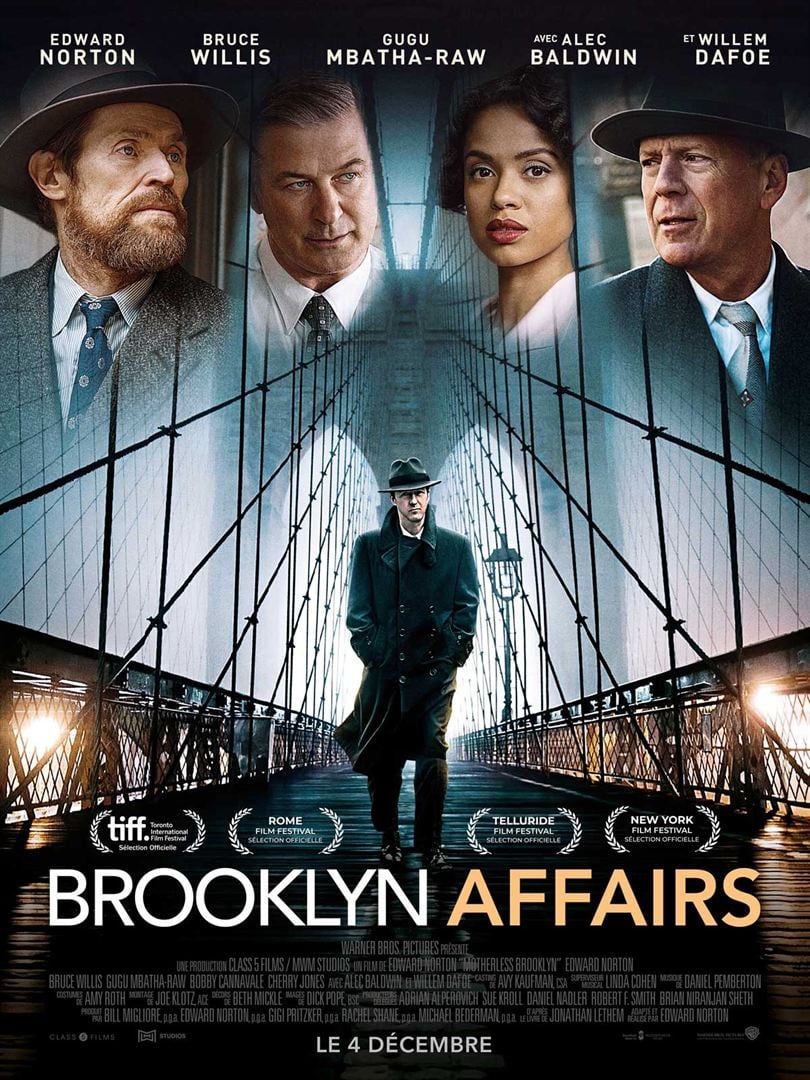

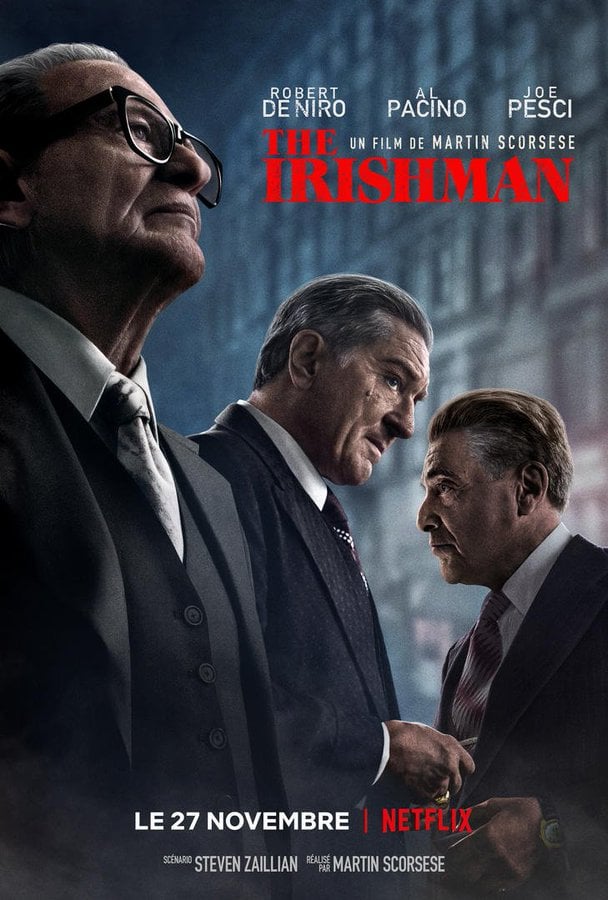

En 1957, à New York, Lionel Essrog (Edward Norton), affecté du syndrome de la Tourette, a été recueilli et formé par Frank Minna (Bruce Willis), un détective privé. Quand son mentor est assassiné, Lionel enquête sur le crime. Ses recherches le mènent à Moses Randolph (Alec Baldwin), l’homme le plus puissant de la ville, et à Laura Rose (Gugu Mbatha-Raw), une avocate qui s’est mis en tête d’en dénoncer les pratiques mafieuses. Frank Sheeran (1920-2003) a raconté sa vie dans un livre intitulé « J’ai tué Jimmy Hoffa » dans lequel il revendique l’assassinat en 1975 du chef des Teamsters américains. Le titre original de ces mémoires est moins tonitruant : « I Heard You Paint Houses ». Tels auraient été les premiers mots adressés par Hoffa à Sheeran. Il s’agissait moins de saluer ses talents de peintre en bâtiment que d’évoquer à demi mots sa profession de tueur à gages, l’expression renvoyant au sang de ses victimes giclant sur les murs des maisons où elles étaient exécutées.

Frank Sheeran (1920-2003) a raconté sa vie dans un livre intitulé « J’ai tué Jimmy Hoffa » dans lequel il revendique l’assassinat en 1975 du chef des Teamsters américains. Le titre original de ces mémoires est moins tonitruant : « I Heard You Paint Houses ». Tels auraient été les premiers mots adressés par Hoffa à Sheeran. Il s’agissait moins de saluer ses talents de peintre en bâtiment que d’évoquer à demi mots sa profession de tueur à gages, l’expression renvoyant au sang de ses victimes giclant sur les murs des maisons où elles étaient exécutées. Les personnes qui le souhaitent peuvent déposer au Mémorial de la Shoah à Paris les archives personnelles des déportés juifs et de leurs familles. Des bénévoles les accueillent, les écoutent et prennent en dépôt les documents (photos, lettres, objets) qui leur sont confiés, les classent, les archivent.

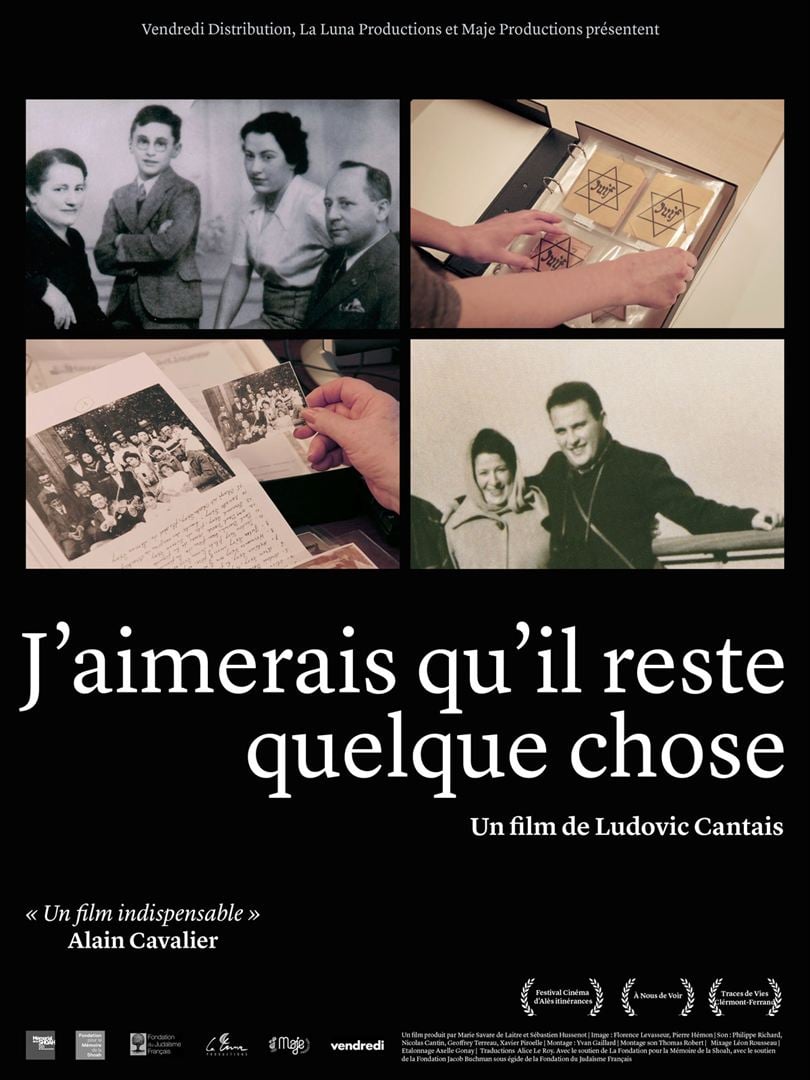

Les personnes qui le souhaitent peuvent déposer au Mémorial de la Shoah à Paris les archives personnelles des déportés juifs et de leurs familles. Des bénévoles les accueillent, les écoutent et prennent en dépôt les documents (photos, lettres, objets) qui leur sont confiés, les classent, les archivent. Dans une petite ville sans histoire de l’Illinois, une jeune fille disparaît. Le garçon dont elle a repoussé les avances et qui est le dernier à l’avoir vue vivante est rongé par la culpabilité. Ses amies s’inquiètent pour elle. Sa mère, qui dirige la chorale du collège, perd vite pied.

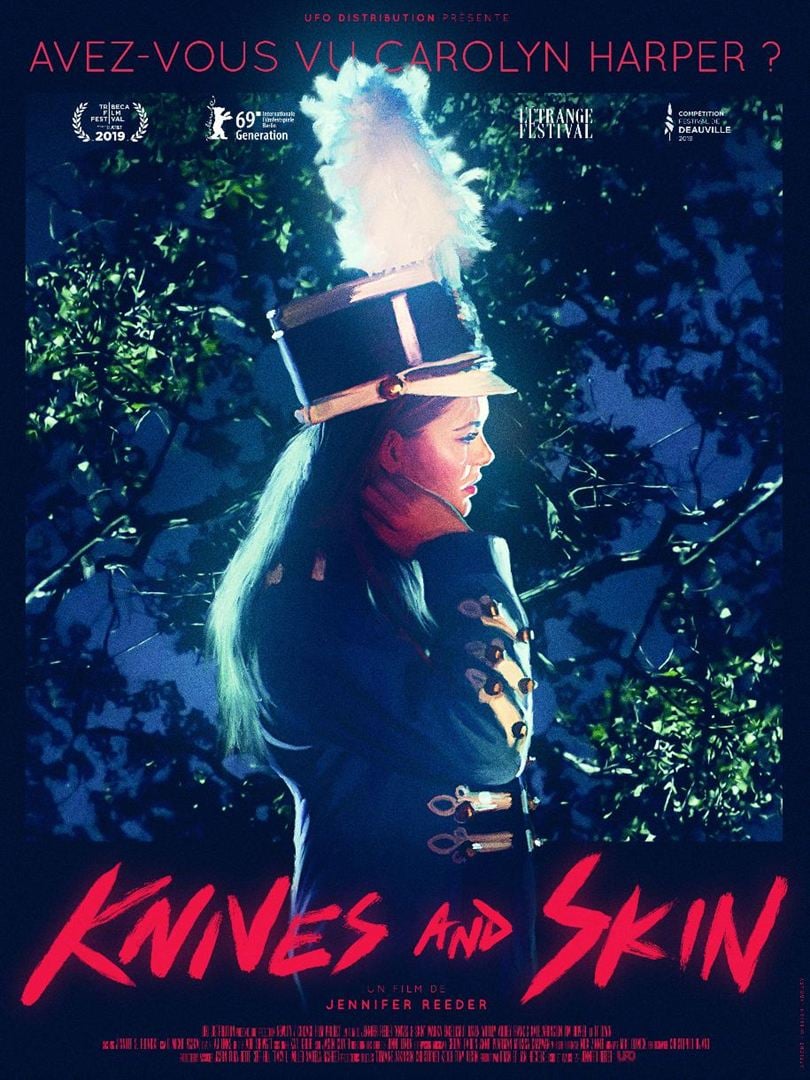

Dans une petite ville sans histoire de l’Illinois, une jeune fille disparaît. Le garçon dont elle a repoussé les avances et qui est le dernier à l’avoir vue vivante est rongé par la culpabilité. Ses amies s’inquiètent pour elle. Sa mère, qui dirige la chorale du collège, perd vite pied. Isadora Duncan (1877-1927) est une danseuse américaine à laquelle on prête l’invention de la danse moderne libérant le corps du carcan imposé par le tutu et les pointes. Le 19 avril 1913, ses deux enfants, Deirdre, six ans, et Patrick, trois ans, ont trouvé la mort dans un accident de voiture. Isadora Duncan ne se remit jamais de ce drame qui lui inspira dix ans plus tard un solo déchirant intitulé La Mère sur la musique de Scriabine.

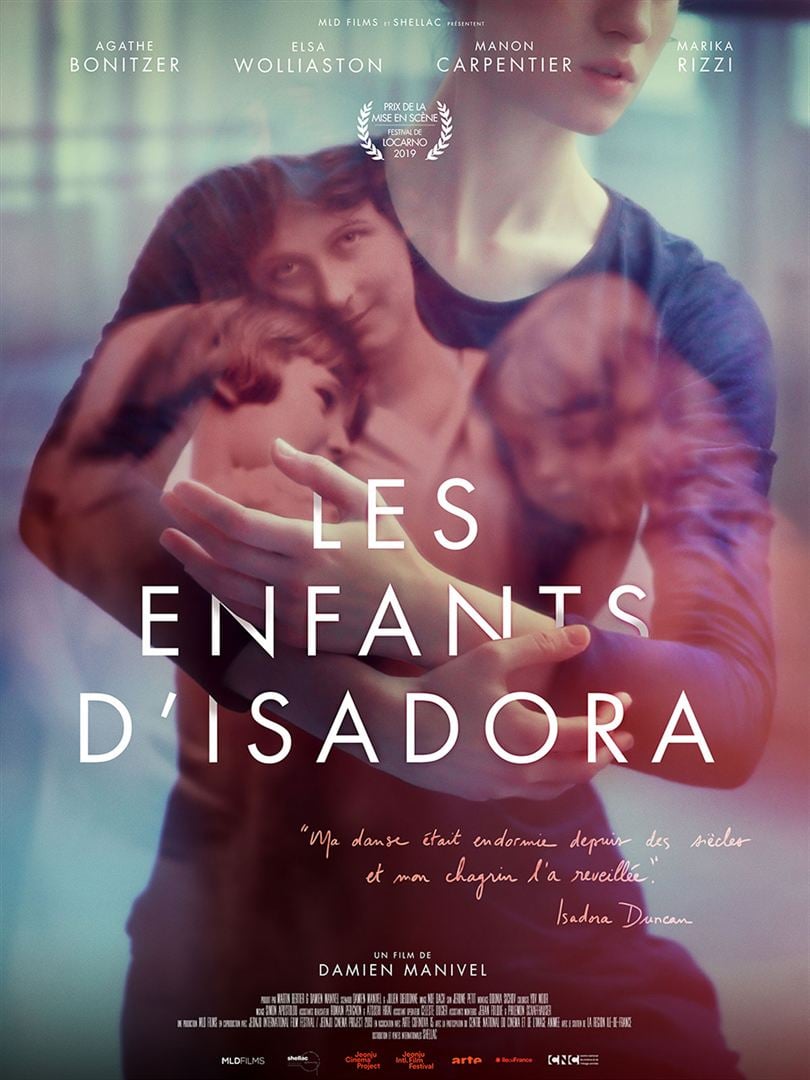

Isadora Duncan (1877-1927) est une danseuse américaine à laquelle on prête l’invention de la danse moderne libérant le corps du carcan imposé par le tutu et les pointes. Le 19 avril 1913, ses deux enfants, Deirdre, six ans, et Patrick, trois ans, ont trouvé la mort dans un accident de voiture. Isadora Duncan ne se remit jamais de ce drame qui lui inspira dix ans plus tard un solo déchirant intitulé La Mère sur la musique de Scriabine. En 1992, l’ex-Yougoslavie est à feu et à sang. Sarajevo est en état de siège. La communauté internationale, impuissante, compte les morts. Quelques journalistes, parqués à l’hôtel Hilton, informent le monde au péril de leurs vies. Parmi eux, Paul Marchand, reporter freelance pour France Info, la RTBF, Radio Suisse romande et Radio Canada. Il a trente ans à peine, un cigare (cubain) cloué au bec, un bonnet de marin vissé sur le crâne. Son éthique intransigeante le force à rendre compte avec autant d’objectivité que possible d’une guerre fratricide. Sa sensibilité l’empêche de rester neutre dans un conflit qui s’éternise.

En 1992, l’ex-Yougoslavie est à feu et à sang. Sarajevo est en état de siège. La communauté internationale, impuissante, compte les morts. Quelques journalistes, parqués à l’hôtel Hilton, informent le monde au péril de leurs vies. Parmi eux, Paul Marchand, reporter freelance pour France Info, la RTBF, Radio Suisse romande et Radio Canada. Il a trente ans à peine, un cigare (cubain) cloué au bec, un bonnet de marin vissé sur le crâne. Son éthique intransigeante le force à rendre compte avec autant d’objectivité que possible d’une guerre fratricide. Sa sensibilité l’empêche de rester neutre dans un conflit qui s’éternise. Le rêve de Sarah Loreau est sur le point de se réaliser. Cette brillante astronaute a été retenue pour participer à la prochaine mission internationale Soyouz vers la Station spatiale internationale (ISS) en orbite autour de la Terre. Objectif : préparer la conquête de Mars.

Le rêve de Sarah Loreau est sur le point de se réaliser. Cette brillante astronaute a été retenue pour participer à la prochaine mission internationale Soyouz vers la Station spatiale internationale (ISS) en orbite autour de la Terre. Objectif : préparer la conquête de Mars.