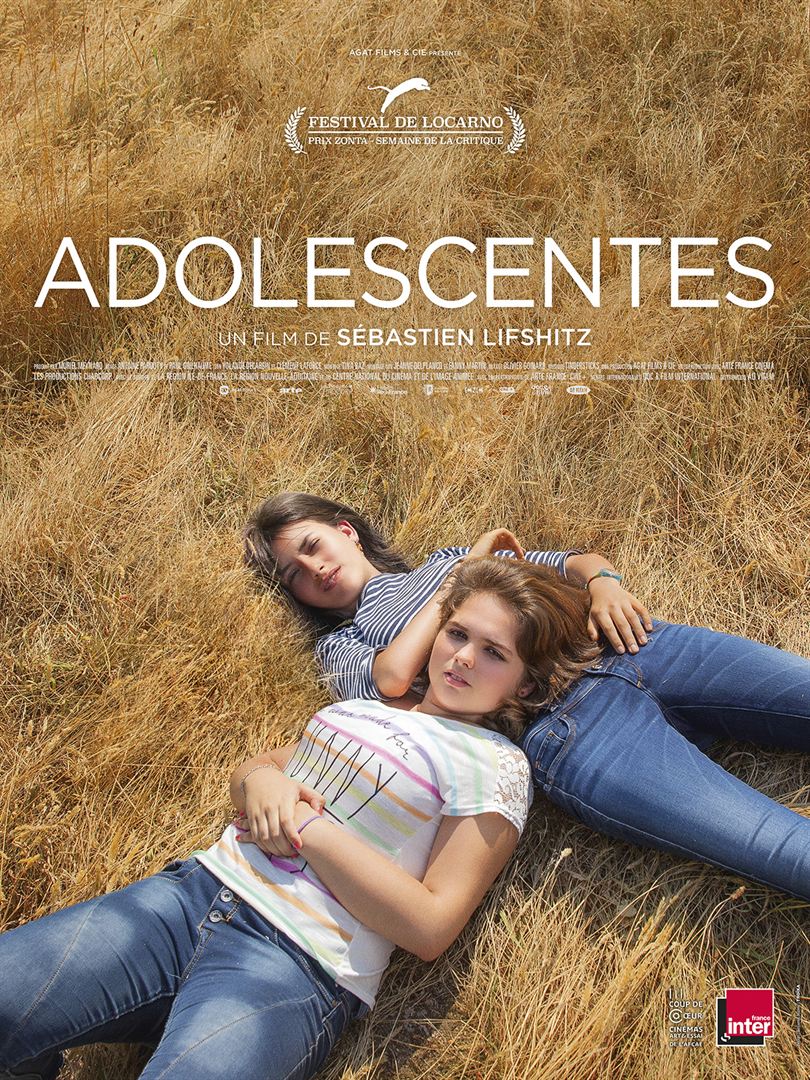

Pendant cinq ans, le documentariste Sébastien Lifshitz a suivi Emma et Anaïs, deux adolescentes de Brive-la-Gaillarde. De la quatrième à la terminale, il a filmé leurs vies, en cours avec leurs camarades, chez elles avec leurs parents, pendant leurs loisirs…

Pendant cinq ans, le documentariste Sébastien Lifshitz a suivi Emma et Anaïs, deux adolescentes de Brive-la-Gaillarde. De la quatrième à la terminale, il a filmé leurs vies, en cours avec leurs camarades, chez elles avec leurs parents, pendant leurs loisirs…

Depuis que sa sortie avait été annoncée le 25 mars, j’attendais avec une sourde impatience Adolescentes. Pour deux raisons.

La première est la grande estime dans laquelle je tiens Sébastien Lifshitz, sans doute l’un des plus grands documentaristes français contemporains. J’avais été durablement impressionné par Les Invisibles, en 2012, qui décrivait la vie ordinaire de couples homosexuels, en démontrant, à rebours des outrances incendiaires des opposants au mariage pour tous, que les gays n’étaient ni des monstres dénaturés ni des pervers partouzeurs.

La seconde est la ressemblance entre le dispositif de Adolescentes et celui de Boyhood, l’un de mes films préférés de la dernière décennie, qui lui aussi faisait le pari risqué de suivre, pendant douze ans, les membres d’une même famille.

Le défi est relevé haut la main. Des cinq cents heures de rushes qu’il a tournées, Sébastien Lifshitz a réussi à tirer un documentaire de deux heures qui va à l’essentiel. On y suit l’évolution de Emma et Anaïs et on en devient même si proche que, comme les membres de sa propre famille, on ne les voit plus vieillir.

Anaïs vient d’un milieu très modeste. Sa mère, obèse et dépressive, enchaîne les hospitalisations. C’est à elle qu’incombe la charge de l’éducation de ses plus jeunes frères. L’adolescente en surpoids n’a pas de bons résultats scolaires et doit être orientée en seconde vers un bac professionnel. Mais cela ne l’empêche pas de garder contre vents et marées une joie de vivre communicative.

Emma au contraire est plus renfermée. Elle est issue d’un milieu beaucoup plus privilégié. Sa mère, très présente, trop peut-être, veille avec un soin jaloux à ses devoirs et à son orientation. Volontiers boudeuse, l’adolescente est en conflit permanent avec elle.

Adolescentes raconte l’amitié de ses deux jeunes filles, réunies au collège par les hasards de la carte scolaire, mais lentement séparées au lycée par leurs études. Perce derrière ce double portrait une ambition sociologique : filmer cette France qu’on ne dit plus « profonde » mais « périphérique » depuis que le géographe Christophe Guilluy en a popularisé l’expression. D’ailleurs Sébastien Lifshitz désireux de s’éloigner de l’archétype qui fait coïncider adolescence et banlieue, dit avoir choisi sciemment de poser sa caméra en Corrèze dans une ville de province « un peu neutre et dormante » (les habitants de Brive-la-Gaillarde apprécieront !)

Quelle image de la France périphérique et de sa jeunesse Adolescentes renvoie-t-il ? On y touche du doigt la part toujours prépondérante des déterminants sociaux – Anaïs suivra des études d’infirmière alors qu’Emma veut intégrer une école de cinéma – corrigée par les dispositifs publics – Anaïs bénéficie d’un contrat « jeune majeur » du conseil départemental lui permettant de quitter sa famille et de s’installer dans un appartement dès ses dix-huit ans. Si les deux adolescentes sont sensibles au monde qui les entoure – Lifshitz filme leurs réactions aux attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan et à l’élection d’Emmanuel Macron (hostile pour l’une, dont on comprend en tremblant que sa préférence allait à Marine Le Pen, indifférente pour l’autre) – elles vivent les mêmes épreuves que les adolescentes de leurs âges : la relation à la mère (les pères sont dans les deux familles étrangement effacés sinon absents), les premiers flirts, l’éveil pudique à la sexualité…

Qu’on ait seize ans ou le triple, qu’on habite Paris ou la province, on sera ému par Adolescentes, par le portrait de ses deux attachantes héroïnes et par l’image qu’il nous renvoie d’une certaine jeunesse contemporaine.

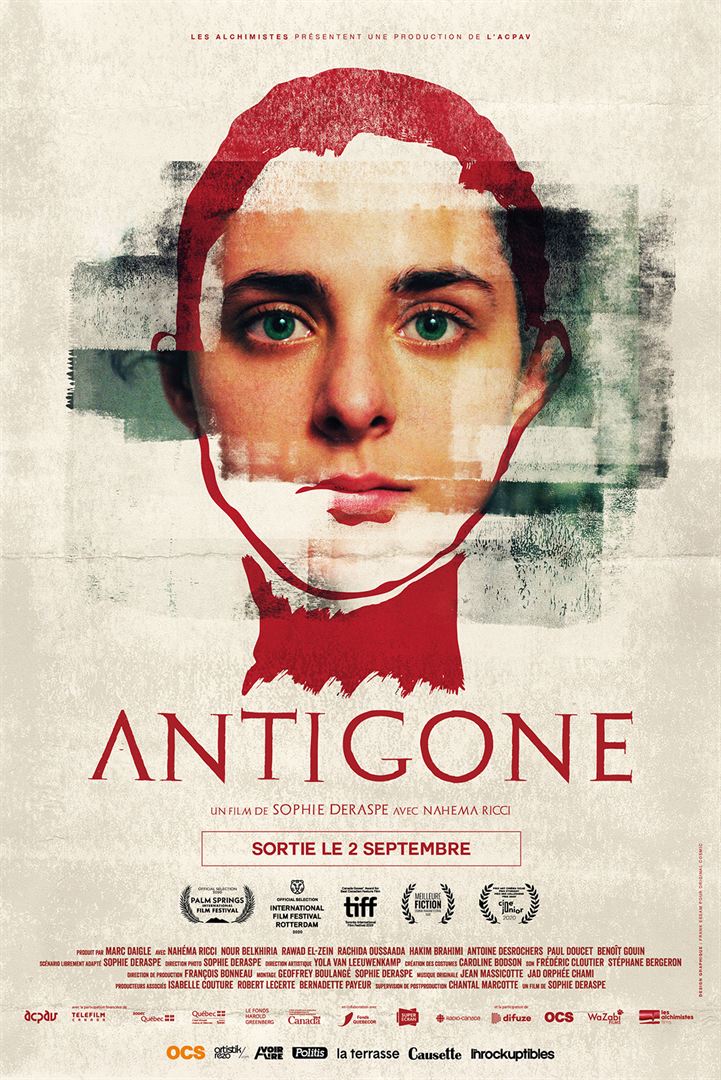

Antigone, jeune Kabyle dont les parents ont été tués en Algérie pendant la décennie noire, est réfugiée au Canada avec sa grand-mère. Si sa sœur et elle vivent une enfance sans problème, ses deux frères ont versé dans la délinquance. Lors d’une interpellation, l’aîné, est tué par la police ; le cadet, est incarcéré et menacé d’expulsion. Choisissant d’écouter son cœur, Antigone décide de violer la loi des hommes en organisant l’évasion de Polynice.

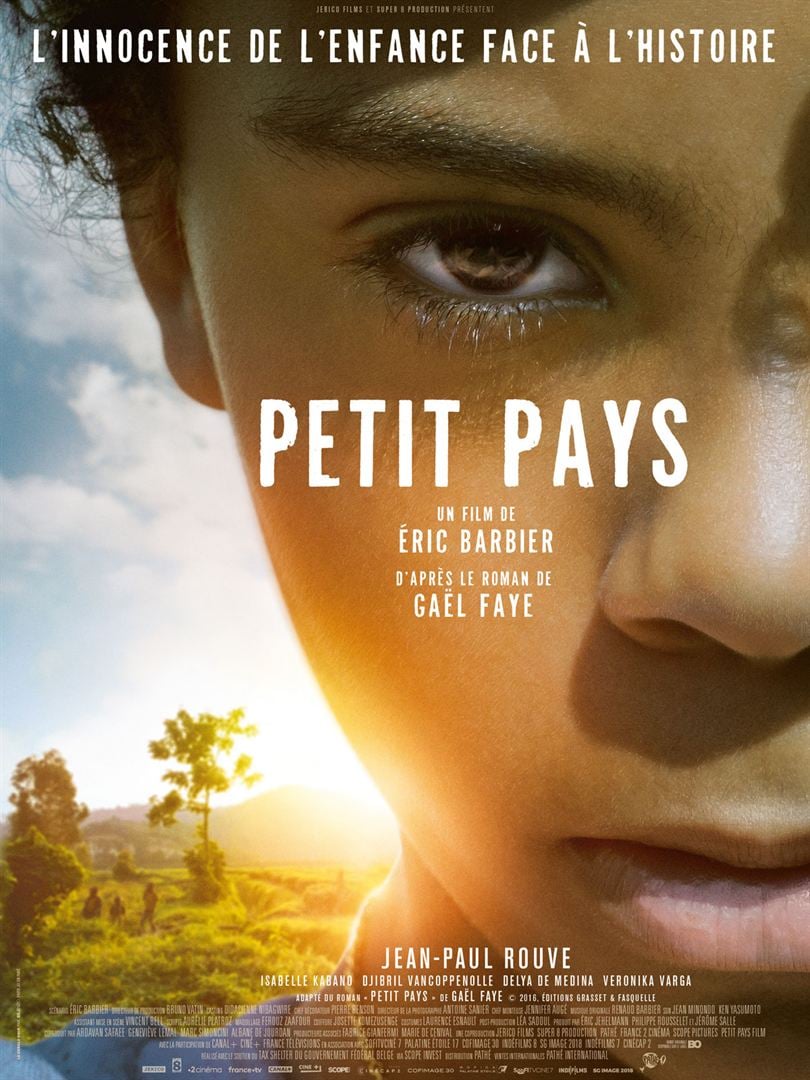

Antigone, jeune Kabyle dont les parents ont été tués en Algérie pendant la décennie noire, est réfugiée au Canada avec sa grand-mère. Si sa sœur et elle vivent une enfance sans problème, ses deux frères ont versé dans la délinquance. Lors d’une interpellation, l’aîné, est tué par la police ; le cadet, est incarcéré et menacé d’expulsion. Choisissant d’écouter son cœur, Antigone décide de violer la loi des hommes en organisant l’évasion de Polynice. Gaby a dix ans. Il vit une enfance protégée à Bujumbura au Burundi avec Michel, son père, un entrepreneur français expatrié, Yvonne, sa mère, d’origine rwandaise et Ana, sa sœur cadette. Élève de la classe de Mme Economopoulos, il forme avec quatre camarades une bande d’amis indéfectiblement soudés. Mais cet éden enfantin va se fissurer sous le poids des événements extérieurs : le coup d’État d’octobre 1993 qui renverse le président tutsi Melchior Ndadaye et surtout le génocide au Rwanda qui va décimer la famille de Yvonne.

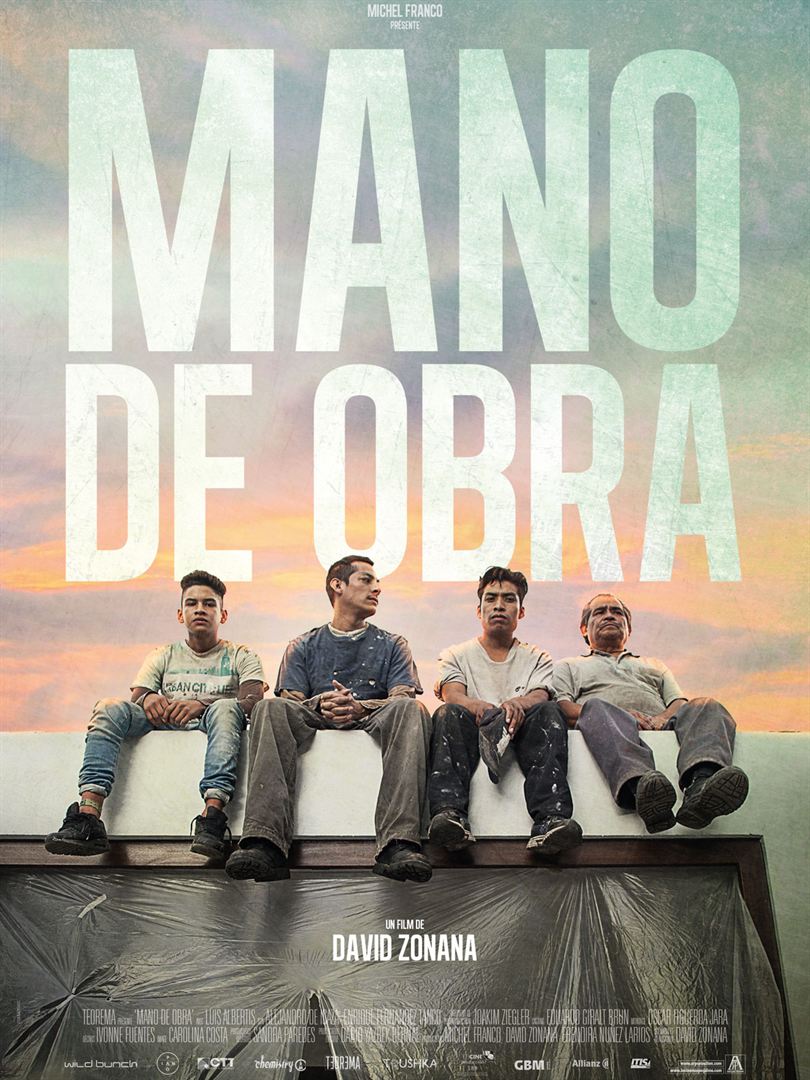

Gaby a dix ans. Il vit une enfance protégée à Bujumbura au Burundi avec Michel, son père, un entrepreneur français expatrié, Yvonne, sa mère, d’origine rwandaise et Ana, sa sœur cadette. Élève de la classe de Mme Economopoulos, il forme avec quatre camarades une bande d’amis indéfectiblement soudés. Mais cet éden enfantin va se fissurer sous le poids des événements extérieurs : le coup d’État d’octobre 1993 qui renverse le président tutsi Melchior Ndadaye et surtout le génocide au Rwanda qui va décimer la famille de Yvonne. Au Mexique, des manœuvres s’activent dans une villa cossue en plein travaux. Un homme tombe du toit par accident. Il décèdera des suites de sa chute, laissant une femme enceinte et sans le sou. Son frère Francisco, manœuvre lui aussi, se bat sans succès pour obtenir une indemnisation. Mais son contremaître ne veut rien entendre et invoque l’état d’ébriété du défunt que rien n’atteste sinon des résultats d’analyse contrefaits. L’exaspération montant, Francisco décide de se venger.

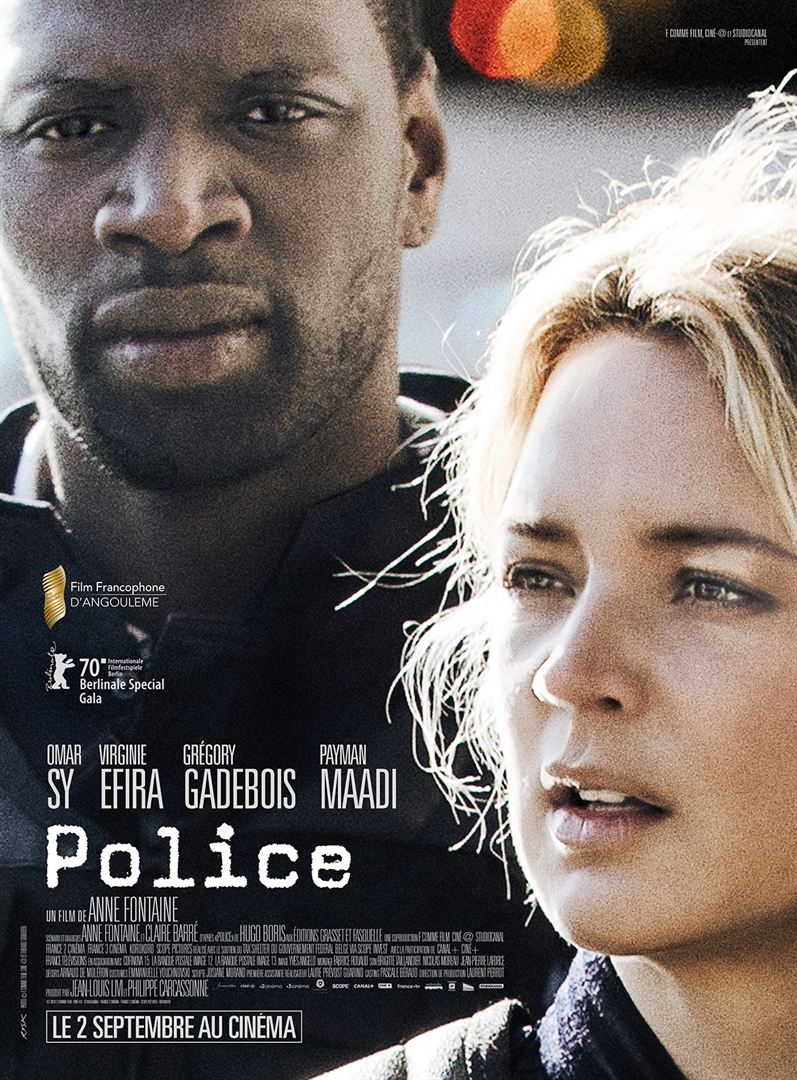

Au Mexique, des manœuvres s’activent dans une villa cossue en plein travaux. Un homme tombe du toit par accident. Il décèdera des suites de sa chute, laissant une femme enceinte et sans le sou. Son frère Francisco, manœuvre lui aussi, se bat sans succès pour obtenir une indemnisation. Mais son contremaître ne veut rien entendre et invoque l’état d’ébriété du défunt que rien n’atteste sinon des résultats d’analyse contrefaits. L’exaspération montant, Francisco décide de se venger. Aristide (Omar Sy), Virginie (Virginie Effira) et Erik (Gergory Gadebois) travaillent au commissariat de police du douzième arrondissement. Chacun a ses blessures secrètes qu’il cache tant bien que mal : Aristide est sujet à des troubles post-traumatiques, Virginie, dont le mariage bat de l’aile, est tombée enceinte d’Aristide, Erik, alcoolique repenti, est sur le point de se séparer de sa femme.

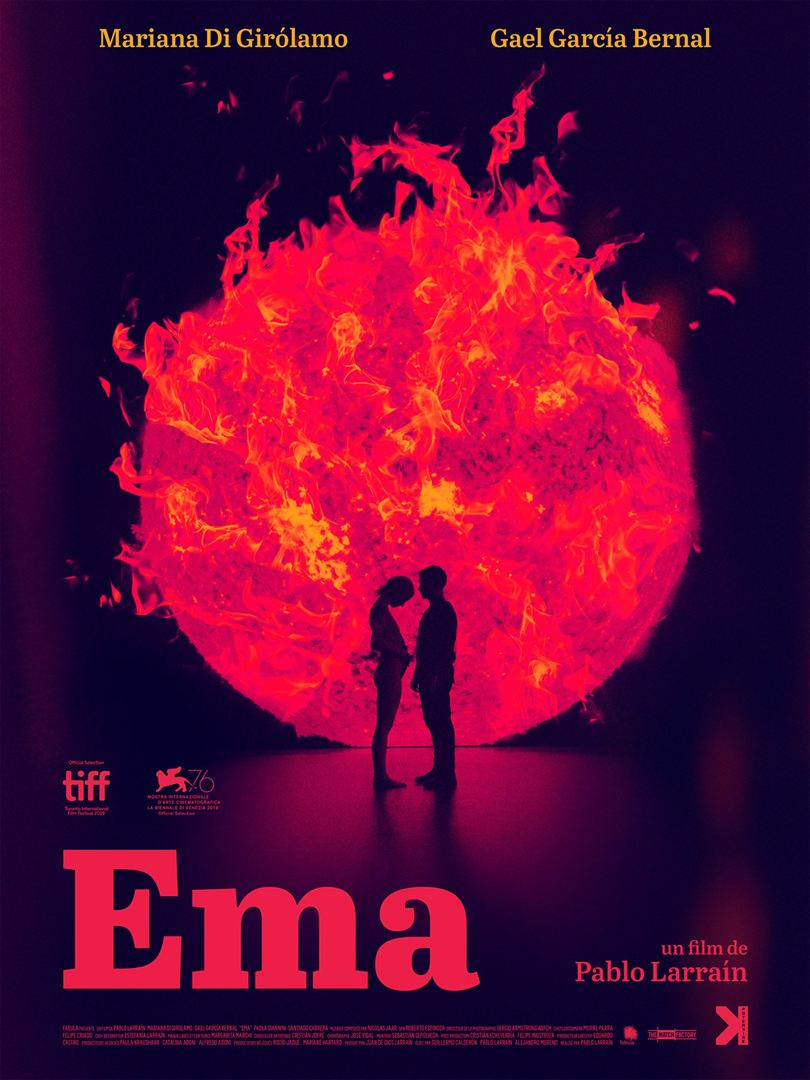

Aristide (Omar Sy), Virginie (Virginie Effira) et Erik (Gergory Gadebois) travaillent au commissariat de police du douzième arrondissement. Chacun a ses blessures secrètes qu’il cache tant bien que mal : Aristide est sujet à des troubles post-traumatiques, Virginie, dont le mariage bat de l’aile, est tombée enceinte d’Aristide, Erik, alcoolique repenti, est sur le point de se séparer de sa femme. Ema (Mariana Di Girolamo) est une jeune danseuse. Elle vit en couple avec Gaston (Gael Garcia Bernal), un chorégraphe plus âgé qu’elle. À cause de l’infertilité de Gaston, le couple a décidé d’adopter. Mais l’adoption s’est mal passée. Polo, le petit Colombien de dix ans qui leur a été confié, s’est révélé violent et a manqué tuer la sœur cadette d’Ema si bien que Ema et Gaston se vont vus contraints de le rendre au service de l’adoption.

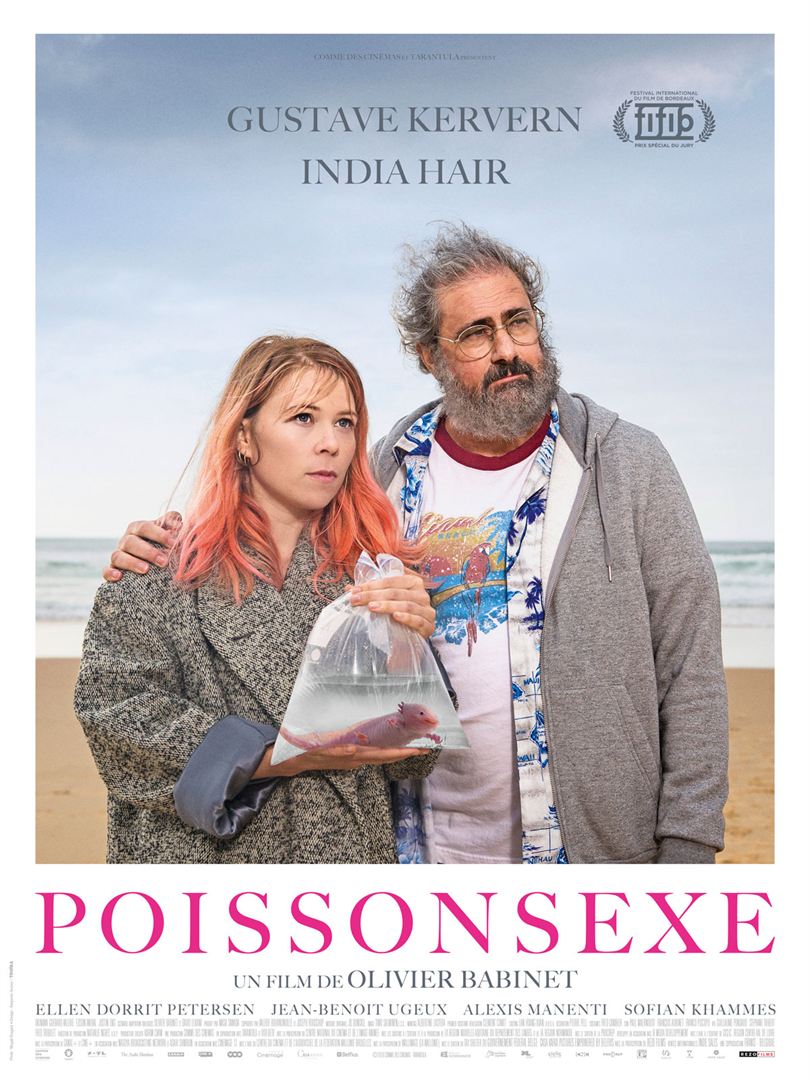

Ema (Mariana Di Girolamo) est une jeune danseuse. Elle vit en couple avec Gaston (Gael Garcia Bernal), un chorégraphe plus âgé qu’elle. À cause de l’infertilité de Gaston, le couple a décidé d’adopter. Mais l’adoption s’est mal passée. Polo, le petit Colombien de dix ans qui leur a été confié, s’est révélé violent et a manqué tuer la sœur cadette d’Ema si bien que Ema et Gaston se vont vus contraints de le rendre au service de l’adoption. Dans un futur proche, la pollution a vidé les océans de sa population. Il n’y a plus de poissons et une seule baleine qui s’approche des côtes françaises et menace de s’y échouer.

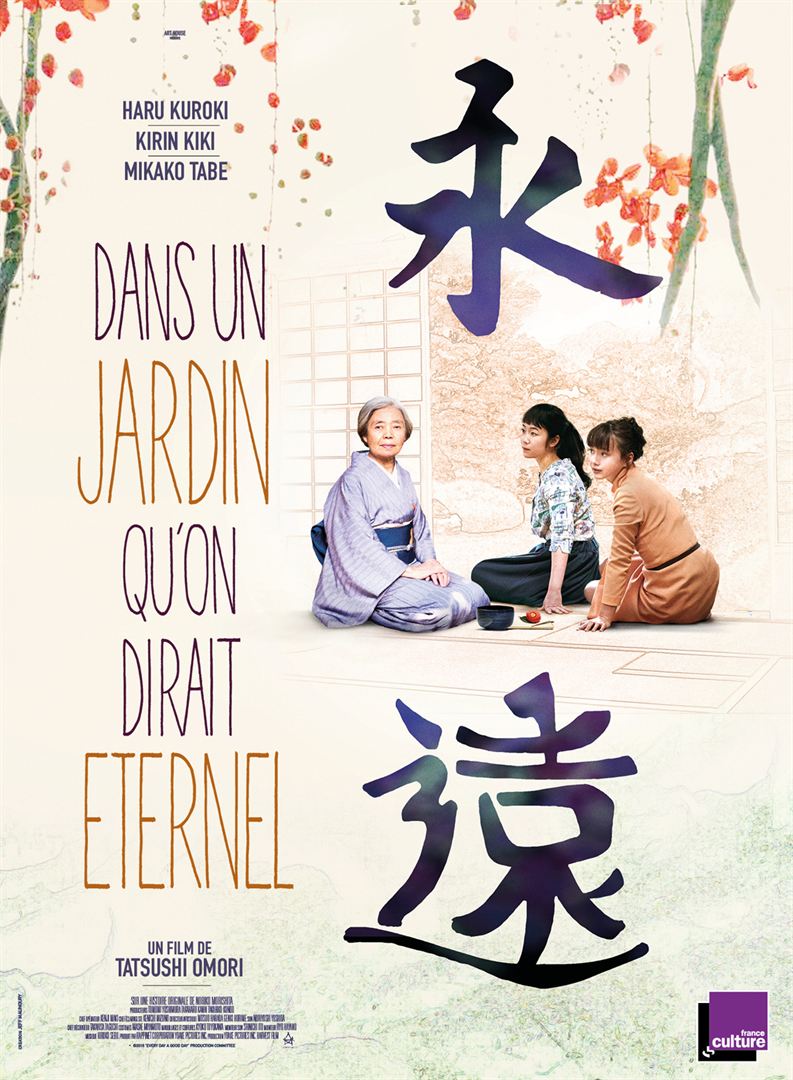

Dans un futur proche, la pollution a vidé les océans de sa population. Il n’y a plus de poissons et une seule baleine qui s’approche des côtes françaises et menace de s’y échouer. Noriko a vingt ans et ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Sa cousine Michiko est plus vive et plus volontaire. Un beau jour, sur la suggestion des parents de Noriko, les deux jeunes filles décident d’aller s’initier à la cérémonie du thé auprès de Mme Takeda. Les années passent ; mais le rituel hebdomadaire de la leçon chez la vieille professeure continue.

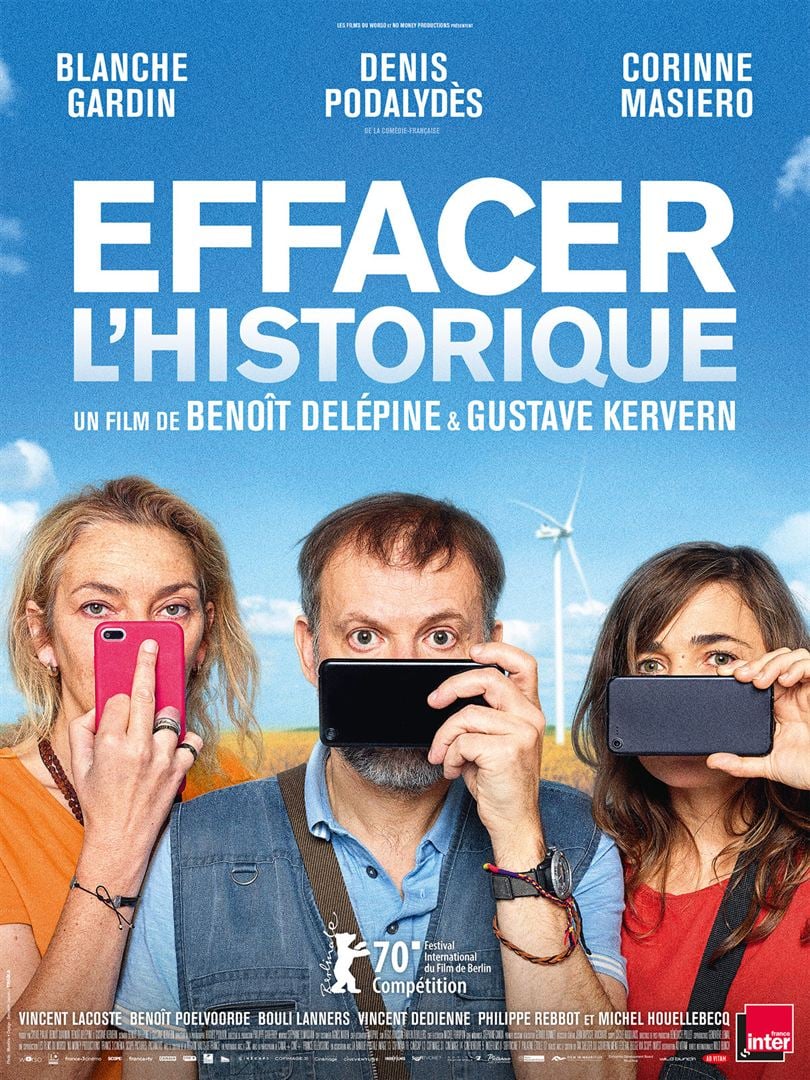

Noriko a vingt ans et ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Sa cousine Michiko est plus vive et plus volontaire. Un beau jour, sur la suggestion des parents de Noriko, les deux jeunes filles décident d’aller s’initier à la cérémonie du thé auprès de Mme Takeda. Les années passent ; mais le rituel hebdomadaire de la leçon chez la vieille professeure continue. Trois voisins d’un lotissement anonyme en périphérie d’une ville moyenne du Pas-de-Calais (« Dieu que c’est laid ») ont noué autour d’un rond-point, pendant les occupations des Gilets jaunes, une amitié durable. Marie (Blanche Gardin, nouvelle venue chez Delépine & Kervern), seule dans sa maison depuis que son mari l’a quittée avec son fils, est victime d’un chantage à la sextape. Bertrand (Denis Podalydès) malgré les crédits qui s’accumulent, est subjugué par la voix d’une téléopératrice qui l’appelle de l’île Maurice. Christine est devenue conductrice de VTC mais se désespère de ne recevoir que des mauvaises notes de ses clients.

Trois voisins d’un lotissement anonyme en périphérie d’une ville moyenne du Pas-de-Calais (« Dieu que c’est laid ») ont noué autour d’un rond-point, pendant les occupations des Gilets jaunes, une amitié durable. Marie (Blanche Gardin, nouvelle venue chez Delépine & Kervern), seule dans sa maison depuis que son mari l’a quittée avec son fils, est victime d’un chantage à la sextape. Bertrand (Denis Podalydès) malgré les crédits qui s’accumulent, est subjugué par la voix d’une téléopératrice qui l’appelle de l’île Maurice. Christine est devenue conductrice de VTC mais se désespère de ne recevoir que des mauvaises notes de ses clients. Ichiko est infirmière à domicile. Elle a notamment la charge, dont elle s’acquitte consciencieusement, d’une personne âgée, une grand-mère en fin de vie qui fut une grande artiste-peintre. Ichiko s’attache à cette grabataire et à sa famille. Elle va même jusqu’à aider ses deux petites-filles dans leurs révisions scolaires.

Ichiko est infirmière à domicile. Elle a notamment la charge, dont elle s’acquitte consciencieusement, d’une personne âgée, une grand-mère en fin de vie qui fut une grande artiste-peintre. Ichiko s’attache à cette grabataire et à sa famille. Elle va même jusqu’à aider ses deux petites-filles dans leurs révisions scolaires.