Einar et Nadja forment un jeune couple suédois aimant. Lui a passé son diplôme d’ingénieur ; elle, d’origine somalienne, étudie la médecine. Alors que Nadja vient d’apprendre qu’elle est enceinte mais ne l’a pas encore dit à son mari, Einar lui offre un week-end d’oxygénation, loin de Stockholm, dans les plaines enneigées et désertiques du nord de la Suède. Mais le couple croise en chemin une bande de jeunes chasseurs racistes…

Einar et Nadja forment un jeune couple suédois aimant. Lui a passé son diplôme d’ingénieur ; elle, d’origine somalienne, étudie la médecine. Alors que Nadja vient d’apprendre qu’elle est enceinte mais ne l’a pas encore dit à son mari, Einar lui offre un week-end d’oxygénation, loin de Stockholm, dans les plaines enneigées et désertiques du nord de la Suède. Mais le couple croise en chemin une bande de jeunes chasseurs racistes…

Poursuivant sa politique volontariste de production tous azimuts, qui puise dans les cinématographies du monde entier, Netflix a mis en ligne le mois dernier ce petit polar suédois dont le pitch, à la Délivrance (le film mythique de John Boorman qui mettait en scène quatre Américains dans les Appalaches), a titillé ma curiosité. J’ai toujours aimé les survival movies et leurs histoires minimalistes qui défient la virtuosité des scénaristes : une poignée de survivants d’un naufrage coincés dans un radeau (Lifeboat de Hitchcock), un Américain qui se réveille en Irak enterré six pieds sous terre (Buried), un conducteur coréen prisonnier de son véhicule dans l’éboulement d’un tunnel (Tunnel), un skipper sur son bateau en train de couler (All is Lost), etc.

Cibles mouvantes (Red Dot dans son titre original) hélas est loin de se hisser au niveau des films remarquables que je viens d’énumérer. L’exposition, trop longue, occupe un tiers du film et le premier coup de feu dans la neige claque seulement après une bonne demie heure. La course poursuite dans la toundra ne dure ensuite que quelques minutes, le temps pour le héros d’essuyer quelques tirs qui en auraient fauché de moins robustes. [Attention spoiler] Le dernier tiers du film est lesté d’un twist – que certains indices laissaient présager – dont le rôle est de clouer le spectateur sur son fauteuil/canapé mais qui est trop abracadabrantesque pour être convaincant.

L’action de Tout est pardonné se déroule en trois parties différentes dans le temps et dans l’espace. Elle commence à Vienne où on découvre Victor (Paul Blain), Annette (Marie-Christine Friedrich) sa compagne autrichienne et Pamela leur petite fille de six ans. Ils forment une famille en apparence unie mais dont le bonheur semble menacé par d’insidieuses failles. Victor en effet est hanté par ses démons intérieurs. De retour à Paris, la famille éclate. Victor qui n’arrive pas à décrocher de la drogue abandonne le domicile conjugal, vit un temps avec une junkie, ne laissant à Annette d’autre alternative que la fuite avec sa fille.

L’action de Tout est pardonné se déroule en trois parties différentes dans le temps et dans l’espace. Elle commence à Vienne où on découvre Victor (Paul Blain), Annette (Marie-Christine Friedrich) sa compagne autrichienne et Pamela leur petite fille de six ans. Ils forment une famille en apparence unie mais dont le bonheur semble menacé par d’insidieuses failles. Victor en effet est hanté par ses démons intérieurs. De retour à Paris, la famille éclate. Victor qui n’arrive pas à décrocher de la drogue abandonne le domicile conjugal, vit un temps avec une junkie, ne laissant à Annette d’autre alternative que la fuite avec sa fille. Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat.

Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat. Harry Caul (Gene Hackman) est un professionnel de la surveillance. Grâce aux technologies de pointe qu’il utilise, il est capable, avec les collaborateurs qu’il s’est adjoint, d’enregistrer n’importe quelle conversation.

Harry Caul (Gene Hackman) est un professionnel de la surveillance. Grâce aux technologies de pointe qu’il utilise, il est capable, avec les collaborateurs qu’il s’est adjoint, d’enregistrer n’importe quelle conversation. Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star.

Walter Mercado est une star de la télévision dans toute l’Amérique latine. Ce jeune premier, originaire de Porto Rico, a commencé sa carrière au théâtre et à la télévision avant d’y présenter l’horoscope. Il y est devenu immédiatement célèbre grâce à ses accoutrements kitsch, ses décors grandioses et ses prévisions toujours bienveillantes. En 2006, Walter Mercado a brusquement quitté l’écran. Un documentaire produit par Netflix est parti à la recherche de la star. La neige tombe sur Séoul. Deux amis d’université se retrouvent et prennent un verre ensemble. Munho s’est marié avec une femme qui le caporalise et enseigne les arts plastiques. Hunjoon rentre d’un long séjour aux Etats-Unis et hésite à enseigner le cinéma ou à sauter le pas de la réalisation. Emportés par leurs rêveries, les deux amis se remémorent Sunhwa, une femme qu’ils ont tous les deux aimée, et décident de la revoir.

La neige tombe sur Séoul. Deux amis d’université se retrouvent et prennent un verre ensemble. Munho s’est marié avec une femme qui le caporalise et enseigne les arts plastiques. Hunjoon rentre d’un long séjour aux Etats-Unis et hésite à enseigner le cinéma ou à sauter le pas de la réalisation. Emportés par leurs rêveries, les deux amis se remémorent Sunhwa, une femme qu’ils ont tous les deux aimée, et décident de la revoir. La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes.

La prison dans laquelle Goreng (Ivan Massagué) a été incarcéré est composée de plusieurs centaines de cellules, accueillant chacune deux prisonniers, disposée verticalement, les unes sur les autres. Chacune est percée, au sol comme au plafond, d’un trou, « la fosse » (El Hoyo, le titre espagnol original) par lequel descend une plateforme chargée de victuailles. Les étages supérieurs se servent les premiers, ne laissant aux étages inférieurs que leurs restes. La vie n’a pas été tendre avec Nina (Judith Chemla) qui est à la rue avec son petit garçon Enzo. Recueillie une nuit de maraude par le Samu social, elle échoue à Versailles où, au cœur de la forêt, elle rencontre Damien (Guillaume Depardieu), qui vit en quasi-autarcie dans une cabane qu’il a construite de ses mains. Nina va lui abandonner son fils pour partir en province se reconstruire. Entre l’homme des bois et le garçonnet se construira une relation quasi-filiale.

La vie n’a pas été tendre avec Nina (Judith Chemla) qui est à la rue avec son petit garçon Enzo. Recueillie une nuit de maraude par le Samu social, elle échoue à Versailles où, au cœur de la forêt, elle rencontre Damien (Guillaume Depardieu), qui vit en quasi-autarcie dans une cabane qu’il a construite de ses mains. Nina va lui abandonner son fils pour partir en province se reconstruire. Entre l’homme des bois et le garçonnet se construira une relation quasi-filiale. Ray Burke (André Holland, le héros de la série

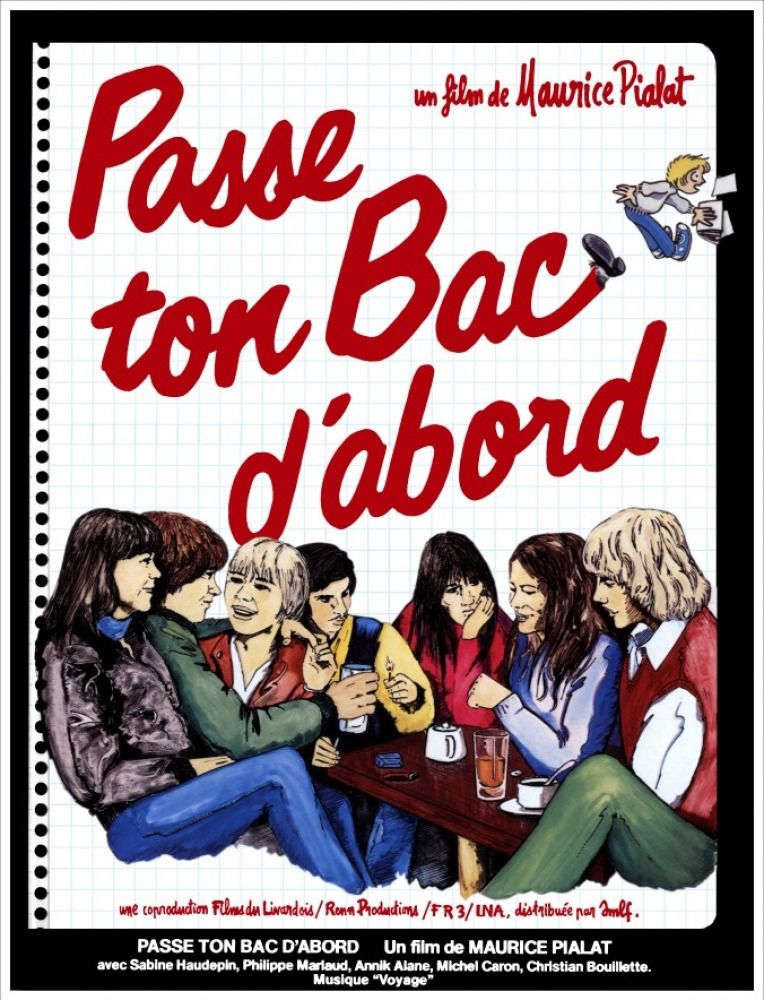

Ray Burke (André Holland, le héros de la série  Une tranche de vies de quelques jeunes l’année de leur terminale. Leur horizon est borné par le bac, qu’ils sont censés passer en fin d’année et qui leur ouvrira la porte d’un avenir qui ne les fait pas rêver. D’origine modeste, de milieu souvent populaire, ils vivent à Lens dans un milieu ouvrier. Leur seul loisir est de hanter le bistrot du coin et, les soirs de match, les tribunes du stade Bollaert. Avec les beaux jours, ils s’autorisent une virée sur les plages de la mer du Nord.

Une tranche de vies de quelques jeunes l’année de leur terminale. Leur horizon est borné par le bac, qu’ils sont censés passer en fin d’année et qui leur ouvrira la porte d’un avenir qui ne les fait pas rêver. D’origine modeste, de milieu souvent populaire, ils vivent à Lens dans un milieu ouvrier. Leur seul loisir est de hanter le bistrot du coin et, les soirs de match, les tribunes du stade Bollaert. Avec les beaux jours, ils s’autorisent une virée sur les plages de la mer du Nord.