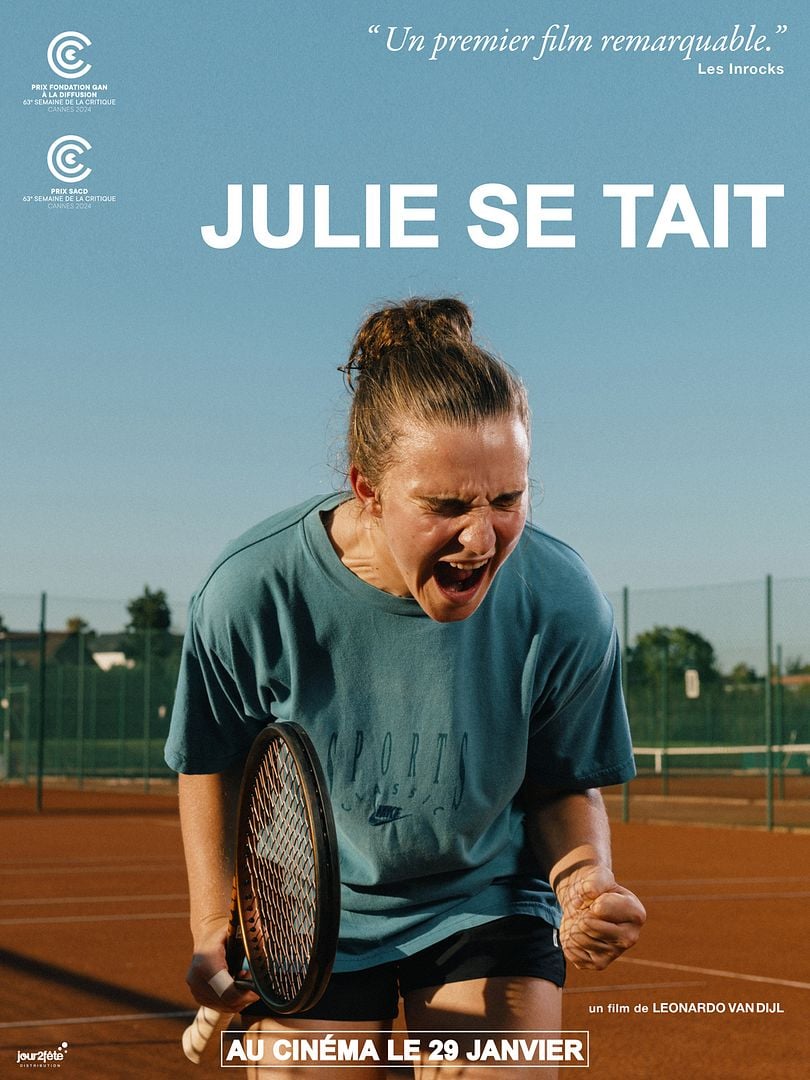

Julie est une jeune joueuse de tennis pleine de talent. Son entraîneur, Jérémy, est mis à pied par la direction du club flamand qui l’emploie. Les raisons de cette éviction ne sont pas dévoilées ; mais le témoignage de Julie, qui était l’élève la plus prometteuse de Jérémy, va s’avérer déterminant.

Julie est une jeune joueuse de tennis pleine de talent. Son entraîneur, Jérémy, est mis à pied par la direction du club flamand qui l’emploie. Les raisons de cette éviction ne sont pas dévoilées ; mais le témoignage de Julie, qui était l’élève la plus prometteuse de Jérémy, va s’avérer déterminant.

Julie se tait est un « film à thème » sur l’emprise dans le monde du sport. La fiction s’inspire hélas de nombreux faits divers qui défraient régulièrement l’actualité dans le monde du judo, du kayak ou du patinage artistique. En 2021, Slalom en traitait qui mettait en scène une jeune skieuse (la révélation Noée Abita) et son coach abusif (Jérémie Rénier).

Julie se tait choisit de traiter ce sujet sous un angle original. Il ne raconte pas, comme le faisait Slalom, la relation toxique de Julie et de son coach. Il se place après. Après quoi ? Là est la question à laquelle le film a l’intelligence (ou le défaut ?) de ne pas répondre.

Julie se tait se déroule après les faits dont le coach de Julie est accusé. Son sujet n’est pas la relation entre Julie et Jérémy mais le silence que gardera ou pas la jeune fille tiraillée entre des sentiments contradictoires : la fidélité à celui qui a fait d’elle une championne, la crainte de ne pas être crue, la volonté de minimiser un traumatisme qu’elle nie. Pour le dire en des termes plus cliniques, le sujet de Julie se tait est la libération de la parole.

C’est ce programme écrasant qui plombe le film. Il possède pourtant de solides atouts. Il réussit tout du long à créer une atmosphère particulièrement étouffante. La caméra ne lâche pas d’une semelle Tessa Van den Broeck- dont on admire qu’elle soit en même temps une excellente joueuse de tennis et une si bonne actrice. Cette omniprésence à l’écran crée avec le spectateur une proximité : on s’attache vite à elle au point de partager son indicible mal-être.

Pour autant, selon moi, Julie se tait est condamné à l’échec par son projet. Car on sait par avance comment il se terminera. Et on a anticipé les étapes que le scénario empruntera pour nous conduire à cette conclusion prévisible.

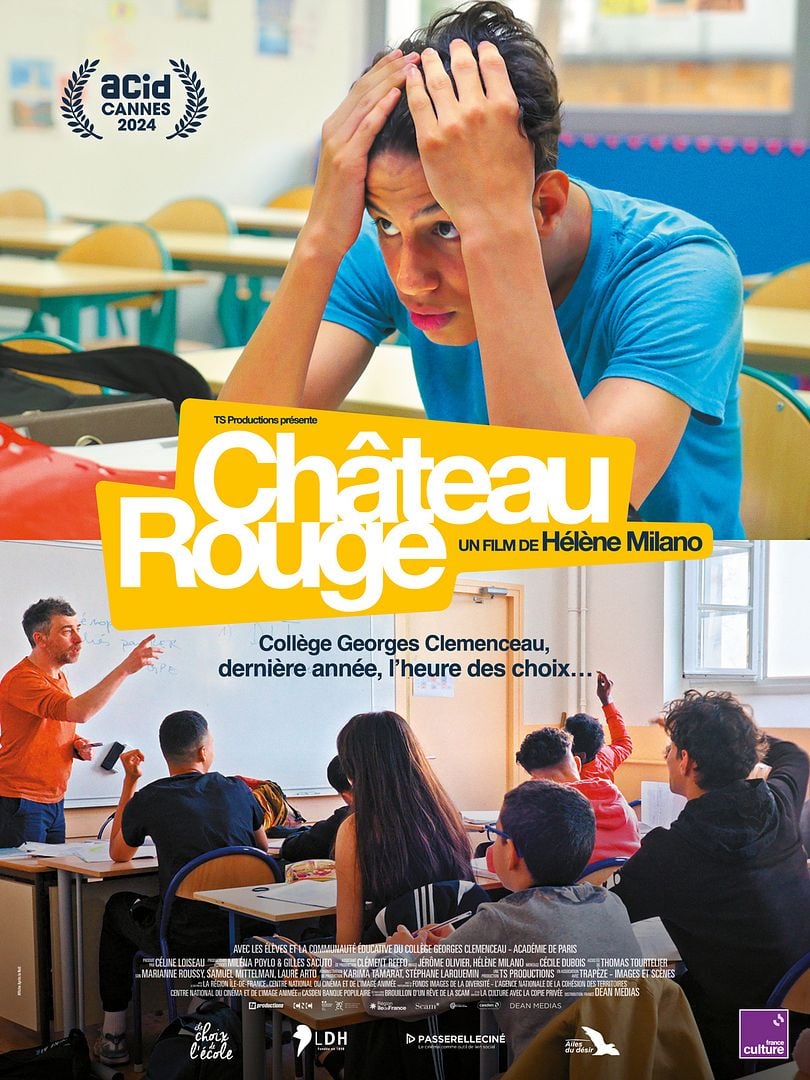

À une semaine d’écart, les 22 et 29 janvier derniers, sont sortis deux documentaires similaires. Ils avaient l’école pour objet et suivaient pendant une année les élèves d’une classe de troisième d’un collège du XVIIIème arrondissement pour Château Rouge de Hélène Milano et d’une école primaire d’Ivry sur Seine pour Apprendre de Claire Simon. La seconde réalisatrice est bien connue, qui a derrière elle, à soixante dix ans passés, une longue filmographie (on lui doit aussi bien des films de fiction que des documentaires). La première fut longtemps actrice avant de passer derrière la caméra.

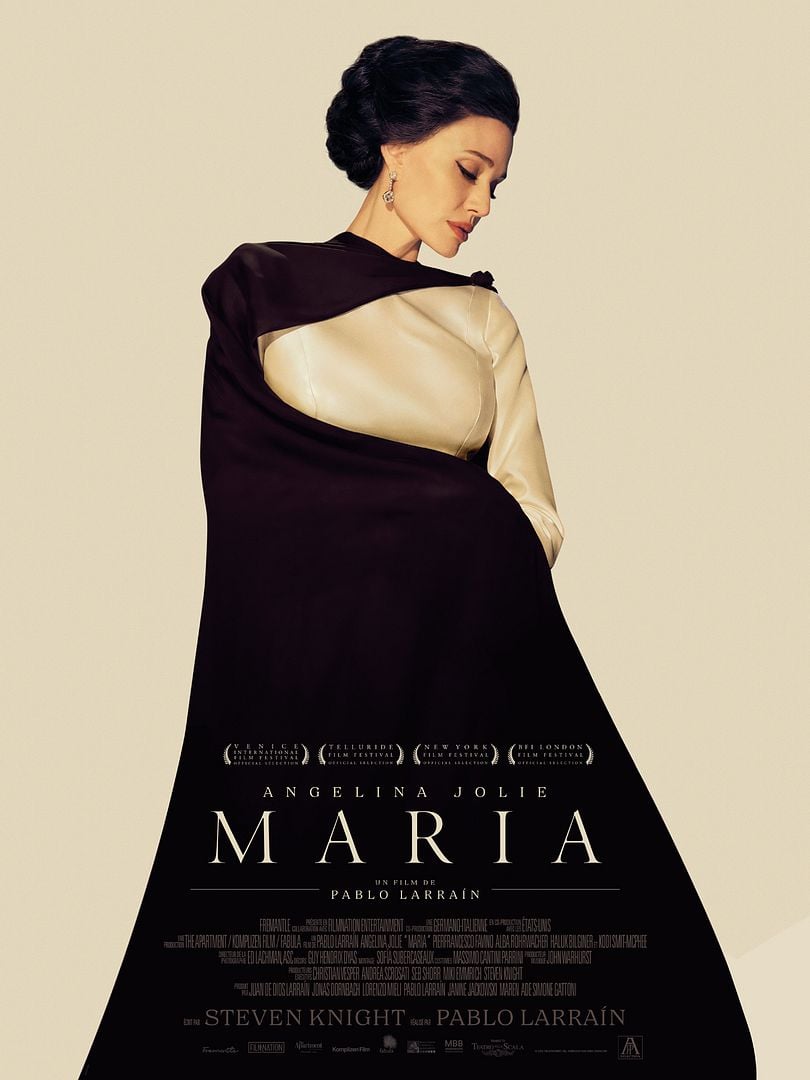

À une semaine d’écart, les 22 et 29 janvier derniers, sont sortis deux documentaires similaires. Ils avaient l’école pour objet et suivaient pendant une année les élèves d’une classe de troisième d’un collège du XVIIIème arrondissement pour Château Rouge de Hélène Milano et d’une école primaire d’Ivry sur Seine pour Apprendre de Claire Simon. La seconde réalisatrice est bien connue, qui a derrière elle, à soixante dix ans passés, une longue filmographie (on lui doit aussi bien des films de fiction que des documentaires). La première fut longtemps actrice avant de passer derrière la caméra. Maria raconte les derniers jours de la Callas (Angelina Jolie), recluse à Paris dans son immense appartement de l’avenue Georges-Mandel, en septembre 1977. Gavée de médicaments, rachitique à force de régimes, la voix exténuée, la diva avait perdu l’espoir de jamais remonter sur scène et s’étiolait. Elle ne tolérait plus que la compagnie de ses fidèles domestiques, son majordome (Pierfrancesco Favino) et sa cuisinière (Alba Rohrwacher).

Maria raconte les derniers jours de la Callas (Angelina Jolie), recluse à Paris dans son immense appartement de l’avenue Georges-Mandel, en septembre 1977. Gavée de médicaments, rachitique à force de régimes, la voix exténuée, la diva avait perdu l’espoir de jamais remonter sur scène et s’étiolait. Elle ne tolérait plus que la compagnie de ses fidèles domestiques, son majordome (Pierfrancesco Favino) et sa cuisinière (Alba Rohrwacher). Cathy Tuche (Isabelle Nanty) est fascinée par la famille royale. L’occasion lui est enfin donnée de se rendre en Angleterre lorsque son petit-fils est sélectionné par la pépinière de jeunes talents d’Arsenal. Son mari, Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa mère et ses trois enfants l’accompagnent dans ce nouveau voyage.

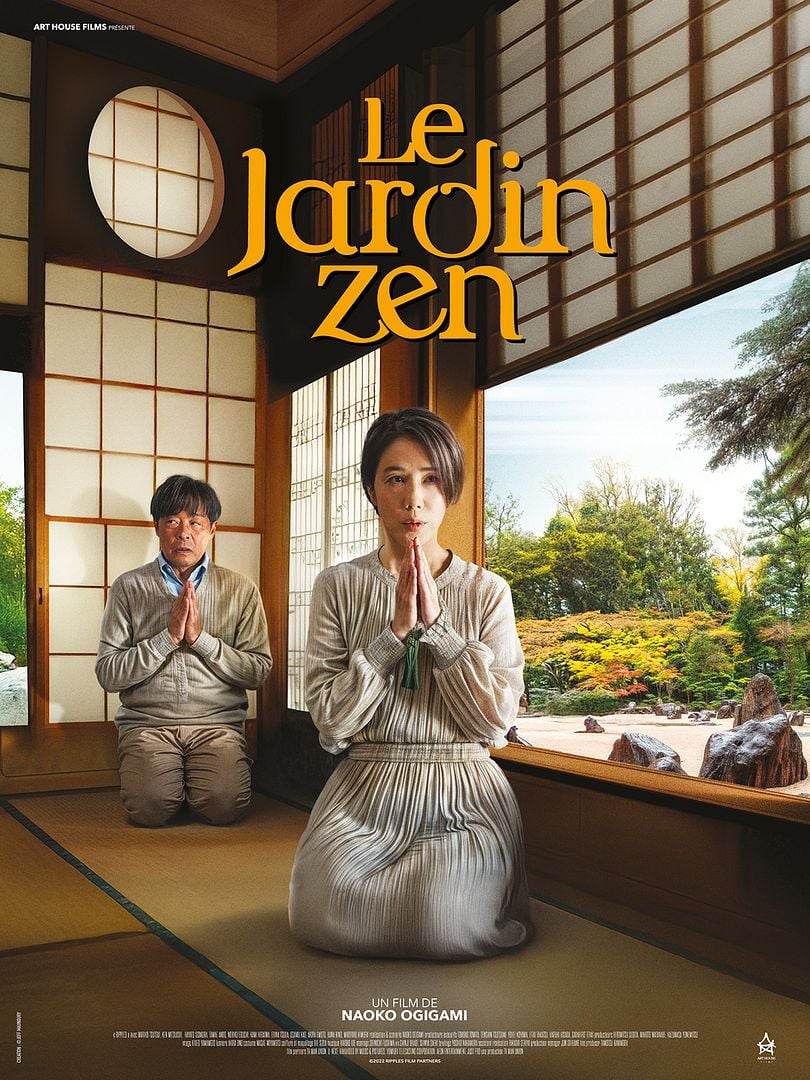

Cathy Tuche (Isabelle Nanty) est fascinée par la famille royale. L’occasion lui est enfin donnée de se rendre en Angleterre lorsque son petit-fils est sélectionné par la pépinière de jeunes talents d’Arsenal. Son mari, Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa mère et ses trois enfants l’accompagnent dans ce nouveau voyage. Le mari de Yoriko

Le mari de Yoriko  Maria (Ariane Ascaride) a un cœur gros comme ça. Aide à domicile, elle se dévoue corps et âme pour les personnes âgées qui l’emploient. Elle est en adoration devant son petit-fils, un jeune prodige du piano. Pour qu’il ait son propre instrument et reçoive des cours particuliers, elle a pris l’habitude d’abuser de la faiblesse de ses employeurs, qui lui vouent une confiance aveugle.

Maria (Ariane Ascaride) a un cœur gros comme ça. Aide à domicile, elle se dévoue corps et âme pour les personnes âgées qui l’emploient. Elle est en adoration devant son petit-fils, un jeune prodige du piano. Pour qu’il ait son propre instrument et reçoive des cours particuliers, elle a pris l’habitude d’abuser de la faiblesse de ses employeurs, qui lui vouent une confiance aveugle. La trentaine bien entamée, Geoffrey a fini de purger la longue peine à laquelle il avait été condamné pour un crime commis dans la capitale. À sa sortie de prison, son oncle le ramène à Shimoni, le village du sud du pays où il a grandi. Le curé a accepté de le prendre à son service en cachant au reste de la population son passé. Ancien professeur d’anglais, Geoffrey se voit ravalé au statut de garçon de ferme.

La trentaine bien entamée, Geoffrey a fini de purger la longue peine à laquelle il avait été condamné pour un crime commis dans la capitale. À sa sortie de prison, son oncle le ramène à Shimoni, le village du sud du pays où il a grandi. Le curé a accepté de le prendre à son service en cachant au reste de la population son passé. Ancien professeur d’anglais, Geoffrey se voit ravalé au statut de garçon de ferme. Au début des années cinquante, François grandit dans un pavillon de banlieue banal, près de Paris, au bord de la Marne. Il n’a quasiment plus de lien avec son père biologique et a reporté tout son amour filial sur son beau-père, un homme taiseux au passe-temps original : il s’est mis en tête de reconstruire dans son jardin le voilier du célèbre navigateur américain Joshua Slocum qui entreprit à la fin du dix-neuvième siècle le premier tour du monde en solitaire à la voile.

Au début des années cinquante, François grandit dans un pavillon de banlieue banal, près de Paris, au bord de la Marne. Il n’a quasiment plus de lien avec son père biologique et a reporté tout son amour filial sur son beau-père, un homme taiseux au passe-temps original : il s’est mis en tête de reconstruire dans son jardin le voilier du célèbre navigateur américain Joshua Slocum qui entreprit à la fin du dix-neuvième siècle le premier tour du monde en solitaire à la voile.