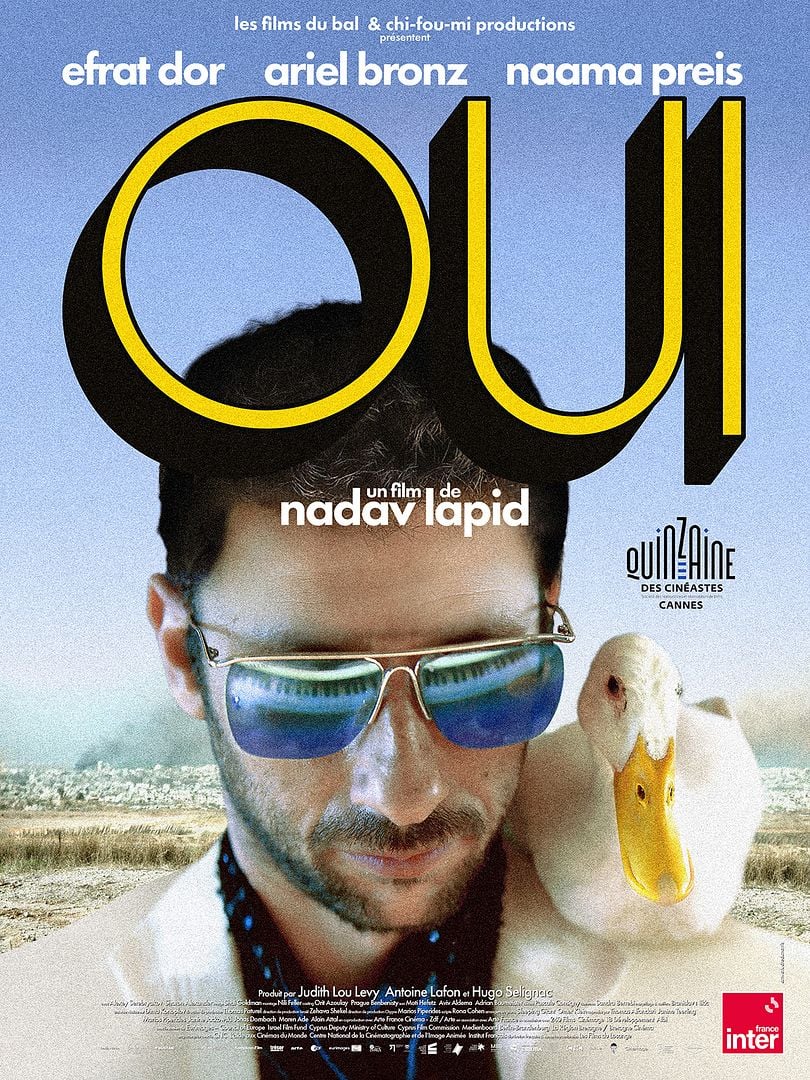

Y. est pianiste, Yasmine est danseuse. Le couple a un bébé et se produit dans des soirées privées. Israël vient d’être attaqué par le Hamas le 7 octobre 2023 et lance une offensive massive sur Gaza. Un milliardaire russe demande à Y. d’écrire un nouvel hymne national belliqueux. Y. accepte.

Qu’on l’apprécie ou pas, Nadav Lapid est décidément un réalisateur exceptionnel. Il est le propre sujet de ses films, qui sont tout à la fois une critique amère du régime israélien et une déclaration d’amour à cette terre messianique. Synonymes évoquait l’exil à Paris – où Nadav Lapid et sa famille sont installés depuis quatre ans – Le Genou d’Ahed, l’impossible retour dans la terre matricielle.

Oui traite de la vie en Israël qui suit nonchalamment son cours pendant que la guerre fait rage à Gaza, à quelques kilomètres à peine, et des accommodements quotidiens que chacun fait avec un régime à l’idéologie détestable. Car Oui est évidemment un titre antithétique : le plus beau mot du monde (on pense à l’épilogue d’Ulysse) est aussi celui de toutes les compromissions, de toutes les abjections. « Penser, c’est dire non » disait Alain.

Le Monde a consacré mercredi dernier une pleine page à Oui. On y lit sa critique érudite – comme toujours – par Jacques Mandelbaum et son interview de Nadav Lapid. Elle est passionnante. Nadav Lapid y raconte sa sidération devant les crimes du 7-Octobre suivie par sa sidération plus grande encore devant la réaction d’Israël : « J’y retrouve beaucoup d’amis chers dont je partageais le deuil, de « bons israéliens », des gens de gauche, tout entiers gouvernés par la vengeance, devenus sourds à toute considération humaine. Comme si le traumatisme du 7-Octobre s’inscrivait chez eux dans un présent éternel, comme si c’était la réédition d’un nouvel holocauste. » Il y évoque aussi son désarroi devant la désinvolture des habitants deTel Aviv (la « bulle » pour reprendre le titre si pertinent du film de Eytan Fox) que la guerre à Gaza ne semble pas émouvoir.

Ce sont ces sentiments-là qu’il a voulu mettre en scène en utilisant un scénario qu’il avait commencé à écrire « sur le rapport entre l’art et le pouvoir dans un pays malade ».

Le sujet est enflammant, passionnant. La sincérité de Nadav Lapid n’est pas en cause. Nadav Lapid n’assène pas des certitudes. Il filme un désarroi existentiel.

Le problème est le résultat. Aussi passionnante qu’en soit la genèse, aussi complexes qu’en constituent les syndromes qui l’ont fait naître, un film reste un film : deux heures trente – soit ici sans doute une bonne heure de trop – d’images gravées sur une pellicule et projetées avec un son dans une salle de cinéma devant un public captif.

Le résultat donne le vertige. Jacques Mandelbaum le décrit mieux que moi : « Il en résulte une forme sous stéroïdes, qui travaille au corps l’adéquation au prurit nationaliste et à la décadence spirituelle. Pavoisement général des drapeaux étoilés. Stroboscopie des sensations. Rutilance hygiéniste. Pâmoison de la jouissance nationaliste. Tête du communicant qui se transforme en écran, façon cartoon. Caméra qui lâche les amarres. Regards voilés, viandes englouties, culs offerts. »

Le problème de cette forme est qu’elle est totalement indigeste. Sadique, Nadav Lapid torture ses spectateurs. Libre aux masochistes d’y prendre du plaisir et d’y trouver de l’intérêt. En ce qui me concerne, je préfère amplement lire les articles qui lui sont consacrés que m’infliger la souffrance de cette expérience.

Un dernier point en forme de post-scriptum : même si le cabinet du Premier ministre israélien avait demandé à la Cinémathèque de Jérusalem de déprogrammer la projection de Oui au motif que : « il s’agit d’un cinéaste connu pour ses positions extrêmes, qui a choisi d’exploiter les événements traumatisants du 7 Octobre pour créer une satire provocatrice, présentant l’État d’Israël et ses institutions comme un État “malade”, rempli de haine, tout en omettant et en déformant complètement la réalité des atrocités commises par le Hamas contre les citoyens israéliens (…) La diffusion de ce film ne relève pas d’une “critique légitime”, mais constitue une légitimation d’un récit cherchant à masquer les crimes du Hamas, à ternir l’image d’Israël et à porter atteinte au moral national« , la projection a bien eu lieu, preuve éclatante qu’Israël est une démocratie qui respecte la liberté d’expression et tolère les opinions dissidentes.

La bande-annonce

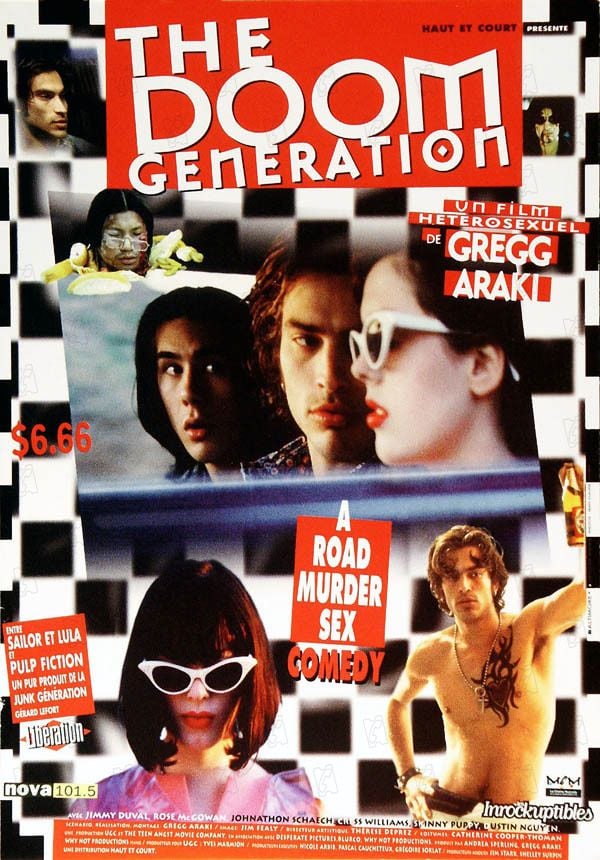

Un jeune couple, Jordan (James Duval) et Amy (Rose McGowan), croise sur sa route un ange diabolique, Xavier (Jonathan Schaech) qui l’entraîne dans un road movie meurtrier.

Un jeune couple, Jordan (James Duval) et Amy (Rose McGowan), croise sur sa route un ange diabolique, Xavier (Jonathan Schaech) qui l’entraîne dans un road movie meurtrier.