Omar vient de Syrie. Il a demandé l’asile au Royaume-Uni. Dans l’attente de la réponse de l’administration, il a été assigné à résidence sur une île isolée des Hébrides écossaises, avec l’interdiction de travailler. Quelques immigrés partagent son infortune : Fahrad, un Afghan zoroastrien fan de Freddie Mercury, Wasef, un Nigérian qui rêve de jouer pour Arsenal…

Omar vient de Syrie. Il a demandé l’asile au Royaume-Uni. Dans l’attente de la réponse de l’administration, il a été assigné à résidence sur une île isolée des Hébrides écossaises, avec l’interdiction de travailler. Quelques immigrés partagent son infortune : Fahrad, un Afghan zoroastrien fan de Freddie Mercury, Wasef, un Nigérian qui rêve de jouer pour Arsenal…

Il y a quelques mois, Any Day Now racontait l’interminable attente d’une famille de réfugiés iraniens venus chercher asile en Finlande. Sous les cieux ventés de l’Ecosse (qu’on vient de voir dans L’Ombre d’un mensonge), Limbo traite du même sujet. Si Any Day Now avait choisi de raconter par les yeux d’un enfant cet état limbesque, intermédiaire, entre le monde ancien qu’on a quitté et le monde nouveau qu’on espère intégrer, Limbo prend un parti différent : celui du cinéma absurde sinon loufoque dans la veine de Kaurismäki, Suleiman, Abel et Gordon.

C’est ainsi que Limbo débute par une longue saynète où deux formateurs (il faudra attendre le générique de fin pour identifier Sidse Babett Knudsen, l’héroïne de Borgen) essaient d’expliquer à des immigrés perplexes que le sourire d’une femme ne vaut pas consentement. Puis les longs plans fixes s’enchaînent où l’on voit Omar téléphoner à ses parents depuis une cabine téléphonique, au milieu de la lande déserte. On le voit aussi souvent marcher seul sur une route rectiligne battue par le vent. Il porte un instrument de musique traditionnel, un oud, dont il jouait avec virtuosité en Syrie. On comprend que l’enjeu du film sera de savoir s’il acceptera d’en jouer à nouveau. Enjeu bien mince d’une intrigue étique qui s’étire longuement, sans guère de rebondissements.

Interrogeant le fossé culturel que rencontrent les demandeurs d’asile, Limbo avait tout pour séduire ; mais, en se détournant du groupe pour se focaliser sur le seul Omar, il perd en intérêt et en décrivant sa longue attente, c’est le spectateur qu’il finit par écraser d’ennui.

Jocelyne (Nadia Tereszkiewicz aussi incandescente ici que dans

Jocelyne (Nadia Tereszkiewicz aussi incandescente ici que dans  Une jeune femme confie à une autre qu’elle est en train d’entamer une romance avec un homme qui se console d’un chagrin d’amour.

Une jeune femme confie à une autre qu’elle est en train d’entamer une romance avec un homme qui se console d’un chagrin d’amour. Tsuji est, comme beaucoup de jeunes cadres japonais, au début de sa vie professionnelle. Il loge dans un appartement minuscule dont la seule originalité est son bruyant aquarium. Il travaille dans une PME qui vend des jouets et des feux d’artifice. Il y entretient, en violation du règlement intérieur qui les interdit, deux relations amoureuses parallèles avec deux collègues : Minako, une jeune employée frivole, et Hosokawa, la contremaitre, plus âgée et plus mature. Mais c’est de Ukiyo qu’il tombera amoureux après l’avoir rencontrée un soir dans des circonstances exceptionnelles : il lui sauve la vie en dépannant sa voiture bloquée sur un passage à niveau.

Tsuji est, comme beaucoup de jeunes cadres japonais, au début de sa vie professionnelle. Il loge dans un appartement minuscule dont la seule originalité est son bruyant aquarium. Il travaille dans une PME qui vend des jouets et des feux d’artifice. Il y entretient, en violation du règlement intérieur qui les interdit, deux relations amoureuses parallèles avec deux collègues : Minako, une jeune employée frivole, et Hosokawa, la contremaitre, plus âgée et plus mature. Mais c’est de Ukiyo qu’il tombera amoureux après l’avoir rencontrée un soir dans des circonstances exceptionnelles : il lui sauve la vie en dépannant sa voiture bloquée sur un passage à niveau. Martin (Caleb Landry Jones) est toqué. Une scolarité chaotique, vite interrompue, lui a valu un surnom en forme de palindrome : Nitram. À vingt ans passés, il vit encore chez ses parents qui semblent être les seuls capables de supporter ses sautes d’humeur. Contre toute attente, Nitram fera une étonnante rencontre qui lui permettra de quitter le cocon familial. Helen, une excentrique sexagénaire, riche à millions, l’accueille dans sa vaste demeure à l’abandon. Sa disparition brutale laissera Nitram orphelin.

Martin (Caleb Landry Jones) est toqué. Une scolarité chaotique, vite interrompue, lui a valu un surnom en forme de palindrome : Nitram. À vingt ans passés, il vit encore chez ses parents qui semblent être les seuls capables de supporter ses sautes d’humeur. Contre toute attente, Nitram fera une étonnante rencontre qui lui permettra de quitter le cocon familial. Helen, une excentrique sexagénaire, riche à millions, l’accueille dans sa vaste demeure à l’abandon. Sa disparition brutale laissera Nitram orphelin. Louis (Melvil Poupaud) et Alice (Marion Cotillard) sont frère et sœur et se haïssent. Ils ont grandi à Roubaix auprès d’un père autodidacte et d’une mère autoritaire. Ils ont chacun fait leur vie : Louis est devenu un écrivain à succès, Alice une grande actrice de théâtre. Mais tous deux cachent une immense fêlure intérieure qu’ils soignent à coup d’alcool, de drogue et de médicaments. Si Louis a rencontré l’amour avec Faunia (Golshifteh Farahani), la mort de son fils Jacob à six ans à peine l’a détruit. Quant à Alice, quoique mariée au grand dramaturge Borkman, et mère d’un ravissant Joseph, elle n’est guère plus vaillante.

Louis (Melvil Poupaud) et Alice (Marion Cotillard) sont frère et sœur et se haïssent. Ils ont grandi à Roubaix auprès d’un père autodidacte et d’une mère autoritaire. Ils ont chacun fait leur vie : Louis est devenu un écrivain à succès, Alice une grande actrice de théâtre. Mais tous deux cachent une immense fêlure intérieure qu’ils soignent à coup d’alcool, de drogue et de médicaments. Si Louis a rencontré l’amour avec Faunia (Golshifteh Farahani), la mort de son fils Jacob à six ans à peine l’a détruit. Quant à Alice, quoique mariée au grand dramaturge Borkman, et mère d’un ravissant Joseph, elle n’est guère plus vaillante. Rémi (Romain Duris) accepte de tourner en direct un plan-séquence de trente minutes, remake d’un film japonais à succès : le tournage d’un film de série B de zombies interrompu par l’arrivée de vrais zombies.

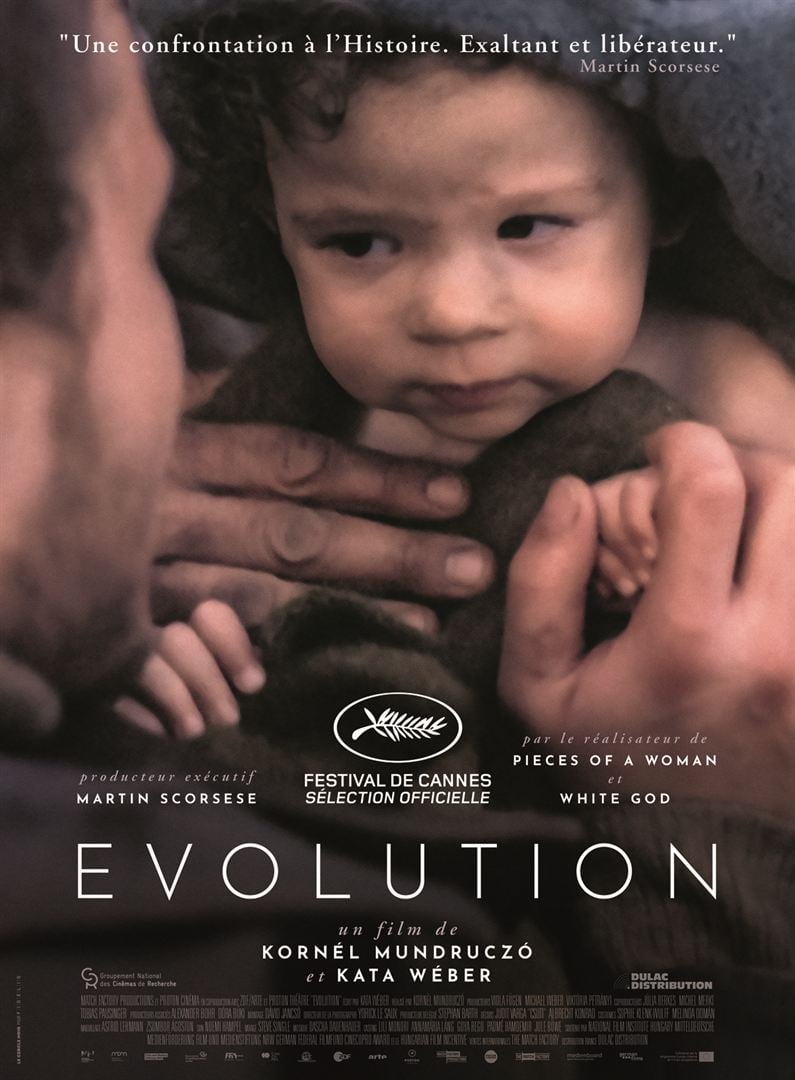

Rémi (Romain Duris) accepte de tourner en direct un plan-séquence de trente minutes, remake d’un film japonais à succès : le tournage d’un film de série B de zombies interrompu par l’arrivée de vrais zombies. Evolution compte trois tableaux d’inégale longueur, filmés en plan-séquence.

Evolution compte trois tableaux d’inégale longueur, filmés en plan-séquence. Kempton Bunton (Jim Broadbent) est un modeste sexagénaire habitant à Newcastle. Farouche défenseur de la justice sociale, père inconsolé d’une fille décédée dans la fleur de l’âge d’un accident de vélo, il écrit à ses heures perdues des pièces de théâtre, malgré les exhortations de sa femme (Helen Mirren) qui préfèrerait qu’il utilise son énergie à trouver un emploi stable.

Kempton Bunton (Jim Broadbent) est un modeste sexagénaire habitant à Newcastle. Farouche défenseur de la justice sociale, père inconsolé d’une fille décédée dans la fleur de l’âge d’un accident de vélo, il écrit à ses heures perdues des pièces de théâtre, malgré les exhortations de sa femme (Helen Mirren) qui préfèrerait qu’il utilise son énergie à trouver un emploi stable. Elizabeth (Charlotte Gainsbourg) doit se reconstruire après son divorce. Elle le fera avec l’aide de ses deux enfants qui sont en train de quitter l’adolescence. Elle le fera grâce au travail que lui offre Vanda Dorval (Emmanuelle Béart), l’animatrice d’une radio nocturne sur France Inter. Elle le fera enfin grâce à Tallulah (Noée Abita), une jeune femme un peu perdue qu’Elizabeth prend sous sa coupe.

Elizabeth (Charlotte Gainsbourg) doit se reconstruire après son divorce. Elle le fera avec l’aide de ses deux enfants qui sont en train de quitter l’adolescence. Elle le fera grâce au travail que lui offre Vanda Dorval (Emmanuelle Béart), l’animatrice d’une radio nocturne sur France Inter. Elle le fera enfin grâce à Tallulah (Noée Abita), une jeune femme un peu perdue qu’Elizabeth prend sous sa coupe.