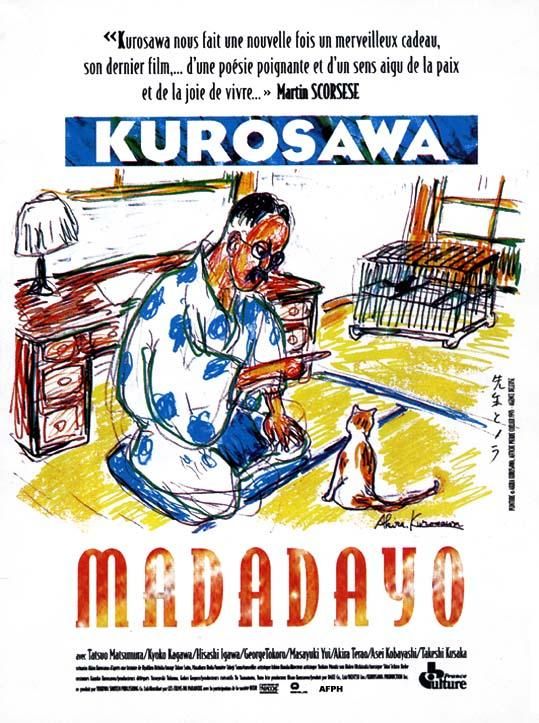

Le professeur Uchida (Tatsuo Matsumura) enseigne l’allemand dans un lycée de garçons. Alors que la guerre fait rage, il décide de prendre une retraite anticipée après trente années de services pour vivre de sa plume. Ses anciens élèves lui restent indéfectiblement attachés tout au long de sa retraite. Chaque année, ils organisent un banquet en son honneur. Ils l’aident à trouver un logement quand sa maison est détruite par un bombardement. Ils remuent ciel et terre pour retrouver Nora, le chat de gouttière auquel le professeur s’était tant attaché et dont la disparition l’afflige.

Le professeur Uchida (Tatsuo Matsumura) enseigne l’allemand dans un lycée de garçons. Alors que la guerre fait rage, il décide de prendre une retraite anticipée après trente années de services pour vivre de sa plume. Ses anciens élèves lui restent indéfectiblement attachés tout au long de sa retraite. Chaque année, ils organisent un banquet en son honneur. Ils l’aident à trouver un logement quand sa maison est détruite par un bombardement. Ils remuent ciel et terre pour retrouver Nora, le chat de gouttière auquel le professeur s’était tant attaché et dont la disparition l’afflige.

Diffusé gratuitement pendant une semaine sur le site mk2curiosity.com, Madadayo est le dernier film du grand réalisateur Akira Kurosawa (à ne pas confondre avec son homonyme Kiyoshi Kurosawa dont j’ai écrit ici, il y a quelques semaines, le mal que j’en pensais). Il est difficile de ne pas voir, dans le portrait qu’il dresse d’un vieux maître au seuil de la mort, une autobiographie crépusculaire et fantasmée.

Crépusculaire car son sujet, qui devait toucher le réalisateur alors âgé de quatre-vingt-trois ans et qui allait mourir cinq ans plus tard, est la fin de la vie d’un homme.

Fantasmée. Car c’est la fin de vie qu’on rêverait tous d’avoir : paisible et entourée de l’admiration de ses proches.

Le professeur Uchida a pour seule famille son épouse qui veille sur lui avec la dévotion silencieuse d’une servante – une posture qu’on ne peut pas ne pas remarquer, vue d’Occident où les rôles conjugaux sont plus égalitaires, et vue d’une époque où le féminisme a bien progressé. Il a recueilli un chat de gouttière dont la disparition l’écrase de chagrin. On imagine qu’il s’agit de la métaphore d’un enfant adopté (?) et peut-être disparu brutalement (au combat ?) auquel le film ne fait pourtant aucune allusion.

Sa seule famille, ce sont ses élèves, dont on ne comprend pas les motifs de la dévotion qu’ils vouent à leur enseignant. Car le professeur Uchida n’a rien d’héroïque. Rien ne transparaît de sa production intellectuelle ni de son œuvre littéraire. Au contraire, Kurosawa, très prosaïque, le dépeint comme un vieux monsieur banal et enfantin, qui a peur du noir et des orages.

Le problème de Madadayo est qu’il dure plus de deux heures mais n’a pas grand-chose à raconter. Certes, le personnage de Uchida est intéressant – comme l’est celui, quoique très effacé, de son épouse, qui a valu à son interprète plusieurs prix d’interprétation. Mais une fois, le cadre de l’histoire posé – le professeur dans sa retraite solitaire, ses élèves qui s’occupent de lui – rien ne se passe sinon la réitération des mêmes scènes répétitives, jusqu’à la mort du maître (s’agit-il d’un spoiler ?).

La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.

La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse. L’ancien militaire Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) a décidé de prendre sa retraite à Sorrente, sa ville natale. Il y retourne accompagné de sa fidèle gouvernante Caramella (Tina Pica) pour apprendre par son frère que la locataire de sa maison natale, l’exubérante Sofia (Sophia Loren), refuse de la quitter. De guerre lasse, Antonio et Caramella se logent chez Dona Violante (Léa Padovani), une Sorrentine très pieuse.

L’ancien militaire Antonio Carotenuto (Vittorio De Sica) a décidé de prendre sa retraite à Sorrente, sa ville natale. Il y retourne accompagné de sa fidèle gouvernante Caramella (Tina Pica) pour apprendre par son frère que la locataire de sa maison natale, l’exubérante Sofia (Sophia Loren), refuse de la quitter. De guerre lasse, Antonio et Caramella se logent chez Dona Violante (Léa Padovani), une Sorrentine très pieuse. 1986. Gorbachev est arrivé au pouvoir en URSS et fait souffler un vent nouveau dans le Bloc de l’Est. La RDA prend l’eau. Acculée à la faillite, elle doit trouver à tout prix des capitaux, quitte à renier ses idéaux. La rentabilité financière des opérations qu’il mène est devenue le mètre-étalon du HVA, le service d’espionnage est-allemand où Annett Schneider (Sonja Gehrardt) travaille désormais avec l’enthousiasme des néophytes.

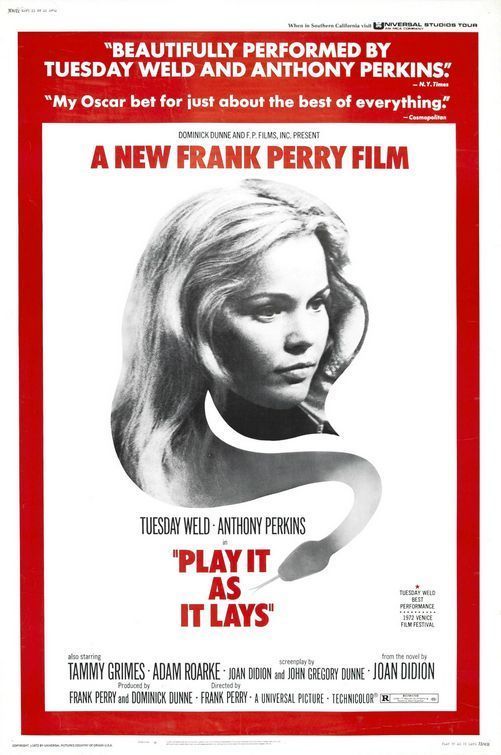

1986. Gorbachev est arrivé au pouvoir en URSS et fait souffler un vent nouveau dans le Bloc de l’Est. La RDA prend l’eau. Acculée à la faillite, elle doit trouver à tout prix des capitaux, quitte à renier ses idéaux. La rentabilité financière des opérations qu’il mène est devenue le mètre-étalon du HVA, le service d’espionnage est-allemand où Annett Schneider (Sonja Gehrardt) travaille désormais avec l’enthousiasme des néophytes. Maria Wyeth (Tuesday Weld) est une star du cinéma qui s’est brûlée les ailes trop jeune. Le premier plan du film la montre déambulant dans les allées du jardin de la clinique psychiatrique où elle a été internée, après le suicide de son ami BZ Mendenhall (Anthony Perkins).

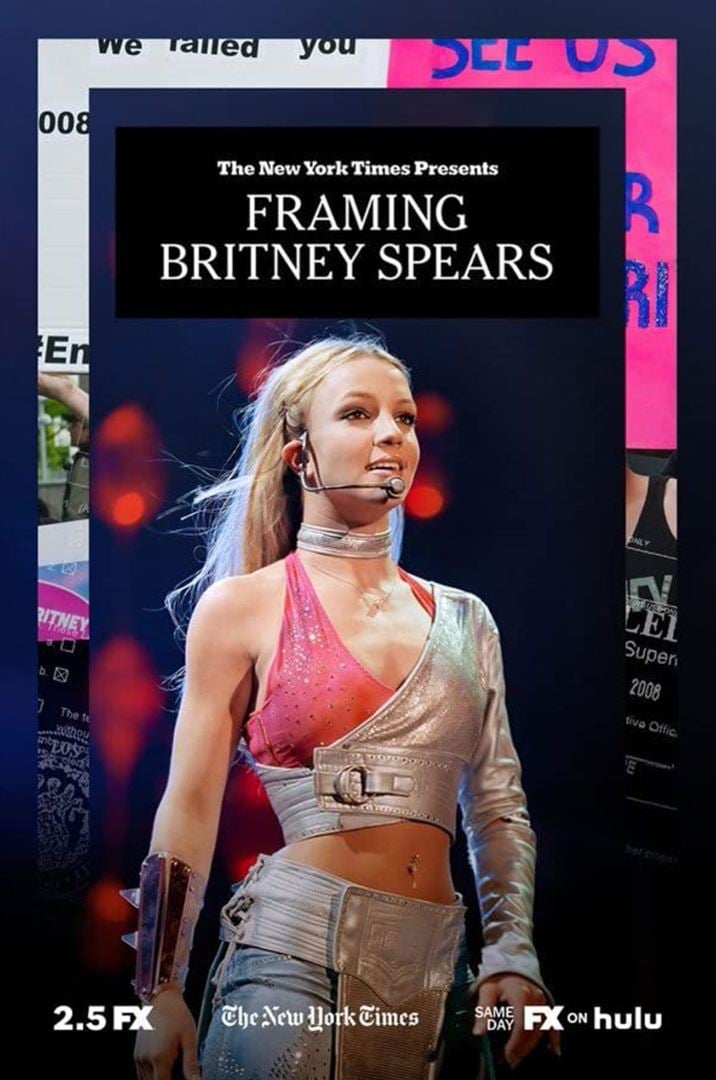

Maria Wyeth (Tuesday Weld) est une star du cinéma qui s’est brûlée les ailes trop jeune. Le premier plan du film la montre déambulant dans les allées du jardin de la clinique psychiatrique où elle a été internée, après le suicide de son ami BZ Mendenhall (Anthony Perkins). Enfant star, révélée dès ses onze ans par le Mickey Mouse Club , Britney Spears accède à la célébrité à seize ans avec … Baby One More Time en 1998. Chanteuse de pop à la voix puissante et grave, elle s’inspire de Madonna et de ses chorégraphies millimétrées. Elle s’adresse à un public adolescent ; mais ses tenues très dénudées ont tôt fait de choquer l’Amérique puritaine. Sa liaison avec Justin Timberlake et sa rupture lui valent l’attention étouffante des paparazzi.

Enfant star, révélée dès ses onze ans par le Mickey Mouse Club , Britney Spears accède à la célébrité à seize ans avec … Baby One More Time en 1998. Chanteuse de pop à la voix puissante et grave, elle s’inspire de Madonna et de ses chorégraphies millimétrées. Elle s’adresse à un public adolescent ; mais ses tenues très dénudées ont tôt fait de choquer l’Amérique puritaine. Sa liaison avec Justin Timberlake et sa rupture lui valent l’attention étouffante des paparazzi. Oskar est un jeune collégien mal dans sa peau. Il habite seul avec sa mère divorcée dans un petit appartement d’une cité HLM. Il est la tête de Turc de ses camarades. S’installe dans l’appartement voisin du sien une jeune fille, Eli, au comportement mystérieux qu’accompagne un homme d’âge mur qu’elle présente comme son père.

Oskar est un jeune collégien mal dans sa peau. Il habite seul avec sa mère divorcée dans un petit appartement d’une cité HLM. Il est la tête de Turc de ses camarades. S’installe dans l’appartement voisin du sien une jeune fille, Eli, au comportement mystérieux qu’accompagne un homme d’âge mur qu’elle présente comme son père. Paris. Fin des années soixante, début des années soixante-dix. Fernande Grudet alias madame Claude (Karole Rocher) dirige d’une main de fer un réseau de prostituées qui ont pour clients l’élite administrative et financière de la France pompidolienne. Elle bénéficie de l’appui de la pègre et de la police qu’elle renseigne régulièrement sur ses habitués. Pour autant, elle vit dans l’angoisse permanente d’être rackettée voire éliminée.

Paris. Fin des années soixante, début des années soixante-dix. Fernande Grudet alias madame Claude (Karole Rocher) dirige d’une main de fer un réseau de prostituées qui ont pour clients l’élite administrative et financière de la France pompidolienne. Elle bénéficie de l’appui de la pègre et de la police qu’elle renseigne régulièrement sur ses habitués. Pour autant, elle vit dans l’angoisse permanente d’être rackettée voire éliminée. La quarantaine, France (Karin Viard) élève seule à Dunkerque ses trois filles adolescentes. Licenciée d’un groupe sidérurgique en faillite, elle décide, après une tentative de suicide, de remonter la pente en allant travailler à Paris. Elle y devient la femme de ménage de Stéphane, un requin de la finance qui brasse des millions entre la City et La Défense et amène en week-end à Venise dans son bimoteur les top models qui défilent dans son lit. France a tôt fait de se rendre indispensable à Stéphane en babysittant Alban, son fils de quatre ans dont il est incapable de s’occuper. Mais la confiance qui s’installe peu à peu entre eux sera brutalement brisée par une consternante révélation.

La quarantaine, France (Karin Viard) élève seule à Dunkerque ses trois filles adolescentes. Licenciée d’un groupe sidérurgique en faillite, elle décide, après une tentative de suicide, de remonter la pente en allant travailler à Paris. Elle y devient la femme de ménage de Stéphane, un requin de la finance qui brasse des millions entre la City et La Défense et amène en week-end à Venise dans son bimoteur les top models qui défilent dans son lit. France a tôt fait de se rendre indispensable à Stéphane en babysittant Alban, son fils de quatre ans dont il est incapable de s’occuper. Mais la confiance qui s’installe peu à peu entre eux sera brutalement brisée par une consternante révélation. Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim.

Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim.