Rien ne va plus pour Jacques Blanchot (Vincent Macaigne). Sa femme (Vanessa Paradis) prétexte une allergie cutanée pour le mettre à la porte du domicile conjugal avant de l’interdire de carte bleue et de mettre un autre homme dans son lit. Le patron du médiocre commerce où il travaille le licencie. Jacques est bientôt à la rue.

Rien ne va plus pour Jacques Blanchot (Vincent Macaigne). Sa femme (Vanessa Paradis) prétexte une allergie cutanée pour le mettre à la porte du domicile conjugal avant de l’interdire de carte bleue et de mettre un autre homme dans son lit. Le patron du médiocre commerce où il travaille le licencie. Jacques est bientôt à la rue.

Il sera hébergé par un dresseur (Bouli Lanners) qui lui avait vendu un chien tôt écrasé. À son contact, le comportement de Jacques évolue.

Il y a deux façons de regarder le film que Samuel Benchetrit a tiré de son propre livre publié en 2015 chez Grasset. Les deux sont aussi intéressantes l’une que l’autre.

La première consiste à adopter le point de vue de Vincent Macaigne, le quarantenaire le plus en vogue du cinéma d’auteur français, qui promène sa bouille de clown triste, sa calvitie mal coiffée et sa diction traînante de film en film. De son point de vue Chien est un film sur un loser, un déclassé, victime de sa gentillesse, de sa naïveté, un homme doux qui se fracasse dans un monde trop dur pour lui. On pense à Gérard Jugnot dans Une époque formidable.

La seconde consiste à adopter le point de vue de Bouli Lanners, qui interprète le rôle d’un dresseur sadique. Chien devient plus politique. Comme dans les films du duo grolandais Kervern & Délépine (Aaltra, Avida, Louise-Michel, Mammuth, Le grand soir…), dont Bouli Lanners était déjà le héros, il s’agit d’un procès en règle de nos sociétés organisées autour d’implacables relations de domination et d’aliénation. Une société où l’homme est un loup/un chien pour l’homme, son meilleur ennemi ou son pire ami.

Il y a bien sûr une troisième lecture possible : celle de la parabole canine. Samuel Benchetrit est sur le fil du rasoir dont le film pourrait basculer en un instant dans le comique façon Didier ou dans le fantastique façon La Belle et la bête. Il réussit à éviter et l’un et l’autre. L’écueil de la loufoquerie ou d’un grunge est tenu à distance. Ce n’est pas la moindre qualité d’un film qui réussit à rendre crédible une situation qui évidemment ne l’est pas.

Quatre personnages vivent à Casablanca en 2014 sur fond de troubles sociaux. Salima étouffe : elle ne supporte ni son mari ni la société marocaine qui entendent contrôler ce qu’elle fait, ce qu’elle porte, ce qu’elle dit. Joe est un restaurateur prospère qui vit au jour le jour, dans ses rapports avec les femmes et avec les êtres, la difficulté d’être Juif à Tanger. Hakim adule Freddy Mercury dont il reprend les standards sur les scènes ; mais il est en butte au mépris de son père qui conteste ses choix de carrière. Dans une maison luxueuse, entre des parents invisibles et une nounou qui lui sert de mère de substitution, Inès est en pleine crise d’adolescence.

Quatre personnages vivent à Casablanca en 2014 sur fond de troubles sociaux. Salima étouffe : elle ne supporte ni son mari ni la société marocaine qui entendent contrôler ce qu’elle fait, ce qu’elle porte, ce qu’elle dit. Joe est un restaurateur prospère qui vit au jour le jour, dans ses rapports avec les femmes et avec les êtres, la difficulté d’être Juif à Tanger. Hakim adule Freddy Mercury dont il reprend les standards sur les scènes ; mais il est en butte au mépris de son père qui conteste ses choix de carrière. Dans une maison luxueuse, entre des parents invisibles et une nounou qui lui sert de mère de substitution, Inès est en pleine crise d’adolescence.

Pendant la Seconde guerre mondiale, des Coréens sont amenés de force sur l’île de Hashima, au large du Japon pour y travailler à la mine. Parmi eux, un clarinettiste et sa fille, un Coréen bagarreur, une femme de réconfort, un espion du mouvement d’indépendance infiltré pour libérer un vieux résistant.

Pendant la Seconde guerre mondiale, des Coréens sont amenés de force sur l’île de Hashima, au large du Japon pour y travailler à la mine. Parmi eux, un clarinettiste et sa fille, un Coréen bagarreur, une femme de réconfort, un espion du mouvement d’indépendance infiltré pour libérer un vieux résistant. Au crépuscule de sa vie, le grand écrivain suisse Jacques Chessex se souvient.

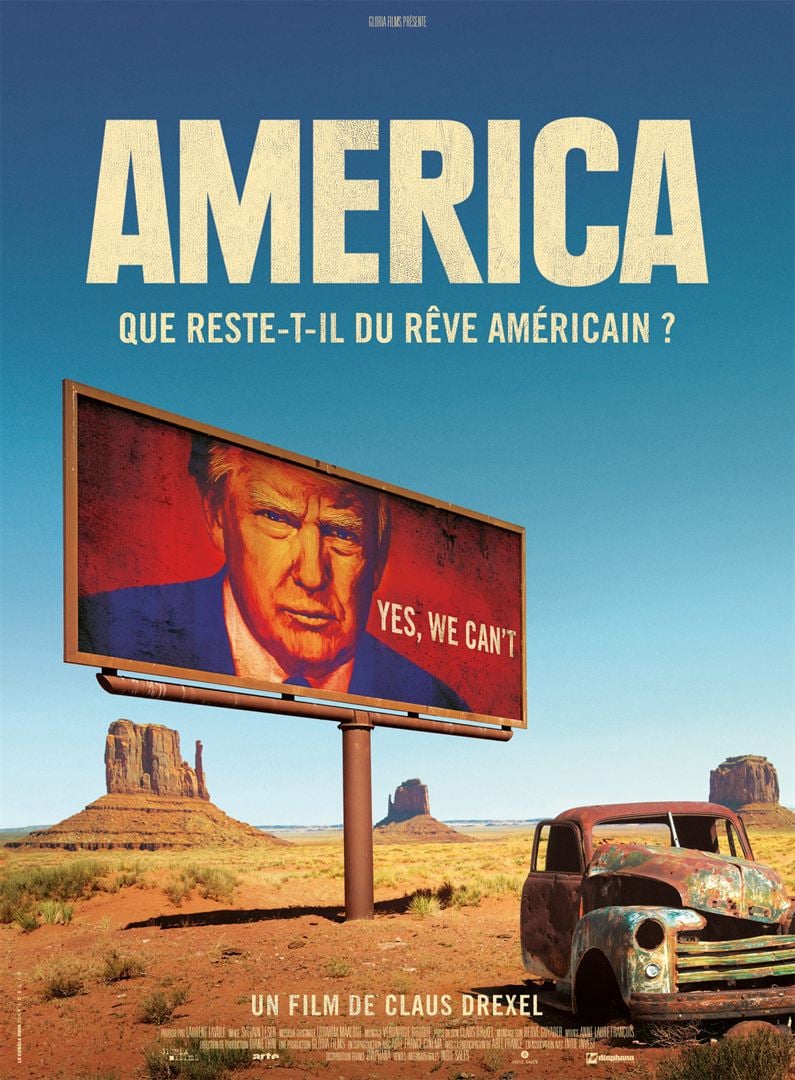

Au crépuscule de sa vie, le grand écrivain suisse Jacques Chessex se souvient. À la veille de l’élection de Donald Trump, en pleine campagne présidentielle américaine, Claus Drexel est allé poser sa caméra dans le désert de l’Arizona, un État qui, sauf en 1996, a depuis toujours porté ses suffrages sur le candidat du parti républicain. Au bord de la mythique route 66, dans la petite ville de Seligman, il a longuement interrogé ses habitants, des rednecks pauvres à la langue bien pendue, viscéralement attachés au deuxième amendement et volontiers favorable à Donald Trump. Son directeur de la photographie les filme dans des plans millimétrés.

À la veille de l’élection de Donald Trump, en pleine campagne présidentielle américaine, Claus Drexel est allé poser sa caméra dans le désert de l’Arizona, un État qui, sauf en 1996, a depuis toujours porté ses suffrages sur le candidat du parti républicain. Au bord de la mythique route 66, dans la petite ville de Seligman, il a longuement interrogé ses habitants, des rednecks pauvres à la langue bien pendue, viscéralement attachés au deuxième amendement et volontiers favorable à Donald Trump. Son directeur de la photographie les filme dans des plans millimétrés. Pauline et ses deux filles déménagement. Elles s’installent dans une bâtisse lugubre, parcourue de courants d’air, au milieu de nulle part. Soudain, la camionnette qui les avait doublées sur la route, déboule. En sortent deux psychopathes : un ogre aussi violent qu’idiot, un travesti sanguinaire. Commence pour les trois femmes une interminable nuit d’horreur.

Pauline et ses deux filles déménagement. Elles s’installent dans une bâtisse lugubre, parcourue de courants d’air, au milieu de nulle part. Soudain, la camionnette qui les avait doublées sur la route, déboule. En sortent deux psychopathes : un ogre aussi violent qu’idiot, un travesti sanguinaire. Commence pour les trois femmes une interminable nuit d’horreur. Alors que l’URSS jette ses derniers feux, la petite Vera étouffe entre un père alcoolique et une mère dépassée, sur les bords sinistres de la mer d’Azov, dans la ville ukrainienne de Jdanov (aujourd’hui rebaptisé Marioupol). Elle y fait les quatre cents coups avec sa meilleure amie, danse, fume, sort avec des garçons. Quand elle tombe amoureuse du beau Sergueï, elle veut qu’il s’installe avec elle chez ses parents. Mais l’exiguïté des lieux et la médiocrité de ses habitants auront vite raison de ses sentiments.

Alors que l’URSS jette ses derniers feux, la petite Vera étouffe entre un père alcoolique et une mère dépassée, sur les bords sinistres de la mer d’Azov, dans la ville ukrainienne de Jdanov (aujourd’hui rebaptisé Marioupol). Elle y fait les quatre cents coups avec sa meilleure amie, danse, fume, sort avec des garçons. Quand elle tombe amoureuse du beau Sergueï, elle veut qu’il s’installe avec elle chez ses parents. Mais l’exiguïté des lieux et la médiocrité de ses habitants auront vite raison de ses sentiments. Corrado Rinaldi, un policier italien, est missionné en Libye pour négocier avec ce qu’il y reste d’autorités étatiques – un seigneur de la guerre responsable d’un centre de rétention, un militaire qui dirige les gardes-côtes libyens – la régulation des flux migratoires vers l’Europe. Ce fonctionnaire rigoureux et méthodique voit bientôt ses convictions se fissurer à la rencontre de Suada, une réfugiée somalienne, en route vers la Finlande, dont le frère vient de mourir dans de mystérieuses circonstances.

Corrado Rinaldi, un policier italien, est missionné en Libye pour négocier avec ce qu’il y reste d’autorités étatiques – un seigneur de la guerre responsable d’un centre de rétention, un militaire qui dirige les gardes-côtes libyens – la régulation des flux migratoires vers l’Europe. Ce fonctionnaire rigoureux et méthodique voit bientôt ses convictions se fissurer à la rencontre de Suada, une réfugiée somalienne, en route vers la Finlande, dont le frère vient de mourir dans de mystérieuses circonstances. Bertrand Valade (Gaspard Ulliel) est un usurpateur. Il n’a pas écrit « Mot de passes », la pièce de théâtre qui lui vaut le succès du public et l’admiration de sa fiancée (Julia Roy) ; mais il l’a volé à un dramaturge mourant dont il était le giton.

Bertrand Valade (Gaspard Ulliel) est un usurpateur. Il n’a pas écrit « Mot de passes », la pièce de théâtre qui lui vaut le succès du public et l’admiration de sa fiancée (Julia Roy) ; mais il l’a volé à un dramaturge mourant dont il était le giton.