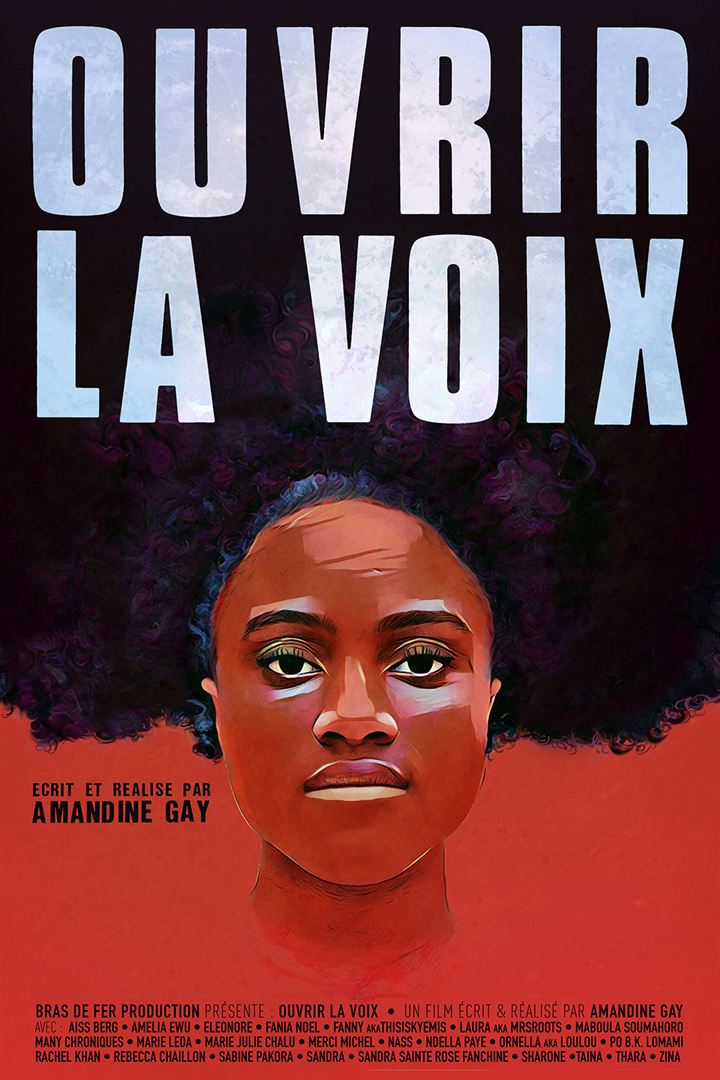

Ouvrir la voix filme en plan très serré vingt-quatre femmes noires. Il les interroge sur leur condition doublement minoritaire, les discriminations raciales et sexistes dont elles sont victimes.

Ouvrir la voix filme en plan très serré vingt-quatre femmes noires. Il les interroge sur leur condition doublement minoritaire, les discriminations raciales et sexistes dont elles sont victimes.

Réalisé par Amandine Gay, militante afro-féministe et LGBT, Ouvrir la voix est une œuvre engagée. Son titre sonne comme une double revendication. Il s’agit à la fois de libérer une parole trop longtemps bâillonnée et d’ouvrir une brèche pour inspirer d’autres femmes. Sa forme est austère et sa durée intimidante. Plus de deux heures d’interviews que ne viennent interrompre que de rares séquences où l’on suit ces femmes dans leur vie : l’une est actrice, l’autre se produit dans un cabaret burlesque, la troisième est filmée avec sa compagne dans les rues de Brooklyn.

Très classiquement, Amandine Gay pose une succession de questions auxquelles répondent tour à tour chacune des interviewées. Le procédé n’est pas très novateur. Il n’en est pas moins efficace. Elle interroge ses interlocutrices sur leur première expérience du racisme, qui sonne souvent comme un traumatisme chez des petites filles qui jusqu’alors n’avaient aucune conscience de leur « différence », sur leur parcours scolaire, où elles ont dû se battre contre les préjugés qui les orientaient vers les filières les moins prestigieuses, sur la découverte de leur sexualité face à des partenaires, Noir ou Blanc, qui les réduisaient à des stéréotypes, avant pour certaines d’assumer leur homosexualité, sur leur rapport à la religion, à la maternité.

Le panel convoqué par Amandine Gay est faussement hétérogène. On comprend – même si l’absence de tout indication ne nous facilite pas la tâche – que certaines interviewées sont hyper diplômées ou autodidactes, qu’elles travaillent dans les arts ou dans les services, qu’elles sont nées en Europe ou viennent seulement de s’y installer, qu’elles vivent en France ou en Belgique. Pour autant, elles ont toutes quasiment le même âge et le même discours militant. Leur convergence de vue est soulignée au détriment de tout ce qui pourrait révéler des divergences : conflits de mémoires et d’identités entre Noires d’origine africaine et Noires d’origine caribéennes, engagements politiques à gauche, à droite ou ailleurs – dont étrangement il n’est rien dit.

Le discours qu’elles tiennent est anti-raciste bien sûr mais il ne sous-estime pas les préjugés de race : si, évidemment, la race n’a aucun sens d’un point de vue biologique, elle existe hélas encore en tant que représentation sociale et sa réfutation, au nom d’un anti-racisme vertueux, hypothéquerait la lutte contre les discriminations.

Leur discours revendique à la fois l’invisibilité et la visibilité. Elles refusent d’être réduites aux stéréotypes racistes qui s’attachent à la couleur de leur peau et d’être victimes des discriminations qui en sont la conséquence. Elles revendiquent une place à part égale dans une société plurielle qui s’accepterait enfin dans sa diversité.

Utile complément au livre fondateur de Pap Ndiaye La Condition noire, Ouvrir la Voix documente avec intelligence l’un des volets les plus sensibles de notre vivre-ensemble.

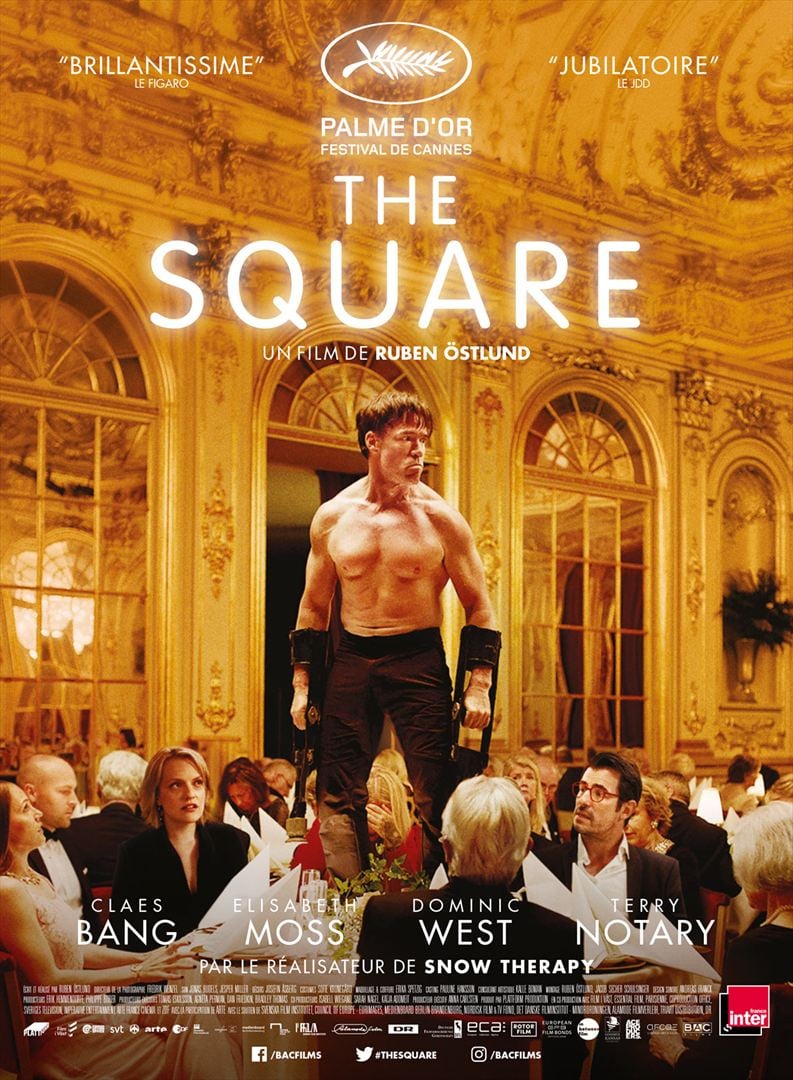

Voici enfin la Palme d’Or 2017. Le public plébiscitait

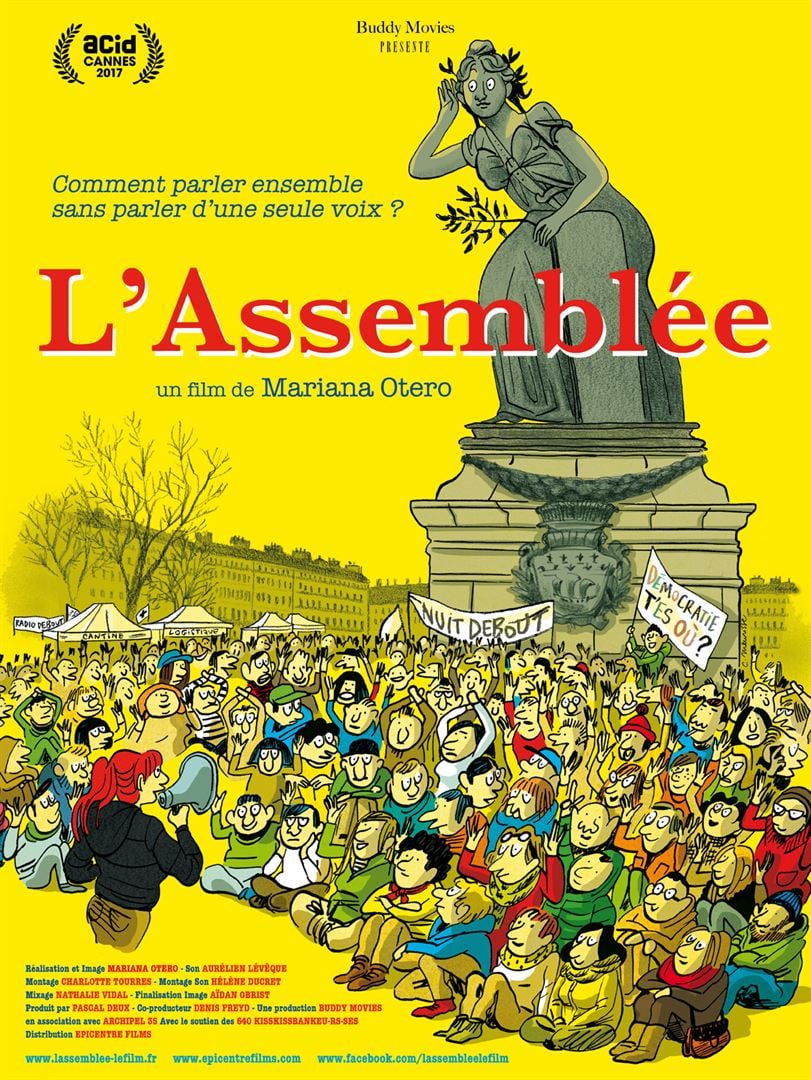

Voici enfin la Palme d’Or 2017. Le public plébiscitait  À partir du 31 mars 2016, des citoyens ordinaires se sont réunis chaque jour place de la République à Paris. Pour protester contre la loi El Khomri. Pour réfléchir à un autre ordre politique, économique et social. Leur mouvement a pris un nom : « Nuit debout ». Mariana Otero les a suivis du premier au dernier jour.

À partir du 31 mars 2016, des citoyens ordinaires se sont réunis chaque jour place de la République à Paris. Pour protester contre la loi El Khomri. Pour réfléchir à un autre ordre politique, économique et social. Leur mouvement a pris un nom : « Nuit debout ». Mariana Otero les a suivis du premier au dernier jour. John O’Brien pêche le saumon dans le nord de l’Irlande. Du moins le pêchait-il jusqu’à ce que la réglementation européenne interdisant les filets dérivants le lui interdise. Pour défendre son métier, il se lance dans une longue bataille politique qui le mènera jusqu’à Bruxelles.

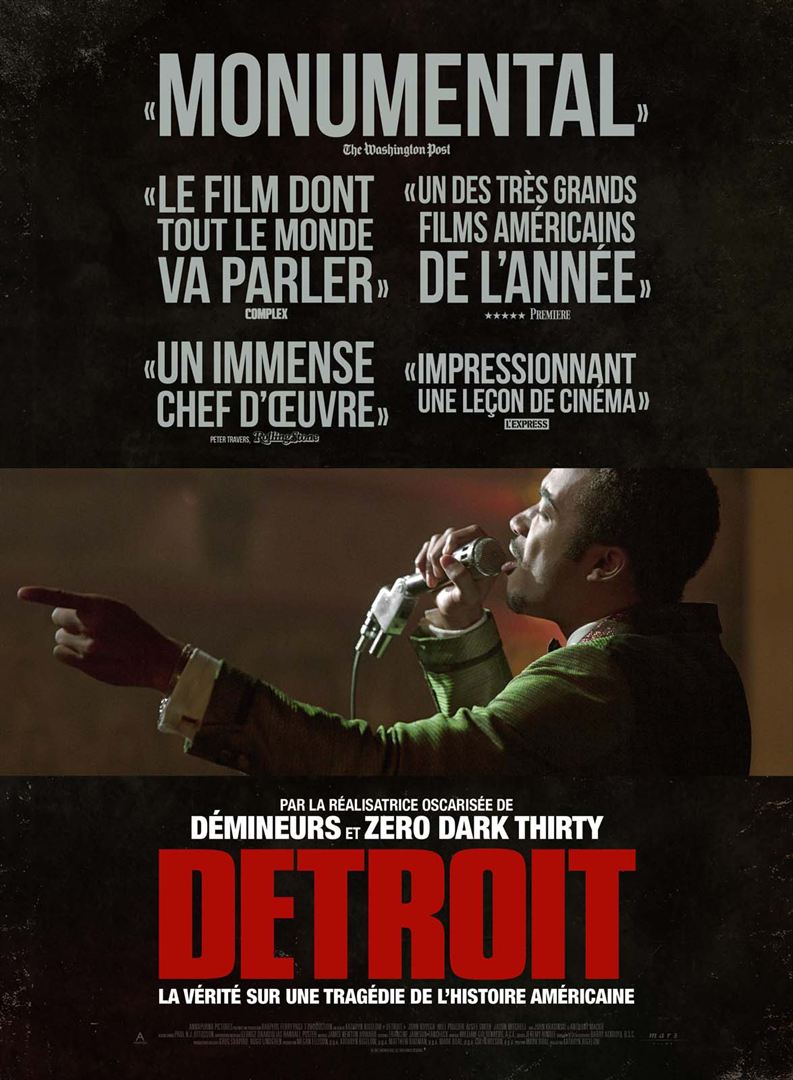

John O’Brien pêche le saumon dans le nord de l’Irlande. Du moins le pêchait-il jusqu’à ce que la réglementation européenne interdisant les filets dérivants le lui interdise. Pour défendre son métier, il se lance dans une longue bataille politique qui le mènera jusqu’à Bruxelles. 1967. L’Amérique est en effervescence. La guerre au Vietnam et la ségrégation raciale mettent le pays à feu et à sang. Pour maintenir l’ordre, la Garde nationale est appelée en renfort.

1967. L’Amérique est en effervescence. La guerre au Vietnam et la ségrégation raciale mettent le pays à feu et à sang. Pour maintenir l’ordre, la Garde nationale est appelée en renfort. Le Jeu des Sept familles façon Michael Haneke :

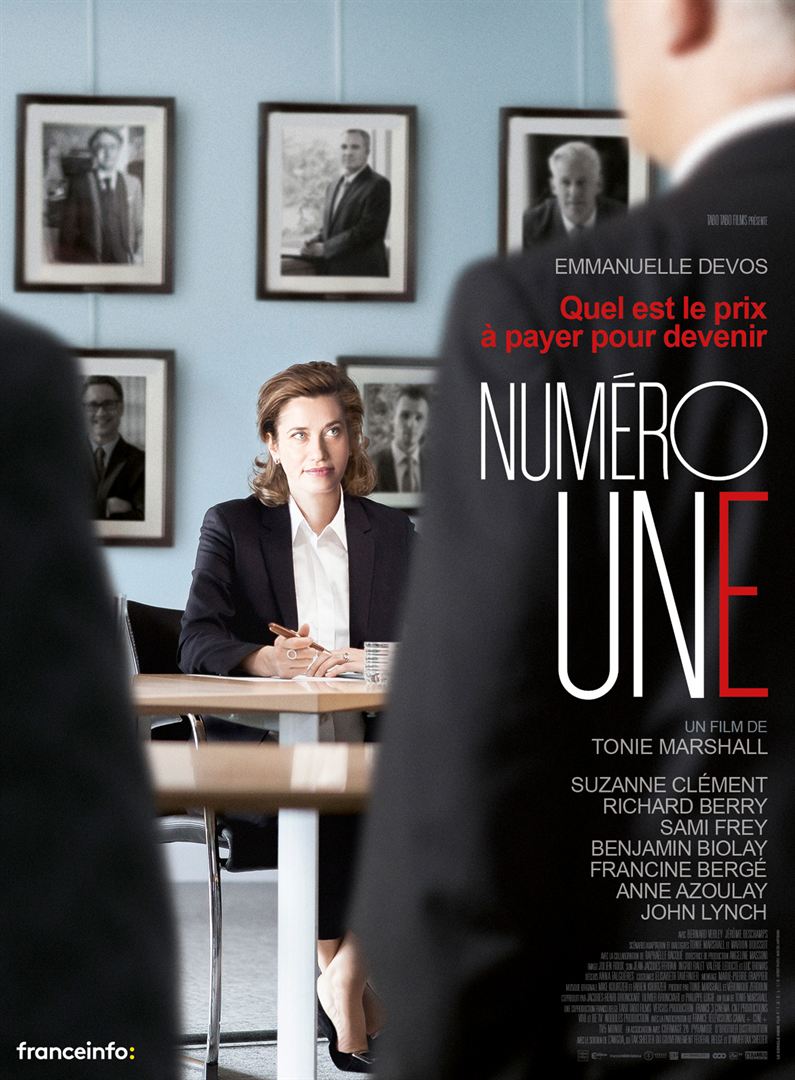

Le Jeu des Sept familles façon Michael Haneke : Brillante polytechnicienne du corps des Mines, Emmanuelle Blachey (Emmanuelle Devos) siège au comité exécutif de Théores, un géant de l’énergie. Un réseau de femmes aussi influent que discret la contacte en marge du Women’s Forum de Deauville pour prendre la tête d’Anthéa, une entreprise du CAC 40. Peu sûre d’elle, mais flattée de la proposition qui lui est faite, Emmanuelle hésite à s’engager. D’autant que face à elle, l’influent Jean Beaumel (Richard Berry) est prêt à tout pour pousser la candidature de son poulain. Un homme évidemment.

Brillante polytechnicienne du corps des Mines, Emmanuelle Blachey (Emmanuelle Devos) siège au comité exécutif de Théores, un géant de l’énergie. Un réseau de femmes aussi influent que discret la contacte en marge du Women’s Forum de Deauville pour prendre la tête d’Anthéa, une entreprise du CAC 40. Peu sûre d’elle, mais flattée de la proposition qui lui est faite, Emmanuelle hésite à s’engager. D’autant que face à elle, l’influent Jean Beaumel (Richard Berry) est prêt à tout pour pousser la candidature de son poulain. Un homme évidemment. Sous le soleil estival de La Ciotat, Olivia (Marina Foïs) anime un atelier d’écriture avec quelques jeunes de la ville. Ils entreprennent l’écriture d’un polar qui puise son inspiration dans son passé industriel. Parmi eux Antoine se singularise vite. Solitaire, mutique, il manifeste un tempérament violent qui inquiète Olivia autant qu’il la séduit.

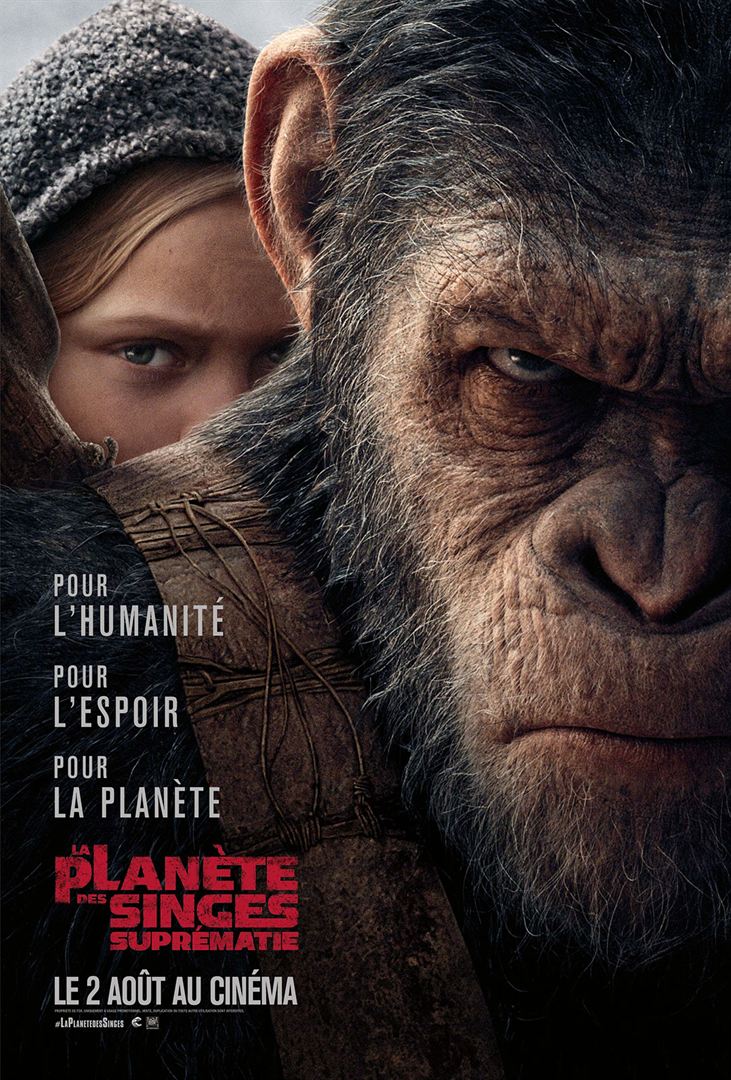

Sous le soleil estival de La Ciotat, Olivia (Marina Foïs) anime un atelier d’écriture avec quelques jeunes de la ville. Ils entreprennent l’écriture d’un polar qui puise son inspiration dans son passé industriel. Parmi eux Antoine se singularise vite. Solitaire, mutique, il manifeste un tempérament violent qui inquiète Olivia autant qu’il la séduit. Caesar, le chef des singes, décide de lancer une vendetta personnelle contre le colonel McCullough qui a tué sa femme et sa fille.

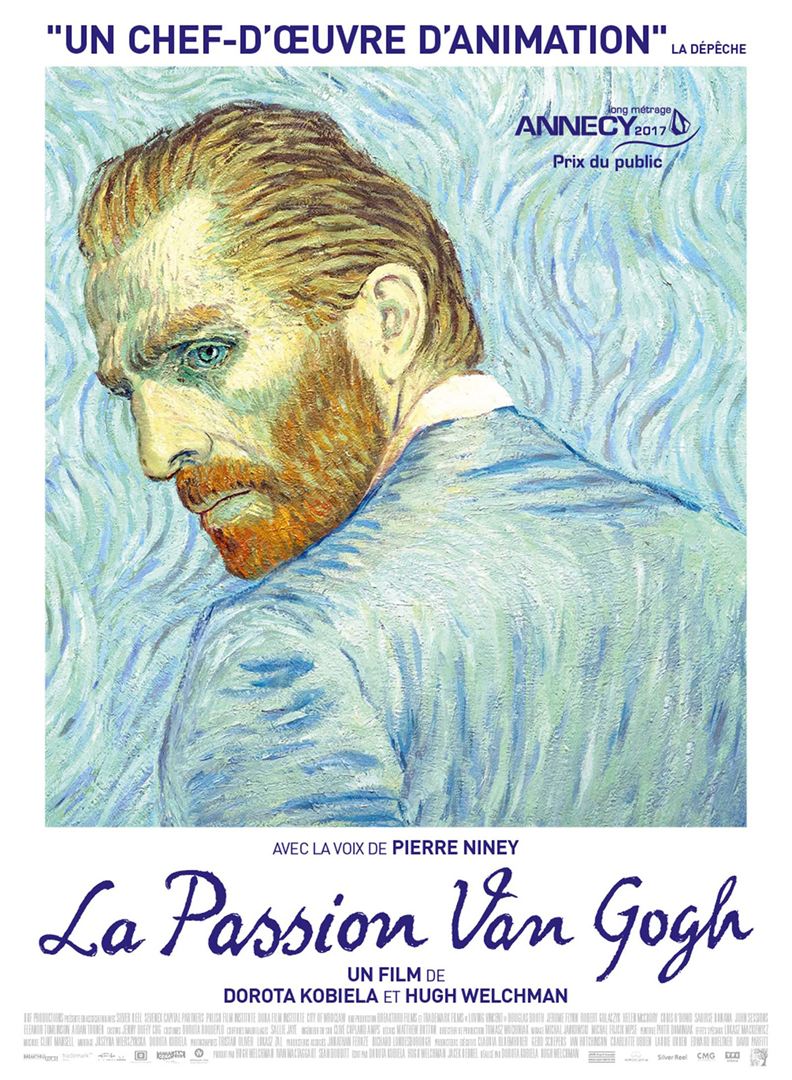

Caesar, le chef des singes, décide de lancer une vendetta personnelle contre le colonel McCullough qui a tué sa femme et sa fille. Un an après la mort de Vincent Van Gogh, le facteur Joseph Roulin retrouve à Arles une lettre du peintre à son frère. Il charge son fils Armand d’aller à Paris la lui remettre en main propre. Le jeune homme se lance dans une enquête policière pour élucider les causes du décès de l’artiste.

Un an après la mort de Vincent Van Gogh, le facteur Joseph Roulin retrouve à Arles une lettre du peintre à son frère. Il charge son fils Armand d’aller à Paris la lui remettre en main propre. Le jeune homme se lance dans une enquête policière pour élucider les causes du décès de l’artiste.