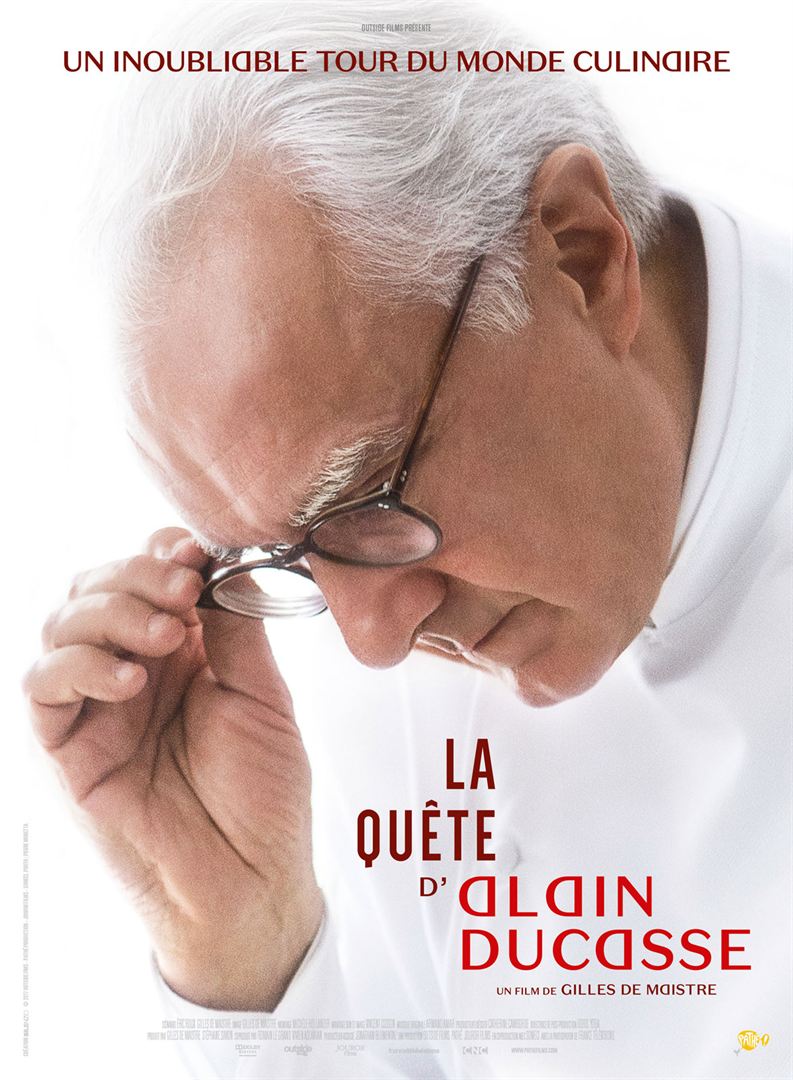

Alain Ducasse est à la tête d’un empire. Il dirige vingt-trois restaurants dans le monde : à Paris, à Monte-Carlo, à Tokyo, à Londres, à Hong Kong… Il accumule dix-huit étoiles Michelin au total. Un record. Gilles de Maistre l’a suivi pendant deux ans autour du monde : des États-Unis au Japon, de la Mongolie aux Philippines. Le fil rouge de son documentaire : l’ouverture au cœur même du château de Versailles du dernier restaurant d’Alain Ducasse

Alain Ducasse est à la tête d’un empire. Il dirige vingt-trois restaurants dans le monde : à Paris, à Monte-Carlo, à Tokyo, à Londres, à Hong Kong… Il accumule dix-huit étoiles Michelin au total. Un record. Gilles de Maistre l’a suivi pendant deux ans autour du monde : des États-Unis au Japon, de la Mongolie aux Philippines. Le fil rouge de son documentaire : l’ouverture au cœur même du château de Versailles du dernier restaurant d’Alain Ducasse

La Quête d’Alain Ducasse est un titre subtilement polysémique. Il s’agit d’une part de partir à la recherche d’Alain Ducasse. Il s’agit d’autre part de comprendre ce que lui recherche. La réponse à la seconde question est simple : il recherche l’excellence. Excellence des produits qu’on le voit soigneusement sélectionner. Excellence des hommes – les femmes sont peu nombreuses dans son entourage – dont il dit qu’il les encourage à s’autonomiser alors qu’on le voit surtout veiller au grain à chaque détail et distiller autour de lui une crainte révérencieuse. Excellence des procédés : le glocal, alpha et oméga du management gastronomique.

Le problème est que l’homme Alain Ducasse nous reste opaque. On ne nous dit rien de son parcours sinon qu’il a conquis ses premières étoiles au Louis XV de Monte-Carlo et qu’il a échappé de justesse à la mort dans un accident d’avion dont il fut le seul rescapé en 1984. On ne nous dit rien de sa famille – il a épousé en 2007 une architecte de dix-sept ans plus jeune que lui et il en a eu quatre enfants – de ses amis, de ses relations ou de la nationalité monégasque qu’il a acquise pour des motifs qu’on soupçonne volontiers. On n’apprendra guère plus sur l’organisation administrative et financière des établissements Ducasse : comment réussit-il à maintenir le même niveau d’excellence dans autant d’établissements ? Comment peut-il être partout sans courir le risque de n’être nul part ?

Le problème de ce documentaire est qu’il est tout entier à la gloire d’Alain Ducasse. Eût-il été financé par son service de communication qu’il n’aurait pas été moins louangeur. Les premières minutes, aux fausses allures de clip, rythmées par une musique entraînante, commentées par une voix off racoleuse, donnent le ton. Un ton qui hélas, reste toujours le même, confit en admiration, durant tout ce publireportage.

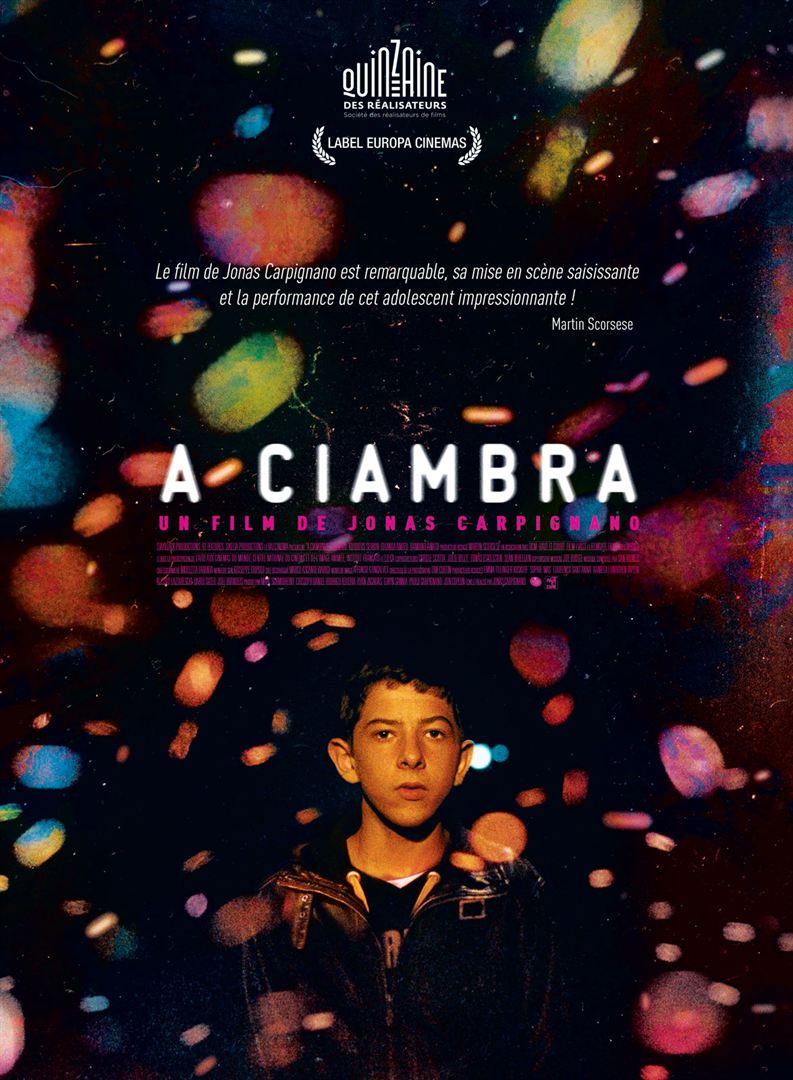

Pio a quatorze ans. Il est Rom. Il vit avec sa famille élargie dans un squat de Ciambra en Calabre. Il ne fréquente plus guère l’école, préférant suivre son frère aîné Cosimo et l’assister dans ses entreprises. Lorsque Cosimo est emprisonné, c’est à Pio qu’il incombe de reprendre la relève.

Pio a quatorze ans. Il est Rom. Il vit avec sa famille élargie dans un squat de Ciambra en Calabre. Il ne fréquente plus guère l’école, préférant suivre son frère aîné Cosimo et l’assister dans ses entreprises. Lorsque Cosimo est emprisonné, c’est à Pio qu’il incombe de reprendre la relève. Erwan (François Damiens), la quarantaine bien entamée, est veuf. Sa fille Juliette (Alice de Lencquesaing) attend un enfant de père inconnu. À l’occasion d’un test pour déceler une éventuelle maladie congénitale, Erwan apprend qu’il n’est pas le fils de son père. Il embauche un détective privé qui retrouve son père biologique. Seul problème : celui-ci est le père d’Anna (Cécile de France) dont Erwan vient de faire la rencontre et qui l’attire irrésistiblement.

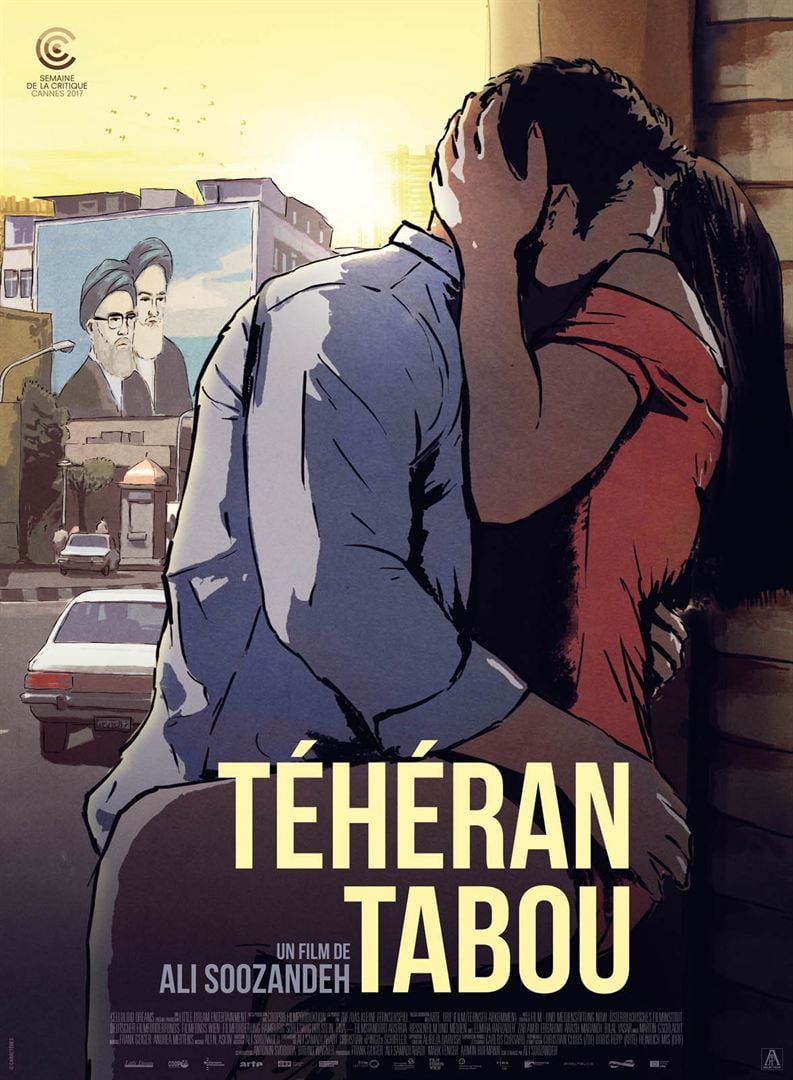

Erwan (François Damiens), la quarantaine bien entamée, est veuf. Sa fille Juliette (Alice de Lencquesaing) attend un enfant de père inconnu. À l’occasion d’un test pour déceler une éventuelle maladie congénitale, Erwan apprend qu’il n’est pas le fils de son père. Il embauche un détective privé qui retrouve son père biologique. Seul problème : celui-ci est le père d’Anna (Cécile de France) dont Erwan vient de faire la rencontre et qui l’attire irrésistiblement. À Téhéran de nos jours Pari et son fils muet Élias emménagent dans un grand immeuble d’un quartier populaire. Le mari de Pari est un toxicomane qui purge une longue peine de prison et elle se prostitue pour vivre. À l’étage au-dessus, Sara, qui étouffe entre un mari jaloux et une belle-mère possessive, est à nouveau enceinte après deux fausses couches. À l’étage au-dessous, Babak est un jeune musicien dont les enregistrements psychédéliques ne parviennent pas à franchir la censure islamique. Il a une liaison d’un soir avec Donya qui lui réclame le lendemain l’argent pour une hymenoplastie.

À Téhéran de nos jours Pari et son fils muet Élias emménagent dans un grand immeuble d’un quartier populaire. Le mari de Pari est un toxicomane qui purge une longue peine de prison et elle se prostitue pour vivre. À l’étage au-dessus, Sara, qui étouffe entre un mari jaloux et une belle-mère possessive, est à nouveau enceinte après deux fausses couches. À l’étage au-dessous, Babak est un jeune musicien dont les enregistrements psychédéliques ne parviennent pas à franchir la censure islamique. Il a une liaison d’un soir avec Donya qui lui réclame le lendemain l’argent pour une hymenoplastie. Isabelle (Juliette Binoche), la cinquantaine, peint et se cherche. Elle a un amant régulier (Xavier Beauvois) qui ne la satisfait pas, des vues sur un bel acteur de théâtre (Nicolas Duvauchelle) qui tarde à se déclarer, un ex-mari (Laurent Grévill) qui revient de temps en temps dans son lit et dont elle suspecte qu’il ait eu une liaison avec la galeriste qui l’expose (Josiane Balasko), une liaison avec un bel inconnu rencontré sur une piste de danse (Paul Blain). Comme le lui dira un radiesthésiste (Gérard Depardieu), fin psychologue, mais médiocre médium, Isabelle cache « un beau soleil intérieur ».

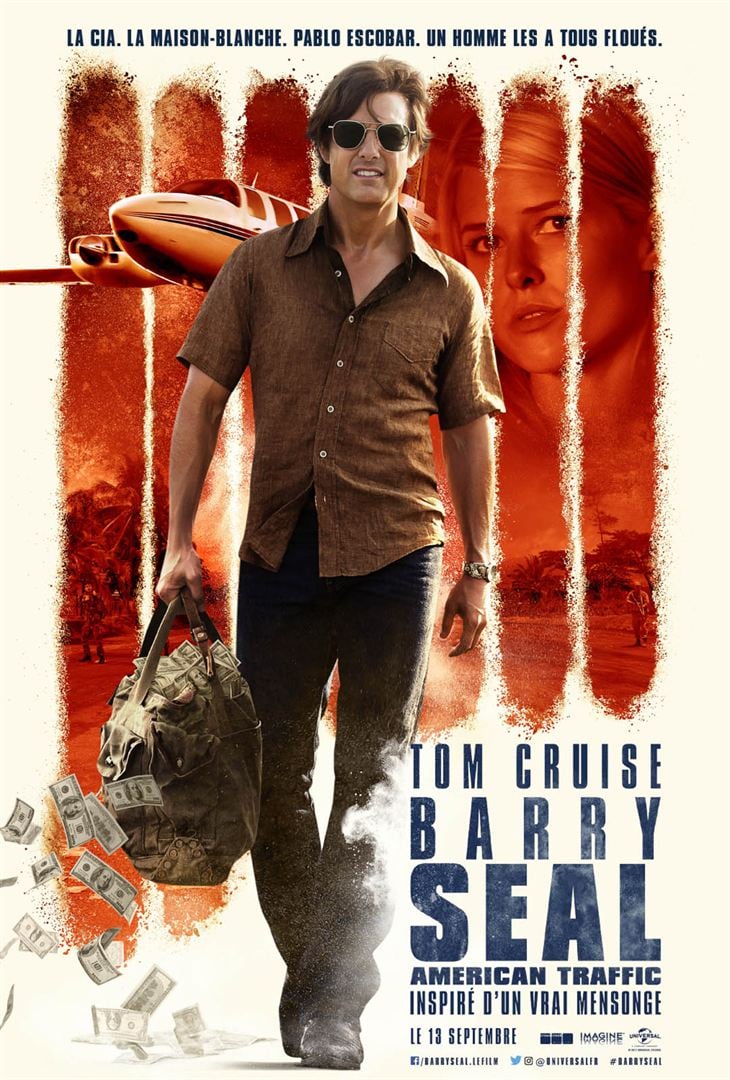

Isabelle (Juliette Binoche), la cinquantaine, peint et se cherche. Elle a un amant régulier (Xavier Beauvois) qui ne la satisfait pas, des vues sur un bel acteur de théâtre (Nicolas Duvauchelle) qui tarde à se déclarer, un ex-mari (Laurent Grévill) qui revient de temps en temps dans son lit et dont elle suspecte qu’il ait eu une liaison avec la galeriste qui l’expose (Josiane Balasko), une liaison avec un bel inconnu rencontré sur une piste de danse (Paul Blain). Comme le lui dira un radiesthésiste (Gérard Depardieu), fin psychologue, mais médiocre médium, Isabelle cache « un beau soleil intérieur ». Dans les années quatre vingts, un pilote d’avion, Barry Seal, est employé par la CIA pour photographier les camps des guérillas marxistes d’Amérique centrale. Son audace le fait remarquer par les cartels colombiens qui lui demandent de transporter de la cocaïne en contrebande vers les États-Unis. La CIA, loin de s’en formaliser, l’utilisera pour apporter de l’aide aux contras nicaraguayens.

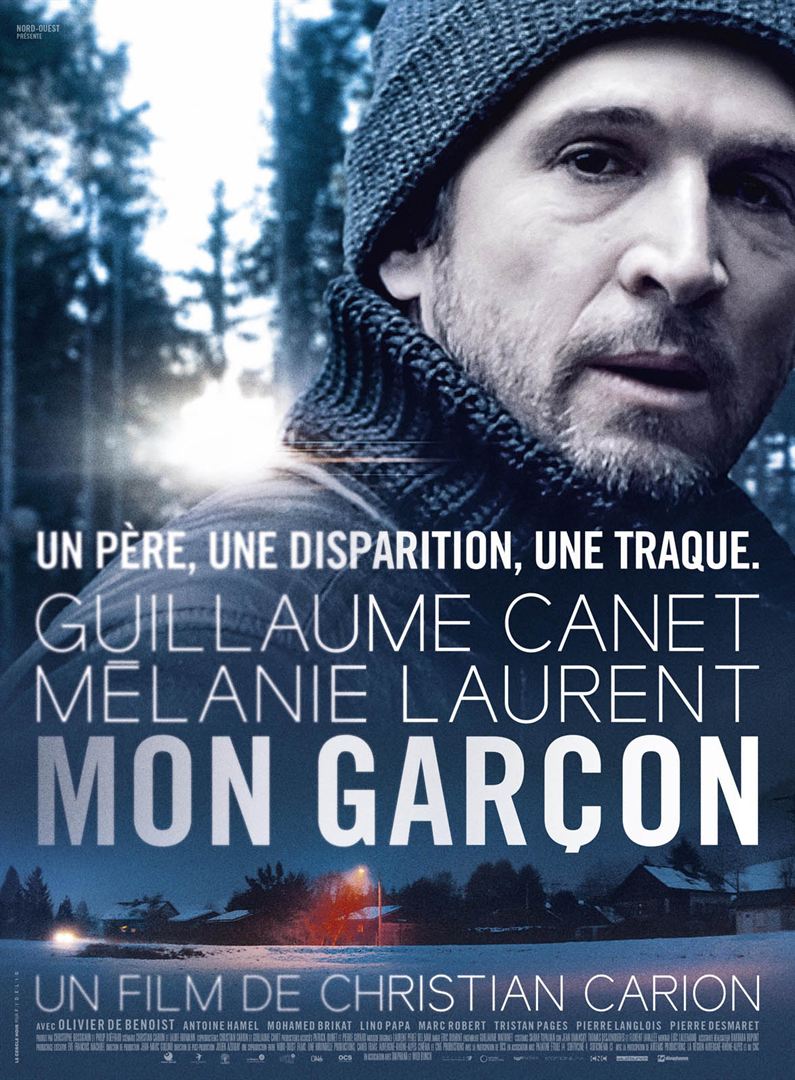

Dans les années quatre vingts, un pilote d’avion, Barry Seal, est employé par la CIA pour photographier les camps des guérillas marxistes d’Amérique centrale. Son audace le fait remarquer par les cartels colombiens qui lui demandent de transporter de la cocaïne en contrebande vers les États-Unis. La CIA, loin de s’en formaliser, l’utilisera pour apporter de l’aide aux contras nicaraguayens. Julien (Guillaume Canet) et Marie (Mélanie Laurent) viennent de se séparer. Julien travaille à l’étranger ; Marie a gardé la maison familiale dans le Vercors et y élève leur fils avec Grégoire, son nouveau compagnon.

Julien (Guillaume Canet) et Marie (Mélanie Laurent) viennent de se séparer. Julien travaille à l’étranger ; Marie a gardé la maison familiale dans le Vercors et y élève leur fils avec Grégoire, son nouveau compagnon. Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine.

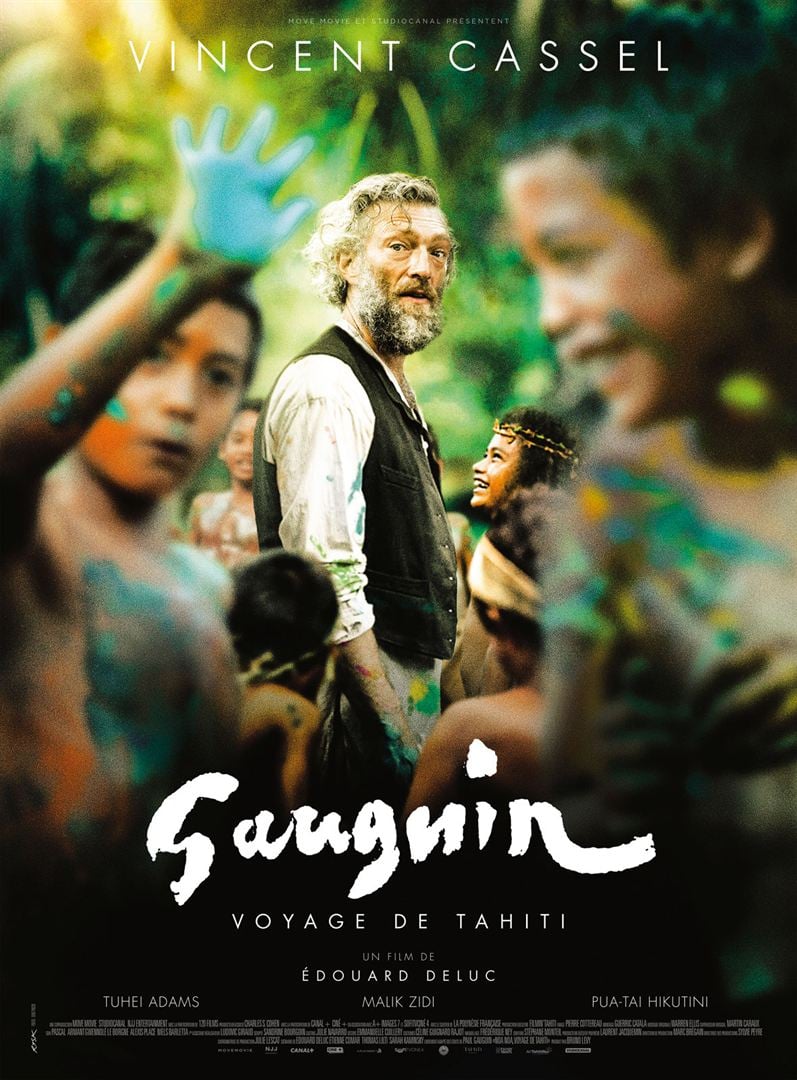

Comme Deckhart (Harrisson Ford) trente ans plus tôt, K (Ryan Gosling) est un « blade runner ». Sa tâche : retrouver les « replicants », des robots humanoïdes , et éliminer ceux qui sont entrés en rébellion contre les humains. À l’occasion d’une de ses missions, K fait une découverte bouleversante qui remet en cause la ligne de démarcation entre l’humain et la machine. En 1891, Vincent Gauguin étouffe à Paris. Faute de pouvoir vendre ses toiles à un public qui n’en a pas encore compris le génie, il vit misérablement. Les paysages, les gens, la lumière ne l’inspirent plus. Il rêve d’ailleurs et veut y partir, même s’il doit y sacrifier sa vie de famille.

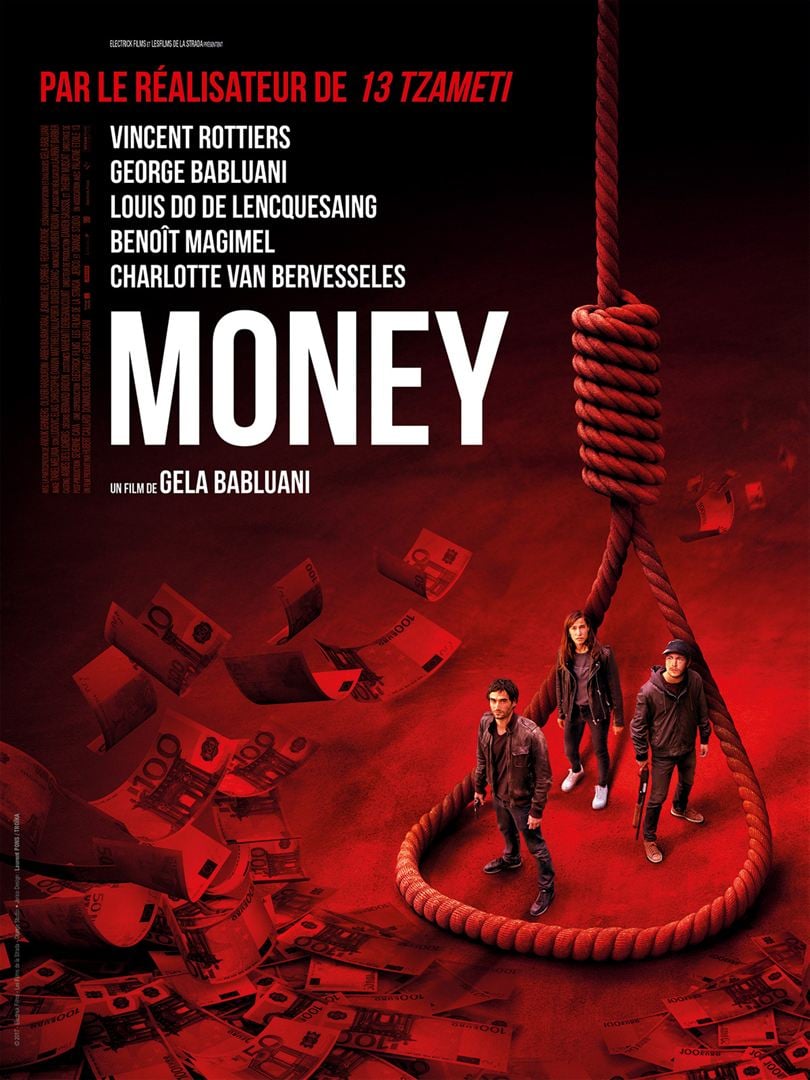

En 1891, Vincent Gauguin étouffe à Paris. Faute de pouvoir vendre ses toiles à un public qui n’en a pas encore compris le génie, il vit misérablement. Les paysages, les gens, la lumière ne l’inspirent plus. Il rêve d’ailleurs et veut y partir, même s’il doit y sacrifier sa vie de famille. Alexandra (Charlotte Van Bervesselès), son frère Eric (Vincent Rottiers) et son amoureux Danis (George Babluani) vivotent au Havre et rêvent d’une vie meilleure. Ils croient pouvoir y accéder en dérobant à un notable local (Louis-Do de Lencquesaing) une valise remplie de billets de banque. Mais leur larcin entraîne une réaction en chaîne qui risque de les broyer.

Alexandra (Charlotte Van Bervesselès), son frère Eric (Vincent Rottiers) et son amoureux Danis (George Babluani) vivotent au Havre et rêvent d’une vie meilleure. Ils croient pouvoir y accéder en dérobant à un notable local (Louis-Do de Lencquesaing) une valise remplie de billets de banque. Mais leur larcin entraîne une réaction en chaîne qui risque de les broyer.