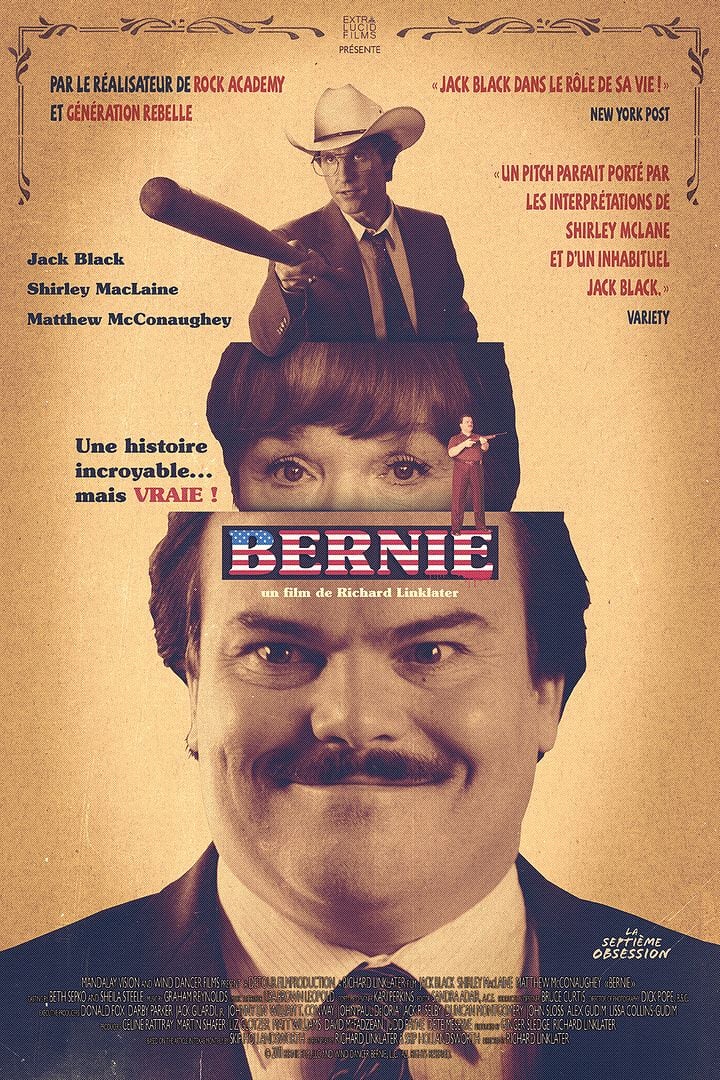

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie.

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie.

Richard Linklater, le réalisateur de Boyhood, l’un de mes films préférés de la dernière décennie, a construit un film original à mi-chemin de la fiction et du documentaire. Il a demandé à des acteurs professionnels d’interpréter les rôles des différents protagonistes. Il a notamment confié à Matthew McConaughey le procureur bas du front chargé d’incriminer Bernie. Mais il a parallèlement recueilli le témoignage des habitants de Carthage, unanimement favorables à Bernie et enclins à le disculper.

Le résultat est désopilant. Il l’est d’abord à cause de la profession de Bernie, qui donne lieu à quelques scènes délicieusement malaisantes, comme la première où on le voit expliquer devant des étudiants en thanatopraxie les secrets de son art. Il l’est ensuite dans la relation qu’il noue avec l’horrible Marjorie, incarnée par Shirley McLaine qui a le défaut de ne pas être suffisamment antipathique pour un tel rôle à la Bette Davis ou à la Tsilla Chelton (Tatie Danielle). Il l’est enfin par sa morale, ou plutôt par son absence de morale : difficile de ne pas prendre fait et cause pour ce brave bougre de Bernie et ne pas espérer qu’il soit innocenté du crime pourtant sordide qu’il a commis.

Le problème de Bernie est qu’il tient tout entier dans le résumé que je viens d’en faire. Richard Linklater aurait pu souligner les ambiguïtés du personnage : Bernie n’a-t-il pas séduit Majorie pour mettre la main sur sa richesse ? n’avait-il pas prémédité son crime ? Séduit par son personnage, convaincu de sa candeur, le film ne creuse pas ces pistes qui, crédibles ou pas, auraient donné plus de profondeur à une histoire finalement trop lisse.

Alors qu’il approche de la cinquantaine, Nicolas Burlaud, un vidéaste marseillais, est foudroyé par une crise d’épilepsie. Une batterie d’examens révèle une alteration de son hippocampe, une structure de l’encéphale qui joue un rôle central dans la mémoire. Cette révélation le conduit à s’interroger sur son travail au sein de la chaîne de télévision locale Primitivi.

Alors qu’il approche de la cinquantaine, Nicolas Burlaud, un vidéaste marseillais, est foudroyé par une crise d’épilepsie. Une batterie d’examens révèle une alteration de son hippocampe, une structure de l’encéphale qui joue un rôle central dans la mémoire. Cette révélation le conduit à s’interroger sur son travail au sein de la chaîne de télévision locale Primitivi. Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements.

Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements. Joe, la cinquantaine bien déglinguée, habite New Lodge une enclave républicaine au nord-ouest de Belfast. Il a vécu dans sa chair la guerre civile qui a longtemps fait rage en Irlande du Nord, opposant les protestants, fidèles à la couronne britannique, aux catholiques qui revendiquaient l’unité de l’Irlande. Il y a perdu un jeune oncle, âgé de dix-sept ans à peine, dont la mort en 1975 ne cesse de le hanter. Révolté par le trafic de drogue qui sévit au pied de son immeuble, il a entamé une grève de la faim, similaire à celle qu’avait menée Bobby Sands en 1981.

Joe, la cinquantaine bien déglinguée, habite New Lodge une enclave républicaine au nord-ouest de Belfast. Il a vécu dans sa chair la guerre civile qui a longtemps fait rage en Irlande du Nord, opposant les protestants, fidèles à la couronne britannique, aux catholiques qui revendiquaient l’unité de l’Irlande. Il y a perdu un jeune oncle, âgé de dix-sept ans à peine, dont la mort en 1975 ne cesse de le hanter. Révolté par le trafic de drogue qui sévit au pied de son immeuble, il a entamé une grève de la faim, similaire à celle qu’avait menée Bobby Sands en 1981. La Belle Etoile, c’était le nom d’un centre de redressement, à Mercury, au-dessus d’Albertville, dirigé d’une main de fer par un abbé catholique. Placés par la Ddass, André, Michel et Daniel y passèrent une partie de leur enfance et en furent marqués à jamais. La documentariste Clémence Davigo les a retrouvés au crépuscule de leur vie et a recueilli leurs témoignages alors qu’ils tentent d’obtenir de l’Eglise catholique sinon une réparation du moins des excuses.

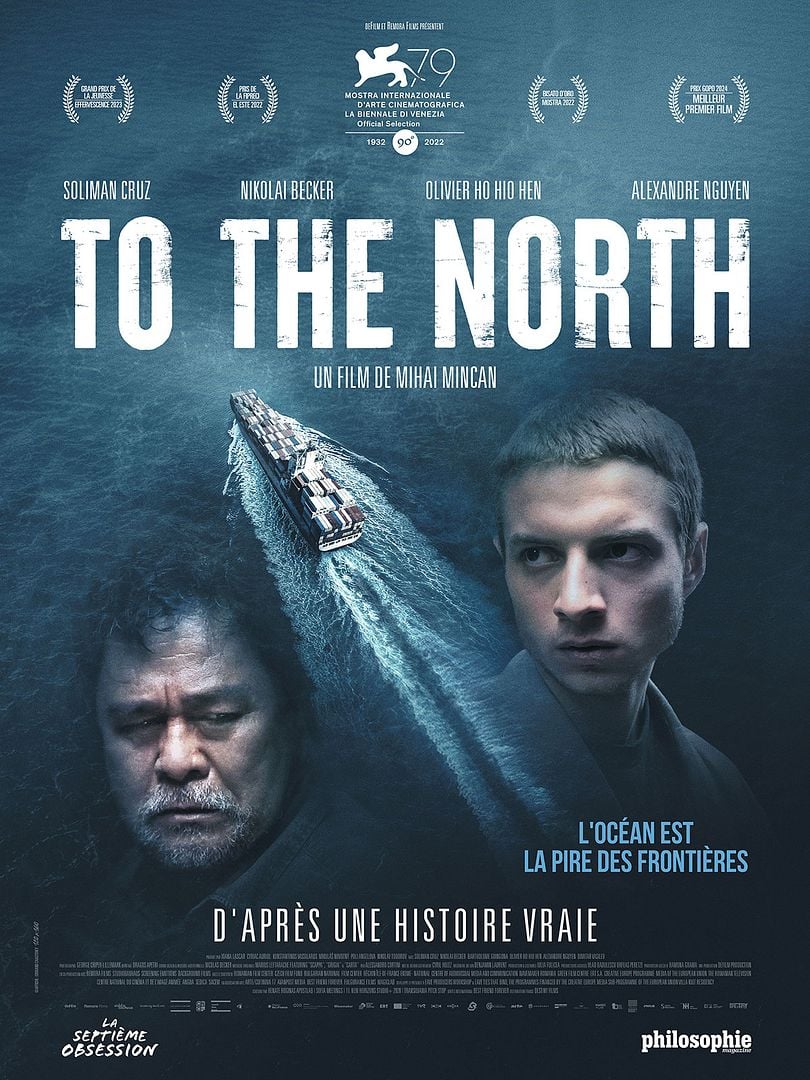

La Belle Etoile, c’était le nom d’un centre de redressement, à Mercury, au-dessus d’Albertville, dirigé d’une main de fer par un abbé catholique. Placés par la Ddass, André, Michel et Daniel y passèrent une partie de leur enfance et en furent marqués à jamais. La documentariste Clémence Davigo les a retrouvés au crépuscule de leur vie et a recueilli leurs témoignages alors qu’ils tentent d’obtenir de l’Eglise catholique sinon une réparation du moins des excuses. Deux immigrés roumain et bulgare montent clandestinement à bord d’un porte-conteneur. Il appareille d’Espagne vers l’Amérique. L’un d’eux est rapidement découvert. L’autre réussit à se cacher avec la complicité d’un contre-maître taïwanais.

Deux immigrés roumain et bulgare montent clandestinement à bord d’un porte-conteneur. Il appareille d’Espagne vers l’Amérique. L’un d’eux est rapidement découvert. L’autre réussit à se cacher avec la complicité d’un contre-maître taïwanais. September et July sont sœurs. Leur mère Sheela est photographe et les élève seule. September et July entretiennent une relation exclusive qui les met en marge des autres élèves de leur école. Leur mère décide de déménager au bord de l’océan dans la maison de ses beaux-parents.

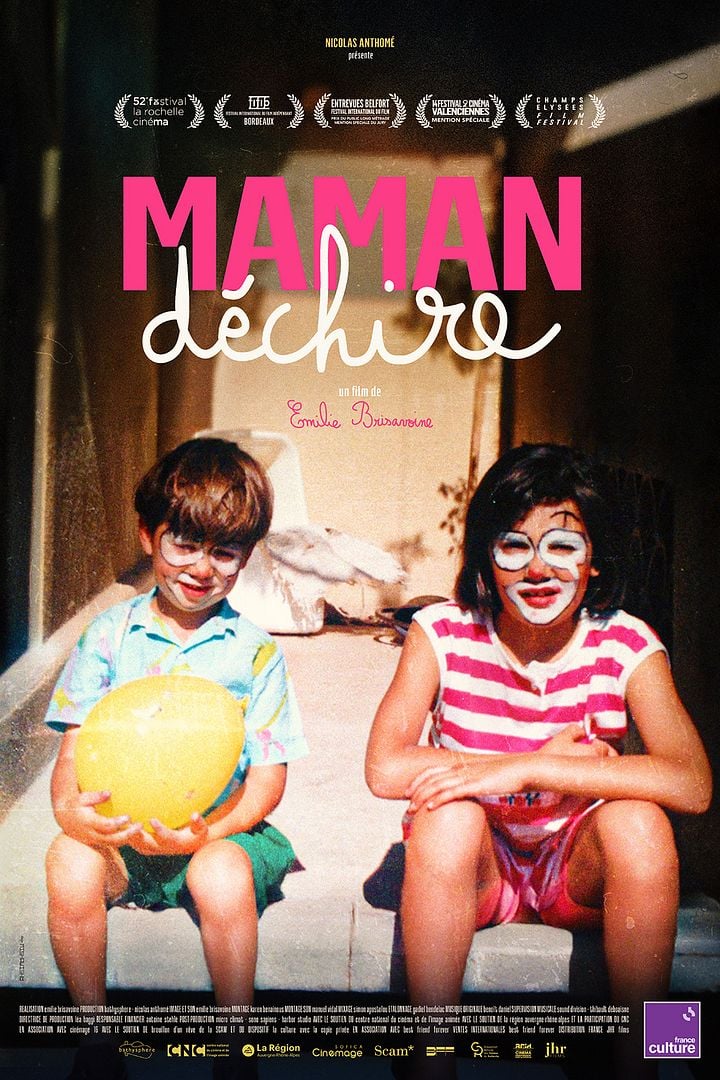

September et July sont sœurs. Leur mère Sheela est photographe et les élève seule. September et July entretiennent une relation exclusive qui les met en marge des autres élèves de leur école. Leur mère décide de déménager au bord de l’océan dans la maison de ses beaux-parents. Emilie Brisavoine a plongé dans les archives familiales pour dresser le portrait de sa mère.

Emilie Brisavoine a plongé dans les archives familiales pour dresser le portrait de sa mère.