Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams.

Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams.

On ne présente plus Jim Jarmusch, éternel jeune homme au dandysme étudié. Par les thèmes qu’ils traitent (le quotidien d’Américains décalés), par la forme qu’ils empruntent (un noir et blanc stylisé, une BOF très travaillée), ses films ont inspiré toute une génération de cinéastes indépendants américains.

Sa dernière réalisation est plus apaisée, mais pas moins originale que ses précédentes. De quoi y est-il question ? De rien. De presque rien. D’un homme heureux tout simplement.

Les gens heureux n’ont pas d’histoire. Fort de cette conviction, Tolstoï avait la sagesse d’ignorer Levin après son heureux mariage avec Kitty pour s’intéresser aux déboires d’Anna Karenine et en faire l’héroïne de son livre. Jarmusch fait le pari inverse : raconter l’histoire du bonheur. Il fait le portrait d’un homme simple, qui ne se pose pas de question. Sa vie est une lente succession de bonheurs banals et quotidiens. Il se lève, va travailler, écrit quelques vers, puis s’en retourne dîner chez lui avec sa femme avant de sortir promener son chien.

Au point qu’on se demande, l’espace d’un instant, si tout cela n’est qu’une mascarade. Si, excédé par les chatteries de Laura et ses élans artistique ridicules, par son bouledogue horripilant et par son quotidien écrasant, Paterson ne va pas se réveiller de ce cauchemar, éclater la guitare de Laura contre un mur et tuer son bouledogue à coups de santiags. Mais Jarmusch s’est assagi hélas et louche aujourd’hui plutôt vers la zénitude que vers la rébellion.

Que penser de tant de félicité ? On peut y trouver une immense paix, saluer la délicatesse avec laquelle Jarmusch réussit à peindre le processus poétique, ce processus par lequel le poète fait naître de la beauté dans les vies les plus minuscules. Ou bien on peut trouver le temps bien long (le film dure près de deux heures) et lui préférer, puisque les gens heureux n’ont décidément pas d’histoire, l’histoire de gens plus malheureux.

La bande-annonce

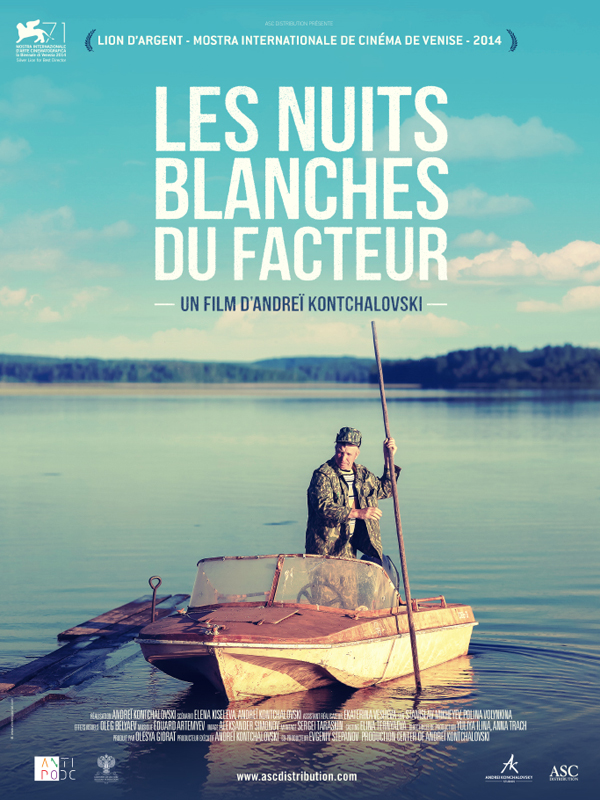

Au nord de la Russie. Tout au nord. Près du cercle polaire et de ses nuits blanches.

Au nord de la Russie. Tout au nord. Près du cercle polaire et de ses nuits blanches.

Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams.

Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams. Star de la chanson à vingt ans, Laura en a aujourd’hui cinquante. Cabossée par la vie, elle travaille dans une usine agro-alimentaire. C’est là que sa route croise celle de Jean, un jeune chien fou passionné de boxe dont Laura avait été l’idole de son père. Le jeune homme se met en tête de relancer la carrière de la star déchue.

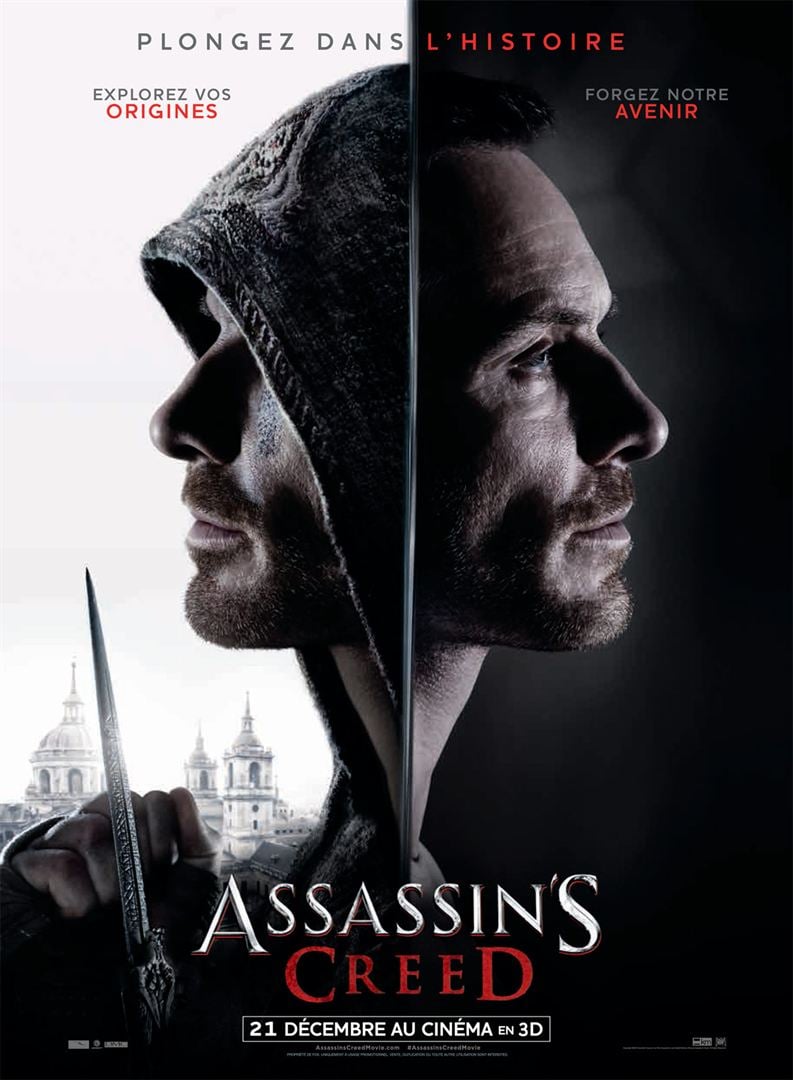

Star de la chanson à vingt ans, Laura en a aujourd’hui cinquante. Cabossée par la vie, elle travaille dans une usine agro-alimentaire. C’est là que sa route croise celle de Jean, un jeune chien fou passionné de boxe dont Laura avait été l’idole de son père. Le jeune homme se met en tête de relancer la carrière de la star déchue. Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers.

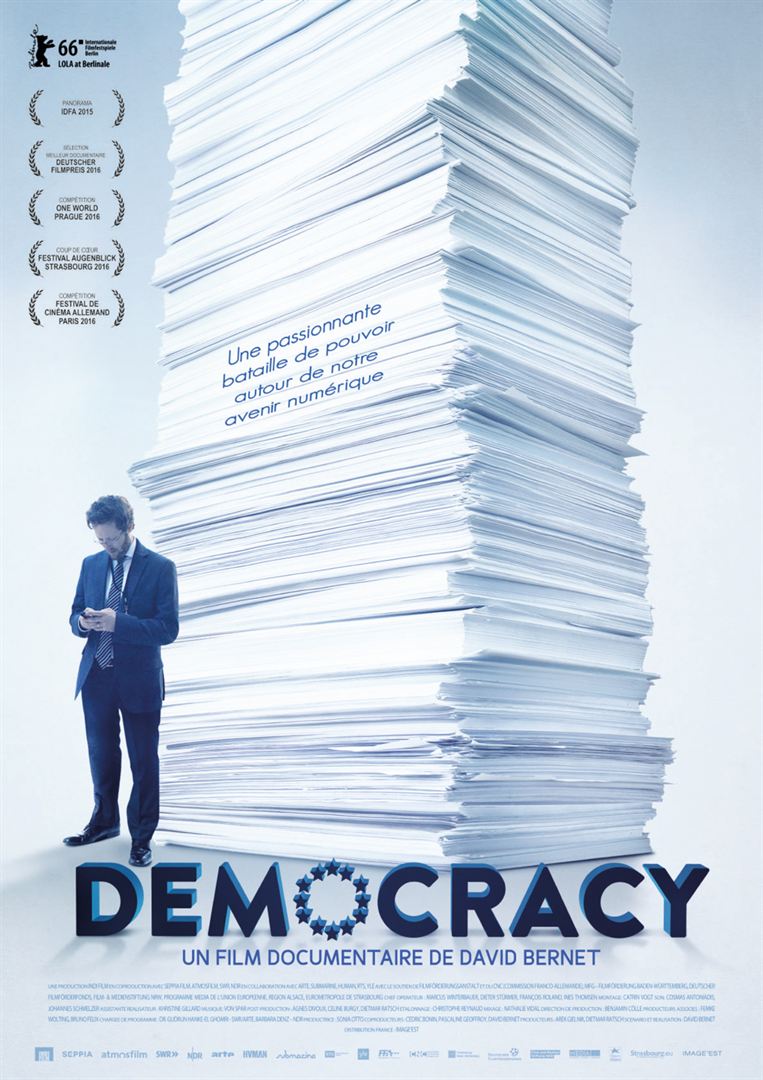

Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers. Le Parlement européen comme vous ne l’avez jamais vu. « Democracy » est le titre (anglais) d’un documentaire (allemand) d’un réalisateur (suisse) sur le fonctionnement du Parlement européen. Ou plutôt sur le laborieux travail d’un eurodéputé chargé de défendre le projet de nouveau règlement général sur la protection des données personnelles.

Le Parlement européen comme vous ne l’avez jamais vu. « Democracy » est le titre (anglais) d’un documentaire (allemand) d’un réalisateur (suisse) sur le fonctionnement du Parlement européen. Ou plutôt sur le laborieux travail d’un eurodéputé chargé de défendre le projet de nouveau règlement général sur la protection des données personnelles. Chacun sait que Star Wars IV (Un nouvel espoir) raconte comment Luke Skylwaker détruit l’Étoile de la mort. Personne n’ignore que Star Wars III (La revanche des Sith) se termine avec la mise en construction, sous le regard de Palpatine et de Dark Vador, de cette arme absolue. D’où la question qui immanquablement tenait en haleine des milliards de spectateurs depuis plusieurs années : que se passe-t-il entre la fin du III et le début du IV ?

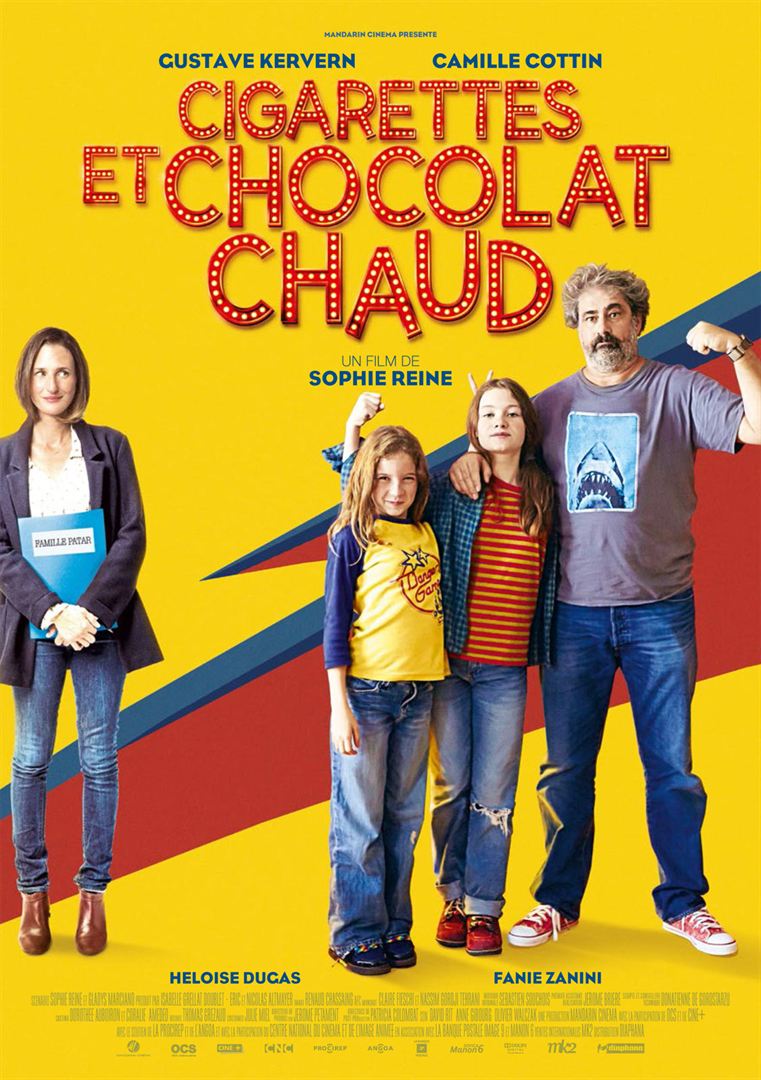

Chacun sait que Star Wars IV (Un nouvel espoir) raconte comment Luke Skylwaker détruit l’Étoile de la mort. Personne n’ignore que Star Wars III (La revanche des Sith) se termine avec la mise en construction, sous le regard de Palpatine et de Dark Vador, de cette arme absolue. D’où la question qui immanquablement tenait en haleine des milliards de spectateurs depuis plusieurs années : que se passe-t-il entre la fin du III et le début du IV ? Denis Patar élève seul ses deux filles, Janin et Mercredi, depuis le décès de leur mère. Bohême, mais vraiment pas bourgeois, il doit exercer deux boulots, le jour dans une jardinerie, la nuit dans un sex-shop, pour joindre les deux bouts. Lorsqu’il oublie une fois de trop ses enfants à l’école, la police transmet son dossier à la protection de l’enfance. Il est convoqué à un stage d’apprentissage parentale. S’il ne le suit pas avec succès, ses filles seront placées en famille d’accueil.

Denis Patar élève seul ses deux filles, Janin et Mercredi, depuis le décès de leur mère. Bohême, mais vraiment pas bourgeois, il doit exercer deux boulots, le jour dans une jardinerie, la nuit dans un sex-shop, pour joindre les deux bouts. Lorsqu’il oublie une fois de trop ses enfants à l’école, la police transmet son dossier à la protection de l’enfance. Il est convoqué à un stage d’apprentissage parentale. S’il ne le suit pas avec succès, ses filles seront placées en famille d’accueil.

Lee Chandler (Casey Affleck) est rappelé à son passé quand son frère, Joe, décède. Il doit revenir à Manchester où il vivait jadis avec sa femme et ses deux enfants. La tutelle de son neveu, Patrick, seize ans, lui est confiée.

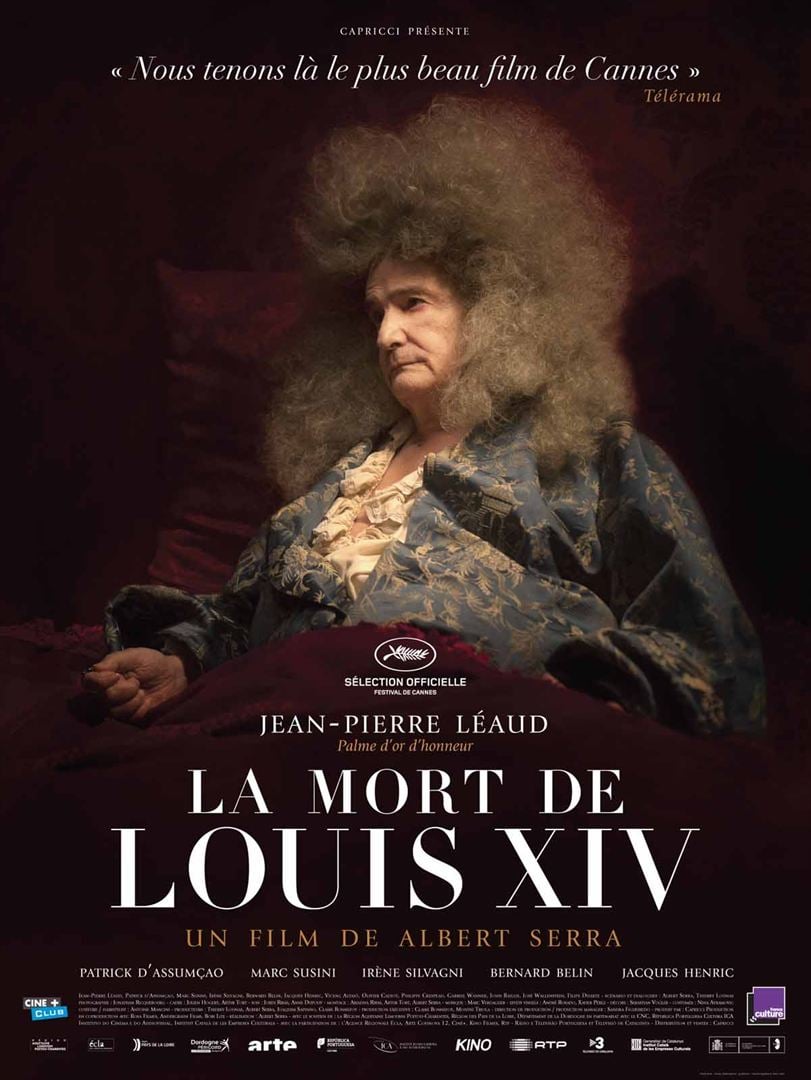

Lee Chandler (Casey Affleck) est rappelé à son passé quand son frère, Joe, décède. Il doit revenir à Manchester où il vivait jadis avec sa femme et ses deux enfants. La tutelle de son neveu, Patrick, seize ans, lui est confiée. Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt.

Louis XIV se meurt. Louis XIV va mourir. Louis XIV meurt.