La nuit de la Saint-Sylvestre 1999, alors que plane le spectre du bug de l’an 2000, des clients fortunés se pressent dans un palace des Alpes suisses : un milliardaire nonagénaire (John Cleese) fraîchement marié à une gironde donzelle, une ancienne star du porno (Luca Barbareschi), une marquise française encombrée d’un chihuahua diarrhéique (Fanny Ardant, dans le rôle de la marquise), un businessman américain (Mickey Rourke) tentant de corrompre son honnête comptable pour échapper au fisc, un chirurgien esthétique qui a tellement défiguré ses patientes qu’il peine à les reconnaître (Joaquim de Almeida), un trio d’oligarques russes que l’annonce de la démission de Boris Eltsine et de son remplacement par un bureaucrate inconnu inquiète vaguement, etc.

La nuit de la Saint-Sylvestre 1999, alors que plane le spectre du bug de l’an 2000, des clients fortunés se pressent dans un palace des Alpes suisses : un milliardaire nonagénaire (John Cleese) fraîchement marié à une gironde donzelle, une ancienne star du porno (Luca Barbareschi), une marquise française encombrée d’un chihuahua diarrhéique (Fanny Ardant, dans le rôle de la marquise), un businessman américain (Mickey Rourke) tentant de corrompre son honnête comptable pour échapper au fisc, un chirurgien esthétique qui a tellement défiguré ses patientes qu’il peine à les reconnaître (Joaquim de Almeida), un trio d’oligarques russes que l’annonce de la démission de Boris Eltsine et de son remplacement par un bureaucrate inconnu inquiète vaguement, etc.

La sortie du dernier film de Roman Polanski a fait polémique. Projeté à la Mostra de Venise l’an dernier, il n’avait pas trouvé de distributeur en France. La faute à ses défauts intrinsèques ? ou au statut de pestiféré de Polanski désormais blacklisté par #metoo ? Sans doute un peu les deux.

Finalement, le film a trouvé un distributeur, Sébastien Tiveyrat, directeur de la société Swashbuckler Films, spécialisée dans le cinéma de répertoire. Son geste est militant. C’est au nom de la liberté d’expression qu’il a distribué The Palace. La première semaine, il était projeté dans 82 salles en France, mais dans une seule à Paris qui l’a déprogrammé dès le premier soir en raison de l’émotion suscitée. L’exploitant du Studio Galande, dans le cinquième arrondissement, a prétendu tout ignorer de la polémique #MeToo et s’être fait piéger par le distributeur.

Preuve qu’il ne s’était pas tant fait piéger que cela : il a décidé de reprogrammer ce film que je suis donc allé voir le week-end dernier avec une vingtaine d’autres spectateurs, la cinquantaine bien entamée.

Je considère en effet, pour le dire simplement, qu’il faut dissocier l’oeuvre de l’artiste. Je pense qu’on peut être un salaud ou pire un criminel et qu’on peut « en même temps » être un grand artiste. Je considère surtout – et c’est peut-être le juriste en moi qui parle – que, quels que soient les crimes qu’on a commis, qu’on ait d’ailleurs été inculpé ou pas, condamné ou pas, la commission de tels crimes n’entraîne pas l’interdiction de créer. Pour le dire simplement, selon moi, Céline a le droit d’être lu, Picasso, Hitchcock ou Polanski le droit d’être vus, Cantat le droit d’être entendu. Certains les exècrent au point de désapprouver leurs oeuvres, de refuser d’acheter leurs livres, de regarder leurs peintures ou leurs films, d’aller à leurs concerts. C’est leur droit le plus strict. Mais ils n’ont pas le droit d’appeler à leur censure et de blâmer ceux qui s’y intéressent.

Cette première étape franchie, non sans mal, passons au fond – un juriste dirait que la recevabilité de la requête étant admise, examinons le bien-fondé des moyens. Que vaut The Palace ? Là encore, disons-le sans détour : pas grand-chose.

The Palace est une pochade, une satire (écrite par un satyre ? …. pardon… le jeu de mot était trop tentant). Ce genre peut produire des bijoux : qu’on pense aux Monthy Python. D’ailleurs la présence de John Cleese au générique montre que Polanski se revendique de cette veine-là.

Mais hélas, The Palace est une pochade de la pire espèce : une pochade pas drôle. Ses situations, ses personnages, ses gags ne font pas souvent mouche. Pour autant, The Palace n’est pas aussi calamiteux que ce que j’en avais lu. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde et j’ai souvent souri, à défaut de rire à gorge déployée – ce qui m’arrive seulement les années bissextiles (un relecteur vigilant vient de me signaler en mp que 2024 est bissextile !).

The Palace n’a pas de scénario. Il se borne à peindre une galerie de personnages tous plus caricaturaux les uns que les autres. Ruben Östlund avait fait la même chose en 2022 avec Sans filtre qui lui avait valu une Palme d’or, à mon sens surcotée. Roman Polanski a lui aussi décroché une Palme d’or en 2002 pour Le Pianiste. Espérons simplement que The Palace ne soit pas le dernier film de cet immense réalisateur.

La bande-annonce

Sylvia (Jessica Chastain), la quarantaine, mène une vie réglée comme du papier à musique. Elle élève seule sa fille, travaille dans un centre d’accueil pour adultes handicapés, continue à fréquenter les AA et ferme à triple tour la porte blindée de son appartement pour se protéger d’on ne sait quelle menace. À l’occasion d’une réunion d’anciens élèves de son lycée, elle retrouve Saul (Peter Sarsgaard) qui est atteint d’une forme précoce de démence sénile et pense voir ressurgir les démons enfouis de son passé.

Sylvia (Jessica Chastain), la quarantaine, mène une vie réglée comme du papier à musique. Elle élève seule sa fille, travaille dans un centre d’accueil pour adultes handicapés, continue à fréquenter les AA et ferme à triple tour la porte blindée de son appartement pour se protéger d’on ne sait quelle menace. À l’occasion d’une réunion d’anciens élèves de son lycée, elle retrouve Saul (Peter Sarsgaard) qui est atteint d’une forme précoce de démence sénile et pense voir ressurgir les démons enfouis de son passé.

Le thème du roman autobiographique de Romain Gary publié en 1970 est bien connu. Il se déroule à la fin des années soixante à Los Angeles où Gary fut consul général. Il y vit désormais avec sa femme Jean Seberg et leur fils, Diego. Seberg (Kacey Rohl) délaisse sa carrière d’actrice pour la lutte politique aux côtés des Black Panthers pour l’égalité des droits et contre la discrimination raciale. Pendant ce temps Gary (Denis Ménochet) recueille un berger allemand conditionné à attaquer sauvagement les Noirs. Plutôt que de l’euthanasier, Gary décide de le rééduquer avec l’aide de Keys, un dresseur afro-américain (K. C. Collins).

Le thème du roman autobiographique de Romain Gary publié en 1970 est bien connu. Il se déroule à la fin des années soixante à Los Angeles où Gary fut consul général. Il y vit désormais avec sa femme Jean Seberg et leur fils, Diego. Seberg (Kacey Rohl) délaisse sa carrière d’actrice pour la lutte politique aux côtés des Black Panthers pour l’égalité des droits et contre la discrimination raciale. Pendant ce temps Gary (Denis Ménochet) recueille un berger allemand conditionné à attaquer sauvagement les Noirs. Plutôt que de l’euthanasier, Gary décide de le rééduquer avec l’aide de Keys, un dresseur afro-américain (K. C. Collins). Un PDG (Daniel Auteuil) confie à Justine, sa directrice de la communication (Sandrine Kiberlain,) une coquette somme d’argent pour qu’elle lui organise un week-end original avec une femme qu’il souhaite conquérir. Albin (Denis Podalydès), le mari de Justine, y voit le moyen de se faire de l’argent facile en sollicitant sa bande d’amis, aussi endettés que lui, pour entraîner le riche homme d’affaires et sa conquête dans une croisière fluviale.

Un PDG (Daniel Auteuil) confie à Justine, sa directrice de la communication (Sandrine Kiberlain,) une coquette somme d’argent pour qu’elle lui organise un week-end original avec une femme qu’il souhaite conquérir. Albin (Denis Podalydès), le mari de Justine, y voit le moyen de se faire de l’argent facile en sollicitant sa bande d’amis, aussi endettés que lui, pour entraîner le riche homme d’affaires et sa conquête dans une croisière fluviale. La nuit de la Saint-Sylvestre 1999, alors que plane le spectre du bug de l’an 2000, des clients fortunés se pressent dans un palace des Alpes suisses : un milliardaire nonagénaire (John Cleese) fraîchement marié à une gironde donzelle, une ancienne star du porno (Luca Barbareschi), une marquise française encombrée d’un chihuahua diarrhéique (Fanny Ardant, dans le rôle de la marquise), un businessman américain (Mickey Rourke) tentant de corrompre son honnête comptable pour échapper au fisc, un chirurgien esthétique qui a tellement défiguré ses patientes qu’il peine à les reconnaître (Joaquim de Almeida), un trio d’oligarques russes que l’annonce de la démission de Boris Eltsine et de son remplacement par un bureaucrate inconnu inquiète vaguement, etc.

La nuit de la Saint-Sylvestre 1999, alors que plane le spectre du bug de l’an 2000, des clients fortunés se pressent dans un palace des Alpes suisses : un milliardaire nonagénaire (John Cleese) fraîchement marié à une gironde donzelle, une ancienne star du porno (Luca Barbareschi), une marquise française encombrée d’un chihuahua diarrhéique (Fanny Ardant, dans le rôle de la marquise), un businessman américain (Mickey Rourke) tentant de corrompre son honnête comptable pour échapper au fisc, un chirurgien esthétique qui a tellement défiguré ses patientes qu’il peine à les reconnaître (Joaquim de Almeida), un trio d’oligarques russes que l’annonce de la démission de Boris Eltsine et de son remplacement par un bureaucrate inconnu inquiète vaguement, etc. Pour Moon-Jung, la vie est une vallée de larmes. Chaque matin, après s’être levée, s’être lavée, elle se gifle silencieusement. Pour expier une faute qu’elle aurait commise ? Pour se donner le courage d’affronter une nouvelle journée ? Son fils est en prison et, s’il en sortira bientôt, refuse de revenir vivre avec elle. Son travail : assistante de vie auprès d’un couple de personnes âgées. Lui, un ancien professeur, est aveugle ; elle, atteinte de la maladie d’Alzheirmer, manifeste parfois de sombres accès de violence. Moon-Jung fréquente un groupe de parole dont l’une des membres va se rapprocher d’elle.

Pour Moon-Jung, la vie est une vallée de larmes. Chaque matin, après s’être levée, s’être lavée, elle se gifle silencieusement. Pour expier une faute qu’elle aurait commise ? Pour se donner le courage d’affronter une nouvelle journée ? Son fils est en prison et, s’il en sortira bientôt, refuse de revenir vivre avec elle. Son travail : assistante de vie auprès d’un couple de personnes âgées. Lui, un ancien professeur, est aveugle ; elle, atteinte de la maladie d’Alzheirmer, manifeste parfois de sombres accès de violence. Moon-Jung fréquente un groupe de parole dont l’une des membres va se rapprocher d’elle. Après l’effondrement de la civilisation, la jeune Furiosa a grandi auprès des siens dans une oasis verte au milieu du désert. Elle en est brutalement arrachée par des motards à la solde de Dementus, un seigneur de guerre sanguinaire (Chris Hemsworth) qui capture et torture la mère de l’enfant. Dementus est en conflit avec un autre seigneur de guerre, Immortan Joe (Lachy Hulme), qui, aux termes d’un accord passé entre eux, prend possession de l’enfant. La jeune Furiosa, obsédée à l’idée de se venger de l’assassin de sa mère grandira dans la Citadelle, la place forte d’Immortan Joe. Devenue adulte, Furiosa (Anya Taylor-Joy) trouvera dans le Prétorien Jack (Tom Burke), l’intrépide conducteur des convois qui approvisionnent la citadelle, un allié pour mener à bien son projet.

Après l’effondrement de la civilisation, la jeune Furiosa a grandi auprès des siens dans une oasis verte au milieu du désert. Elle en est brutalement arrachée par des motards à la solde de Dementus, un seigneur de guerre sanguinaire (Chris Hemsworth) qui capture et torture la mère de l’enfant. Dementus est en conflit avec un autre seigneur de guerre, Immortan Joe (Lachy Hulme), qui, aux termes d’un accord passé entre eux, prend possession de l’enfant. La jeune Furiosa, obsédée à l’idée de se venger de l’assassin de sa mère grandira dans la Citadelle, la place forte d’Immortan Joe. Devenue adulte, Furiosa (Anya Taylor-Joy) trouvera dans le Prétorien Jack (Tom Burke), l’intrépide conducteur des convois qui approvisionnent la citadelle, un allié pour mener à bien son projet. Djibril et Camilla s’aiment d’un amour pur. Ils ont quatorze ans à peine quand Camilla tombe enceinte. Mais ils appartiennent à deux quartiers marseillais irréconciliables : Djibril est un Comorien des Sauterelles, Camilla une gitane des Grillons.

Djibril et Camilla s’aiment d’un amour pur. Ils ont quatorze ans à peine quand Camilla tombe enceinte. Mais ils appartiennent à deux quartiers marseillais irréconciliables : Djibril est un Comorien des Sauterelles, Camilla une gitane des Grillons. Chiara Mastroianni a beau avoir dépassé la cinquantaine et s’être fait un prénom, elle est encore et toujours renvoyée à son encombrante généalogie. Un beau jour, elle décide de franchir le pas et de se travestir : elle sera Marcello. Son entourage réagit différemment. Catherine Deneuve, sa mère, et Benjamin Biolay, son compagnon (le couple s’est en fait séparé en 2009), s’amusent de cette lubie ; au contraire Melvil Poupaud, son ancien petit ami, et Nicole Garcia qui s’apprête à la diriger dans son nouveau film, ne la comprennent pas et s’en irritent ; quant à Fabrice Luchini, qui sera son prochain partenaire au cinéma, il se fait une fête de devenir le meilleur ami de « Marcello ».

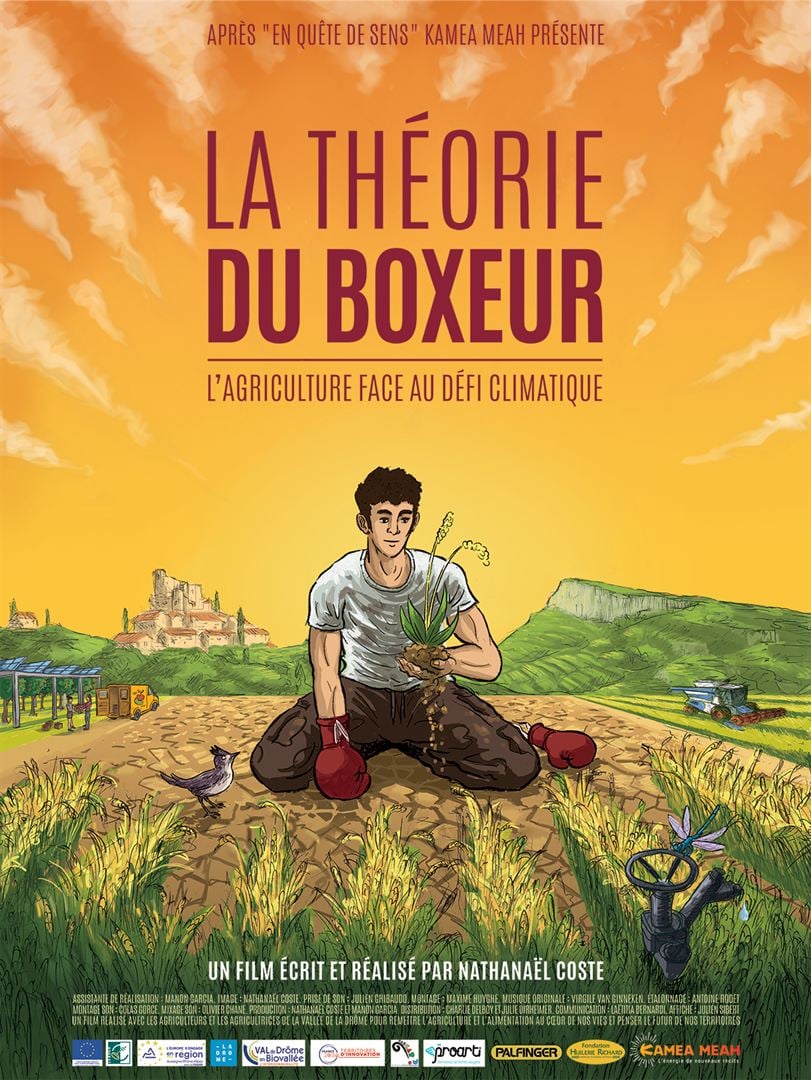

Chiara Mastroianni a beau avoir dépassé la cinquantaine et s’être fait un prénom, elle est encore et toujours renvoyée à son encombrante généalogie. Un beau jour, elle décide de franchir le pas et de se travestir : elle sera Marcello. Son entourage réagit différemment. Catherine Deneuve, sa mère, et Benjamin Biolay, son compagnon (le couple s’est en fait séparé en 2009), s’amusent de cette lubie ; au contraire Melvil Poupaud, son ancien petit ami, et Nicole Garcia qui s’apprête à la diriger dans son nouveau film, ne la comprennent pas et s’en irritent ; quant à Fabrice Luchini, qui sera son prochain partenaire au cinéma, il se fait une fête de devenir le meilleur ami de « Marcello ». Nathanaël Coste vit et travaille dans le Sud de la Drôme. Il y a constaté de visu les effets du réchauffement climatique. Il va à la rencontre de ses voisins, des agriculteurs qui recherchent des solutions concrètes pour s’adapter à la nouvelle situation.

Nathanaël Coste vit et travaille dans le Sud de la Drôme. Il y a constaté de visu les effets du réchauffement climatique. Il va à la rencontre de ses voisins, des agriculteurs qui recherchent des solutions concrètes pour s’adapter à la nouvelle situation. C’est l’histoire d’Andrezj/Aniela, une femme née dans un corps d’homme dans une petite ville de Pologne communiste dans les années 60. Longtemps elle réussit à faire taire son moi profond et à se conformer à ce que la société, ses parents, sa famille attendent d’elle : être un bon fils, un bon mari, un bon père, un bon collègue. Andrezj épouse Iza, a avec elle un premier puis un second enfant qu’il élève avec amour, partage le domicile familial de ses parents, est pour ses collègues un camarade sympathique. Mais Andrezj ne réussit pas à bâillonner son identité qui se révèle progressivement au risque de mettre en péril son couple et de scandaliser ses parents et sa communauté qui n’imaginent pas possible une telle transgression, même si le communisme a cédé la place au capitalisme.

C’est l’histoire d’Andrezj/Aniela, une femme née dans un corps d’homme dans une petite ville de Pologne communiste dans les années 60. Longtemps elle réussit à faire taire son moi profond et à se conformer à ce que la société, ses parents, sa famille attendent d’elle : être un bon fils, un bon mari, un bon père, un bon collègue. Andrezj épouse Iza, a avec elle un premier puis un second enfant qu’il élève avec amour, partage le domicile familial de ses parents, est pour ses collègues un camarade sympathique. Mais Andrezj ne réussit pas à bâillonner son identité qui se révèle progressivement au risque de mettre en péril son couple et de scandaliser ses parents et sa communauté qui n’imaginent pas possible une telle transgression, même si le communisme a cédé la place au capitalisme.