Tomasz (Vincent Rottiers) et Jospéhine (Alice Isaaz) viennent de se marier. Mais bien vite Tomasz se révèle jaloux et violent. Joséphine, qui s’est fâchée avec ses parents, appellera-t-elle son père au secours ?

Tomasz (Vincent Rottiers) et Jospéhine (Alice Isaaz) viennent de se marier. Mais bien vite Tomasz se révèle jaloux et violent. Joséphine, qui s’est fâchée avec ses parents, appellera-t-elle son père au secours ?

Mélanie (Alice de Lencquesaing) est enceinte. Elle annonce à son père (Eric Elmosnino) qu’elle va se marier avec un homme de 63 ans.

Anthony (Damien Chappelle) peine à se fixer professionnellement et sentimentalement. Sa mère (Brigitte Catillon) perd lentement la tête et Damien doit quitter Paris pour venir prendre soin d’elle.

Espèces menacées est l’adaptation de trois nouvelles de Richard Bausch, un romancier célèbre aux États-Unis, quasi-inconnu de ce côté-ci de l’Atlantique. Adapter des nouvelles au cinéma est casse-gueule. Un risque est d’enchaîner les histoires comme un film à sketches. Un autre est d’essayer d’inventer entre elles un lien artificiel. Un troisième, dans lequel tombe Espèces menacées, est de s’attacher à l’une plus qu’aux autres. Bien vite, le film se focalise sur Tomasz et Joséphine. Il se désintéresse de Mélanie, de son vieux mari et de son futur bébé. Il traite par-dessus la jambe Anthony, qui entretemps s’est enamouré de sa femme de ménage.

Espèces menacées n’en présente pas moins une unité de lieu . Les trois histoires se déroulent dans la baie des Anges, à Nice ou dans ses environs.

Il est frappant de voir combien le cinéma français se « provincialise ». Le temps n’est plus où tous les films se tournaient à Paris. Considérez les films sortis le mois dernier. Quasiment tous se déroulent en province : Ôtez-moi d’un doute (Lorient), Kiss & Cry (Colmar), Gauguin (Polynésie), Mon garçon (massif du Vercors), Money (Le Havre). C’est souvent l’effet des subventions versées par les collectivités territoriales – qui exigent en contrepartie que le tournage se déroule sur leur territoire. Mais cette exigence est bénéfique qui conduit les réalisateurs à s’emparer d’un lieu et à en exalter l’esprit. C’est particulièrement le cas de Gilles Bourdos – qui avait déjà tourné son Renoir dans la région. Sous sa caméra, Nice ne ressemble pas à l’image de carte postale qu’on en a. Pas de soleil ni de mer bleue. Mais une Riviera hivernale, grise et vide de ses touristes – qui n’est pas sans rappeler Mon âme par toi guérie où jouait déjà l’excellent Gregory Gadebois.

Aucune publicité n’a été faite de ce « petit » film. Ni dans les cinémas, ni dans les abribus. Je ne serais pas aller le voir si sa bande-annonce ne m’avait tapé dans l’œil. Jetez-y le vôtre. Et laissez vous tenter.

En 2006 sortait Une vérité qui dérange (An Inconvenient Truth) qui remporta l’Oscar du meilleur documentaire et permit à Al Gore de décrocher l’année suivante le Prix Nobel de la paix. Dix ans plus tard, Une suite qui dérange (An Inconvenient Sequel) se présente comme sa suite assumée. Bizarrement sous-titré en français Le Temps de l’action (alors que le sous-titre original est Truth to Power), il y est moins question des moyens concrets d’agir pour la planète que de suivre Al Gore dans sa croisade sans cesse recommencée contre le réchauffement climatique.

En 2006 sortait Une vérité qui dérange (An Inconvenient Truth) qui remporta l’Oscar du meilleur documentaire et permit à Al Gore de décrocher l’année suivante le Prix Nobel de la paix. Dix ans plus tard, Une suite qui dérange (An Inconvenient Sequel) se présente comme sa suite assumée. Bizarrement sous-titré en français Le Temps de l’action (alors que le sous-titre original est Truth to Power), il y est moins question des moyens concrets d’agir pour la planète que de suivre Al Gore dans sa croisade sans cesse recommencée contre le réchauffement climatique. Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration.

Jennifer Lawrence habite une belle maison à la campagne qu’elle a amoureusement rénovée. Son compagnon, interprété par Javier Bardem, est un écrivain célèbre en panne d’inspiration. Un couple se déchire. Un enfant en paie le prix.

Un couple se déchire. Un enfant en paie le prix. En 1967, Jean-Luc Godard est au sommet de sa gloire. L’auteur du Mépris d’À bout de soufle et de Pierrot le fou incarne à lui seul la Nouvelle Vague. Pourtant il ne se résigne pas à reproduire les recettes éculées de ses précédents succès. Pressentant les événements de Mai-68, il cherche à réinventer son cinéma.

En 1967, Jean-Luc Godard est au sommet de sa gloire. L’auteur du Mépris d’À bout de soufle et de Pierrot le fou incarne à lui seul la Nouvelle Vague. Pourtant il ne se résigne pas à reproduire les recettes éculées de ses précédents succès. Pressentant les événements de Mai-68, il cherche à réinventer son cinéma. Sarah a quinze ans. Elle fait du patin artistique en sports études et prépare fiévreusement les championnats de France sous la férule de Xavier, un entraîneur sadique, et de sa mère, une Russe installée en France. Mais des patins, Sarah aimerait en rouler à des garçons de son âge et vivre une vie « normale » sans être asservie à son sport.

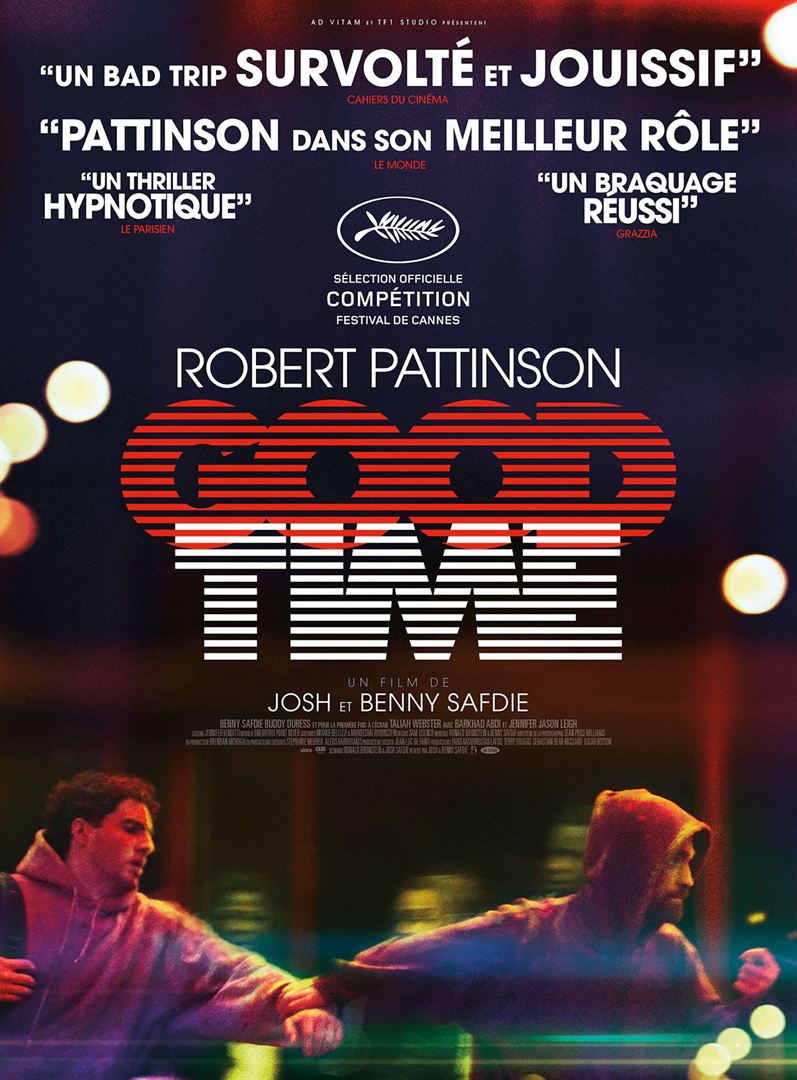

Sarah a quinze ans. Elle fait du patin artistique en sports études et prépare fiévreusement les championnats de France sous la férule de Xavier, un entraîneur sadique, et de sa mère, une Russe installée en France. Mais des patins, Sarah aimerait en rouler à des garçons de son âge et vivre une vie « normale » sans être asservie à son sport. Connie (Robert Pattinson) a un frère Nick déficient mental (Benny Safdie). Il l’associe au braquage d’une banque qui tourne mal. Nick est arrêté. Connie parvient à s’enfuir mais il met tout en œuvre pour sortir son frère de prison.

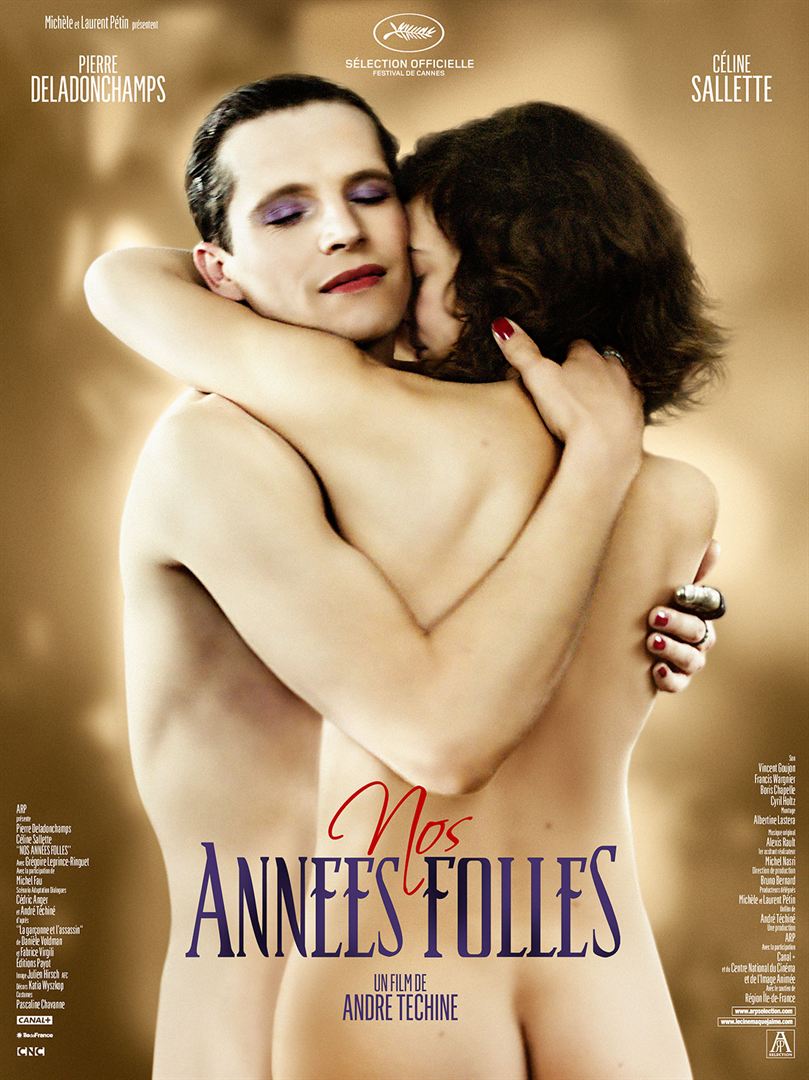

Connie (Robert Pattinson) a un frère Nick déficient mental (Benny Safdie). Il l’associe au braquage d’une banque qui tourne mal. Nick est arrêté. Connie parvient à s’enfuir mais il met tout en œuvre pour sortir son frère de prison. Paul (Pierre Deladonchamps) est marié à Louise (Céline Salette). Il est mobilisé lorsque la Première guerre mondiale éclate. Blessé, traumatisé, il ne veut plus retourner au front. Louise le cache dans la cave de son appartement. Mais Paul ne supporte pas la réclusion. S’il sort, il risque d’être reconnu, arrêté, passé par les armes pour avoir déserté. Louise a alors l’idée de le travestir. Paul devient Suzanne

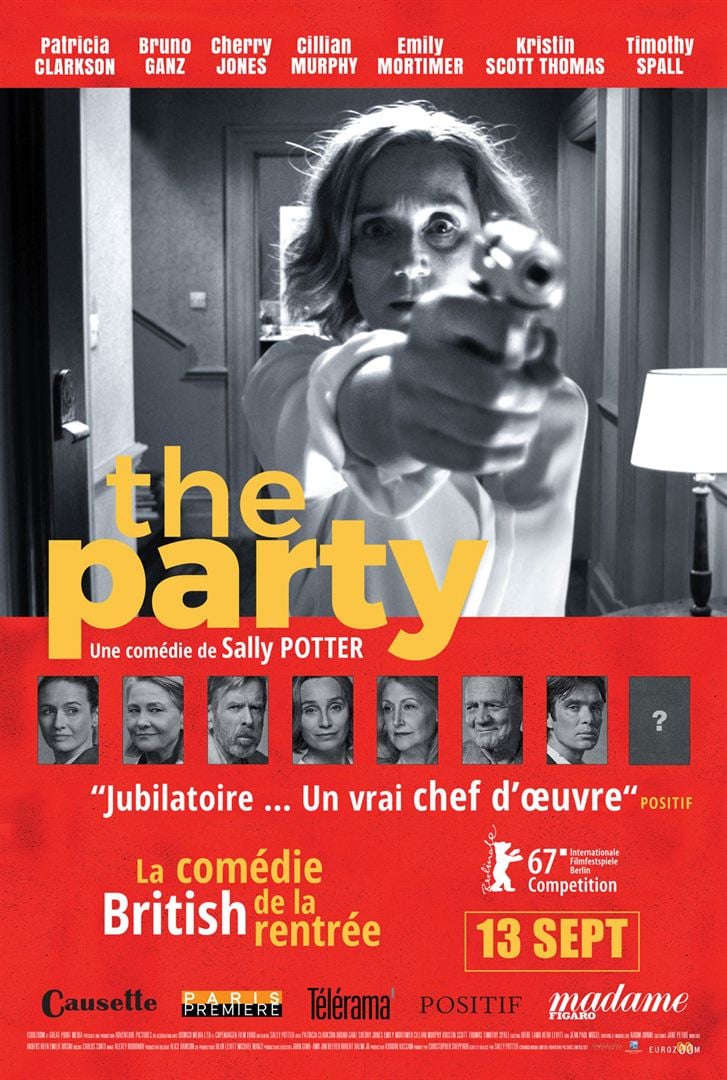

Paul (Pierre Deladonchamps) est marié à Louise (Céline Salette). Il est mobilisé lorsque la Première guerre mondiale éclate. Blessé, traumatisé, il ne veut plus retourner au front. Louise le cache dans la cave de son appartement. Mais Paul ne supporte pas la réclusion. S’il sort, il risque d’être reconnu, arrêté, passé par les armes pour avoir déserté. Louise a alors l’idée de le travestir. Paul devient Suzanne Jane (Kristin Scott Thomas) fête son entrée au gouvernement en recevant chez elle quelques intimes : April (Patricia Clarkson) son amie de toujours, avec son mari allemand (Bruno Ganz), Martha (Cherry Jones) la militante féministe et sa compagne Jinny (Emily Mortimer) qui attend des triplés, Tom (Cilian Murphy) qui est venue sans son épouse Marianne censée prendre la direction du cabinet de Jane. La soirée commence dans l’insouciance.

Jane (Kristin Scott Thomas) fête son entrée au gouvernement en recevant chez elle quelques intimes : April (Patricia Clarkson) son amie de toujours, avec son mari allemand (Bruno Ganz), Martha (Cherry Jones) la militante féministe et sa compagne Jinny (Emily Mortimer) qui attend des triplés, Tom (Cilian Murphy) qui est venue sans son épouse Marianne censée prendre la direction du cabinet de Jane. La soirée commence dans l’insouciance. L’affiche l’annonce : Amalric filme Balibar interprétant Barbara. Chaque patronyme compte sept lettres. Sept lettres souvent identiques : des a, des r, des b.

L’affiche l’annonce : Amalric filme Balibar interprétant Barbara. Chaque patronyme compte sept lettres. Sept lettres souvent identiques : des a, des r, des b.