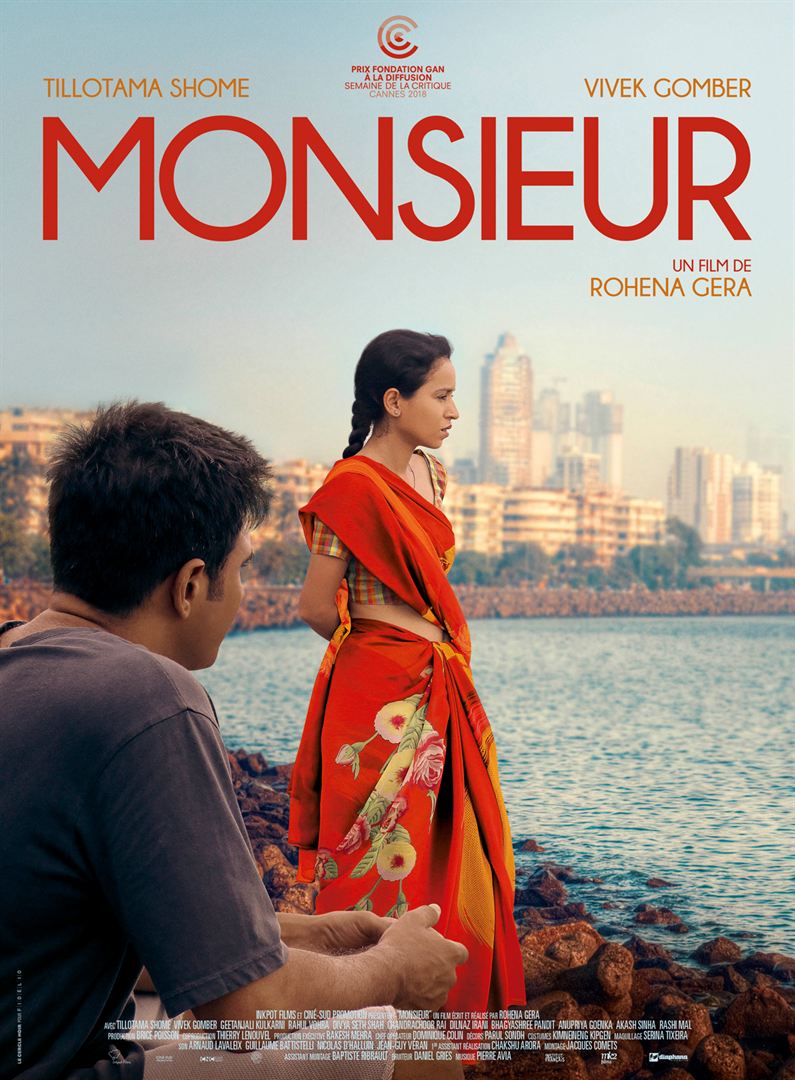

Veuve à dix-neuf ans, Ratna a fui son village pour Bombay. Elle a un rêve : ouvrir un magasin de couture. Mais pour le moment, elle n’a trouvé qu’un poste de domestique dans le penthouse luxueux d’Ashwin, un riche fils de famille. Ashwin étouffe : il vient de refuser d’épouser la fiancée que ses parents avaient choisie pour lui et préfèrerait aller aux États-Unis mener une vie de bohème plutôt que de reprendre l’entreprise de BTP de son père.

Veuve à dix-neuf ans, Ratna a fui son village pour Bombay. Elle a un rêve : ouvrir un magasin de couture. Mais pour le moment, elle n’a trouvé qu’un poste de domestique dans le penthouse luxueux d’Ashwin, un riche fils de famille. Ashwin étouffe : il vient de refuser d’épouser la fiancée que ses parents avaient choisie pour lui et préfèrerait aller aux États-Unis mener une vie de bohème plutôt que de reprendre l’entreprise de BTP de son père.

Monsieur nous vient d’Inde mais n’a pas grand-chose à voir avec Bollywood. Ici pas de musiques filmi, de ballets virevoltants, de bluettes romantiques. Par son scénario, par sa durée, par sa retenue, cette production franco-indienne, tournée par une réalisatrice formée aux États-Unis, respecte les canons du cinéma occidental.

Son titre pourrait nous induire en erreur sur l’identité de son héros : c’est moins Ashwin que Ratna qui est au centre du film. Mais ce titre solennel a l’avantage de souligner l’infranchissable fossé social qui sépare ses deux protagonistes.

Car c’est des liens de domesticité dont il est ici question. Le sujet est passé de mode en France depuis Octave Mirbeau et son Journal d’une femme de chambre où plus grand-monde n’a aujourd’hui de domestique. Il est toujours d’actualité dans les pays en voie de développement où les inégalités de revenus permettent aux plus riches de se payer les services des plus pauvres. C’est d’ailleurs du Chili que nous vient La Nana (2009) qui décrit l’ambiguïté de la relation qui unit des « patrons » à leur domestique, associée à l’intimité du foyer, mais toujours infériorisée.

Monsieur creuse la même veine. Il le fait en imaginant une relation amoureuse entre la servante et son patron auxquels leur histoire personnelle fait partager les mêmes frustrations. Ce ressort scénaristique s’avère décevant. Parce que d’abord, à l’écran, aucune étincelle amoureuse ne jaillit entre les deux protagonistes. On est loin de l’érotisme moite des amours refoulées de In the Mood for Love dont se revendique la réalisatrice dans le dossier de presse. Parce qu’ensuite, une fois que l’amour s’est déclaré entre Ratna et Ashwin, il n’y a pas grand-chose à en dire ni à en faire sinon constater l’impasse dans lequel il s’est enferré.

Pour décrire les paradoxes de la condition ancillaire, le film brésilien Une seconde mère (2015) utilisait une piste plus intéressante : la relation qui unissait la domestique avec les enfants de ses patrons.

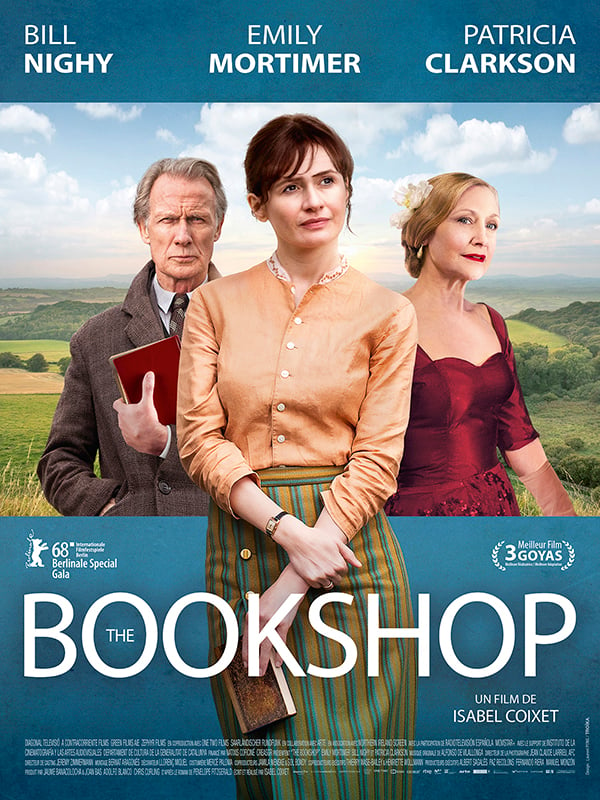

Dans l’Angleterre rurale, à la fin des années cinquante, Florence Green, une jeune veuve (Emily Mortimer) décide de restaurer un vieil immeuble communal pour y installer une librairie. Son projet rencontrera l’hostilité de Violet Gamart, la châtelaine du village (Patricia Clarkson). Mais Florence Green obtient le soutien inattendu de Edmund Brundish (Bill Nighy), un vieillard solitaire qui vit reclus dans ses livres depuis la mort de sa femme.

Dans l’Angleterre rurale, à la fin des années cinquante, Florence Green, une jeune veuve (Emily Mortimer) décide de restaurer un vieil immeuble communal pour y installer une librairie. Son projet rencontrera l’hostilité de Violet Gamart, la châtelaine du village (Patricia Clarkson). Mais Florence Green obtient le soutien inattendu de Edmund Brundish (Bill Nighy), un vieillard solitaire qui vit reclus dans ses livres depuis la mort de sa femme. Paris. 1900. Oscar Wilde agonise dans un garni miteux. Cinq ans plus tôt il était la coqueluche de Londres où ses pièces pleines d’esprit se jouaient à guichets fermés. Mais son homosexualité lui vaut deux ans de travaux forcés. Libéré en 1897, ruiné et malade, il quitte à jamais l’Angleterre.

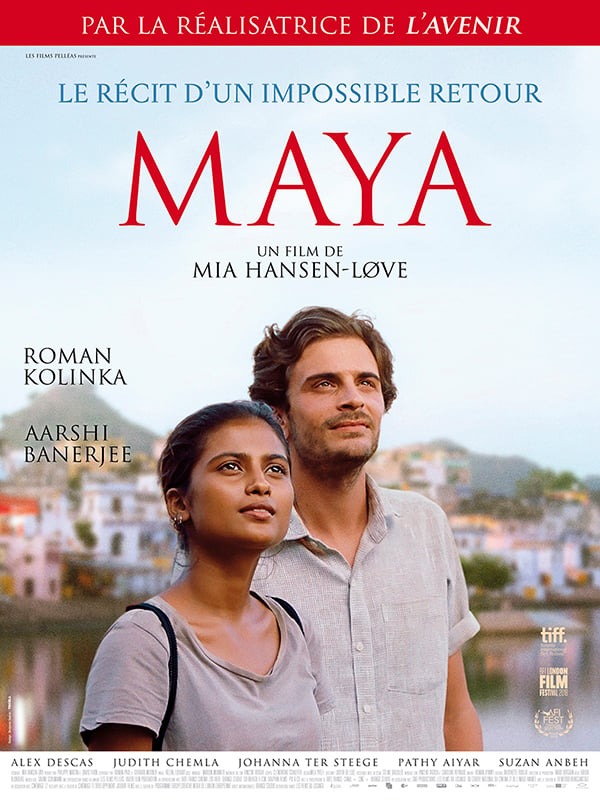

Paris. 1900. Oscar Wilde agonise dans un garni miteux. Cinq ans plus tôt il était la coqueluche de Londres où ses pièces pleines d’esprit se jouaient à guichets fermés. Mais son homosexualité lui vaut deux ans de travaux forcés. Libéré en 1897, ruiné et malade, il quitte à jamais l’Angleterre. La bande-annonce de Maya pourrait laisser croire que son action se déroule exclusivement en Inde. Ce n’est qu’en partie vrai.

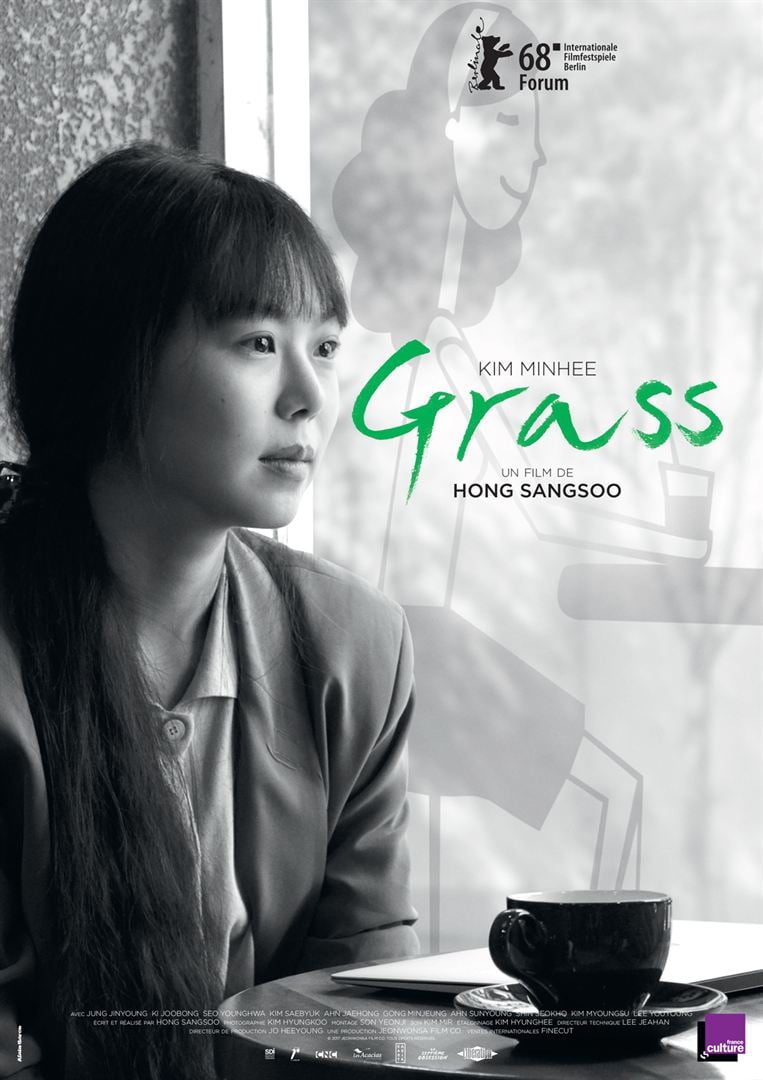

La bande-annonce de Maya pourrait laisser croire que son action se déroule exclusivement en Inde. Ce n’est qu’en partie vrai. Une femme est assise dans un café et écrit sur son ordinateur. Autour d’elle des couples discutent de sujets graves : la mort, le suicide, la précarité…

Une femme est assise dans un café et écrit sur son ordinateur. Autour d’elle des couples discutent de sujets graves : la mort, le suicide, la précarité… Irene, la petite quarantaine, ne sait plus où donner de la tête. Sa maison tombe en ruines. Sa sœur se réfugie chez elle pour fuir un mari violent. Ses quatre enfants s’agitent, chahutent et se bousculent du matin au soir. Et son aîné va quitter le foyer pour s’engager en Allemagne dans un club de handball professionnel.

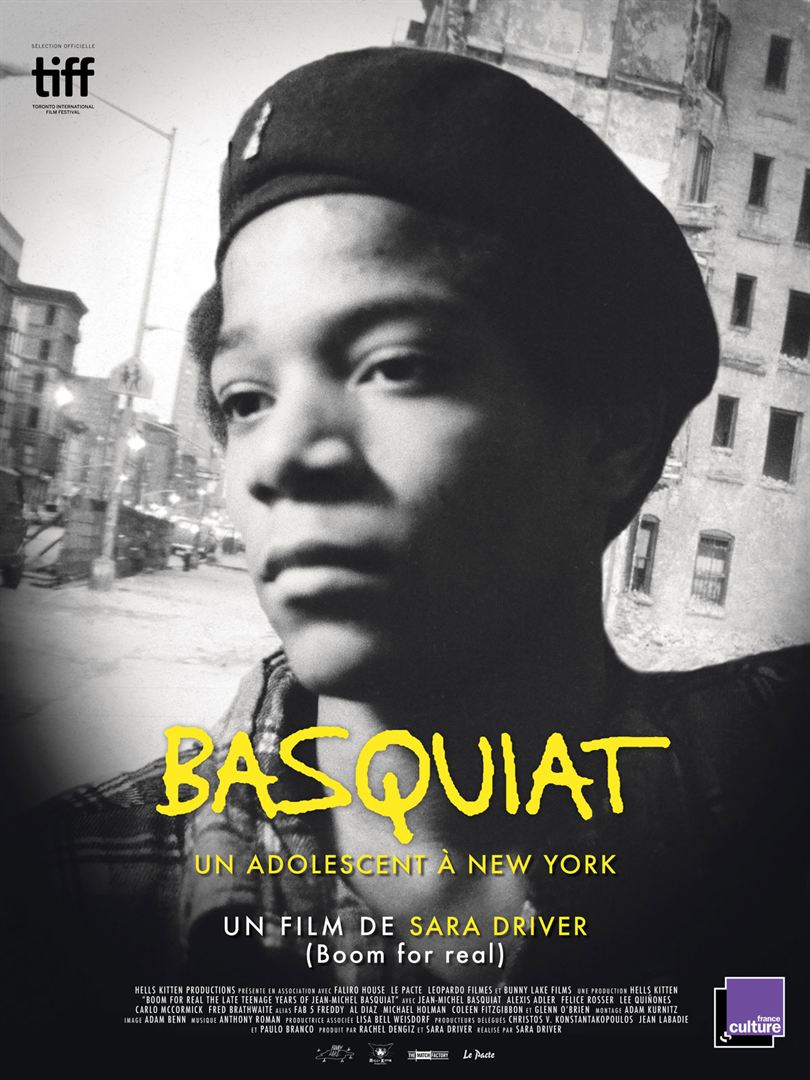

Irene, la petite quarantaine, ne sait plus où donner de la tête. Sa maison tombe en ruines. Sa sœur se réfugie chez elle pour fuir un mari violent. Ses quatre enfants s’agitent, chahutent et se bousculent du matin au soir. Et son aîné va quitter le foyer pour s’engager en Allemagne dans un club de handball professionnel. Comme son sous-titre l’annonce, Basquiat nous fait revivre l’adolescence du jeune artiste né en 1960 qui, dès 1976, dans une métropole en plein chaos, commence à graffer sur les murs du Lower East Side sous le pseudonyme SAMO (« Same Old Shit »). L’adolescent en rupture de ban vit dans la rue, squatte chez des amis, vend des T-shirts ou des cartes postales de sa fabrication.

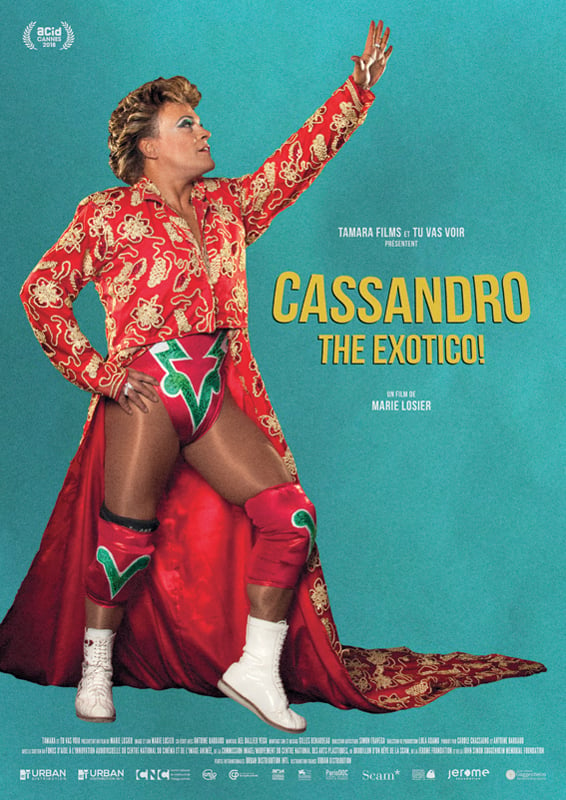

Comme son sous-titre l’annonce, Basquiat nous fait revivre l’adolescence du jeune artiste né en 1960 qui, dès 1976, dans une métropole en plein chaos, commence à graffer sur les murs du Lower East Side sous le pseudonyme SAMO (« Same Old Shit »). L’adolescent en rupture de ban vit dans la rue, squatte chez des amis, vend des T-shirts ou des cartes postales de sa fabrication. Au Mexique, la Lucha libre est un sport national. Les catcheurs combattent masqués. Les Exoticos ont le visage découvert et, pour tourner en ridicule les homosexuels, se travestissent. Retournant à leur profit ce travestissement ridicule, quelques homosexuels sont devenus célèbres. Parmi eux Saul Armendariz, alias Cassandro. Il pratique la Lucha libre depuis son enfance. Il a été trois fois champion du monde. Mais à quarante ans passés, son corps le rattrape.

Au Mexique, la Lucha libre est un sport national. Les catcheurs combattent masqués. Les Exoticos ont le visage découvert et, pour tourner en ridicule les homosexuels, se travestissent. Retournant à leur profit ce travestissement ridicule, quelques homosexuels sont devenus célèbres. Parmi eux Saul Armendariz, alias Cassandro. Il pratique la Lucha libre depuis son enfance. Il a été trois fois champion du monde. Mais à quarante ans passés, son corps le rattrape. Abel (Louis Garrel) vit paisiblement en couple avec Marianne (Laetitia Casta) avant d’apprendre brutalement de sa bouche qu’elle est enceinte de son meilleur ami Paul et qu’elle s’apprête à l’épouser.

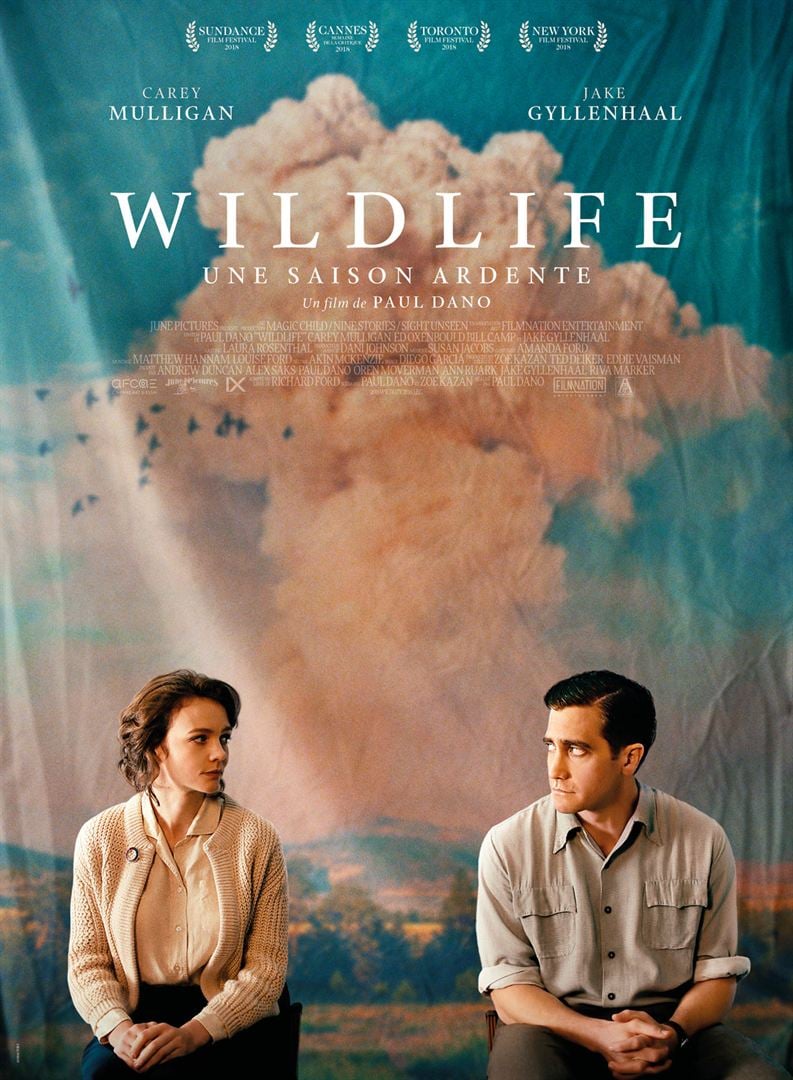

Abel (Louis Garrel) vit paisiblement en couple avec Marianne (Laetitia Casta) avant d’apprendre brutalement de sa bouche qu’elle est enceinte de son meilleur ami Paul et qu’elle s’apprête à l’épouser. En 1960, au Montana, sous les yeux de leur fils unique, un couple se déchire. Jerry (Jake Gyllenhaal) vient de perdre son emploi et sombre dans la dépression. Jeannette (Carry Mulligan) étouffe de devoir porter à bout de bras un ménage qui bat de l’aile. Joe, quatorze ans, aimerait avoir une adolescence normale.

En 1960, au Montana, sous les yeux de leur fils unique, un couple se déchire. Jerry (Jake Gyllenhaal) vient de perdre son emploi et sombre dans la dépression. Jeannette (Carry Mulligan) étouffe de devoir porter à bout de bras un ménage qui bat de l’aile. Joe, quatorze ans, aimerait avoir une adolescence normale.