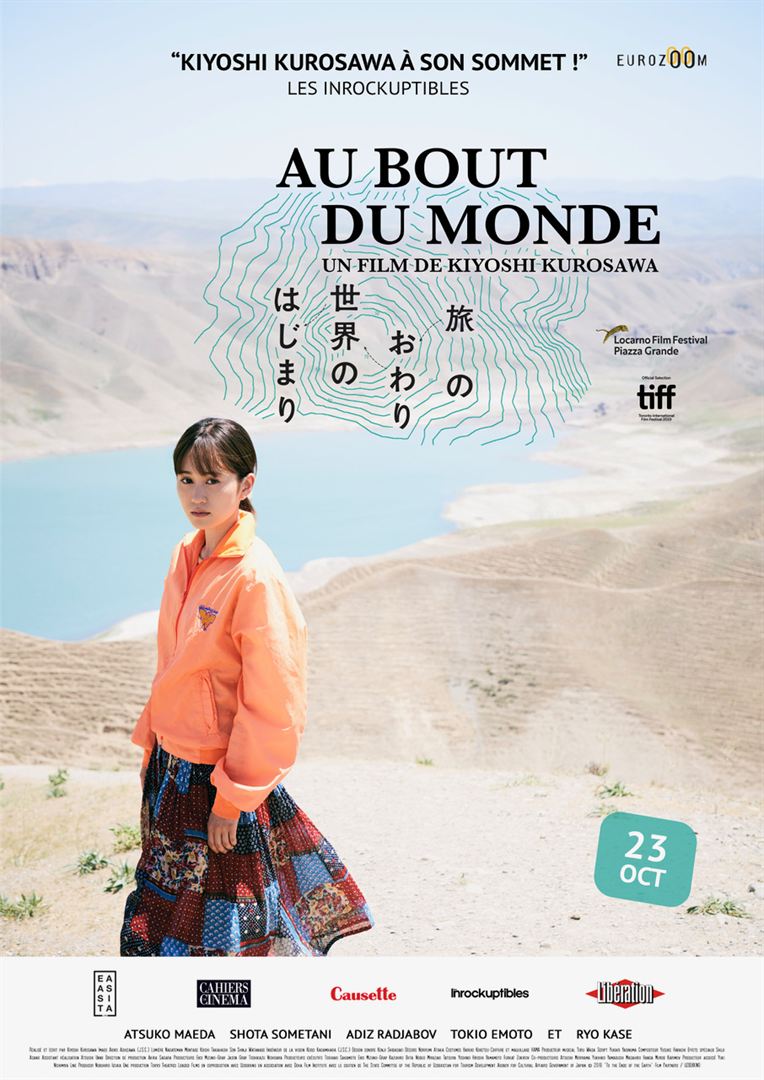

Yoko (l’excellente Atsuko Maeda) est présentatrice de télévision. Avec une équipe légère de quatre hommes – un réalisateur, un chef opérateur, un régisseur et un traducteur – elle tourne en Ouzbékistan un reportage.

Yoko (l’excellente Atsuko Maeda) est présentatrice de télévision. Avec une équipe légère de quatre hommes – un réalisateur, un chef opérateur, un régisseur et un traducteur – elle tourne en Ouzbékistan un reportage.

La soixantaine bien entamée, le très prolixe Kiyoshi Kurosawa (sans lien de parenté avec son célèbre homonyme) n’a jamais autant tourné. Il est devenu célèbre hors du Japon grâce à ses films fantastiques : Cure en 1997, Kairo en 2001 et, plus récemment, Vers l’autre rive en 2015. Mais sa palette est large qui va du thriller (Creepy en 2016) à la science-fiction Avant que nous disparaissions et Invasion en 2017). En 2016, il s’expatrie en France pour y tourner avec Tahar Rahim, Olivier Gourmet et Mathieu Amalric (Le Secret de la chambre noire). Cette première tentative de délocalisation peu convaincante est rattrapée par la seconde qui l’est nettement plus.

Kurosawa essaie d’y filmer, à rebours des clichés qui l’entourent, le dépaysement.

Le voyage est, dans l’imaginaire collectif, un concept positif voire euphorisant. Le voyage est associé aux vacances – alors que la majorité des voyages en avion sont des déplacements professionnels. Nourri par les publicités luxueuses qui en font la promotion, le vol est assimilé à une expérience privilégiée – alors que les abonnés du terminal 2F savent qu’il s’agit d’une course d’obstacles épuisante : longue file d’attente à la PAF, déshabillage/rhabillage humiliant aux contrôles, piétinements à l’embarquement, compartiments à bagages toujours pleins, siège inconfortable et trop étroit, plateau repas digne d’une cantine de ZEP, vol retardé sans qu’on n’en comprenne jamais la cause…

L’arrivée en terre étrangère n’est guère plus agréable. Jet-laggé, le voyageur comparaît devant un douanier revêche et attend interminablement sa valise dans un hall sans jour. Dans un froid polaire ou sous une chaleur écrasante, il s’entasse dans un taxi malodorant bientôt immobilisé dans les embouteillages.

Et c’est l’arrivée dans un hôtel anonyme dont toutes les chambres se ressemblent avec son lit king size, sa moquette douteuse, ses chaînes TV cosmopolites et son minibar ronronnant.

Tout cela n’a pas grand-chose à voir avec Au bout du monde ; mais j’avais envie, cher lecteur, de vous raconter ma vie de VRP intercontinental et vaguement dépressif – alors que ceux qui s’entassent dans le RER chaque matin ont, eux, des raisons autrement valables de déprimer.

Le film de Kurosawa ne quitte pas d’une semelle une présentatrice de télévision, moins résiliente qu’elle ne le laisse voir. Quand le moteur de la caméra est lancé, Yoko fait bonne figure, avec ce ton de voix qu’ont les présentatrices japonaises ; mais dès la fin de la prise, elle se mure dans le silence, profondément hostile à un pays dont elle ne connaît pas les codes.

Un traducteur japonais-ouzbek lui sert de truchement ; mais le fossé qui la sépare des habitants du pays n’est pas seulement linguistique.

On voit en passant les lieux les plus célèbres d’Ouzbékistan : le Registan et la mosquée Bibi-Khanym de Samarcande, le lac Aydar, le bazar Chorsu à Tachkent. Mais Kurosawa ne verse pas dans le publireportage. Il ne filme pas l’exotisme, mais son contraire : ce sentiment entêtant d’être où qu’on soit, fût-ce dans les lieux les plus dépaysants de la planète, seul avec soi-même.

Au bout du monde a quelques défauts. Il est trop long d’une demi-heure. Il chemine lentement vers une conclusion dont on connaît depuis le début les termes : à force de se perdre, Yoko finira par se (re)trouver. Mais, pour son refus de céder aux clichés de l’exotisme, pour son intelligence à décrire les désenchantement d’un voyage, il m’a réconcilié avec l’oeuvre d’un cinéaste dont les histoires de fantôme ne m’avaient pas toujours convaincu.

Un ménestrel et son assistante, pris par l’hiver, se réfugient dans une grotte. Ils y réveillent un vieil ours. Pour l’amadouer, ils lui racontent la fameuse invasion des ours en Sicile.

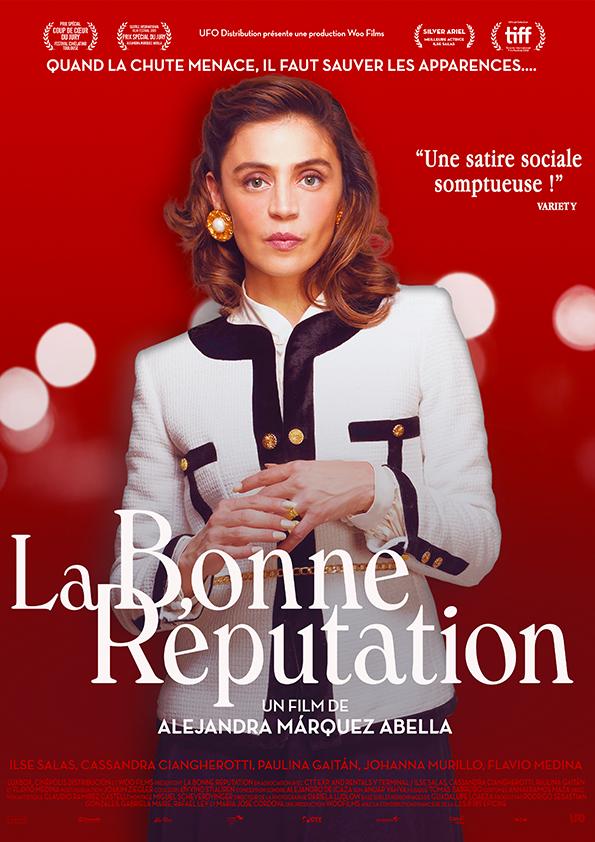

Un ménestrel et son assistante, pris par l’hiver, se réfugient dans une grotte. Ils y réveillent un vieil ours. Pour l’amadouer, ils lui racontent la fameuse invasion des ours en Sicile. Sofia (Ilse Salas) mène une vie de grande bourgeoise. Les confortables revenus de son mari Fernando l’ont tenue à l’abri du besoin. Thé entre amies, parties de tennis, shopping dans les meilleures boutiques, son quotidien est oisif.

Sofia (Ilse Salas) mène une vie de grande bourgeoise. Les confortables revenus de son mari Fernando l’ont tenue à l’abri du besoin. Thé entre amies, parties de tennis, shopping dans les meilleures boutiques, son quotidien est oisif. Shaun le mouton vit paisiblement avec ses congénères dans la ferme de Mossy Bottom. Les tours facétieux qu’il joue à Bitzer, le chien de berger, égaient un quotidien sans histoires.

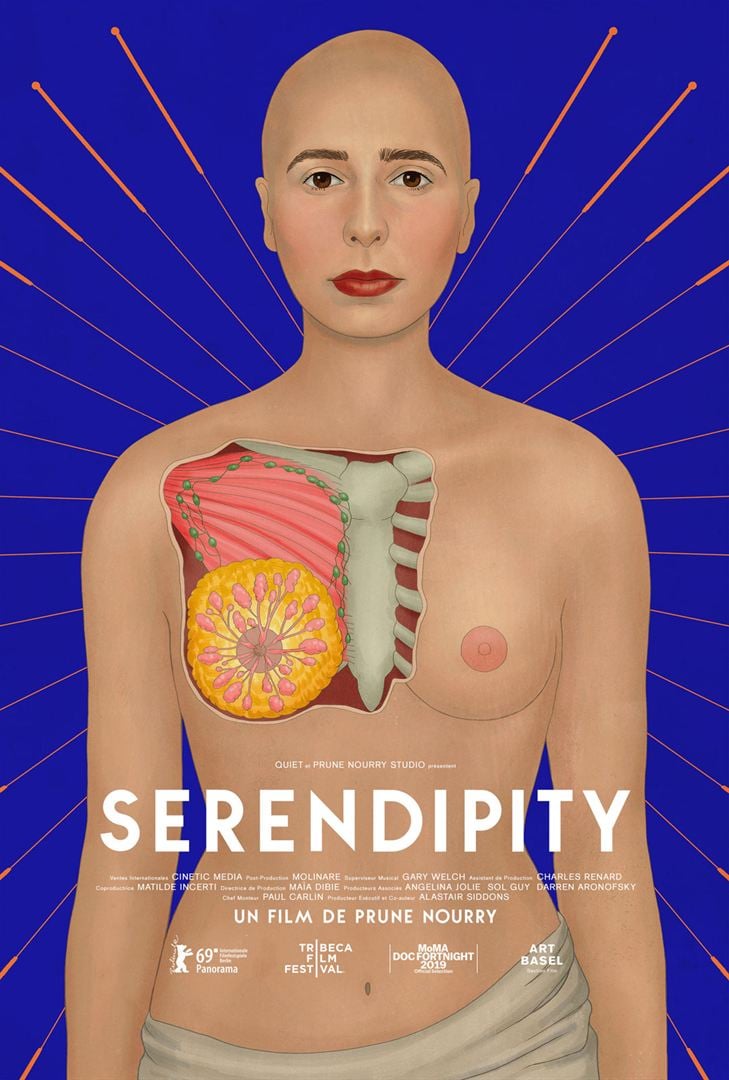

Shaun le mouton vit paisiblement avec ses congénères dans la ferme de Mossy Bottom. Les tours facétieux qu’il joue à Bitzer, le chien de berger, égaient un quotidien sans histoires. La plasticienne Prune Nourry, Française établie à New York où elle a commencé à se faire un nom dans le monde de l’art contemporain, a trente ans à peine quand on lui diagnostique un cancer du sein.

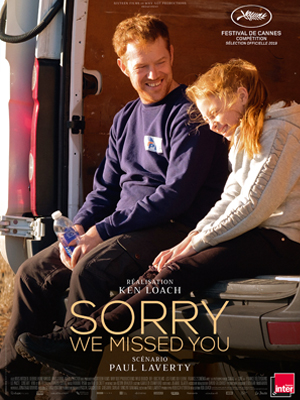

La plasticienne Prune Nourry, Française établie à New York où elle a commencé à se faire un nom dans le monde de l’art contemporain, a trente ans à peine quand on lui diagnostique un cancer du sein. Ricky et Abby vivent à Newcastle dans un logement dont ils n’ont pas les moyens de devenir propriétaires. Ils ont deux enfants. Si leur fille est encore jeune, leur garçon , en pleine crise d’adolescence, leur donne bien du souci. Working poors, Ricky et Abby travaillent du matin au soir. Abby est aide à domicile. Ricky, après avoir enchaîné les petits emplois, veut se mettre à son compte. Il décide de vendre la voiture d’Abby, d’acheter un camion à crédit et de travailler pour une société de livraison.

Ricky et Abby vivent à Newcastle dans un logement dont ils n’ont pas les moyens de devenir propriétaires. Ils ont deux enfants. Si leur fille est encore jeune, leur garçon , en pleine crise d’adolescence, leur donne bien du souci. Working poors, Ricky et Abby travaillent du matin au soir. Abby est aide à domicile. Ricky, après avoir enchaîné les petits emplois, veut se mettre à son compte. Il décide de vendre la voiture d’Abby, d’acheter un camion à crédit et de travailler pour une société de livraison. La Voix des justes est une association qui accueille des enfants et des adolescents autistes, des « cas complexes » que les autres institutions ne peuvent plus ou ne veulent plus prendre en charge. L’Escale forme des jeunes défavorisés à encadrer ces autistes.

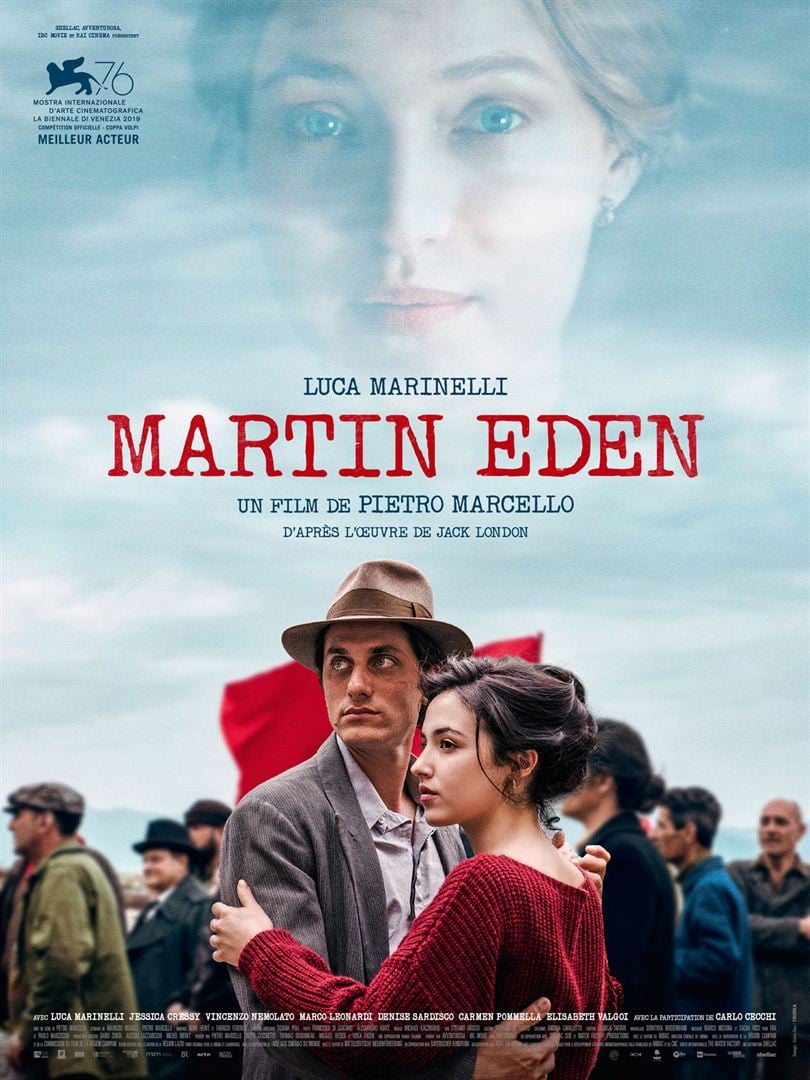

La Voix des justes est une association qui accueille des enfants et des adolescents autistes, des « cas complexes » que les autres institutions ne peuvent plus ou ne veulent plus prendre en charge. L’Escale forme des jeunes défavorisés à encadrer ces autistes. Martin Eden est marin. Après avoir porté secours à un jeune homme, il est introduit dans une famille de la grande bourgeoisie napolitaine. Il tombe sous le charme de Elena et décide de s’instruire pour la conquérir.

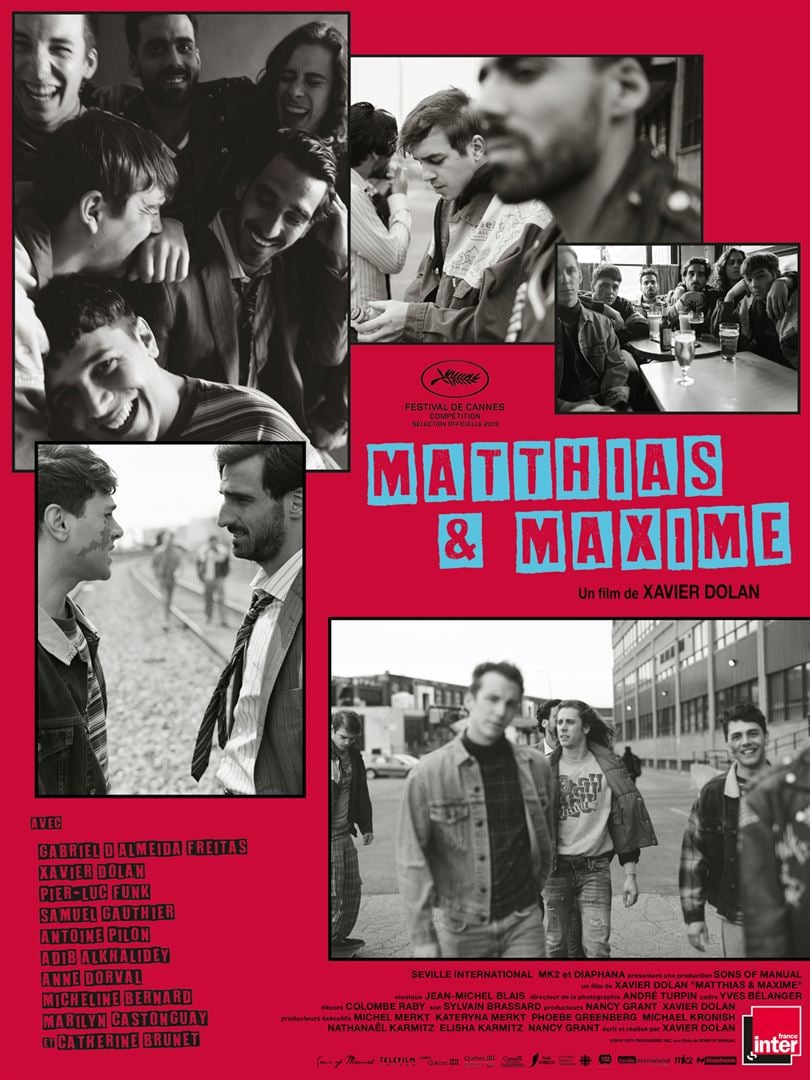

Martin Eden est marin. Après avoir porté secours à un jeune homme, il est introduit dans une famille de la grande bourgeoisie napolitaine. Il tombe sous le charme de Elena et décide de s’instruire pour la conquérir. Matthias (Gabriel D’Almeida Frietas) et Maxime (Xavier Dolan himself) font partie d’une bande de copains amis depuis l’enfance. Issu d’une famille aisée, Matthias est devenu avocat dans un prestigieux cabinet de Montréal. Il vit en couple. Moins privilégié, Maxime doit s’occuper seul de sa mère dépendante. Il est célibataire. Il a décidé de quitter le Québec pour l’Australie.

Matthias (Gabriel D’Almeida Frietas) et Maxime (Xavier Dolan himself) font partie d’une bande de copains amis depuis l’enfance. Issu d’une famille aisée, Matthias est devenu avocat dans un prestigieux cabinet de Montréal. Il vit en couple. Moins privilégié, Maxime doit s’occuper seul de sa mère dépendante. Il est célibataire. Il a décidé de quitter le Québec pour l’Australie. Dominick Brassan (Jean-Christophe Folly) mène une vie ordinaire en apparence. Il habite un modeste appartement dans une barre d’immeubles déshumanisée de la Place des Fêtes. Il travaille dans un magasin de musique où il refuse avec obstination les promotions que son patron lui propose. Il a une relation avec une marchande d’art Viveka (Isabelle Carré) mais n’accepte pas de lui donner un tour plus sérieux.

Dominick Brassan (Jean-Christophe Folly) mène une vie ordinaire en apparence. Il habite un modeste appartement dans une barre d’immeubles déshumanisée de la Place des Fêtes. Il travaille dans un magasin de musique où il refuse avec obstination les promotions que son patron lui propose. Il a une relation avec une marchande d’art Viveka (Isabelle Carré) mais n’accepte pas de lui donner un tour plus sérieux.