Haingo est une jeune mère célibataire qui vit dans l’Androy, une région du sud de Madagascar. Sa passion pour la musique et la danse ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa fille sous le coup d’une expulsion imminente de l’école. Aussi décide-t-elle de partir à la capitale pour rejoindre la compagnie de danse où travaille une lointaine cousine.

Haingo est une jeune mère célibataire qui vit dans l’Androy, une région du sud de Madagascar. Sa passion pour la musique et la danse ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa fille sous le coup d’une expulsion imminente de l’école. Aussi décide-t-elle de partir à la capitale pour rejoindre la compagnie de danse où travaille une lointaine cousine.

Haingosoa a un mérite rare : nous faire découvrir Madagascar, une terra incognita du cinéma. J’ai dû plonger très loin pour retrouver le souvenir d’un précédent film malgache : Mahaleo, un documentaire sorti en 2005 sur un groupe musical.

Haingosoa débute dans l’extrême sud du pays, l’Androy, avant de gagner les hauts plateaux du centre et la capitale Antananarivo. Ce voyage dans l’espace est aussi un voyage entre les styles musicaux de la Grande Île.

Le problème de Haingosoa est qu’il n’a guère d’autre intérêt que cet exotisme documentaire. Son actrice principale, que la caméra suit dans son exode, n’a ni le charme ni le talent qui la rendrait attachante. Et le scénario, entrecoupé de nombreuses ellipses qui en compromettent parfois la compréhension, est trop insipide pour exciter l’intérêt.

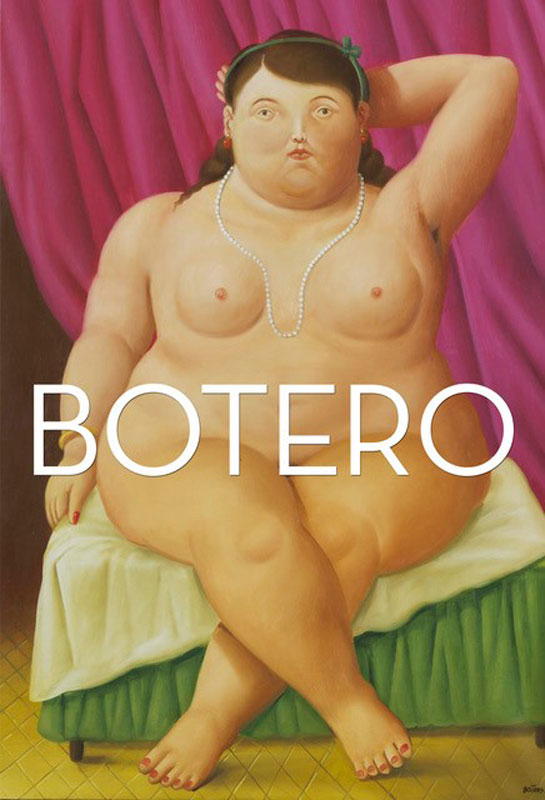

Fernando Botero, né en 1932, est le plus grand artiste vivant. Son style monumental est immédiatement reconnaissable. Ses toiles et ses sculptures ont été exposées partout dans le monde et se vendent des fortunes.

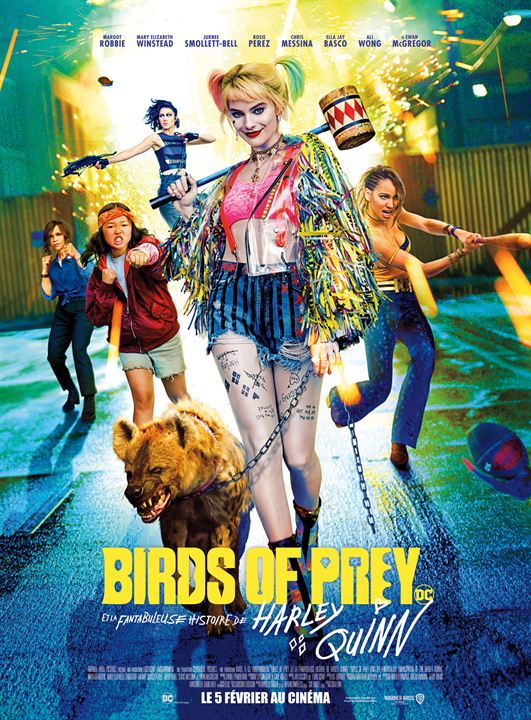

Fernando Botero, né en 1932, est le plus grand artiste vivant. Son style monumental est immédiatement reconnaissable. Ses toiles et ses sculptures ont été exposées partout dans le monde et se vendent des fortunes. Harley Quinn (Margot Robbie) a cassé. Elle a quitté le Joker qui l’avait entraînée dans une spirale de crimes nihilistes. Mais la jeune fille n’en a pas fini avec la pègre de Gotham. Face à Roman Sionis alias Black Mask (Ewan McGregor), elle aura besoin du soutien de ses amies Huntress, Black Canary et Renée Montoya, pour sauver la petite Cass qui a subtilisé un diamant au prix inestimable.

Harley Quinn (Margot Robbie) a cassé. Elle a quitté le Joker qui l’avait entraînée dans une spirale de crimes nihilistes. Mais la jeune fille n’en a pas fini avec la pègre de Gotham. Face à Roman Sionis alias Black Mask (Ewan McGregor), elle aura besoin du soutien de ses amies Huntress, Black Canary et Renée Montoya, pour sauver la petite Cass qui a subtilisé un diamant au prix inestimable. Née en 1945 en Palestine mandataire, Nurith Aviv a dirigé la photographie d’une centaine de fictions de documentaires avant de passer tardivement derrière la caméra. Elle a réalisé plusieurs documentaires exigeants et intelligents sur la langue et le langage que je vais voir à leur sortie dans une petite salle du Quartier latin, toujours la même, au milieu d’une audience fidèle et vieillissante : Traduire en janvier 2011,

Née en 1945 en Palestine mandataire, Nurith Aviv a dirigé la photographie d’une centaine de fictions de documentaires avant de passer tardivement derrière la caméra. Elle a réalisé plusieurs documentaires exigeants et intelligents sur la langue et le langage que je vais voir à leur sortie dans une petite salle du Quartier latin, toujours la même, au milieu d’une audience fidèle et vieillissante : Traduire en janvier 2011,  Un incident funeste intervenu au cours d’une cérémonie religieuse laisse augurer, peu après sa naissance, la mort à vingt ans du jeune Muzamil. Son père, ne supportant pas cet augure, abandonne le foyer laissant à la mère de l’enfant la charge de son éducation.

Un incident funeste intervenu au cours d’une cérémonie religieuse laisse augurer, peu après sa naissance, la mort à vingt ans du jeune Muzamil. Son père, ne supportant pas cet augure, abandonne le foyer laissant à la mère de l’enfant la charge de son éducation. Mada est la gouvernante d’une somptueuse résidence, nichée dans une crique sauvage en bord de mer. À la tête d’une nombreuse domesticité, elle veille sur ses patrons, Edgar et Marta, sur leur fils qu’elle a vu naître et qui part étudier à l’étranger, et sur le grand-père, qui perd gentiment la tête. Chaque été y est donnée une fastueuse réception. Mais les étés passent et ne se ressemblent pas ; car les malversations dont Edgar s’est rendu coupable lui valent d’être emprisonné, laissant Mada et ses collègues sans salaire et sans instructions.

Mada est la gouvernante d’une somptueuse résidence, nichée dans une crique sauvage en bord de mer. À la tête d’une nombreuse domesticité, elle veille sur ses patrons, Edgar et Marta, sur leur fils qu’elle a vu naître et qui part étudier à l’étranger, et sur le grand-père, qui perd gentiment la tête. Chaque été y est donnée une fastueuse réception. Mais les étés passent et ne se ressemblent pas ; car les malversations dont Edgar s’est rendu coupable lui valent d’être emprisonné, laissant Mada et ses collègues sans salaire et sans instructions. Hodaka est un adolescent en rupture de ban qui a quitté son île natale pour aller vivre à Tokyo. Sans famille ni travail, il trouve refuge chez un échotier alcoolique pour lequel il rédige des articles pour la presse à sensation. L’un de ses reportages le conduit à enquêter sur les « filles-soleils », ces personnes aux dons surnaturels capables d’arrêter la pluie. Hodaka rencontre l’une d’entre elles, Hina, dont il tombe vite amoureux. Alors que la pluie tombe quasiment sans interruption sur la métropole tokyoïte, le couple monte un business juteux : proposer contre rémunération quelques rayons de soleil aux organisateurs d’un concert à ciel ouvert, à de jeunes mariés ou à un père qui veut jouer au parc avec sa fille…. Mais, Hina constate bien vite que l’invocation de ses pouvoirs surnaturels risque de menacer sa propre vie.

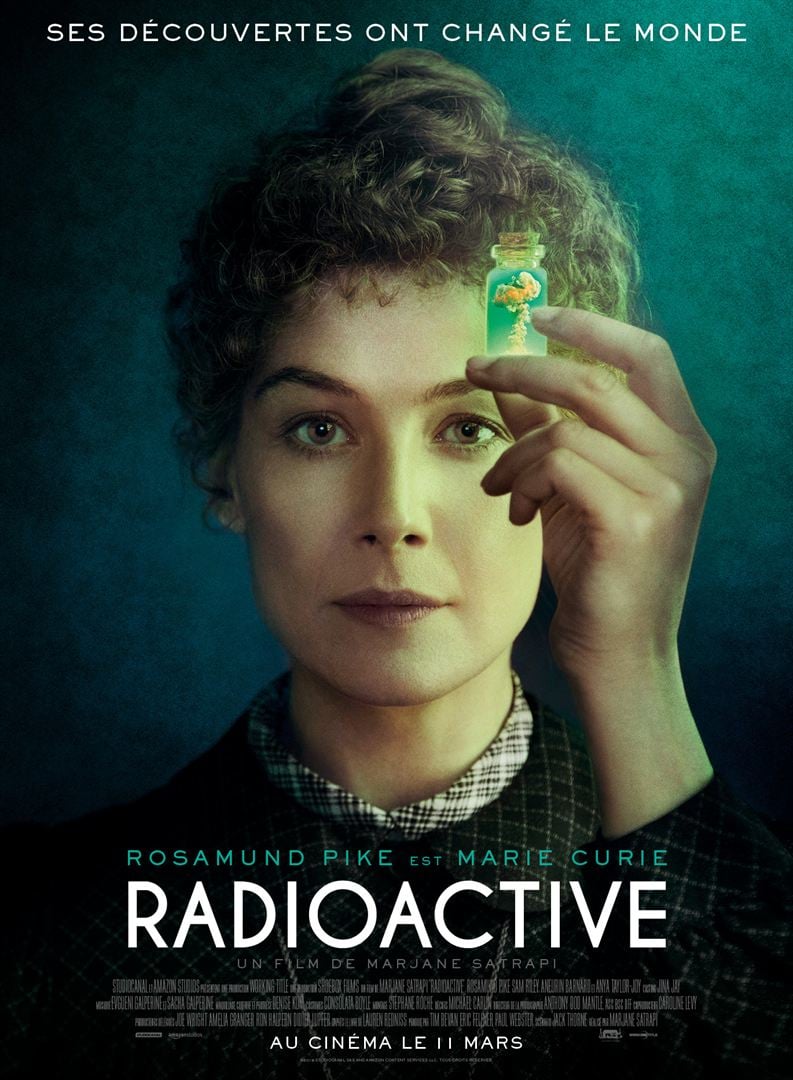

Hodaka est un adolescent en rupture de ban qui a quitté son île natale pour aller vivre à Tokyo. Sans famille ni travail, il trouve refuge chez un échotier alcoolique pour lequel il rédige des articles pour la presse à sensation. L’un de ses reportages le conduit à enquêter sur les « filles-soleils », ces personnes aux dons surnaturels capables d’arrêter la pluie. Hodaka rencontre l’une d’entre elles, Hina, dont il tombe vite amoureux. Alors que la pluie tombe quasiment sans interruption sur la métropole tokyoïte, le couple monte un business juteux : proposer contre rémunération quelques rayons de soleil aux organisateurs d’un concert à ciel ouvert, à de jeunes mariés ou à un père qui veut jouer au parc avec sa fille…. Mais, Hina constate bien vite que l’invocation de ses pouvoirs surnaturels risque de menacer sa propre vie. Marie Curie compte parmi les scientifiques les plus renommés de son temps. Née Maria Skłodowska, elle perd sa mère à l’âge de dix ans et rejoint à Paris sa sœur pour y poursuivre ses études. Diplômé de la faculté des sciences, elle rencontre Pierre Curie, l’épouse et mène avec lui des travaux sur la radioactivité. En 1903, à trente-six ans à peine, le prix Nobel de physique lui est décerné conjointement avec son mari et avec Henri Becquerel. Huit ans plus tard, elle reçoit seule le prix Nobel de chimie pour sa découverte du polonium et du radium.

Marie Curie compte parmi les scientifiques les plus renommés de son temps. Née Maria Skłodowska, elle perd sa mère à l’âge de dix ans et rejoint à Paris sa sœur pour y poursuivre ses études. Diplômé de la faculté des sciences, elle rencontre Pierre Curie, l’épouse et mène avec lui des travaux sur la radioactivité. En 1903, à trente-six ans à peine, le prix Nobel de physique lui est décerné conjointement avec son mari et avec Henri Becquerel. Huit ans plus tard, elle reçoit seule le prix Nobel de chimie pour sa découverte du polonium et du radium. Gemma (Imogen Poots) et Tom (Jesse Eisenberg) forment un jeune couple idéal. Elle enseigne dans une classe maternelle ; il travaille aux espaces verts. Ils cherchent, non sans mal, une maison pour s’y installer ensemble. Aussi, malgré leurs réserves sur son comportement bizarre, accompagnent-ils Martin, un agent immobilier, dans un lotissement de banlieue où ils visitent une petite maison sans charme. La visite tourne court avec la disparition de Martin qui laisse le jeune couple éperdu, incapable de trouver la sortie du lotissement.

Gemma (Imogen Poots) et Tom (Jesse Eisenberg) forment un jeune couple idéal. Elle enseigne dans une classe maternelle ; il travaille aux espaces verts. Ils cherchent, non sans mal, une maison pour s’y installer ensemble. Aussi, malgré leurs réserves sur son comportement bizarre, accompagnent-ils Martin, un agent immobilier, dans un lotissement de banlieue où ils visitent une petite maison sans charme. La visite tourne court avec la disparition de Martin qui laisse le jeune couple éperdu, incapable de trouver la sortie du lotissement. Fares (Sami Bouajila dont la carrière depuis trente ans n’est pas sans rappeler celle de Roschdy Zem, le César du meilleur acteur en moins), Meriem (Najla Ben Abdallah) et leur fils Aziz appartiennent à la classe aisée tunisienne. Cette famille heureuse, en week-end dans le Sud du pays, à une encablure de la Libye que la guerre civile déchire en cet automne 2011, tombe dans une embuscade. Aziz prend une balle perdue. Transporté à l’hôpital, il doit d’urgence recevoir une greffe de foie. Son père est bien entendu volontaire….

Fares (Sami Bouajila dont la carrière depuis trente ans n’est pas sans rappeler celle de Roschdy Zem, le César du meilleur acteur en moins), Meriem (Najla Ben Abdallah) et leur fils Aziz appartiennent à la classe aisée tunisienne. Cette famille heureuse, en week-end dans le Sud du pays, à une encablure de la Libye que la guerre civile déchire en cet automne 2011, tombe dans une embuscade. Aziz prend une balle perdue. Transporté à l’hôpital, il doit d’urgence recevoir une greffe de foie. Son père est bien entendu volontaire….