Une année dans la vie de Sissi impératrice.

Une année dans la vie de Sissi impératrice.

Noël 1877. Elisabeth d’Autriche fête son quarantième anniversaire. Elle supporte de plus en plus mal les devoirs de l’étiquette qui lui interdisent de s’exprimer mais la contraignent à participer à toutes sortes de cérémonies protocolaires, lourdement parée. Elle s’en évade dès qu’elle le peut en se rendant en Hongrie, dont elle est passionnée, ou chez sa sœur en Angleterre. Obsédée par sa taille et par son régime, elle est astreinte à porter un corset très serré qui l’étouffe.

Corsage est le titre habile de ce biopic qui n’en est pas un. Il nous raconte, loin des afféteries mielleuses de Ernst Marischka et de Romy Schneider une année dans la vie de l’impératrice – avec laquelle il prend de nombreuses libertés historiques, notamment dans son épilogue. Mais, il aspire à l’universel dans son évocation d’une femme vieillissante, prisonnière de sa beauté et de son image et dans celle d’une princesse prisonnière d’un protocole étouffant, qui ne peut manquer de faire penser à Diana Spencer.

Vicky Krieps est étonnante dans ce rôle exigeant – dans lequel elle parle quatre langues, monte en amazone et pratique l’escrime. Elle a amplement mérité le prix de la meilleure interprétation qui lui a été décerné à Cannes à la section Un certain regard.

Corsage est un joli titre qui joue sur les mots. C’est le même en allemand, la langue originale du film, même si je doute que l’allusion soit aussi transparente. Il désigne aussi le corps condamné à la sagesse de Sissi, qui ne trompa pas son mari – même si la rumeur d’une liaison avec le comte Andrassy, le Premier ministre du Royaume de Hongrie, courut un temps – alors même qu’elle ne nourrissait pour lui aucun désir. Condamnée à la chasteté, Sissi a vécu une longue vie d’ennui qu’elle tentait d’égayer avec d’innombrables voyages.

Aussi magistralement interprété soit-il, le personnage de Sissi manque d’épaisseur. On a tôt fait de percer son mystère et de diagnostiquer sa mélancolie. Le film dure près de deux heures. Il aurait pu durer trente minutes de plus ou de moins sans que son économie en soit altérée.

Walid, la quarantaine, vit à Haifa avec sa femme, infirmière, sa fille et son fils, affligé de maux de ventre récurrents qu’une docteure russe croit pouvoir imputer à la fièvre méditerranéenne. Il a quitté la banque qui l’employait pour se mettre à écrire, mais est victime du syndrome de la page blanche qui le plonge dans une profonde dépression. L’arrivée d’un bruyant voisin, Jalal, qui vit de louches combines, va peut-être l’en guérir. Walid en effet souhaite écrire un livre sur la pègre.

Walid, la quarantaine, vit à Haifa avec sa femme, infirmière, sa fille et son fils, affligé de maux de ventre récurrents qu’une docteure russe croit pouvoir imputer à la fièvre méditerranéenne. Il a quitté la banque qui l’employait pour se mettre à écrire, mais est victime du syndrome de la page blanche qui le plonge dans une profonde dépression. L’arrivée d’un bruyant voisin, Jalal, qui vit de louches combines, va peut-être l’en guérir. Walid en effet souhaite écrire un livre sur la pègre. À Paris, au milieu des 80ies, Stella (Flavie Delangle) a dix-sept ans. Son père (Benjamin Biolay), machiste et alcoolique, vient de quitter sa mère (Marina Foïs), qui peine à tenir seule le bistro familial.

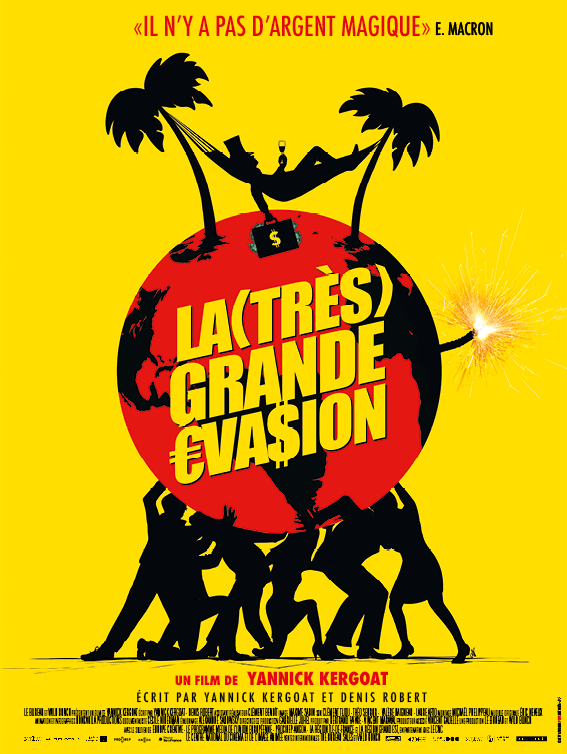

À Paris, au milieu des 80ies, Stella (Flavie Delangle) a dix-sept ans. Son père (Benjamin Biolay), machiste et alcoolique, vient de quitter sa mère (Marina Foïs), qui peine à tenir seule le bistro familial. Yannick Kergoat est un monteur reconnu (il a obtenu le César du meilleur montage en 2001 pour Harry, un ami qui vous veut du bien) passé à la réalisation. Documentariste engagé à la gauche antilibérale, il avait réalisé en 2012 Les Nouveaux Chiens de garde qui dénonçait la collusion entre les médias français et le pouvoir politique.

Yannick Kergoat est un monteur reconnu (il a obtenu le César du meilleur montage en 2001 pour Harry, un ami qui vous veut du bien) passé à la réalisation. Documentariste engagé à la gauche antilibérale, il avait réalisé en 2012 Les Nouveaux Chiens de garde qui dénonçait la collusion entre les médias français et le pouvoir politique. Les Années super 8 montre les images muettes tournées par Philippe Ernaux entre 1974 et 1981 de sa femme Annie et de leurs deux fils, Eric et David, sur la caméra super 8 que le couple venait de s’offrir.

Les Années super 8 montre les images muettes tournées par Philippe Ernaux entre 1974 et 1981 de sa femme Annie et de leurs deux fils, Eric et David, sur la caméra super 8 que le couple venait de s’offrir. Nancy Stokes (Emma Thompson) a dépassé la soixantaine. Pendant des années, elle a enseigné sans passion l’éducation religieuse à des collégiennes qui ne s’y intéressaient pas. Son mari, qui ne s’est jamais soucié de lui donner du plaisir, est mort depuis peu. Son fils, qui transpire l’ennui, et sa fille, qui au contraire est un peu trop iconoclaste à son goût, vivent loin d’elle.

Nancy Stokes (Emma Thompson) a dépassé la soixantaine. Pendant des années, elle a enseigné sans passion l’éducation religieuse à des collégiennes qui ne s’y intéressaient pas. Son mari, qui ne s’est jamais soucié de lui donner du plaisir, est mort depuis peu. Son fils, qui transpire l’ennui, et sa fille, qui au contraire est un peu trop iconoclaste à son goût, vivent loin d’elle. Alexandre (José Garcia), la petite cinquantaine, a deux enfants : Lison d’un premier lit, qui vient de réussir son permis de conduire et, avec Juliette (Ophelia Kolb), sa seconde épouse, Darius, un petit garçon âgé de dix ans à peine. Un week-end, que Lison est venue passer chez eux dans le beau chalet qu’Alexandre, Juliette et Darius occupent au-dessus de Gérardmer, Alexandre apprend que Juliette a eu une liaison. Une violente dispute éclate. Juliette claque la porte. Alexandre saute dans sa voiture, la rejoint, veut la forcer à y monter. La jeune femme glisse, tombe et se tue.

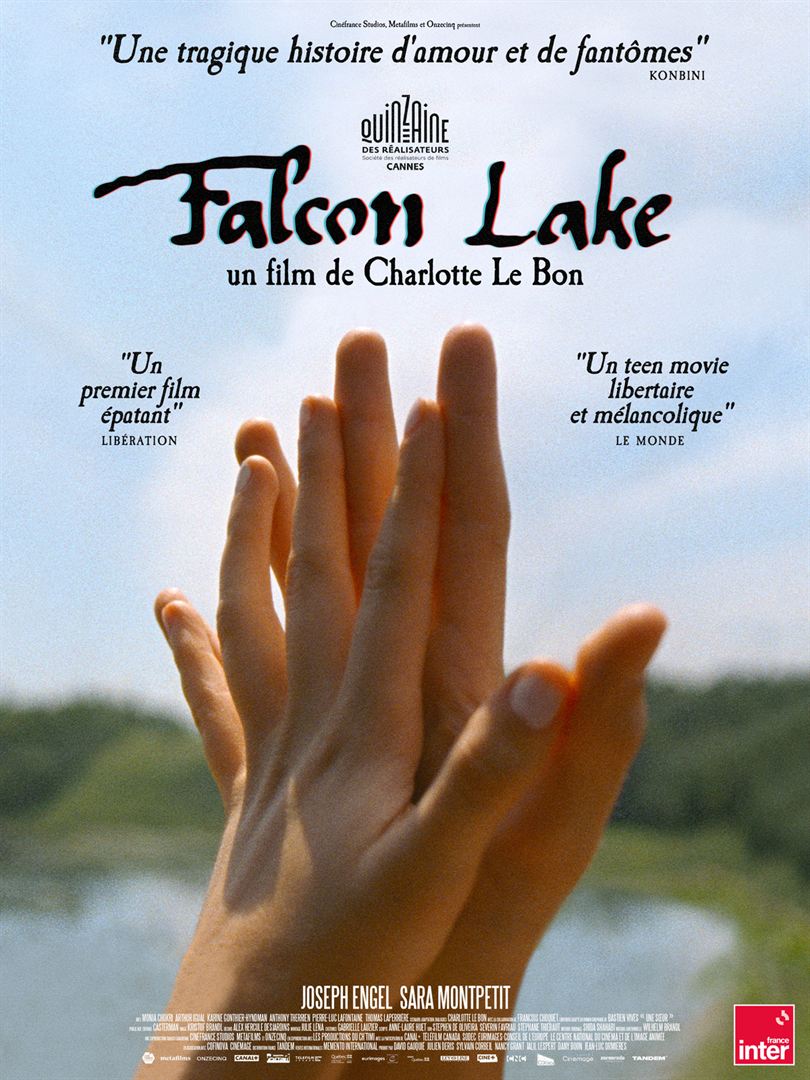

Alexandre (José Garcia), la petite cinquantaine, a deux enfants : Lison d’un premier lit, qui vient de réussir son permis de conduire et, avec Juliette (Ophelia Kolb), sa seconde épouse, Darius, un petit garçon âgé de dix ans à peine. Un week-end, que Lison est venue passer chez eux dans le beau chalet qu’Alexandre, Juliette et Darius occupent au-dessus de Gérardmer, Alexandre apprend que Juliette a eu une liaison. Une violente dispute éclate. Juliette claque la porte. Alexandre saute dans sa voiture, la rejoint, veut la forcer à y monter. La jeune femme glisse, tombe et se tue. Bastien a treize ans. « Bientôt quatorze » ajoute-t-il dans le désir de se vieillir d’une année à cet âge charnière. Il vit en France et vient passer ses vacances dans une cabane perdue au fond des Laurentides au Québec. Ses parents et lui y retrouvent une amie et sa fille, Chloé, qui vient d’avoir seize ans. Entre les deux adolescents s’installe vite une complicité ambiguë.

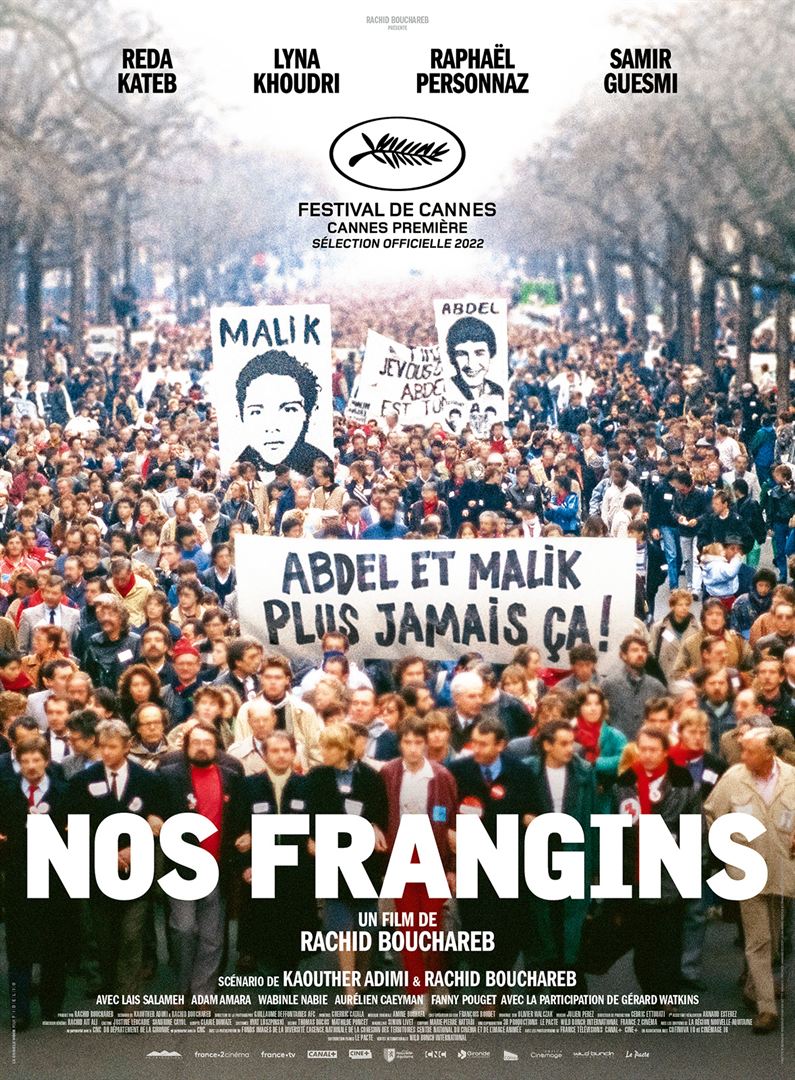

Bastien a treize ans. « Bientôt quatorze » ajoute-t-il dans le désir de se vieillir d’une année à cet âge charnière. Il vit en France et vient passer ses vacances dans une cabane perdue au fond des Laurentides au Québec. Ses parents et lui y retrouvent une amie et sa fille, Chloé, qui vient d’avoir seize ans. Entre les deux adolescents s’installe vite une complicité ambiguë. Quelques mois à peine après la mini-série qui lui était consacrée, Malik Oussekine, bastonné à mort par la police dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en marge des manifestations étudiantes contre le projet de loi Devaquet, revient en tête d’affiche. Une affiche qu’il partage avec un autre Arabe, tué le même soir que lui par une bavure policière aussi scandaleuse, mais dont la mémoire collective n’a pas retenu le nom : Abdel Benyahia.

Quelques mois à peine après la mini-série qui lui était consacrée, Malik Oussekine, bastonné à mort par la police dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, en marge des manifestations étudiantes contre le projet de loi Devaquet, revient en tête d’affiche. Une affiche qu’il partage avec un autre Arabe, tué le même soir que lui par une bavure policière aussi scandaleuse, mais dont la mémoire collective n’a pas retenu le nom : Abdel Benyahia. Gabriel (Johan Heldenbergh), un quinquagénaire flamand, a décidé de tourner son premier film, un drame social, dans une cité HLM de Boulogne-Sur-Mer. Au terme d’un long casting, il a recruté quatre gamins Lily, Ryan, Jessy, Maylis pour tenir les rôles principaux de son film.

Gabriel (Johan Heldenbergh), un quinquagénaire flamand, a décidé de tourner son premier film, un drame social, dans une cité HLM de Boulogne-Sur-Mer. Au terme d’un long casting, il a recruté quatre gamins Lily, Ryan, Jessy, Maylis pour tenir les rôles principaux de son film.