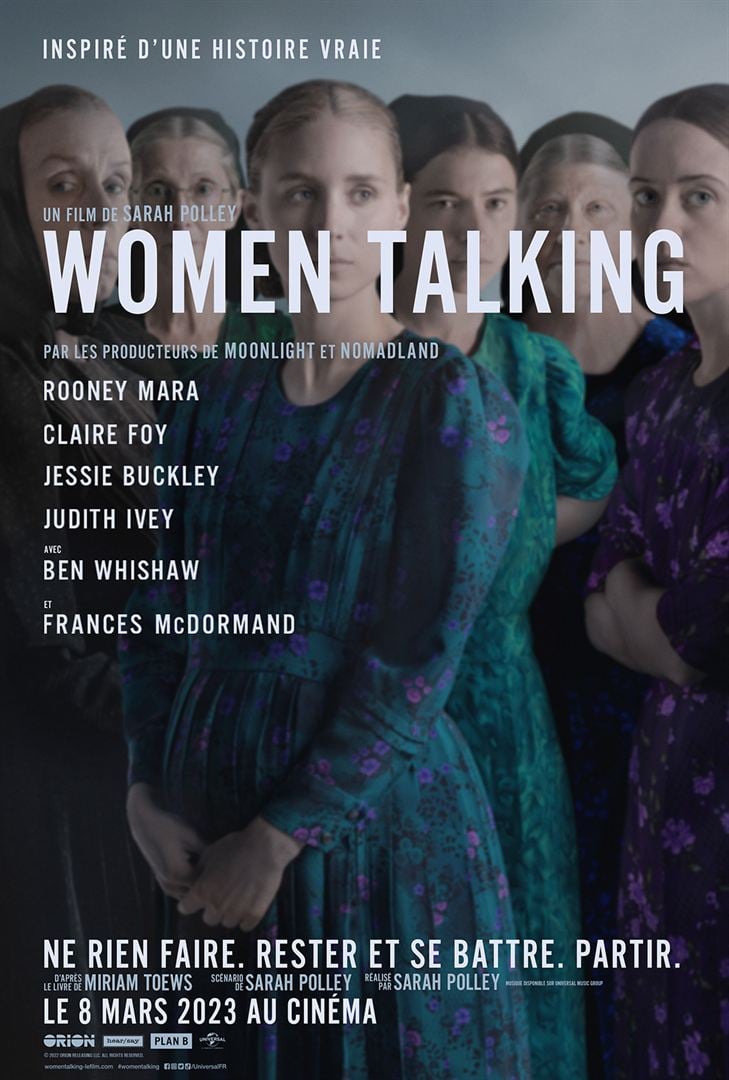

Une communauté rurale coupée du monde vit selon les règles millénaires qu’elle s’est fixées. Cet isolement sert de couverture à des violences sexuelles inouïes : les femmes de la communauté sont droguées et violées pendant leur sommeil. Longtemps elles demeurent convaincues d’avoir été victimes de fantômes ou de Satan en personne. Mais bientôt le pot aux roses est découvert, un violeur arrêté et, suite à ses confessions, l’ensemble des coupables appréhendés par la police d’Etat.

Une communauté rurale coupée du monde vit selon les règles millénaires qu’elle s’est fixées. Cet isolement sert de couverture à des violences sexuelles inouïes : les femmes de la communauté sont droguées et violées pendant leur sommeil. Longtemps elles demeurent convaincues d’avoir été victimes de fantômes ou de Satan en personne. Mais bientôt le pot aux roses est découvert, un violeur arrêté et, suite à ses confessions, l’ensemble des coupables appréhendés par la police d’Etat.

En attendant la libération sous caution des hommes de la communauté, les femmes disposent de quarante-huit heures pour prendre leur destin en main. Choisiront-elles de rester et pardonner ? de rester et se battre ? ou de prendre la fuite ?

Women Talking vient de recevoir cette nuit à Los Angeles l’Oscar de la meilleure adaptation. Sarah Polley, réalisatrice féministe revendiquée, qui entend porter à l’écran des sujets féministes mais aussi adopter sur le plateau des méthodes de travail plus douces (présence permanente d’un psychologue pour permettre à tous les acteurs, actrices, techniciens et techniciennes d’exprimer un malaise) et mieux adaptées aux rythmes de vie de chacun (elle met un point d’honneur à renvoyer toute l’équipe dans ses foyers avant l’heure du dîner alors que les journées de tournage interminables sont la règle à Hollywood) a transposé à l’écran le livre de Miriam Toews Ce qu’elles disent. Ce livre s’inspirait de faits réels : entre 2005 et 2009, dans une communauté mennonite isolée de la Bolivie, de nombreuses filles et femmes ont été violées par des hommes de la colonie qui s’étaient servis d’un anesthésiant vétérinaire pour endormir leurs victimes et abuser d’elles.

Women Talking est un huis clos qui réunit huit femmes de tous âges chargées de décider pour l’ensemble d’entre elles la meilleure option.

Ce parti pris, qu’on retrouve dans le livre comme dans le film, nous prive de tout un pan de l’intrigue : la commission des viols, le mensonge dans lequel les femmes ont longtemps été maintenues, la découverte de la supercherie, l’arrestation d’un coupable, ses aveux, l’incarcération des autres hommes de la communauté… Tout cela aurait pu fort bien constituer une bonne moitié du film, mais est résumé en une poignée de minutes à peine. Reste, pendant les cent minutes suivantes, une seule chose : un long huis clos.

On peut fort bien construire un film tout entier autour d’un huis clos. Douze hommes en colère en est peut-être le plus célèbre où, on le sait, Henry Fonda, va patiemment venir à bout des préjugés de ses onze co-jurés qui s’apprêtaient à envoyer bien hâtivement un accusé à la mort.

Mais pour qu’un huis clos fonctionne et tienne le spectateur en haleine tout du long, il faut qu’il s’y passe quelque chose ; il faut que des faits se produisent ou que des arguments soient échangés qui fassent avancer l’intrigue.

Or Women Talking est désespérément dépourvu de carburant. La réalité des faits – les viols commis sur des victimes inconscientes – l’identité et le nombre de leurs auteurs ne sont pas débattus. La question posée – rester ou partir – met face à face deux partis dont on peine à comprendre lequel est le plus radical : les plus vengeresses sont-elles celles qui veulent rester pour se battre contre les hommes ou celles qui veulent partir pour ne plus jamais avoir commerce avec eux ? Et les arguments échangés sont d’une indigente pauvreté : partir, c’est à la fois un saut terrifiant dans l’inconnu et la promesse d’une nouvelle vie débarrassée du patriarcat.

Sans avoir la dureté de Murielle Journet, qui assassine Women Talking dans Le Monde en quelques phrases cinglantes, je me suite vite ennuyé devant ce film, aux couleurs inutilement désaturées, à la musique envahissante et dont le jeu des nombreuses stars (Rooney Mara, Claire Foy Jesse Buckley…) m’a semblé inutilement paroxystique.

Claire Morel (Maud Wyler) est avocate, mère épanouie de deux ravissantes petites filles, épouse heureuse de Thomas, ingénieur agronome (Grégoire Colin). Elle fait un déni de grossesse, accouche une nuit dans sa salle de bains et dépose son nouveau-né sur une poubelle après avoir tranché le cordon ombilical. Son enfant doit la vie à un voisin qui passait par là promener son chien.

Claire Morel (Maud Wyler) est avocate, mère épanouie de deux ravissantes petites filles, épouse heureuse de Thomas, ingénieur agronome (Grégoire Colin). Elle fait un déni de grossesse, accouche une nuit dans sa salle de bains et dépose son nouveau-né sur une poubelle après avoir tranché le cordon ombilical. Son enfant doit la vie à un voisin qui passait par là promener son chien. Les adolescents meublent l’ennui d’un été étouffant dans un petit village du sud-est de l’Espagne. Ils traînent, boivent, fument, dansent… Une idylle se noue entre Ana, dont la mère tient le bar du village, et José, qui a longtemps vécu à l’étranger, dont le père est le propriétaire d’un champ de citronniers.

Les adolescents meublent l’ennui d’un été étouffant dans un petit village du sud-est de l’Espagne. Ils traînent, boivent, fument, dansent… Une idylle se noue entre Ana, dont la mère tient le bar du village, et José, qui a longtemps vécu à l’étranger, dont le père est le propriétaire d’un champ de citronniers. Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) et Pauline Mauléon (Rebecca Marder) partagent une chambre de bonne dont elles ne parviennent plus à payer le loyer. La première est une artiste sans cachets, la seconde une avocate sans clients.

Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) et Pauline Mauléon (Rebecca Marder) partagent une chambre de bonne dont elles ne parviennent plus à payer le loyer. La première est une artiste sans cachets, la seconde une avocate sans clients. Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018.

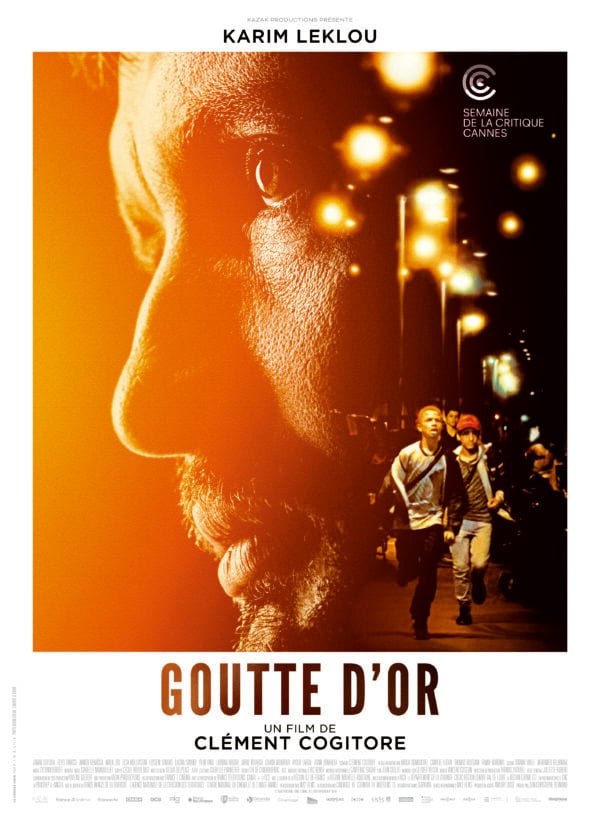

Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018. Ramses (Karim Leklou) a monté un business lucratif. Il se fait passer pour médium et, avec quelques complices, il abuse de la crédulité des personnes qui viennent le consulter en les renseignant sur leurs proches disparus sur lesquels il a préalablement collecté quelques informations.

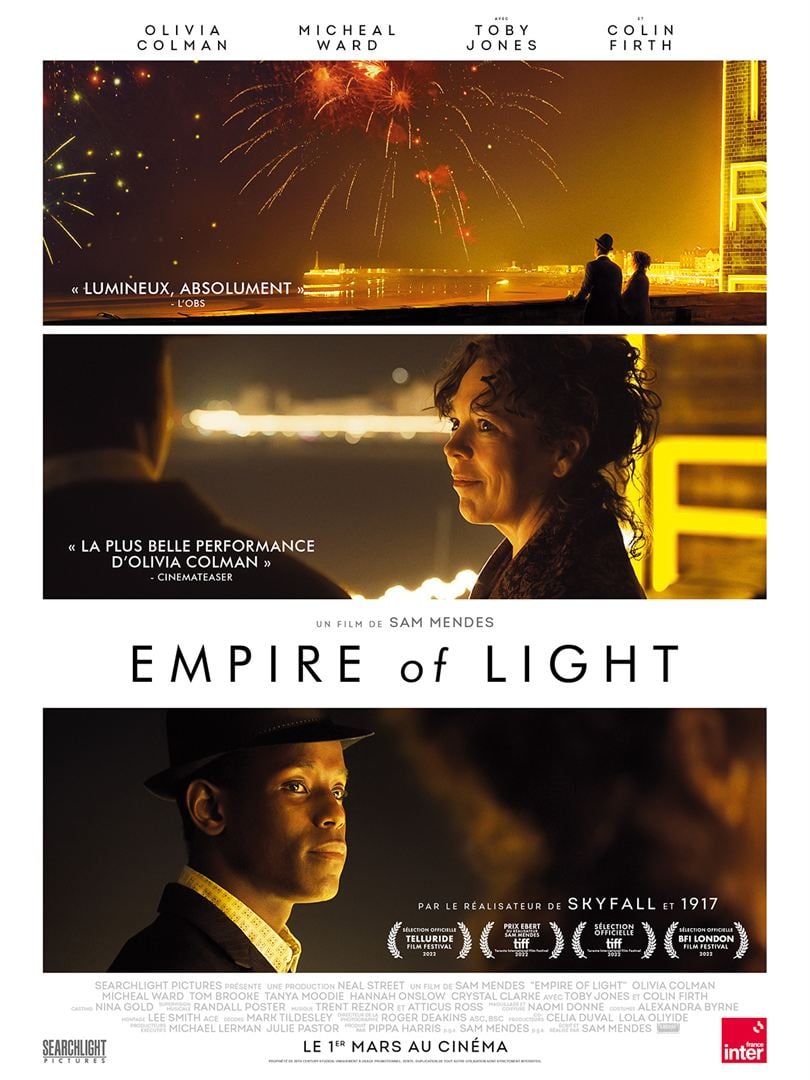

Ramses (Karim Leklou) a monté un business lucratif. Il se fait passer pour médium et, avec quelques complices, il abuse de la crédulité des personnes qui viennent le consulter en les renseignant sur leurs proches disparus sur lesquels il a préalablement collecté quelques informations. Hilary (Olivia Colman) travaille dans une vieille salle de cinéma d’une petite ville balnéaire du sud de l’Angleterre. Elle vit seule ; sa santé mentale est fragile. Stephen (Micheal Ward) y est recruté. Il est noir, en butte au racisme qui grandit dans l’Angleterre des 80ies et n’a qu’un rêve : quitter cette vie et entrer à l’université.

Hilary (Olivia Colman) travaille dans une vieille salle de cinéma d’une petite ville balnéaire du sud de l’Angleterre. Elle vit seule ; sa santé mentale est fragile. Stephen (Micheal Ward) y est recruté. Il est noir, en butte au racisme qui grandit dans l’Angleterre des 80ies et n’a qu’un rêve : quitter cette vie et entrer à l’université. Peter (Hugh Jackman), la cinquantaine, est un brillant avocat new-yorkais. Récemment divorcé de Kate (Laura Dern) dont il avait eu un fils, Nicholas, aujourd’hui adolescent, il a épousé Beth (Vanessa Kirby) et a eu avec elle un second enfant.

Peter (Hugh Jackman), la cinquantaine, est un brillant avocat new-yorkais. Récemment divorcé de Kate (Laura Dern) dont il avait eu un fils, Nicholas, aujourd’hui adolescent, il a épousé Beth (Vanessa Kirby) et a eu avec elle un second enfant.