Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018.

Maureen Kearney, militante CFDT, secrétaire du comité de groupe européen d’Areva, en conflit ouvert avec Luc Oursel, le nouveau PDG du groupe, affirme avoir été agressée à son domicile le 19 décembre 2012, cagoulée, ligotée et violée. L’enquête menée par la gendarmerie ne retrouve pas la trace de son agresseur et se retourne bientôt contre elle, l’accusant d’avoir dénoncé un crime imaginaire. Elle est condamnée de ce chef en première instance en 2017 mais blanchie de ces accusations en appel en 2018.

Ces faits ont été relatés dans un livre écrit en 2019 par une journaliste d’investigation, Caroline Michel-Aguirre. C’est ce livre, La Syndicaliste, que Jean-Paul Salomé, qui avait déjà dirigé Huppert dans La Daronne, a porté à l’écran.

Levons d’abord quelques malentendus autour de ce film, son titre et son affiche. Découvrir que la grande Isabelle Huppert tournerait dans un film intitulé La Syndicaliste et en découvrir l’affiche où on la voit en tête d’un défilé au milieu de ses camarades de lutte, m’avait arraché – ainsi qu’à quelques autres – des sarcasmes narquois. J’imaginais assez mal en effet que l’immense interprète de Phèdre, de Mary Stuart ou de Orlando enfile un bleu de travail ou tienne un piquet de grève sur un rond-point. Je me trompais bien sûr. Car une grande artiste peut tout jouer et Isabelle Huppert a déjà joué bien des rôles de prolétaires : dans La Cérémonie par exemple où elle interprétait une employée de maison qui, avec Sandrine Bonnaire, fomentait l’assassinat de ses patrons façon Les Bonnes.

Mais je me trompais surtout sur le sujet de ce film dont le titre est trompeur. Il n’y est guère question de lutte syndicale mais plutôt de manoeuvres au sommet de l’Etat et de lanceurs d’alerte. Loin du préjugé que j’avais conçu, Huppert n’y joue pas une syndicaliste en grève, mais plutôt une femme de pouvoir, occupant un bureau à l’étage noble du siège d’Areva, siégeant à son conseil d’administration et vivant, en famille, grand train avec résidence principale à Versailles et luxueuse résidence secondaire les pieds dans l’eau du lac d’Annecy. Plus Nicole Notat que Philippe Martinez en somme.

Cette précision m’en autorise, en réplique, une autre : reprocher à Huppert d’interpréter encore et toujours le même rôle, celui d’une grande bourgeoise tirée à quatre épingles, juchée sur de vertigineux stilettos, le maquillage et le chignon impeccables, la bouche pincée, éternelle victime de la violence des hommes (Philippe Bouvard lui avait décoché : « Vous êtes la femme la plus violée du cinéma français »), mélange de faiblesse et de force.

Un dernier mot sur l’affiche du film, puisqu’elle a fait beaucoup jaser. Isabelle Huppert y fait une bonne trentaine d’années de moins que son âge. Miracle de Photoshop ou du lifting ? On souligne la ressemblance entre Huppert et le personnage qu’elle incarne. Soit. Mais à quoi bon faire ressembler une actrice à un personnage dont personne ne connaissait jusqu’alors les traits ? Et surtout, pourquoi avoir voulu rajeunir de trente ans une sexagénaire, en photoshoppant son image, pour incarner un personnage de … dix ans sa cadette ?

Mais revenons au film.

Et c’est bien là que le bât blesse.

La Syndicaliste veut révéler un « complot d’Etat » – Clémentine Autain, députée LFI a d’ailleurs appelé à la création d’une commission parlementaire d’enquête pour l’élucider. Mais n’est pas Claude Chabrol qui veut, qui, avec Isabelle Huppert déjà, avait réalisé un film, L’Ivresse du pouvoir, sur l’affaire Elf et l’instruction menée par Eva Joly avec autrement de talent.

Ici tout est manichéen. À commencer par le nouveau PDG d’Areva, Luc Oursel, interprété par Yvan Attal, ambitieux et sanguin. Sa veuve et ses enfants viennent d’ailleurs de signer dans le JDD une tribune accusant le film d’avoir sali la mémoire du défunt.

Paradoxalement, c’est l’interprétation de Huppert qui sauve le film de ce manichéisme. Car elle est – comme elle sait si bien l’être dans tous ses films – tellement désagréable, revêche et hystérique que, à rebours de l’intention du livre, qui faisait de Maureen Kearney la victime innocente d’un crime odieux, elle finit par semer le doute sur son éventuelle culpabilité dans les événements du 19 décembre 2012, dont pourtant en 2018, la justice l’a blanchie.

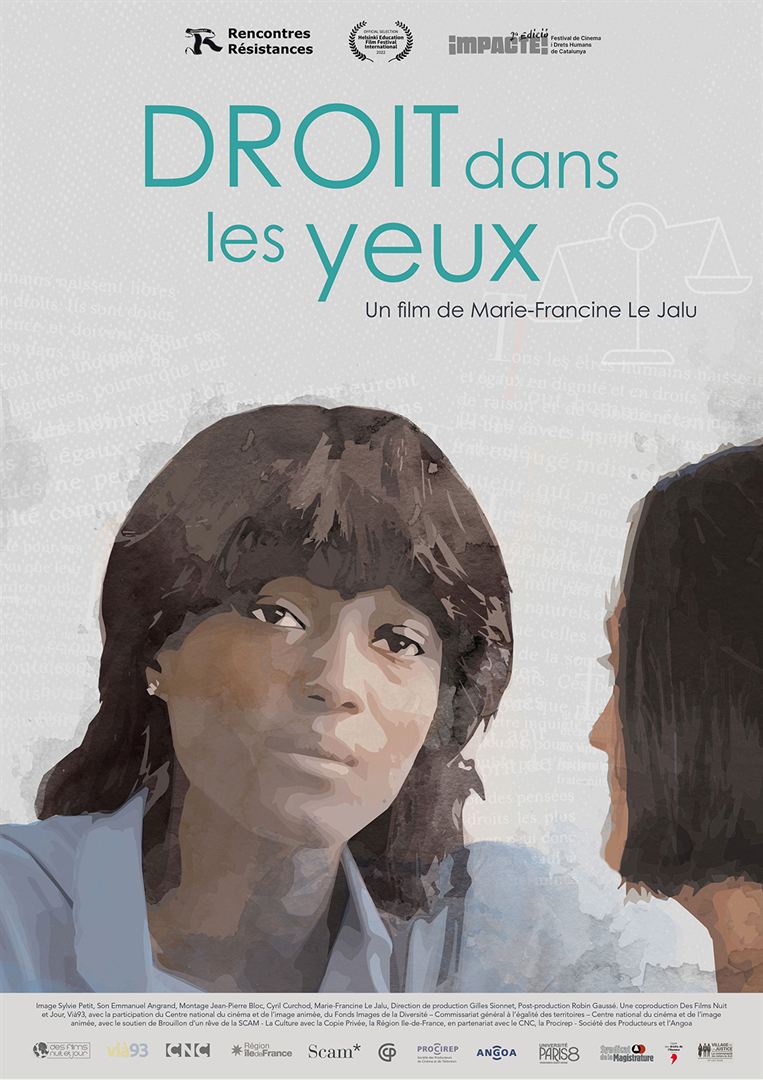

Pendant deux années, Marie-Francine Le Jalu a filmé les étudiants de la clinique juridique créée à la faculté de droit de Paris-Saint-Denis. Ils reçoivent des justiciables qui leur exposent leurs difficultés : certains sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, d’autres réfléchissent à leur succession, d’autres encore veulent s’assurer, avant de postuler à un emploi, de l’effacement de leur casier judiciaire de peines auxquelles ils ont été condamnés. Sous le contrôle de leurs professeurs, les étudiants fournissent à leurs interlocuteurs des conseils juridiques.

Pendant deux années, Marie-Francine Le Jalu a filmé les étudiants de la clinique juridique créée à la faculté de droit de Paris-Saint-Denis. Ils reçoivent des justiciables qui leur exposent leurs difficultés : certains sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, d’autres réfléchissent à leur succession, d’autres encore veulent s’assurer, avant de postuler à un emploi, de l’effacement de leur casier judiciaire de peines auxquelles ils ont été condamnés. Sous le contrôle de leurs professeurs, les étudiants fournissent à leurs interlocuteurs des conseils juridiques. Ramses (Karim Leklou) a monté un business lucratif. Il se fait passer pour médium et, avec quelques complices, il abuse de la crédulité des personnes qui viennent le consulter en les renseignant sur leurs proches disparus sur lesquels il a préalablement collecté quelques informations.

Ramses (Karim Leklou) a monté un business lucratif. Il se fait passer pour médium et, avec quelques complices, il abuse de la crédulité des personnes qui viennent le consulter en les renseignant sur leurs proches disparus sur lesquels il a préalablement collecté quelques informations. Hilary (Olivia Colman) travaille dans une vieille salle de cinéma d’une petite ville balnéaire du sud de l’Angleterre. Elle vit seule ; sa santé mentale est fragile. Stephen (Micheal Ward) y est recruté. Il est noir, en butte au racisme qui grandit dans l’Angleterre des 80ies et n’a qu’un rêve : quitter cette vie et entrer à l’université.

Hilary (Olivia Colman) travaille dans une vieille salle de cinéma d’une petite ville balnéaire du sud de l’Angleterre. Elle vit seule ; sa santé mentale est fragile. Stephen (Micheal Ward) y est recruté. Il est noir, en butte au racisme qui grandit dans l’Angleterre des 80ies et n’a qu’un rêve : quitter cette vie et entrer à l’université. Peter (Hugh Jackman), la cinquantaine, est un brillant avocat new-yorkais. Récemment divorcé de Kate (Laura Dern) dont il avait eu un fils, Nicholas, aujourd’hui adolescent, il a épousé Beth (Vanessa Kirby) et a eu avec elle un second enfant.

Peter (Hugh Jackman), la cinquantaine, est un brillant avocat new-yorkais. Récemment divorcé de Kate (Laura Dern) dont il avait eu un fils, Nicholas, aujourd’hui adolescent, il a épousé Beth (Vanessa Kirby) et a eu avec elle un second enfant. Ingénieur chez Ariane, Jim Desforges (Nicolas Giraud) ne s’est jamais remis d’avoir raté de justesse la sélection de l’ESA pour devenir astronaute. Il n’a pas renoncé à partir dans l’espace et nourrit depuis huit ans un projet fou : construire seul une fusée et lancer le premier vol spatial habité amateur. Pour l’aider dans sa tâche, il n’avait jusqu’à présent que sa grand-mère (Hélène Vincent), qui mettait à sa disposition sa ferme et ses terrains dans l’Eure, et André (Bruno Lochet), un voisin chimiste aussi illuminé que lui qui a conçu pour lui un carburant solide. Il se décide à recruter l’ancien astronaute Alexandre Ribbot (Mathieu Kassovitz) pour l’assister.

Ingénieur chez Ariane, Jim Desforges (Nicolas Giraud) ne s’est jamais remis d’avoir raté de justesse la sélection de l’ESA pour devenir astronaute. Il n’a pas renoncé à partir dans l’espace et nourrit depuis huit ans un projet fou : construire seul une fusée et lancer le premier vol spatial habité amateur. Pour l’aider dans sa tâche, il n’avait jusqu’à présent que sa grand-mère (Hélène Vincent), qui mettait à sa disposition sa ferme et ses terrains dans l’Eure, et André (Bruno Lochet), un voisin chimiste aussi illuminé que lui qui a conçu pour lui un carburant solide. Il se décide à recruter l’ancien astronaute Alexandre Ribbot (Mathieu Kassovitz) pour l’assister. À l’automne 2022, Bernard-Henri Lévy s’est rendu dans l’est de l’Ukraine, sur la ligne de front. Il en ramène des images qui montrent la résistance des fiers soldats ukrainiens et les souffrances endurées par la population civile.

À l’automne 2022, Bernard-Henri Lévy s’est rendu dans l’est de l’Ukraine, sur la ligne de front. Il en ramène des images qui montrent la résistance des fiers soldats ukrainiens et les souffrances endurées par la population civile. Chevalier noir raconte, à Téhéran, de nos jours, la vie de deux frères aussi dissemblables que possible, qui vivent après la mort de leur mère, avec leur père, un héroïnomane à bout de souffle, dans une maison décatie sur les hauteurs de la ville.

Chevalier noir raconte, à Téhéran, de nos jours, la vie de deux frères aussi dissemblables que possible, qui vivent après la mort de leur mère, avec leur père, un héroïnomane à bout de souffle, dans une maison décatie sur les hauteurs de la ville. Blandine (Olivia Côte) et Magalie (Laure Calamy) furent les meilleures amies du monde au collège avant de se fâcher et de se perdre de vue. Trente ans plus tard, alors que Blandine peine à se remettre d’un divorce douloureux, son fils provoque leurs retrouvailles et les réunit le temps d’une semaine de vacances dans les Cyclades où elles rêvaient d’aller ensemble, sur les traces des héros du Grand Bleu.

Blandine (Olivia Côte) et Magalie (Laure Calamy) furent les meilleures amies du monde au collège avant de se fâcher et de se perdre de vue. Trente ans plus tard, alors que Blandine peine à se remettre d’un divorce douloureux, son fils provoque leurs retrouvailles et les réunit le temps d’une semaine de vacances dans les Cyclades où elles rêvaient d’aller ensemble, sur les traces des héros du Grand Bleu. Esther (Lou de Laâge) a vingt-six ans. Elle est née et a grandi dans une famille juive ultra-orthodoxe qui l’étouffe. À l’occasion du séjour qu’elle effectue chaque année dans le sud de l’Italie pour la récolte des cédrats, elle hésite à franchir le pas et à rompre avec les siens. Elio (Riccardo Scamarcio), le propriétaire italien du domaine agricole, qu’il vient d’hériter de son père, devient le confident de ses hésitations.

Esther (Lou de Laâge) a vingt-six ans. Elle est née et a grandi dans une famille juive ultra-orthodoxe qui l’étouffe. À l’occasion du séjour qu’elle effectue chaque année dans le sud de l’Italie pour la récolte des cédrats, elle hésite à franchir le pas et à rompre avec les siens. Elio (Riccardo Scamarcio), le propriétaire italien du domaine agricole, qu’il vient d’hériter de son père, devient le confident de ses hésitations.