Coco est un petit garçon androgyne de huit ans et a bien du mal à savoir qui il est, garçon ou fille. Il passe l’été avec sa mère, son frère et sa sœur au Pays basque chez sa grand-mère maternelle. Tandis que la famille prépare activement le baptême d’un cousin, Coco va à la piscine, entretient les ruches de sa grand-tante, assiste sa mère dans son atelier de sculpture…

Coco est un petit garçon androgyne de huit ans et a bien du mal à savoir qui il est, garçon ou fille. Il passe l’été avec sa mère, son frère et sa sœur au Pays basque chez sa grand-mère maternelle. Tandis que la famille prépare activement le baptême d’un cousin, Coco va à la piscine, entretient les ruches de sa grand-tante, assiste sa mère dans son atelier de sculpture…

20 000 espèces d’abeilles n’a pas le défaut qu’on pouvait redouter : verser dans le militantisme que son sujet appelait. Ce n’est pas un film sur « la théorie du genre » – pour reprendre une expression que les opposants de Najat Vallaud Belkacem aimaient brandir, qui suspectaient la ministre de l’Education nationale de François Hollande de vouloir transformer nos chères têtes blondes en queer non binaires. Ce n’est pas non plus un plaidoyer en faveur du transgenrisme.

On me dira que la frontière est poreuse entre Petite Fille, le documentaire ouvertement militant de Sébastien Lifshitz dans lequel on avait parfois le sentiment que le malaise du jeune Sasha était un prétexte pour sa mère à lui faire changer de genre, A Good Man, où Noémie Merlant interprétait le rôle d’un homme transgenre qui tombait enceint, l’inoubliable Girl, Tomboy, le film si légitimement encensé de Céline Sciamma auquel 20 000 espèces d’abeilles ressemble peut-être le plus, ou encore l’oubliable, quoiqu’avant-gardiste, Ma vie en rose sorti il y a plus d’un quart de siècle. Et on n’aura pas totalement tort.

20 000 espèces d’abeilles a une immense qualité qui manque de peu de basculer en défaut. C’est un film fait de mille petits riens, qui a la torpeur des longues journées d’été. Il ne s’y passe rien de dramatique. La jeune actrice Sofia Otero – qui en recevant l’Ours d’argent de la meilleure interprétation a rouvert le sempiternel débat de la légitimité de très jeunes acteurs (l’héroïne de Ponette primée à cinq ans à Venise, Tatum O’Neal, Oscar du meilleur second rôle à dix ans) à être récompensés – y joue le rôle de ce petit garçon qui se pose des questions informulées : suis-je un garçon ? une fille ? pourquoi la réponse à cette question qui semble si évidente à mon grand frère ou à ma grande sœur, n’est-elle pas évidente pour moi ? en grandissant, la réponse viendra-t-elle ?

Si ces questions étaient verbalisées, le film serait d’une lourdeur éléphantesque. Dieu merci, rien n’est exprimé clairement. Tout passe par des sous-entendus, du hors champ, comme cette scène dans un magasin d’habillement où la tante de Coco achète à ses neveux et nièces des tenues pour le baptême de son nouveau-né. Quand la scène commence en filmant la mère de Coco qui intervient brutalement pour faire cesser une altercation avec une vendeuse, on ne sait pas ce qui vient de se passer : Coco a-t-il refusé de porter le costume masculin que sa tante avait choisi pour lui ? a-t-il voulu de force essayer une robe au risque de l’endommager ?

Le refus de tout militantisme se conjugue aussi à celui de tout manichéisme. La confusion des genres dont est victime Coco ne se heurte pas à un mur d’hostilités. La tentation pourtant a dû être grande de tourner une scène où le jeune Coco se serait retrouvé en bute à une ricaneuse transphobie, à cause de ses cheveux longs ou de son goût pour les accessoires féminins. Mais – et là encore il faut saluer la rigueur de la réalisatrice basque espagnole dont c’est le premier long métrage – 20 000 espèces d’abeilles ne contient aucune de ces scènes aux effets faciles. Son mérite est d’autant plus grand que sa réalisatrice s’est inspirée d’un fait divers dramatique : le suicide d’un garçon basque transgenre de seize ans qui s’était vu refuser un traitement hormonal.

SI certes, le mal être de Coco passe mal chez sa grand-mère, une femme confite en religion, sa mère et sa grand-tante ne veulent que son bien. Et les enfants de son âge, à commencer par son frère aîné, dont la réaction est étonnante, sont les plus tolérants.

La bande-annonce

Eva vit seule à Bruxelles. Elle fuit sa sœur qui s’inquiète de son état et repousse les avances du photographe auprès duquel elle travaille. Elle décide de retourner dans son village natal où se tient une célébration. Dans le coffre de sa voiture, elle embarque un bloc de glace.

Eva vit seule à Bruxelles. Elle fuit sa sœur qui s’inquiète de son état et repousse les avances du photographe auprès duquel elle travaille. Elle décide de retourner dans son village natal où se tient une célébration. Dans le coffre de sa voiture, elle embarque un bloc de glace.

Comme son père et son grand-père avant lui, le jeune Rakib voue une indéfectible loyauté au général Purna. Homme à tout faire, gardien, cuisinier, chauffeur, il assiste le vieil homme, revenu habiter sa maison de famille pour briguer les suffrages de ses concitoyens qui le craignent et le vénèrent.

Comme son père et son grand-père avant lui, le jeune Rakib voue une indéfectible loyauté au général Purna. Homme à tout faire, gardien, cuisinier, chauffeur, il assiste le vieil homme, revenu habiter sa maison de famille pour briguer les suffrages de ses concitoyens qui le craignent et le vénèrent. Anna (Valeria Bruni Tedeschi), une écrivaine française dont l’oeuvre est hantée par la mémoire de la Shoah, a convaincu son père de se rendre à Tel Aviv pour y témoigner au procès d’un ancien criminel nazi, sur l’identité et la responsabilité duquel plane un doute. Dans la salle d’audience, elle rencontre Ori qui y a accompagné sa mère qui fait une déposition pleine de dignité. Ori est persuadé d’avoir connu et aimé Anna vingt-trois ans plus tôt à Turin ; mais Anna ne le reconnaît pas et est vite dérangée par son comportement.

Anna (Valeria Bruni Tedeschi), une écrivaine française dont l’oeuvre est hantée par la mémoire de la Shoah, a convaincu son père de se rendre à Tel Aviv pour y témoigner au procès d’un ancien criminel nazi, sur l’identité et la responsabilité duquel plane un doute. Dans la salle d’audience, elle rencontre Ori qui y a accompagné sa mère qui fait une déposition pleine de dignité. Ori est persuadé d’avoir connu et aimé Anna vingt-trois ans plus tôt à Turin ; mais Anna ne le reconnaît pas et est vite dérangée par son comportement. Pour avoir été trompée la veille de son mariage, Aya (Nina Mélo, l’infirmière de Nina, la série de France 2) dit non à son promis et quitte l’Afrique pour l’Asie. Elle part refaire sa vie en Chine dont elle apprend vite la langue. Elle travaille dans la boutique de M. Cai (Han Chang) qui y vend le thé qu’il cultive sur sa plantation. Entre la jeune femme en rupture de ban et l’homme mûr qui porte depuis son expatriation au Cap-Vert un secret trop lourd pour lui se noue un lien mêlé de respect et d’affection.

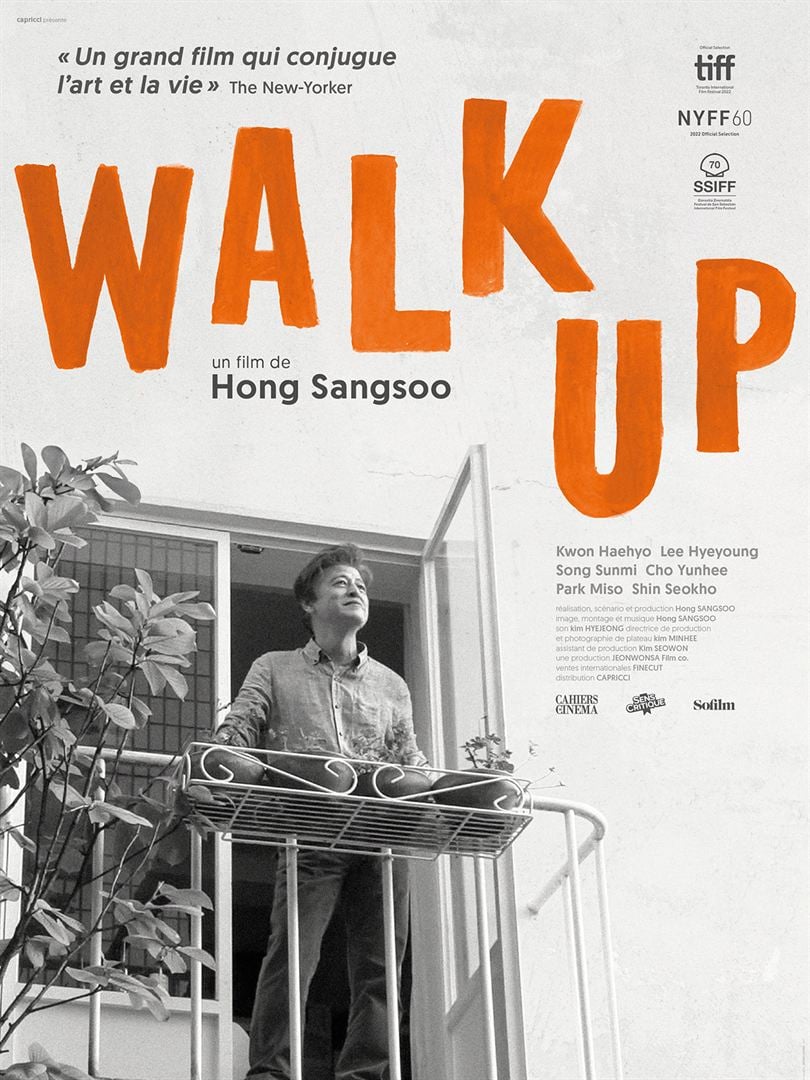

Pour avoir été trompée la veille de son mariage, Aya (Nina Mélo, l’infirmière de Nina, la série de France 2) dit non à son promis et quitte l’Afrique pour l’Asie. Elle part refaire sa vie en Chine dont elle apprend vite la langue. Elle travaille dans la boutique de M. Cai (Han Chang) qui y vend le thé qu’il cultive sur sa plantation. Entre la jeune femme en rupture de ban et l’homme mûr qui porte depuis son expatriation au Cap-Vert un secret trop lourd pour lui se noue un lien mêlé de respect et d’affection. Byungsoo, un réalisateur de cinéma d’une certaine notoriété, amène sa fille rendre visite à une amie de longue date. Architecte d’intérieur, elle est propriétaire d’un petit immeuble de trois étages dans un quartier huppé de Séoul. Byungsso espère qu’elle acceptera de prendre sa fille en stage. Le repas qu’ils partagent est interrompu par l’appel téléphonique de son producteur.

Byungsoo, un réalisateur de cinéma d’une certaine notoriété, amène sa fille rendre visite à une amie de longue date. Architecte d’intérieur, elle est propriétaire d’un petit immeuble de trois étages dans un quartier huppé de Séoul. Byungsso espère qu’elle acceptera de prendre sa fille en stage. Le repas qu’ils partagent est interrompu par l’appel téléphonique de son producteur. Asmae El Moudir est née en 1990 au Maroc. Elle a grandi à Casablanca avant de faire des études de cinéma et de devenir documentariste. Elle a entrepris de reconstituer en miniature le quartier de son enfance, avec des figurines en argile fabriquées par son père et des costumes confectionnés par sa mère. La confrontation de sa famille à cette reconstitution est l’occasion d’exhumer des souvenirs enfouis.

Asmae El Moudir est née en 1990 au Maroc. Elle a grandi à Casablanca avant de faire des études de cinéma et de devenir documentariste. Elle a entrepris de reconstituer en miniature le quartier de son enfance, avec des figurines en argile fabriquées par son père et des costumes confectionnés par sa mère. La confrontation de sa famille à cette reconstitution est l’occasion d’exhumer des souvenirs enfouis. Coco est un petit garçon androgyne de huit ans et a bien du mal à savoir qui il est, garçon ou fille. Il passe l’été avec sa mère, son frère et sa sœur au Pays basque chez sa grand-mère maternelle. Tandis que la famille prépare activement le baptême d’un cousin, Coco va à la piscine, entretient les ruches de sa grand-tante, assiste sa mère dans son atelier de sculpture…

Coco est un petit garçon androgyne de huit ans et a bien du mal à savoir qui il est, garçon ou fille. Il passe l’été avec sa mère, son frère et sa sœur au Pays basque chez sa grand-mère maternelle. Tandis que la famille prépare activement le baptême d’un cousin, Coco va à la piscine, entretient les ruches de sa grand-tante, assiste sa mère dans son atelier de sculpture… Madame de Sévigné fut une observatrice acérée de la vie à la Cour de Louis XIV. Sa correspondance, qui n’avait pas vocation à être rendue publique, en porte le témoignage et acquit très vite une célébrité méritée.

Madame de Sévigné fut une observatrice acérée de la vie à la Cour de Louis XIV. Sa correspondance, qui n’avait pas vocation à être rendue publique, en porte le témoignage et acquit très vite une célébrité méritée. Seuls survivants du clan des Atréides, après le raid victorieux des Harkonnen sur Arrakeen, la capitale de la planète Arrakis, Paul (Timothée Chalamet) et Jessica sa mère (Rebecca Ferguson) se sont réfugiés chez les Fremen, un peuple qui habite la partie méridionale, désertique et inhospitalière, de la planète. Ils y préparent leur revanche.

Seuls survivants du clan des Atréides, après le raid victorieux des Harkonnen sur Arrakeen, la capitale de la planète Arrakis, Paul (Timothée Chalamet) et Jessica sa mère (Rebecca Ferguson) se sont réfugiés chez les Fremen, un peuple qui habite la partie méridionale, désertique et inhospitalière, de la planète. Ils y préparent leur revanche. Jeune courtier à la City de Londres, Nicholas Winton se rendit à Prague à l’hiver 1938. Il y découvrit avec horreur le dénuement dans lequel y vivaient les réfugiés fuyant les persécutions nazies. Il mobilisa toute son énergie à travers le Comité britannique pour les réfugiés de Tchécoslovaquie (BCRC) pour organiser le départ vers l’Angleterre de plusieurs centaines d’enfants. Son héroïsme désintéressé resta longtemps ignoré jusqu’à sa révélation lors d’une émission télévisée en 1988 qui rassembla les enfants qu’il avait sauvés d’une mort certaine.

Jeune courtier à la City de Londres, Nicholas Winton se rendit à Prague à l’hiver 1938. Il y découvrit avec horreur le dénuement dans lequel y vivaient les réfugiés fuyant les persécutions nazies. Il mobilisa toute son énergie à travers le Comité britannique pour les réfugiés de Tchécoslovaquie (BCRC) pour organiser le départ vers l’Angleterre de plusieurs centaines d’enfants. Son héroïsme désintéressé resta longtemps ignoré jusqu’à sa révélation lors d’une émission télévisée en 1988 qui rassembla les enfants qu’il avait sauvés d’une mort certaine.