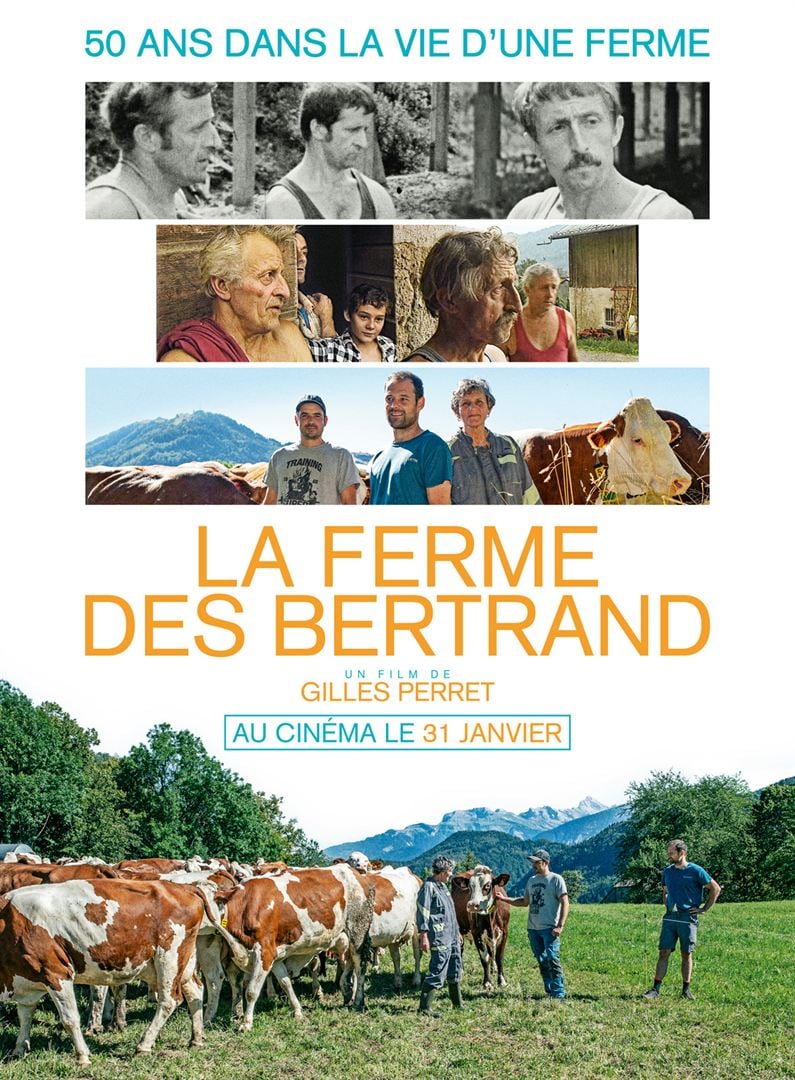

Le dernier documentaire de Gilles Perret (La Sociale) se déroule dans un lieu unique, la ferme des Bertrand, à Quincy, en Haute-Savoie, dans la vallée du Giffre. Mais il entrelace trois périodes. 1972 : trois frères, Jacques, André et Jean, filmés en tricot de peau, racontent sur FR3 les travaux qu’ils entreprennent pour moderniser l’exploitation laitière familiale. 1997 : Gilles Perret, dans son tout premier documentaire, Trois frères pour une vie, les retrouve vingt-cinq ans plus tard au moment de partir à la retraite et de céder la direction de l’exploitation à leur neveu Patrick, et à sa femme Hélène. 2022 : vingt-cinq ans ont à nouveau passé. Patrick est décédé. Hélène va à son tour partir à la retraite. Son fils, Marc, et son gendre, Alex, lui succèdent.

Le dernier documentaire de Gilles Perret (La Sociale) se déroule dans un lieu unique, la ferme des Bertrand, à Quincy, en Haute-Savoie, dans la vallée du Giffre. Mais il entrelace trois périodes. 1972 : trois frères, Jacques, André et Jean, filmés en tricot de peau, racontent sur FR3 les travaux qu’ils entreprennent pour moderniser l’exploitation laitière familiale. 1997 : Gilles Perret, dans son tout premier documentaire, Trois frères pour une vie, les retrouve vingt-cinq ans plus tard au moment de partir à la retraite et de céder la direction de l’exploitation à leur neveu Patrick, et à sa femme Hélène. 2022 : vingt-cinq ans ont à nouveau passé. Patrick est décédé. Hélène va à son tour partir à la retraite. Son fils, Marc, et son gendre, Alex, lui succèdent.

On pourrait dire que la sortie de ce film, alors que la colère des agriculteurs, sur leur juste rémunération et la mondialisation, gronde jusqu’aux portes de Paris, résonne avec l’actualité. Mais ce serait une facilité d’écriture. Car il n’y a aucune colère dans ce documentaire. Ni aucune revendication. C’est une surprise quand on sait l’engagement à l’extrême-gauche de son réalisateur, compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon dont il a fait le portrait élogieux dans L’Insoumis et de François Ruffin (J’veux du soleil !, Debout les femmes !)

La Ferme des Bertrand ne nous montre pas, comme les fictions (Petit Paysan, Au nom de la terre…) ou les documentaires (Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes, Sans adieu, Profils paysans, Bovines…) ont coutume de le faire, des paysans surendettés, exténués, au bord du suicide ou du dépôt du bilan. Il filme, en espérant que l’expression ne soit pas prise en mauvaise part, des agriculteurs heureux sinon prospères dont le lait est consacré à la fabrication de Reblochons [avec ou sans majuscule ?] et de Tomes de Savoie AOP.

Il ne verse pas pour autant dans l’angélisme ou dans le maurrassisme. Les difficultés du métier ne sont pas occultées : André, Jacques et Jean se sont condamnés au célibat pour travailler ensemble. Le sacrifice fut cruel. Ils en ont conscience, eux qui s’imaginaient une vie plus « normale » et n’avaient ni l’envie ni la vocation de rester à la ferme. Ils disent n’avoir pas eu le « choix ». Mais, au crépuscule de leur vie, ils ne sont pas amers. Au contraire, la fierté du travail bien fait affleure, ainsi que celle de la transmission à la génération suivante..

La génération suivante est reconnaissante du legs qu’elle a reçue de ses aînés. Elle ne leur ressemble pas pour autant. La modernisation et la mécanisation ont eu du bon – et le documentaire ne se prive pas de décocher quelques piques aux « écolos » qui prêchent le contraire. Le travail reste dur et astreignant. Mais les cadences ont diminué. Et une vie de famille normale est désormais possible, qui se paie le luxe d’une semaine de vacances, interdite aux anciens.

La Ferme des Bertrand est un documentaire sur le passé tourné vers le futur. André, une vraie trogne de cinéma, la moustache de Jean Rochefort et la bouille de Jean Lefebvre, traverse les trois périodes. Il est dans la force de l’âge en 1972, pré-retraité en 1997, vieillard courbé par les ans en 2022, endeuillé par la mort brutale de ses deux frères. Mais il garde toujours une foi indéfectible dans le progrès. C’est la clé, selon lui, de la réussite, autant que de la réduction de la pénibilité du labeur agricole. Gilles Perret fait sien ce point de vue pas vraiment ecofriendly. Son film commence par la présentation d’un curieux robot qui remplacera Hélène dans sa tâche quotidienne : la traite des vaches.

Fanni (Mélanie Thierry) feint la folie pour entrer au pavillon des aliénés de La Salpêtrière en 1894 afin d’y retrouver sa mère qui y aurait été enfermée trente ans plus tôt. Mais elle va bientôt se retrouver prisonnière d’un système carcéral inhumain qui cherche moins à soigner les malades qu’à les opprimer.

Fanni (Mélanie Thierry) feint la folie pour entrer au pavillon des aliénés de La Salpêtrière en 1894 afin d’y retrouver sa mère qui y aurait été enfermée trente ans plus tôt. Mais elle va bientôt se retrouver prisonnière d’un système carcéral inhumain qui cherche moins à soigner les malades qu’à les opprimer. Officier SS, Rudolf Höss a commandé le camp d’Auschiwtz. Il y a vécu, avec sa femme et ses cinq enfants, dans une maison confortable.

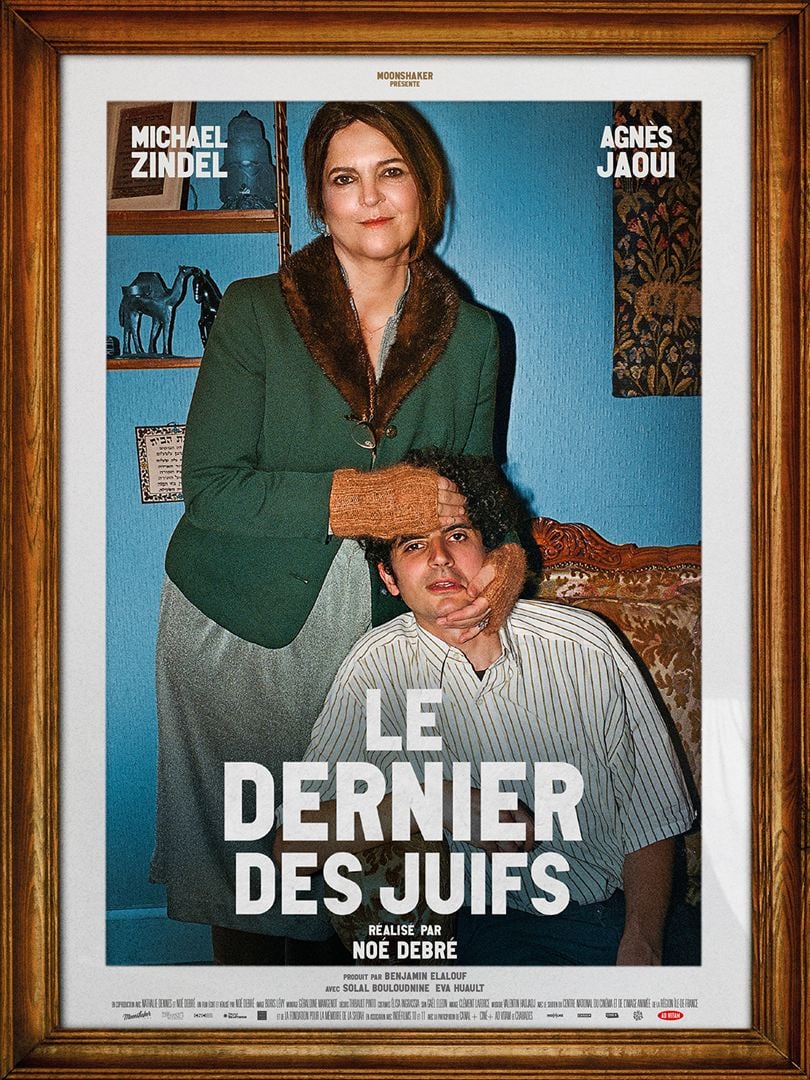

Officier SS, Rudolf Höss a commandé le camp d’Auschiwtz. Il y a vécu, avec sa femme et ses cinq enfants, dans une maison confortable. À vingt-sept ans Bellisha (Michael Zindel) vit encore chez sa mère (Agné Jaoui), à laquelle il sert de garde-malade, dans une tour HLM de la banlieue parisienne. Autour d’eux, les Juifs s’en sont allés, déménageant dans une banlieue plus chic ou partant en Israël faire leur alya. La synagogue a fermé faute de pratiquants et le commerce casher où Bellisha a l’habitude de faire ses courses est voué lui aussi à la faillite.

À vingt-sept ans Bellisha (Michael Zindel) vit encore chez sa mère (Agné Jaoui), à laquelle il sert de garde-malade, dans une tour HLM de la banlieue parisienne. Autour d’eux, les Juifs s’en sont allés, déménageant dans une banlieue plus chic ou partant en Israël faire leur alya. La synagogue a fermé faute de pratiquants et le commerce casher où Bellisha a l’habitude de faire ses courses est voué lui aussi à la faillite. Le procès de Ludovic Chevalier, accusé d’avoir kidnappé, violé, filmé et tué trois mineurs, s’ouvre au palais de justice de Montréal. Dans l’assistance prennent place deux groupies de l’accusé : Kelly-Anne, mannequin, geek et hackeuse, propriétaire au sommet d’une des plus hautes tours de Montréal d’un immense appartement avec vue panoramique, et Clémentine, d’une origine beaucoup plus modeste, une Québécoise pur jus débarquée à Montréal.

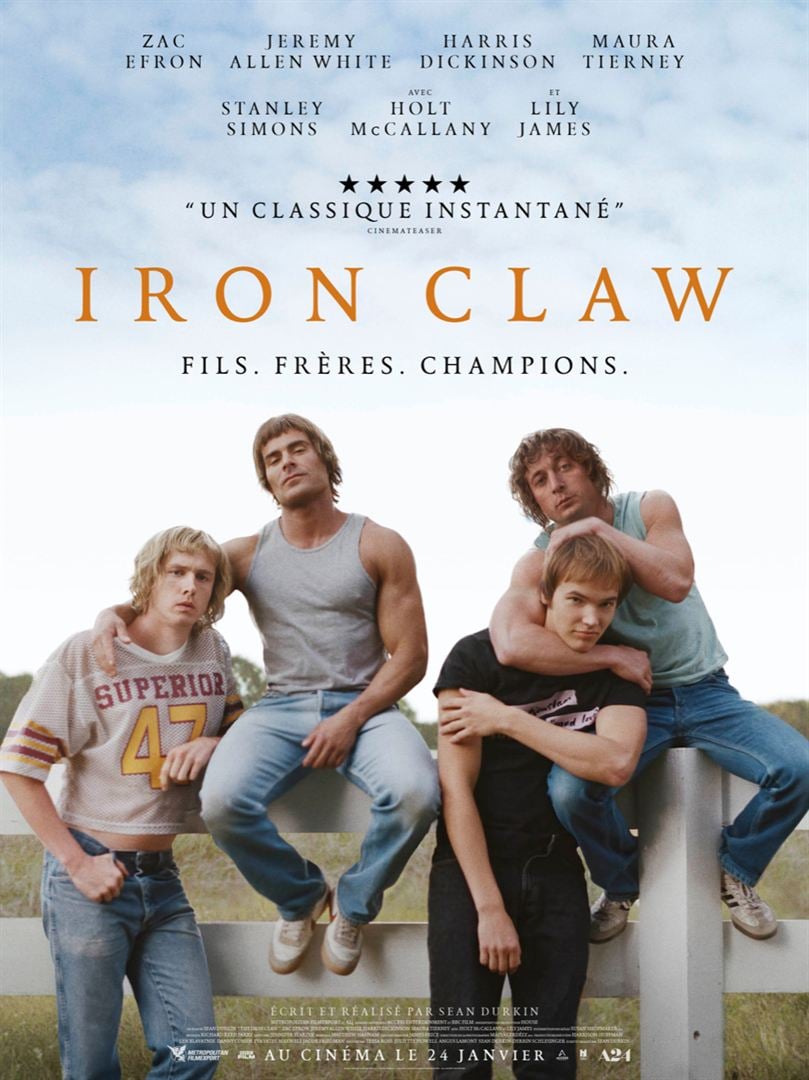

Le procès de Ludovic Chevalier, accusé d’avoir kidnappé, violé, filmé et tué trois mineurs, s’ouvre au palais de justice de Montréal. Dans l’assistance prennent place deux groupies de l’accusé : Kelly-Anne, mannequin, geek et hackeuse, propriétaire au sommet d’une des plus hautes tours de Montréal d’un immense appartement avec vue panoramique, et Clémentine, d’une origine beaucoup plus modeste, une Québécoise pur jus débarquée à Montréal. Les frères Von Erich forment une fratrie légendaire de catcheurs. Entraînés par leur père, Fritz Von Erich qui fut lui-même un catcheur professionnel et créa sa propre association de catch à Dallas à la fin des années 60, ils remportèrent plusieurs titres avant de connaître des destins tragiques.

Les frères Von Erich forment une fratrie légendaire de catcheurs. Entraînés par leur père, Fritz Von Erich qui fut lui-même un catcheur professionnel et créa sa propre association de catch à Dallas à la fin des années 60, ils remportèrent plusieurs titres avant de connaître des destins tragiques. Marie, la quarantaine, a une vie passablement compliquée. Criblée de dettes, elle vit dans une caravane dans le Briançonnais. Pour boucler ses fins de mois, elle trafique des cigarettes à la frontière grâce à la complicité de son amant, un policier de la PAF. Un jour, elle recueille sur la route enneigée Souleymane, un réfugié gambien, qui lui suggère d’utiliser son break pour transporter d’autres migrants.

Marie, la quarantaine, a une vie passablement compliquée. Criblée de dettes, elle vit dans une caravane dans le Briançonnais. Pour boucler ses fins de mois, elle trafique des cigarettes à la frontière grâce à la complicité de son amant, un policier de la PAF. Un jour, elle recueille sur la route enneigée Souleymane, un réfugié gambien, qui lui suggère d’utiliser son break pour transporter d’autres migrants. Mathieu (Yvan Attal) et Vincent (Guillaume Canet) sont architectes à Nice. Diplômés de la même école, ils ont scellé leur amitié lorsque Vincent a risqué sa vie pour Mathieu et pour son épouse Juliette (Marie-Josée Croze) qu’un drogué en crise de manque avait pris en otages. Mais les infidélités de Vincent, qui mettent à l’épreuve le couple explosif qu’il forme avec Delphine (Maïwenn), portent un coup à leur amitié.

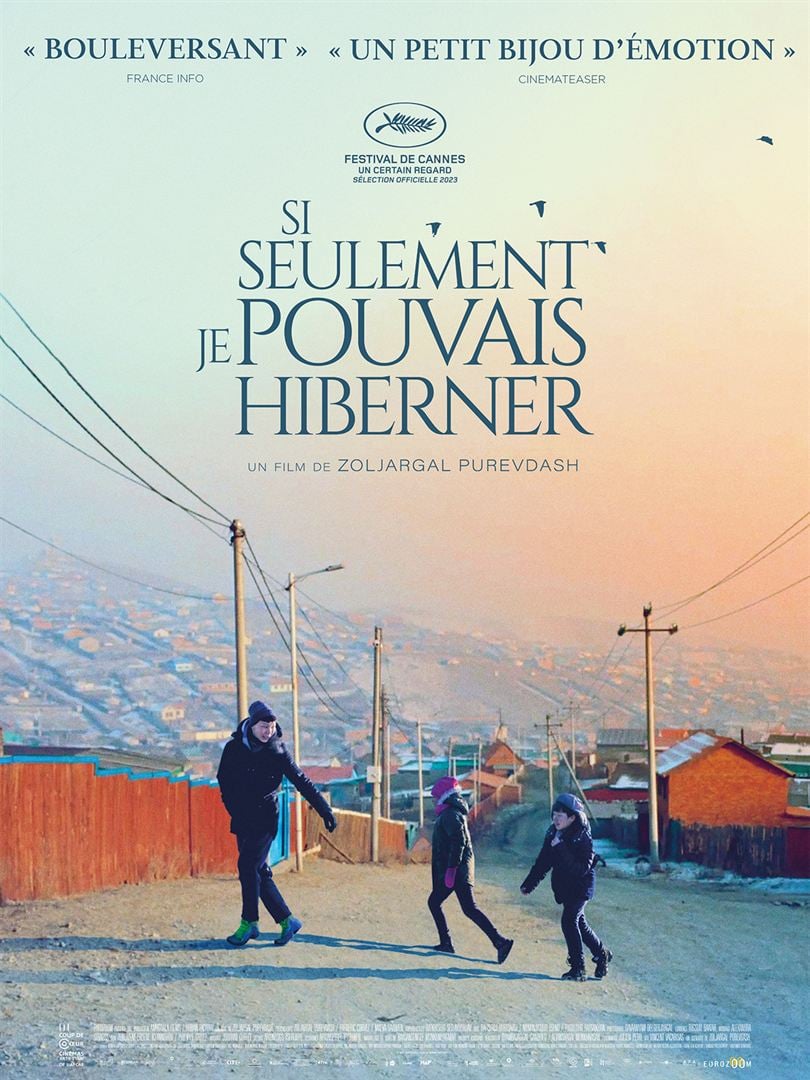

Mathieu (Yvan Attal) et Vincent (Guillaume Canet) sont architectes à Nice. Diplômés de la même école, ils ont scellé leur amitié lorsque Vincent a risqué sa vie pour Mathieu et pour son épouse Juliette (Marie-Josée Croze) qu’un drogué en crise de manque avait pris en otages. Mais les infidélités de Vincent, qui mettent à l’épreuve le couple explosif qu’il forme avec Delphine (Maïwenn), portent un coup à leur amitié. Ulzii est un brillant élève que son professeur de physique encourage à se présenter aux Olympiades scientifiques. S’il l’emporte, il pourra décrocher une bourse pour une meilleure école et, qui sait, pour une université à l’étranger. Mais Ulzii est d’un milieu modeste. Sa famille a quitté la campagne pour s’installer en périphérie de la ville, dans une yourte que, depuis la mort de son père, sa mère, qui a sombré dans l’alcoolisme, peine à chauffer. Face à cette mère démissionnaire, c’est à Ulzii qu’incombe la responsabilité de trouver l’argent pour nourrir ses trois cadets.

Ulzii est un brillant élève que son professeur de physique encourage à se présenter aux Olympiades scientifiques. S’il l’emporte, il pourra décrocher une bourse pour une meilleure école et, qui sait, pour une université à l’étranger. Mais Ulzii est d’un milieu modeste. Sa famille a quitté la campagne pour s’installer en périphérie de la ville, dans une yourte que, depuis la mort de son père, sa mère, qui a sombré dans l’alcoolisme, peine à chauffer. Face à cette mère démissionnaire, c’est à Ulzii qu’incombe la responsabilité de trouver l’argent pour nourrir ses trois cadets. Gracie Atherton (Julianne Moore) et Joe Yoo avaient défrayé la chronique deux décennies plus tôt lorsque leur liaison avait été rendue publique : mariée et déjà mère de trois enfants, Gracie avait à l’époque des faits trente-six ans et Joe, stagiaire dans l’animalerie gérée par Gracie, treize à peine. Vingt-quatre ans plus tard, alors que le tohu-bohu autour de cette affaire est retombé et que Gracie, une fois purgée sa peine de prison, est revenue vivre à Savannah avec Joe et a fondé avec lui une famille, Hollywood s’apprête à tirer de leur histoire hors normes un film. L’actrice Elizabeth Berry (Natalie Portman) se voit confier le rôle de Gracie. Pour préparer le tournage, la production l’a envoyée à Savannah et a obtenu de Gracie qu’elle ouvre à Elizabeth les portes de sa maison.

Gracie Atherton (Julianne Moore) et Joe Yoo avaient défrayé la chronique deux décennies plus tôt lorsque leur liaison avait été rendue publique : mariée et déjà mère de trois enfants, Gracie avait à l’époque des faits trente-six ans et Joe, stagiaire dans l’animalerie gérée par Gracie, treize à peine. Vingt-quatre ans plus tard, alors que le tohu-bohu autour de cette affaire est retombé et que Gracie, une fois purgée sa peine de prison, est revenue vivre à Savannah avec Joe et a fondé avec lui une famille, Hollywood s’apprête à tirer de leur histoire hors normes un film. L’actrice Elizabeth Berry (Natalie Portman) se voit confier le rôle de Gracie. Pour préparer le tournage, la production l’a envoyée à Savannah et a obtenu de Gracie qu’elle ouvre à Elizabeth les portes de sa maison.