Littlehampton, une paisible cité balnéaire du Sussex, est brusquement agitée par une sombre affaire. Edith Swan (Olivia Colman), une vieille fille confite en religion qui vit auprès de ses parents, y reçoit des lettres anonymes particulièrement salées. Les soupçons se portent vite sur sa voisine, Rose Gooding (Jessie Buckley), une jeune veuve irlandaise qui mène une vie de débauche. Mais cette culpabilité trop évidente ne convainc pas Glady Moss (Anjana Vasan), jeune officière de police, qui, contre l’avis de sa hiérarchie, va mener sa propre enquête pour innocenter Rose et retrouver l’auteur de ces lettres anonymes.

Littlehampton, une paisible cité balnéaire du Sussex, est brusquement agitée par une sombre affaire. Edith Swan (Olivia Colman), une vieille fille confite en religion qui vit auprès de ses parents, y reçoit des lettres anonymes particulièrement salées. Les soupçons se portent vite sur sa voisine, Rose Gooding (Jessie Buckley), une jeune veuve irlandaise qui mène une vie de débauche. Mais cette culpabilité trop évidente ne convainc pas Glady Moss (Anjana Vasan), jeune officière de police, qui, contre l’avis de sa hiérarchie, va mener sa propre enquête pour innocenter Rose et retrouver l’auteur de ces lettres anonymes.

Wicked Little Letters, joliment traduit Scandaleusement vôtre, est une comédie sans prétention qui a trouvé son motif dans un fait divers qui remonte aux années 20. Tous les fans de Downton Abbey – et j’en suis plus souvent qu’à mon tour – retrouveront avec gourmandise cette période si policée et si élégante. Ils se délecteront du jeu des deux héroïnes, Olivia Colman (La Favorite, The Crown, The Father, Empire of Light….), en grenouille de bénitier étouffée par un père autoritaire (Timothy Spall, l’ignoble Peter Pettigrow de la saga Harry Potter) et Jessie Buckley (Jersey Affair, Wild Rose, Chernobyl…), épatante de naturel en femme libérée et en mère aimante.

L’intrigue rebondissante et son traitement survolté font penser aux bandes dessinées bon enfant de Tintin. On ne s’ennuie pas une seconde et on sort de la salle le sourire aux lèvres et la larme à l’oeil. Pour autant, aussi agréable soit-il, Scandaleusement vôtre est un produit périssable et oubliable qui ne laisse guère de traces.

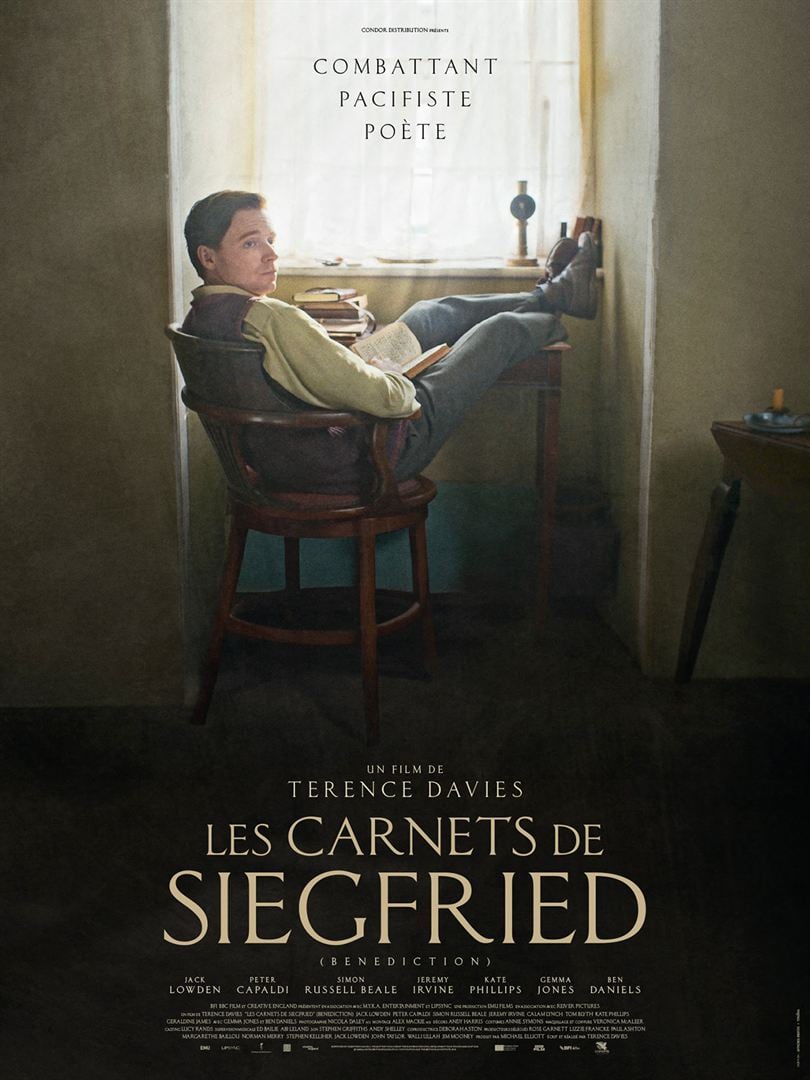

Rejeton de la haute bourgeoisie anglaise, Siegfried Sassoon s’engage patriotiquement en 1915 mais découvre vite les horreurs de la guerre. Il manque de peu être passé par les armes pour ses prises de position pacifistes et est envoyé par le conseil de guerre en hôpital psychiatrique en Ecosse. Ses premiers poèmes portent la trace de ses années éprouvantes. Durant les années folles, il mène une vie de dandy et fréquente le grand monde. Il ne fait pas mystère de son homosexualité et accumule les liaisons tapageuses. Il se marie néanmoins en 1933 et a même un fils. Après s’être converti au catholicisme, il meurt octogénaire dans les années 60 et laisse une oeuvre abondante.

Rejeton de la haute bourgeoisie anglaise, Siegfried Sassoon s’engage patriotiquement en 1915 mais découvre vite les horreurs de la guerre. Il manque de peu être passé par les armes pour ses prises de position pacifistes et est envoyé par le conseil de guerre en hôpital psychiatrique en Ecosse. Ses premiers poèmes portent la trace de ses années éprouvantes. Durant les années folles, il mène une vie de dandy et fréquente le grand monde. Il ne fait pas mystère de son homosexualité et accumule les liaisons tapageuses. Il se marie néanmoins en 1933 et a même un fils. Après s’être converti au catholicisme, il meurt octogénaire dans les années 60 et laisse une oeuvre abondante. Nawal est la mère comblée d’une petite fille, Nura, et essaie d’avoir un second enfant avec son mari quand celui-ci décède brusquement dans son sommeil. À la perte brutale de son époux s’ajoute bientôt la révélation des conditions de sa succession. En l’absence d’héritier mâle, elle échappera à Nawal au bénéfice du frère de son époux, qui héritera de la moitié de ses biens et de la garde de Nura.

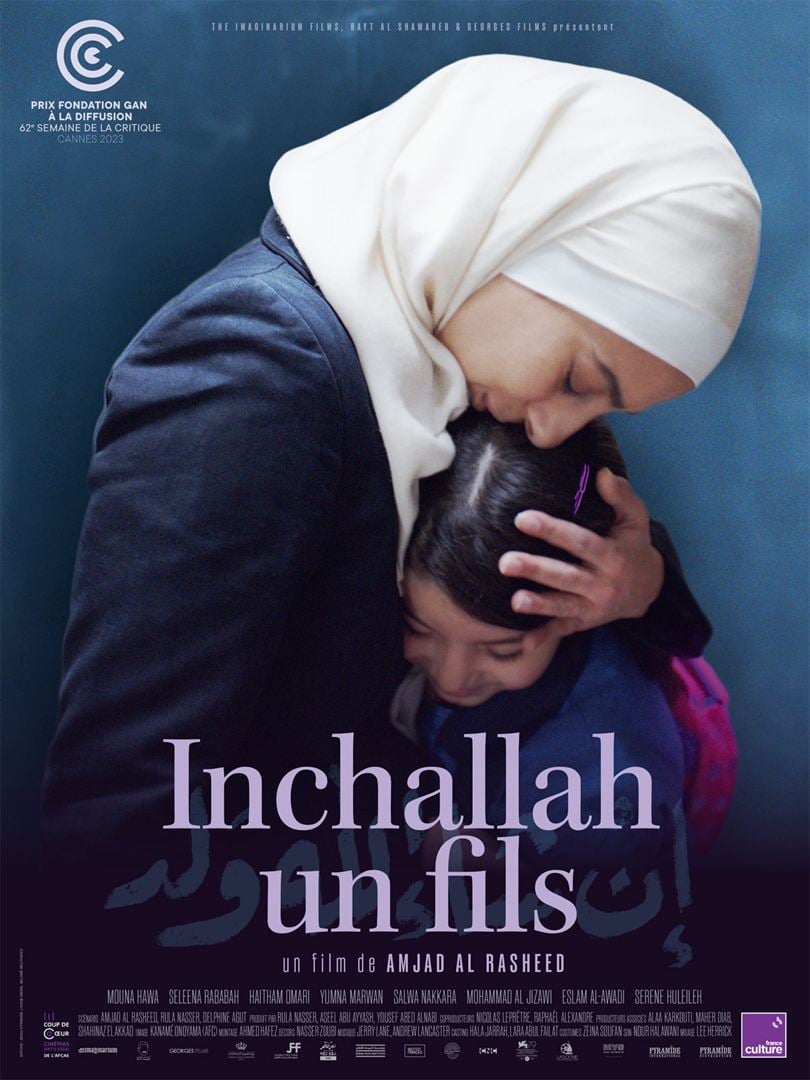

Nawal est la mère comblée d’une petite fille, Nura, et essaie d’avoir un second enfant avec son mari quand celui-ci décède brusquement dans son sommeil. À la perte brutale de son époux s’ajoute bientôt la révélation des conditions de sa succession. En l’absence d’héritier mâle, elle échappera à Nawal au bénéfice du frère de son époux, qui héritera de la moitié de ses biens et de la garde de Nura. Carla Nowak (Leonie Benesch, des faux airs d’Isabelle Huppert) vient de prendre un poste d’enseignante dans un collège. Une série de vols y ont été commis. L’enquête pour trouver le coupable et les moyens déployés pour l’identifier vont semer la discorde parmi les professeurs, les élèves et leurs parents.

Carla Nowak (Leonie Benesch, des faux airs d’Isabelle Huppert) vient de prendre un poste d’enseignante dans un collège. Une série de vols y ont été commis. L’enquête pour trouver le coupable et les moyens déployés pour l’identifier vont semer la discorde parmi les professeurs, les élèves et leurs parents.