Née en 1999, Gena Marvin a grandi au bord de la mer d’Okhotsk, à Magadan, à plusieurs milliers de kilomètres de la Russie européenne. Elle a été élevée par ses grands-parents, de modestes pêcheurs. Dans la Russie homophobe et conservatrice de Poutine, elle a essayé d’exprimer son mal-être, sa non-binarité dans des performances artistiques audacieuses, se mettant en scène dans des costumes d’une folle excentricité : le crâne et les sourcils entièrement rasés, le visage entièrement grimé, juchée sur des talons plateformes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur, moulée dans des combinaisons en latex. Rejetée par ses grands-parents, exclue de son école d’art à Moscou, Gena manifeste contre l’entrée en guerre de la Russie en 2022 et décide de quitter son pays.

Née en 1999, Gena Marvin a grandi au bord de la mer d’Okhotsk, à Magadan, à plusieurs milliers de kilomètres de la Russie européenne. Elle a été élevée par ses grands-parents, de modestes pêcheurs. Dans la Russie homophobe et conservatrice de Poutine, elle a essayé d’exprimer son mal-être, sa non-binarité dans des performances artistiques audacieuses, se mettant en scène dans des costumes d’une folle excentricité : le crâne et les sourcils entièrement rasés, le visage entièrement grimé, juchée sur des talons plateformes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur, moulée dans des combinaisons en latex. Rejetée par ses grands-parents, exclue de son école d’art à Moscou, Gena manifeste contre l’entrée en guerre de la Russie en 2022 et décide de quitter son pays.

Agniia Galdanova a suivi Gena Marvin pendant près de trois ans, de Magadan à Moscou et jusqu’à Paris où l’artiste a finalement obtenu un visa fin 2022 – un beau témoignage de l’ouverture de la France, plus souvent conspuée pour la frilosité de sa politique migratoire que félicitée pour son hospitalité.

Queendom donne à voir les incroyables performances de Gena Marvin qui manifeste un talent fou, dans les costumes qu’elle confectionne elle-même, inspirées par l’inquiétante figure de Slender Man – l’un des creepypasta les plus célèbres… et dont, bien sûr, je n’avais jamais entendu parler avant d’écrire cette critique !

Elle donne surtout à voir Geena Marvin elle-même, cet artiste non-binaire élevé comme un garçon par des grands-parents habités par une homophobie ordinaire dans les provinces reculées de la Russie post-soviétique. Immense, imberbe, d’une pâleur hyperboréenne, ce gigantesque éphèbe aux grands yeux bleus est d’une beauté étourdissante. Une mélancolie persistante, un pessimisme noir semblent l’habiter. On sent Geena bien fragile alors pourtant qu’elle démontre un courage étonnant, à défier les bonnes mœurs et la police en s’exhibant dans ces parures improbables au vu et au su de tous. On serait bien curieux de savoir ce qu’il adviendra d’elle : restera-t-elle en France ? vivra-t-elle de son art ? rentrera-t-elle un jour en Russie ?

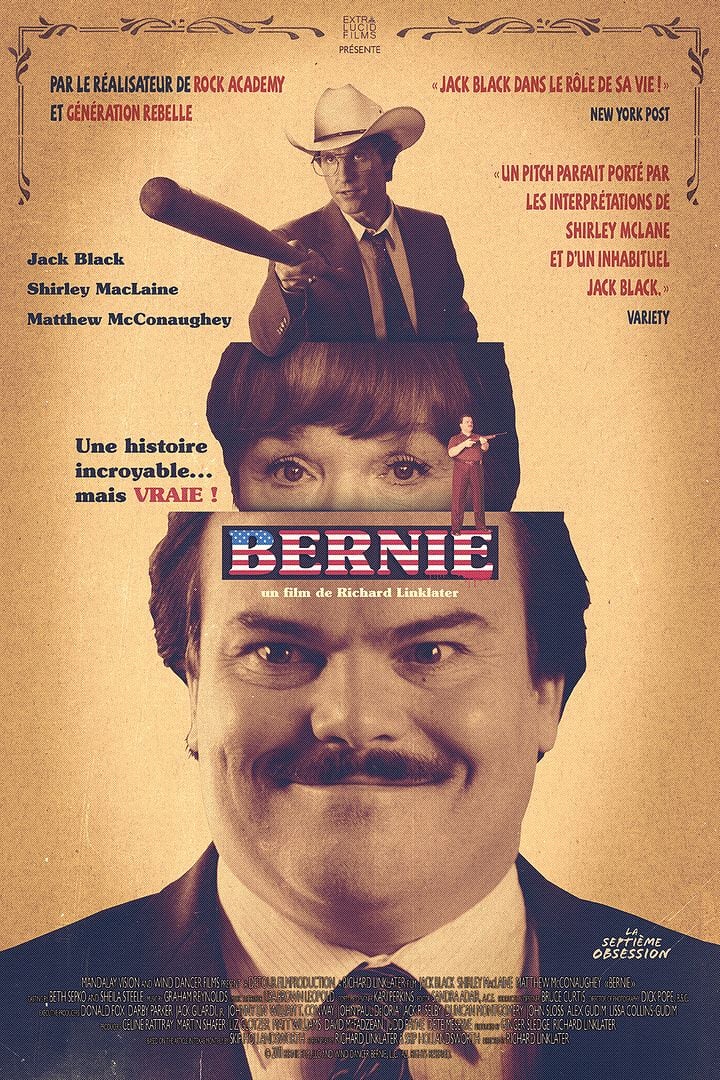

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie.

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie. Obstétricienne dans un petit hôpital au fin fond de la Géorgie, Nina voit sa responsabilité mise en cause après le décès d’un nouveau-né. Une enquête administrative est confiée à l’un de ses collègues qui se révèle avoir été son amant. Parallèlement, Nina se déplace dans les campagnes et y pratique des avortements clandestins lorsque les délais légaux de l’IVG sont dépassés.

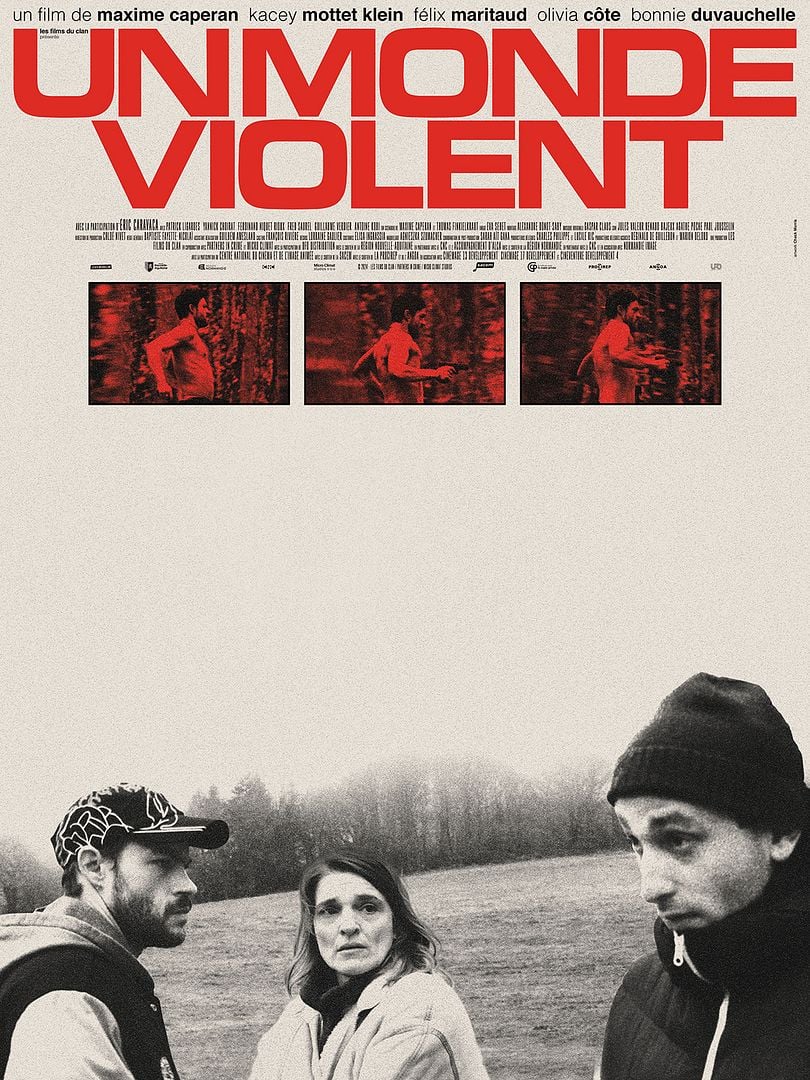

Obstétricienne dans un petit hôpital au fin fond de la Géorgie, Nina voit sa responsabilité mise en cause après le décès d’un nouveau-né. Une enquête administrative est confiée à l’un de ses collègues qui se révèle avoir été son amant. Parallèlement, Nina se déplace dans les campagnes et y pratique des avortements clandestins lorsque les délais légaux de l’IVG sont dépassés. Deux frères, Paul (Félix Maritaud) et Sam (Kacey Mottet Klein), braquent un camion de l’entreprise de logistique qui les emploie avec la complicité de l’assistante du directeur (Olivia Côte). Mais le conducteur est tué pendant le braquage. L’enquête menée par la gendarmerie a tôt fait de remonter leur piste. Le trio, lui, a tôt fait de se diviser.

Deux frères, Paul (Félix Maritaud) et Sam (Kacey Mottet Klein), braquent un camion de l’entreprise de logistique qui les emploie avec la complicité de l’assistante du directeur (Olivia Côte). Mais le conducteur est tué pendant le braquage. L’enquête menée par la gendarmerie a tôt fait de remonter leur piste. Le trio, lui, a tôt fait de se diviser. Julie est une jeune joueuse de tennis pleine de talent. Son entraîneur, Jérémy, est mis à pied par la direction du club flamand qui l’emploie. Les raisons de cette éviction ne sont pas dévoilées ; mais le témoignage de Julie, qui était l’élève la plus prometteuse de Jérémy, va s’avérer déterminant.

Julie est une jeune joueuse de tennis pleine de talent. Son entraîneur, Jérémy, est mis à pied par la direction du club flamand qui l’emploie. Les raisons de cette éviction ne sont pas dévoilées ; mais le témoignage de Julie, qui était l’élève la plus prometteuse de Jérémy, va s’avérer déterminant.

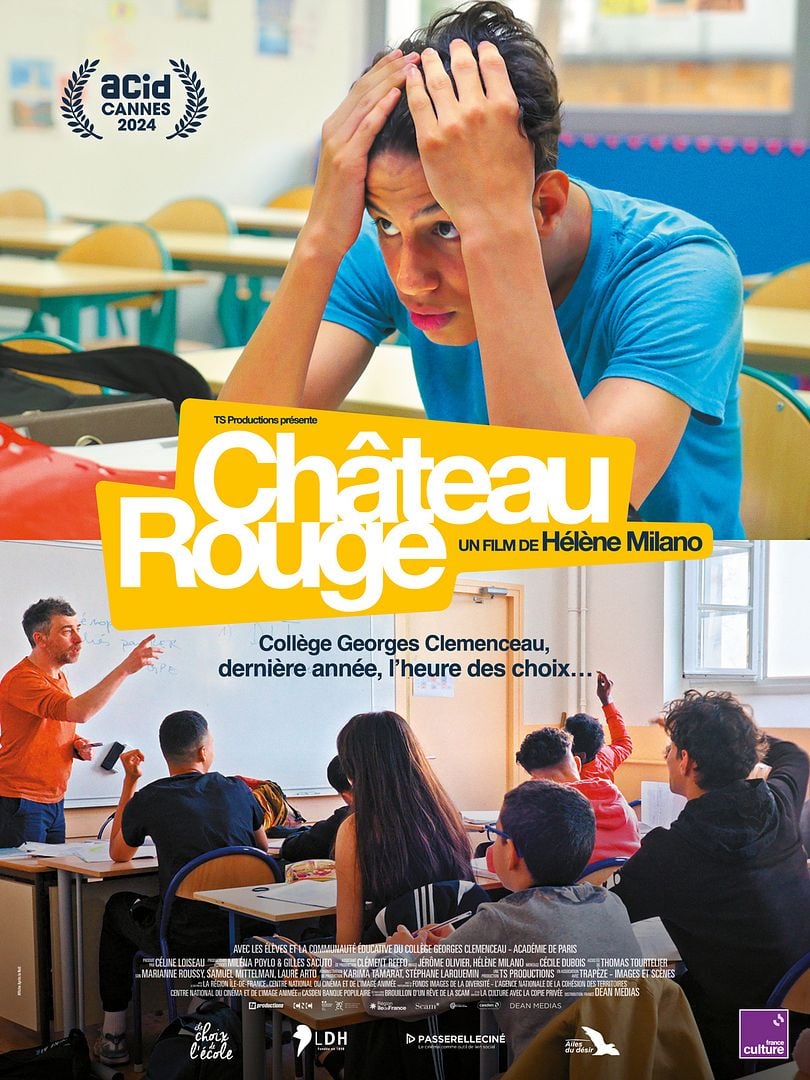

À une semaine d’écart, les 22 et 29 janvier derniers, sont sortis deux documentaires similaires. Ils avaient l’école pour objet et suivaient pendant une année les élèves d’une classe de troisième d’un collège du XVIIIème arrondissement pour Château Rouge de Hélène Milano et d’une école primaire d’Ivry sur Seine pour Apprendre de Claire Simon. La seconde réalisatrice est bien connue, qui a derrière elle, à soixante dix ans passés, une longue filmographie (on lui doit aussi bien des films de fiction que des documentaires). La première fut longtemps actrice avant de passer derrière la caméra.

À une semaine d’écart, les 22 et 29 janvier derniers, sont sortis deux documentaires similaires. Ils avaient l’école pour objet et suivaient pendant une année les élèves d’une classe de troisième d’un collège du XVIIIème arrondissement pour Château Rouge de Hélène Milano et d’une école primaire d’Ivry sur Seine pour Apprendre de Claire Simon. La seconde réalisatrice est bien connue, qui a derrière elle, à soixante dix ans passés, une longue filmographie (on lui doit aussi bien des films de fiction que des documentaires). La première fut longtemps actrice avant de passer derrière la caméra. Le mari de Yoriko

Le mari de Yoriko  Maria (Ariane Ascaride) a un cœur gros comme ça. Aide à domicile, elle se dévoue corps et âme pour les personnes âgées qui l’emploient. Elle est en adoration devant son petit-fils, un jeune prodige du piano. Pour qu’il ait son propre instrument et reçoive des cours particuliers, elle a pris l’habitude d’abuser de la faiblesse de ses employeurs, qui lui vouent une confiance aveugle.

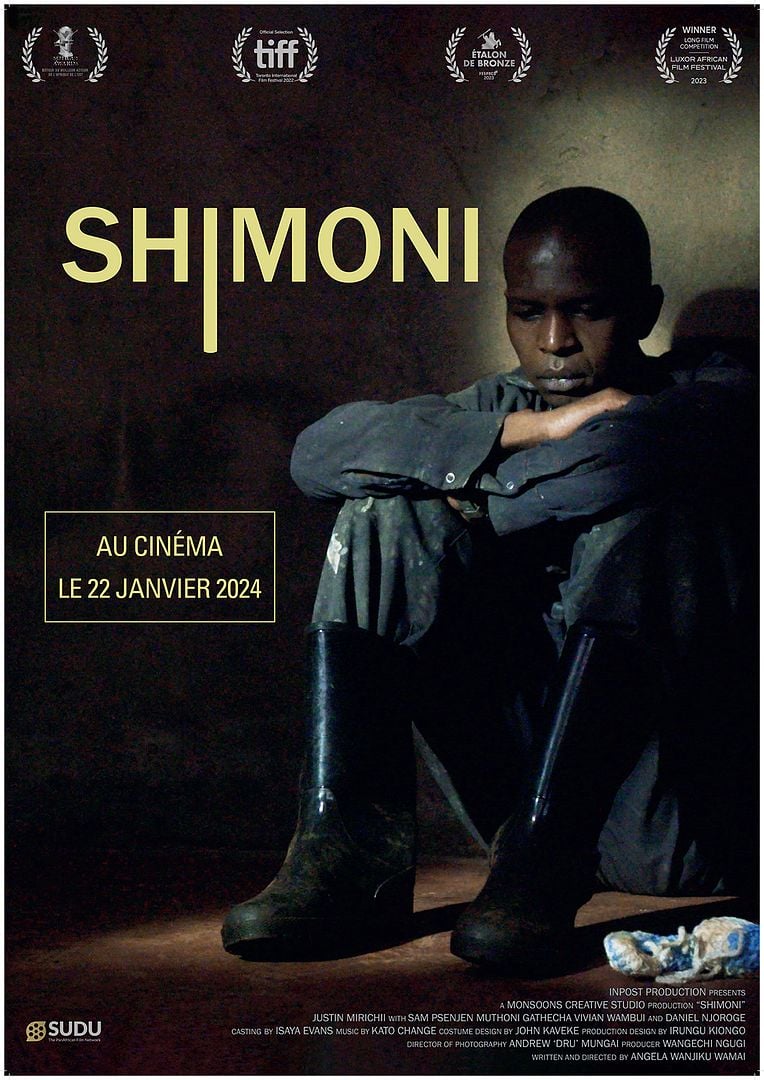

Maria (Ariane Ascaride) a un cœur gros comme ça. Aide à domicile, elle se dévoue corps et âme pour les personnes âgées qui l’emploient. Elle est en adoration devant son petit-fils, un jeune prodige du piano. Pour qu’il ait son propre instrument et reçoive des cours particuliers, elle a pris l’habitude d’abuser de la faiblesse de ses employeurs, qui lui vouent une confiance aveugle. La trentaine bien entamée, Geoffrey a fini de purger la longue peine à laquelle il avait été condamné pour un crime commis dans la capitale. À sa sortie de prison, son oncle le ramène à Shimoni, le village du sud du pays où il a grandi. Le curé a accepté de le prendre à son service en cachant au reste de la population son passé. Ancien professeur d’anglais, Geoffrey se voit ravalé au statut de garçon de ferme.

La trentaine bien entamée, Geoffrey a fini de purger la longue peine à laquelle il avait été condamné pour un crime commis dans la capitale. À sa sortie de prison, son oncle le ramène à Shimoni, le village du sud du pays où il a grandi. Le curé a accepté de le prendre à son service en cachant au reste de la population son passé. Ancien professeur d’anglais, Geoffrey se voit ravalé au statut de garçon de ferme. Au début des années cinquante, François grandit dans un pavillon de banlieue banal, près de Paris, au bord de la Marne. Il n’a quasiment plus de lien avec son père biologique et a reporté tout son amour filial sur son beau-père, un homme taiseux au passe-temps original : il s’est mis en tête de reconstruire dans son jardin le voilier du célèbre navigateur américain Joshua Slocum qui entreprit à la fin du dix-neuvième siècle le premier tour du monde en solitaire à la voile.

Au début des années cinquante, François grandit dans un pavillon de banlieue banal, près de Paris, au bord de la Marne. Il n’a quasiment plus de lien avec son père biologique et a reporté tout son amour filial sur son beau-père, un homme taiseux au passe-temps original : il s’est mis en tête de reconstruire dans son jardin le voilier du célèbre navigateur américain Joshua Slocum qui entreprit à la fin du dix-neuvième siècle le premier tour du monde en solitaire à la voile.