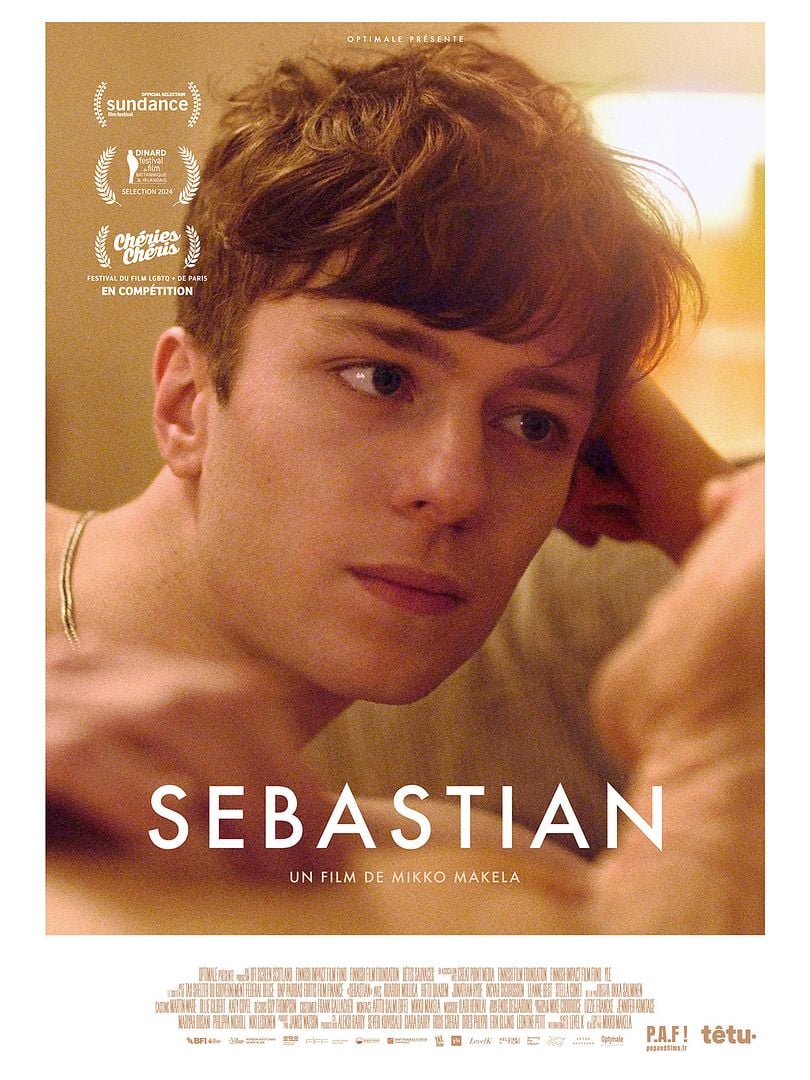

Max est un jeune auteur ambitieux. Il a déjà publié une nouvelle dans une revue prestigieuse où il est employé comme pigiste. Il travaille à son premier roman avec le soutien de son agent. Le héros du roman est un jeune prostitué. Max prétend travailler sur la base de témoignages recueillis auprès d’escorts gays. Mais, pour nourrir son roman, il s’adonne à la prostitution sous le nom de Sebastian.

Interdit aux moins de douze ans en raison de ses scènes de sexe très crues, Sebastian, déjà diffusé à Paris en novembre dernier dans le cadre du festival Chéries, Chéris, nous promet une plongée voyeuriste dans le monde de la prostitution londonienne chic et gay. Mais il ne s’y résume pas. Sebastian nous fait miroiter une stimulante réflexion sur le travail de l’écrivain, sur sa mise en danger pour se documenter sur son sujet, sur le risque qu’il court de se perdre entre deux identités, la sienne et celle du personnage qu’il prétend être.

On pense au journaliste italien Fabrizio Gatti qui s’est glissé dans la peau d’un migrant subsahélien pour documenter le long voyage des immigrés africains vers l’Europe. On pense aussi à la romancière française Emma Becker qui a travaillé pendant deux ans dans un bordel berlinois pour écrire Maison close et dont les romans ultérieurs, écrits à la première personne, entretiennent la confusion entre le roman et l’autobiographie.

La comparaison s’arrête là. Sebastian ne convainc pas. Pourtant le jeune acteur italo-écossais Ruaridh Mollica paie de sa personne et on retrouve avec plaisir le grand acteur de théâtre Jonathan Hyde. Mais le scénario de Sebastian manque trop de surprise, les dilemmes auxquels son jeune héros est confronté sont trop convenus, pour laisser une trace marquante.