À la fin du dix-neuvième siècle, Eugénie Cléry (Lou de Laâge) est une jeune fille de la haute bourgeoisie parisienne dont les parents collets montés n’apprécient guère les foucades féministes. Quand Eugénie prétend communiquer avec les esprits, ils la placent à l’asile de la Salpêtrière dans le service du docteur Charcot qui met en oeuvre des méthodes révolutionnaires pour soigner l’aliénation mentale. Terrifiée par son nouvel environnement, Eugénie apprend à connaître les autres convalescentes. Elle supplie qu’on la libère et révèle ses dons à Geneviève, l’infirmière en chef (Mélanie Laurent).

À la fin du dix-neuvième siècle, Eugénie Cléry (Lou de Laâge) est une jeune fille de la haute bourgeoisie parisienne dont les parents collets montés n’apprécient guère les foucades féministes. Quand Eugénie prétend communiquer avec les esprits, ils la placent à l’asile de la Salpêtrière dans le service du docteur Charcot qui met en oeuvre des méthodes révolutionnaires pour soigner l’aliénation mentale. Terrifiée par son nouvel environnement, Eugénie apprend à connaître les autres convalescentes. Elle supplie qu’on la libère et révèle ses dons à Geneviève, l’infirmière en chef (Mélanie Laurent).

Il ne faisait guère de doute que le roman de Victoria Mas (la fille de), gros succès de la rentrée littéraire 2019, serait promptement porté à l’écran. Il possédait en effet toutes les qualités d’une oeuvre cinématographique : un sujet en or (le sort des aliénées à la fin du dix-neuvième siècle), des personnages bien trempées (la pure Eugénie, la menaçante Geneviève…), une histoire riche en rebondissements qui s’achève dans une folle bacchanale, digne des tableaux enfiévrés de James Ensor.

Quelques mois à peine après la sortie du livre, le projet de Mélanie Laurent était déjà sur les rails avec une brillante distribution. Mélanie Laurent elle-même interprèterait le rôle de Geneviève ; la jeune Lou de Laâge, éternel espoir du cinéma français, jouerait celui d’Eugénie. Les deux héroïnes seraient entourées de seconds rôles prestigieux : André Marcon (qu’on vient de voir dans Illusions perdues et dans Boîte noire), Emmanuelle Bercot, le jeune Benjamin Voisin (Lucien de Rubempré dans l’adaptation de Balzac), Valérie Stroh (qui m’enflammait quand elle était jeune et jouait dans les films de René Féret)…

Gaumont aurait dû le produire, mais y renonça. Amazon, qui poursuit sa stratégie d’expansion mondiale, le reprit en chemin et en fit le porte-étendard de sa chaine de VOD pour un lancement à grands frais en septembre dernier, loin hélas des salles de cinéma où cette oeuvre-là aurait eu pourtant sa place.

C’est pitié en effet de regarder sur son ordinateur ou, pire, sur sa tablette, ce film en costumes qui utilise l’hôpital de la Marine de Rochefort pour reconstituer la Salpêtrière. Tout y est léché dans la reconstitution de la France de la Troisième République, depuis la foule qui se presse au Panthéon pour l’enterrement de Victor Hugo jusqu’à ces culs de basse-fosse où l’on cantonnait les malheureuses aliénées et où on les soumettait aux pires expérimentations.

Charcot y voit son étoile écornée, au mépris d’ailleurs de la réalité historique. De ce point de vue, le film Augustine d’Alice Winocour (2012) où Vincent Lindon interprétait le rôle du grand neurologue était plus convaincant.

Comme dans les grands romans du dix-neuvième siècle – on pense beaucoup à Zola en lisant Le Bal des folles ou en en regardant l’adaptation, ce qui est plus un éloge qu’un reproche – l’oeuvre est manichéenne, les rebondissements parfois téléphonés (on imagine mal comment M. Cléry décide d’abandonner sans espoir de retour sa fille à l’asile et on ne dira rien du dénouement pas vraiment crédible). Tout est un peu trop prévisible dans une histoire cousue de fil blanc.

Autre reproche : le sort misérable des aliénées aurait gagné à être incarné, non pas par une jeune bourgeoise dotée de dons extra-lucides, sorte de Superwoman dans les chaînes, mais au contraire par une femme ordinaire comme l’était l’héroïne du film d’Alice Winocour.

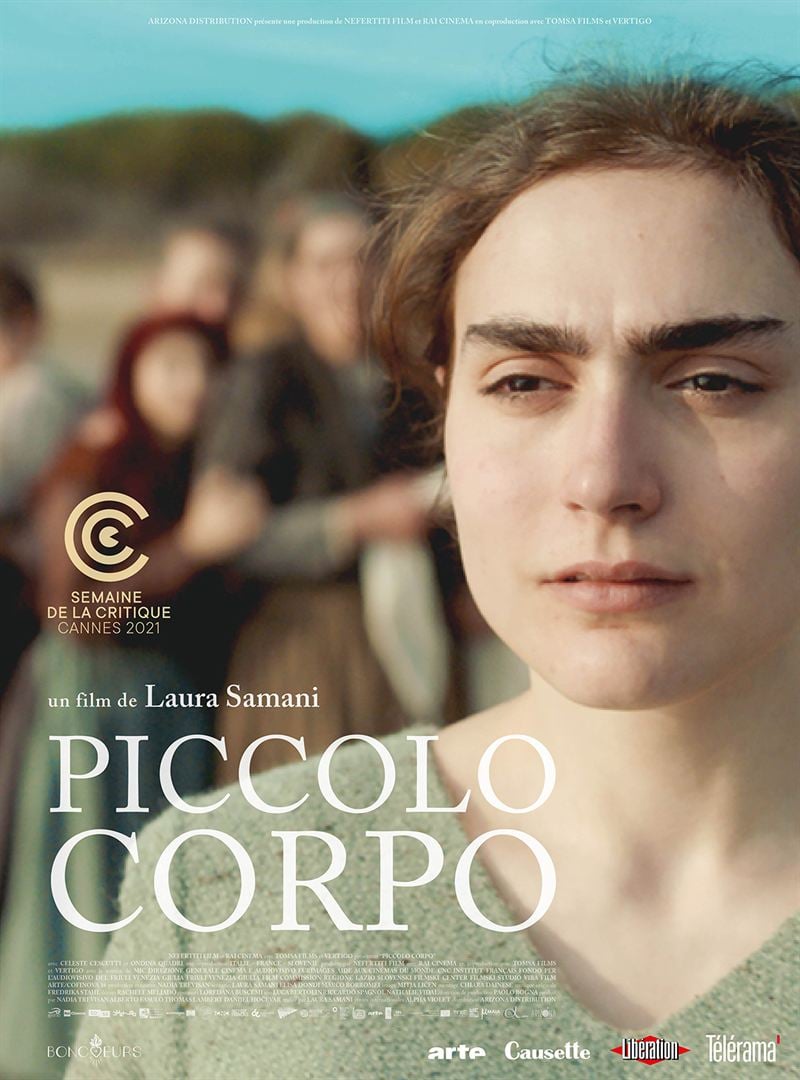

Au début du vingtième siècle, dans un petit village de pêcheurs sur une plage du Frioul, Agata accouche d’une fille mort-née, enterrée avant d’être baptisée. La jeune mère ne se résout pas à laisser son enfant errer anonyme dans les limbes. Elle a vent d’une légende : il existerait un sanctuaire dans la montagne où les enfants mort-nés sont ressuscités le temps qu’on les prénomme. Elle décide, contre toute raison, de s’y rendre. En chemin, sa route croise celle de Lynx, un autre vagabond.

Au début du vingtième siècle, dans un petit village de pêcheurs sur une plage du Frioul, Agata accouche d’une fille mort-née, enterrée avant d’être baptisée. La jeune mère ne se résout pas à laisser son enfant errer anonyme dans les limbes. Elle a vent d’une légende : il existerait un sanctuaire dans la montagne où les enfants mort-nés sont ressuscités le temps qu’on les prénomme. Elle décide, contre toute raison, de s’y rendre. En chemin, sa route croise celle de Lynx, un autre vagabond. En vertu de l’article 175 du Code pénal allemand, qui depuis 1871 pénalise l’homosexualité, Hans Hoffmann (Franz Rogowski) a été arrêté et déporté sous le nazisme. Mais, à la chute d’Hitler il doit encore exécuter le reliquat de sa peine avant d’être libéré. En 1957 et en 1968, il sera à nouveau arrêté et emprisonné dans le même établissement où il retrouve Viktor (Georg Friedrich), un héroïnomane qui deviendra, malgré son homophobie, son ami le plus cher.

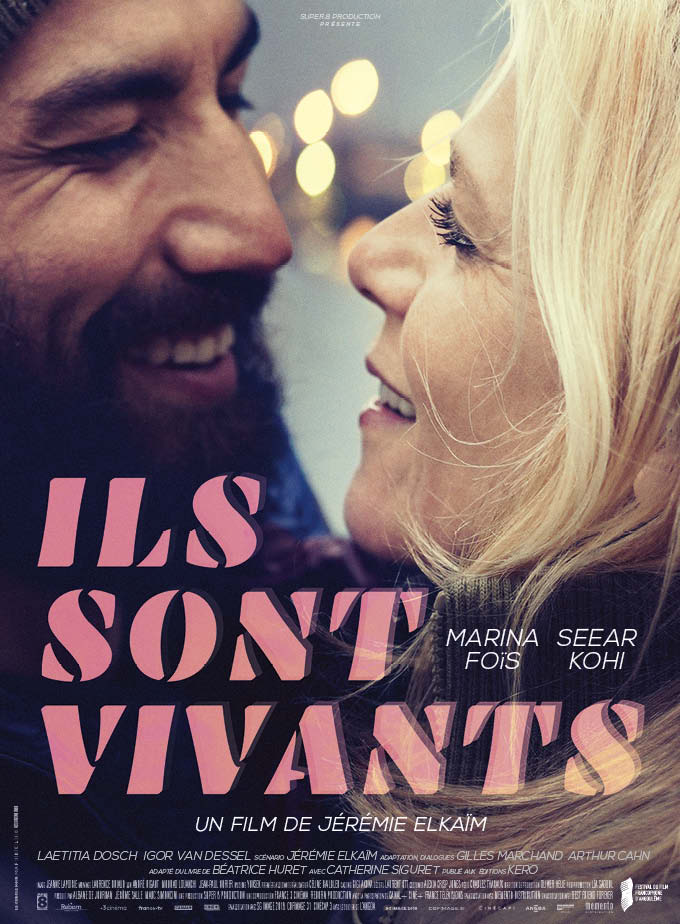

En vertu de l’article 175 du Code pénal allemand, qui depuis 1871 pénalise l’homosexualité, Hans Hoffmann (Franz Rogowski) a été arrêté et déporté sous le nazisme. Mais, à la chute d’Hitler il doit encore exécuter le reliquat de sa peine avant d’être libéré. En 1957 et en 1968, il sera à nouveau arrêté et emprisonné dans le même établissement où il retrouve Viktor (Georg Friedrich), un héroïnomane qui deviendra, malgré son homophobie, son ami le plus cher. Béatrice a quarante-quatre ans. Aide soignante dans un hôpital gériatrique, elle vient de perdre son mari, employé de police violent, alcoolique et volontiers raciste. À Calais, ni lui, ni elle ni les autres policiers qui l’assurent de son amitié ne portent dans leurs cœurs les réfugiés qui s’entassent dans la « jungle » dans l’attente d’un hypothétique passage en Angleterre.

Béatrice a quarante-quatre ans. Aide soignante dans un hôpital gériatrique, elle vient de perdre son mari, employé de police violent, alcoolique et volontiers raciste. À Calais, ni lui, ni elle ni les autres policiers qui l’assurent de son amitié ne portent dans leurs cœurs les réfugiés qui s’entassent dans la « jungle » dans l’attente d’un hypothétique passage en Angleterre. Une journée presque banale sur les pas de cinq policiers toulousains. Zineb (Sofia Lesaffre) a caché à ses parents qu’elle avait l’intention d’intégrer les rangs de la police. Elle partage une chambre d’hôtel avec Delphine (Laëtitia Casta), la quarantaine, qui est de service de nuit et souffre d’être éloignée de son mari et de ses enfants. Tristan (Simon Abkarian) est un brigadier aguerri qui doute de plus en plus du sens de sa mission. Drago (Alban Lenoir) est un flic au sang chaud qui essaie de convaincre son frère Joël (Emile Berling) de suivre la même voix que lui.

Une journée presque banale sur les pas de cinq policiers toulousains. Zineb (Sofia Lesaffre) a caché à ses parents qu’elle avait l’intention d’intégrer les rangs de la police. Elle partage une chambre d’hôtel avec Delphine (Laëtitia Casta), la quarantaine, qui est de service de nuit et souffre d’être éloignée de son mari et de ses enfants. Tristan (Simon Abkarian) est un brigadier aguerri qui doute de plus en plus du sens de sa mission. Drago (Alban Lenoir) est un flic au sang chaud qui essaie de convaincre son frère Joël (Emile Berling) de suivre la même voix que lui. Ada, la vingtaine, étouffe à Mirouz, une petite ville d’Ossétie du Nord, entre son père et son frère cadet. Son malaise tient à un traumatisme qu’elle cache. Son frère aîné, parti travailler à Rostov-sur-le-Don, lui manque. Son retour lui permettra peut-être de s’émanciper enfin d’un environnement familial trop toxique et du traumatisme qui la paralyse.

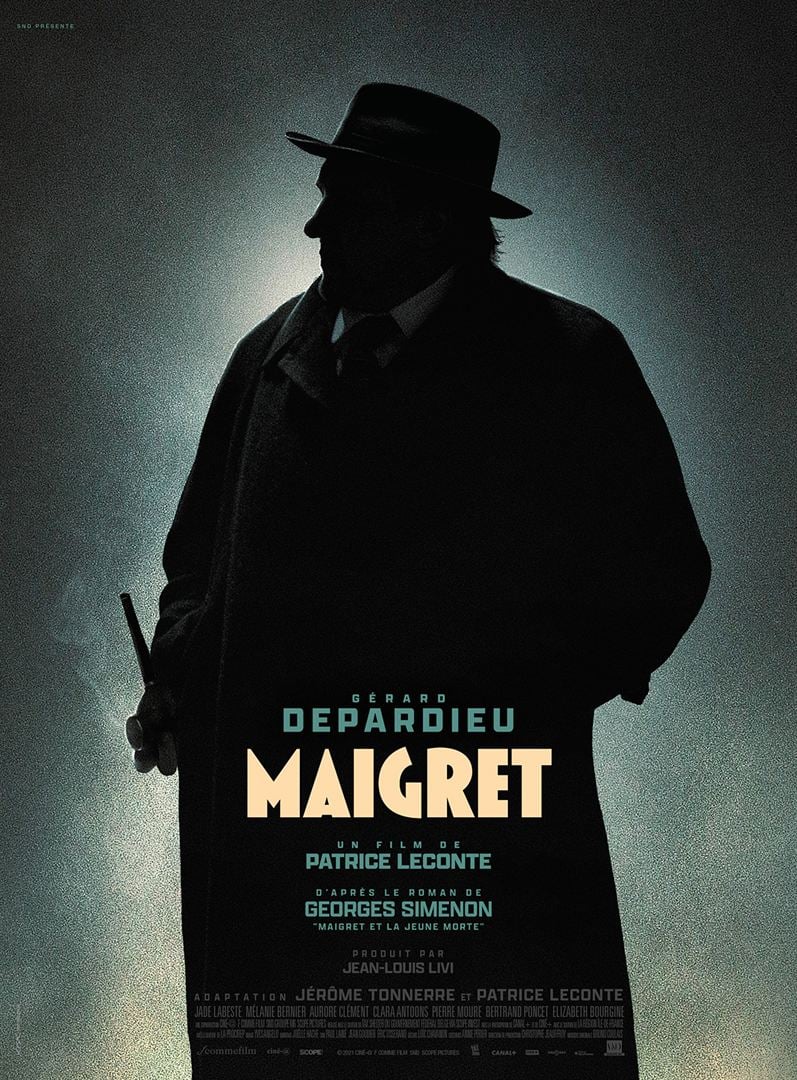

Ada, la vingtaine, étouffe à Mirouz, une petite ville d’Ossétie du Nord, entre son père et son frère cadet. Son malaise tient à un traumatisme qu’elle cache. Son frère aîné, parti travailler à Rostov-sur-le-Don, lui manque. Son retour lui permettra peut-être de s’émanciper enfin d’un environnement familial trop toxique et du traumatisme qui la paralyse. Une nouvelle énigme se pose au commissaire Maigret de la Brigade criminelle du 36, Quai des orfèvres : le cadavre d’une femme tuée de cinq coups de couteau, retrouvée sans papiers d’identité dans une luxueuse robe de soirée.

Une nouvelle énigme se pose au commissaire Maigret de la Brigade criminelle du 36, Quai des orfèvres : le cadavre d’une femme tuée de cinq coups de couteau, retrouvée sans papiers d’identité dans une luxueuse robe de soirée. En novembre 1982, la journaliste Michèle Manceaux (Emmanuelle Devos) vient à Neauphle-le-Château, chez Marguerite Duras, pour y interviewer à sa demande Yann Andréa (Swann Arlaud) qui partage depuis deux ans la vie de l’écrivaine.

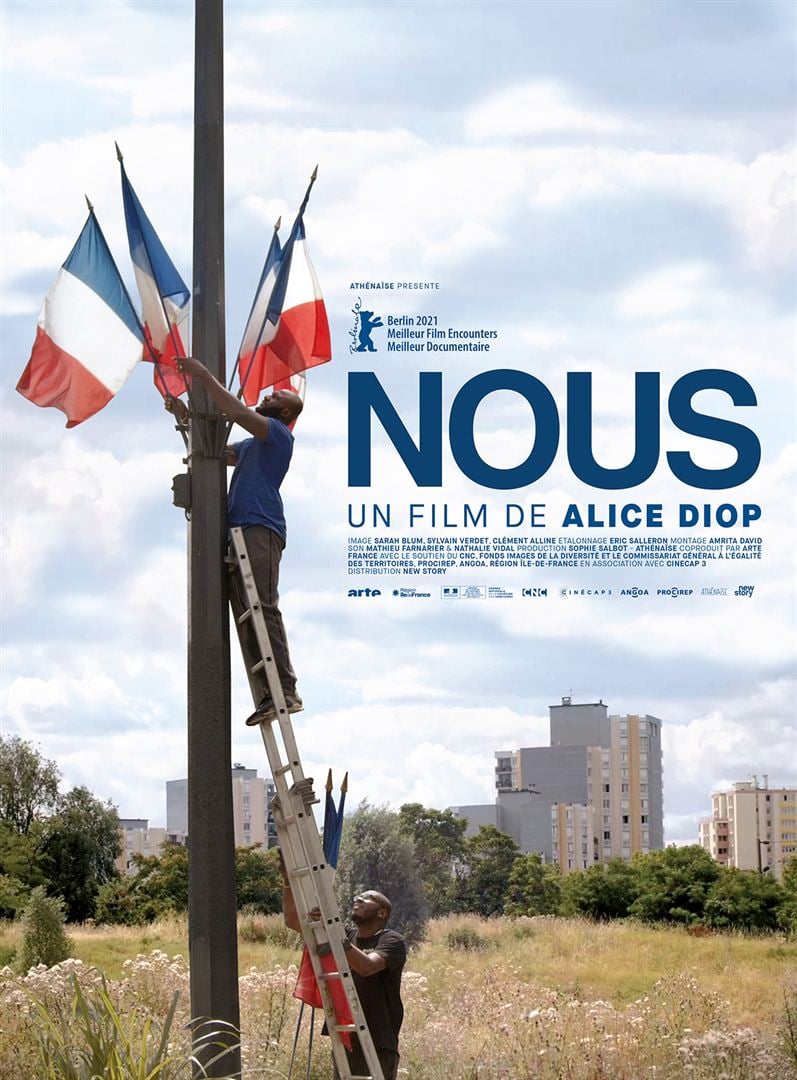

En novembre 1982, la journaliste Michèle Manceaux (Emmanuelle Devos) vient à Neauphle-le-Château, chez Marguerite Duras, pour y interviewer à sa demande Yann Andréa (Swann Arlaud) qui partage depuis deux ans la vie de l’écrivaine. La documentariste Alice Diop suit le tracé de la ligne du RER B pour croquer en quelques tableaux un portrait kaléidoscopique de la banlieue parisienne. Elle y filme notamment un garagiste malien dans une casse à La Courneuve, des catholiques rassemblés à la basilique Saint-Denis pour une messe à la mémoire de Louis XVI, le mémorial de Drancy, l’écrivain Pierre Bergounioux dans sa maison de Gif-sur-Yvette, etc. Elle suit les pas de sa sœur aînée, infirmière libérale en Seine-Saint-Denis dans la tournée de ses vieux patients (dont un carton final nous apprend qu’ils sont tous les quatre décédés depuis le tournage). Elle exhume enfin quelques bandes VHS de sa famille tournées sur les lieux de son enfance dans la Cité des 300.

La documentariste Alice Diop suit le tracé de la ligne du RER B pour croquer en quelques tableaux un portrait kaléidoscopique de la banlieue parisienne. Elle y filme notamment un garagiste malien dans une casse à La Courneuve, des catholiques rassemblés à la basilique Saint-Denis pour une messe à la mémoire de Louis XVI, le mémorial de Drancy, l’écrivain Pierre Bergounioux dans sa maison de Gif-sur-Yvette, etc. Elle suit les pas de sa sœur aînée, infirmière libérale en Seine-Saint-Denis dans la tournée de ses vieux patients (dont un carton final nous apprend qu’ils sont tous les quatre décédés depuis le tournage). Elle exhume enfin quelques bandes VHS de sa famille tournées sur les lieux de son enfance dans la Cité des 300. Anna (Mélanie Thierry) et Driss (Lyes Salem) sont les parents unis et heureux de deux petits garçons, Adrien et Jules. Ils en élèvent un troisième, Simon, qui leur a été confié par l’Aide sociale à l’enfance quand il avait dix-huit mois à peine.

Anna (Mélanie Thierry) et Driss (Lyes Salem) sont les parents unis et heureux de deux petits garçons, Adrien et Jules. Ils en élèvent un troisième, Simon, qui leur a été confié par l’Aide sociale à l’enfance quand il avait dix-huit mois à peine.