Irène (Rebecca Marder) a dix-neuf ans à Paris en 1942. Elle a une passion, le théâtre, et un rêve, réussir le concours d’entrée au Conservatoire qu’elle prépare avec ses camarades. L’amour de son père (André Marcon), de sa grand-mère (Françoise Widhoff) et de son frère aîné (Anthony Bajon) fait écran avec le monde.

Irène (Rebecca Marder) a dix-neuf ans à Paris en 1942. Elle a une passion, le théâtre, et un rêve, réussir le concours d’entrée au Conservatoire qu’elle prépare avec ses camarades. L’amour de son père (André Marcon), de sa grand-mère (Françoise Widhoff) et de son frère aîné (Anthony Bajon) fait écran avec le monde.

Quelques mois après sa fille, comme si décidément la fièvre de la realisation s’était emparée de la famille Kiberlain-Lindon, Sandrine Kiberlain passe derrière la caméra pour signer son premier film. Il s’agit d’un drame historique au sujet plombant, qui louche du côté d’Anne Frank ou d’Irène Nemirovsky (à laquelle l’héroïne emprunte son prénom), le coming-of-age d’une jeune Juive pendant l’Occupation, mais traitée sur un mode très paradoxal.

En effet, comme d’ailleurs son titre l’annonce, tout va bien pour Irène. Rien ne la soucie dans cette ville où ne circule aucun soldat ennemi. Rien ne résiste à son charme rayonnant, à sa joie de vivre, à son appétit. La jeune fille est si entièrement happée par sa passion qu’elle est sourde et aveugle au monde qui l’entoure et aux menaces qui y rodent.

Est-ce par manque de moyens ou en raison des contraintes sanitaires ? Est-ce au contraire voulu ? On ne verra aucune des scènes de rue dont nous gratifient normalement les films censés se dérouler à cette époque : ces scènes décidément de plus en plus kitsch où circulent deux ou trois traction-avant, où les panneaux routiers indiquent en lettres gothiques la direction de la Kommandantur et où quelques passants déambulent, la coiffure savamment permanentée ou le pantalon tirebouchonné à la mode zazou.

À tel point que Une jeune fille qui va bien pourrait parfois donner l’impression d’être intemporel, hors sol. Comme s’il s’agissait à modulo 2π du même film que celui tourné par Suzanne Lindon, qui décrivait, lui aussi, les émois d’une jeune fille en fleurs, passionnée de théâtre et découvrant l’amour.

Pour incarner Irène, Sandrine Kiberlain a résisté à la tentation de faire tourner sa fille et lui a préféré Rebecca Marder (qui tenait dans Seize printemps un petit rôle). Le choix est heureux. La jeune sociétaire de la Comédie-Française est rayonnante. Elle irradie le film de sa grâce.

Les deux fils de l’intrigue – le drame historique d’un antisémitisme qui déploie lentement ses règles absurdes et asphyxiantes et la coming-of-age story – tardent à se nouer. Ils le font in extremis avec une violence rare qu’on n’oubliera pas de sitôt. Cette scène ultime, dont j’ai déjà trop dit, leste le film, auquel on était sur le point de reprocher sa frivolité, d’un poids qui lui donne toute sa force.

Louis Durieux (Jérémie Rénier) est un homme politique wallon promis à un brillant avenir. Il entretient une relation passionnelle avec sa femme, Maeva Cordier (Amma Jodorowsky) une journaliste politique. Une nuit, dans un palace d’Ostende, après une soirée très arrosée et une énième dispute bruyante dont attestent les caméras de surveillance, Maeva décède. Crime ou suicide ?

Louis Durieux (Jérémie Rénier) est un homme politique wallon promis à un brillant avenir. Il entretient une relation passionnelle avec sa femme, Maeva Cordier (Amma Jodorowsky) une journaliste politique. Une nuit, dans un palace d’Ostende, après une soirée très arrosée et une énième dispute bruyante dont attestent les caméras de surveillance, Maeva décède. Crime ou suicide ? Nora a sept ans. Le jour de la rentrée des classes, elle sanglote dans les bras de son frère Abel, de deux ou trois ans son aîné. Son père (Karim Leklou) essaie en vain de la rasséréner.

Nora a sept ans. Le jour de la rentrée des classes, elle sanglote dans les bras de son frère Abel, de deux ou trois ans son aîné. Son père (Karim Leklou) essaie en vain de la rasséréner. Une bande de huit vieux copains, stars de la chanson, du cinéma, du théâtre, du monde de l’art, se retrouve chaque année pour un déjeuner à La Closerie des lilas.

Une bande de huit vieux copains, stars de la chanson, du cinéma, du théâtre, du monde de l’art, se retrouve chaque année pour un déjeuner à La Closerie des lilas. Clémence Collombet (Isabelle Huppert) est la maire de la troisième ville du 9-3 (Aubervilliers ? Aulnay ?). Son second mandat arrive à son terme et, comme elle s’y était engagée, elle s’apprête à passer la main à sa première adjointe. Mais, flanquée de son fidèle directeur de cabinet (Reda Kateb), elle tient à mener à bien avant son départ le projet auquel elle tient depuis toujours : la rénovation du quartier des Bernardins. Pour y parvenir, elle doit décrocher la subvention de soixante-trois millions d’euros que le Gouvernement lui a promise.

Clémence Collombet (Isabelle Huppert) est la maire de la troisième ville du 9-3 (Aubervilliers ? Aulnay ?). Son second mandat arrive à son terme et, comme elle s’y était engagée, elle s’apprête à passer la main à sa première adjointe. Mais, flanquée de son fidèle directeur de cabinet (Reda Kateb), elle tient à mener à bien avant son départ le projet auquel elle tient depuis toujours : la rénovation du quartier des Bernardins. Pour y parvenir, elle doit décrocher la subvention de soixante-trois millions d’euros que le Gouvernement lui a promise. Alex est une jeune adolescente d’origine libanaise. Sa mère, Maia, et sa grand-mère, Téta, se sont installées au Canada une trentaine d’années plus tôt. Un carton livré le jour de Noël lui permet de plonger dans leur passé et de comprendre les motifs de leur exil.

Alex est une jeune adolescente d’origine libanaise. Sa mère, Maia, et sa grand-mère, Téta, se sont installées au Canada une trentaine d’années plus tôt. Un carton livré le jour de Noël lui permet de plonger dans leur passé et de comprendre les motifs de leur exil. Joseph Haffmann (Daniel Auteuil) est joaillier à Montmartre en 1941. Sentant la menace grandir, il envoie sa femme et ses trois enfants en zone libre avant de les y rejoindre. Avant de partir, il passe un marché avec son commis, François Mercier (Gilles Lellouche). Il lui laisse les clés de sa boutique, l’usage de son appartement et les gains de son commerce en échange de la promesse de pouvoir y revenir avec sa famille après la guerre. Mercier accepte, malgré les hésitations de sa femme Blanche (Sara Giraudeau). Le couple prend possession des lieux sous le regard hostile des voisins. Mais coup de théâtre : Haffmann, que la surveillance policière a empêché de quitter Paris, revient à la nuit tombée et doit se cacher dans la cave.

Joseph Haffmann (Daniel Auteuil) est joaillier à Montmartre en 1941. Sentant la menace grandir, il envoie sa femme et ses trois enfants en zone libre avant de les y rejoindre. Avant de partir, il passe un marché avec son commis, François Mercier (Gilles Lellouche). Il lui laisse les clés de sa boutique, l’usage de son appartement et les gains de son commerce en échange de la promesse de pouvoir y revenir avec sa famille après la guerre. Mercier accepte, malgré les hésitations de sa femme Blanche (Sara Giraudeau). Le couple prend possession des lieux sous le regard hostile des voisins. Mais coup de théâtre : Haffmann, que la surveillance policière a empêché de quitter Paris, revient à la nuit tombée et doit se cacher dans la cave. Panique en cuisine pour Andy Jones (Stephen Graham), le chef étoilé d’un restaurant londonien à la mode. Sa seconde réclame une augmentation ; sa cheffe de salle a accepté plus de réservations que prévu ; une jeune stagiaire française peine à prendre ses marques ; une serveuse arrive en retard ; une cliente est allergique aux fruits à coques ; son ancien mentor débarque sans crier gare accompagné d’une critique culinaire impitoyable, etc. Et pendant ce temps, Andy Jones doit gérer au téléphone sa femme en plein divorce et son fils qui lui reproche son départ.

Panique en cuisine pour Andy Jones (Stephen Graham), le chef étoilé d’un restaurant londonien à la mode. Sa seconde réclame une augmentation ; sa cheffe de salle a accepté plus de réservations que prévu ; une jeune stagiaire française peine à prendre ses marques ; une serveuse arrive en retard ; une cliente est allergique aux fruits à coques ; son ancien mentor débarque sans crier gare accompagné d’une critique culinaire impitoyable, etc. Et pendant ce temps, Andy Jones doit gérer au téléphone sa femme en plein divorce et son fils qui lui reproche son départ. Sans feu ni lieu, Nélie Laborde (Lyna Khoudri) s’engage comme infirmière avec la Croix-Rouge en 1914. Sur le front, sa route croise celle de Rose Juillet (Maud Wyler), une Suissesse, en chemin vers Nancy où une place de lectrice l’attend auprès d’une riche veuve de la Haute Société protestante, liée à son défunt père. Un assaut allemand et un éclat d’obus qui blesse mortellement Rose conduit Nélie à prendre sa place et à se présenter chez Mme de Lengwil (Sabine Azéma) qui l’accueille à bras ouverts. Mais, coup du sort : Rose, qui n’est pas morte, arrive à Nancy en comptant bien reprendre sa place.

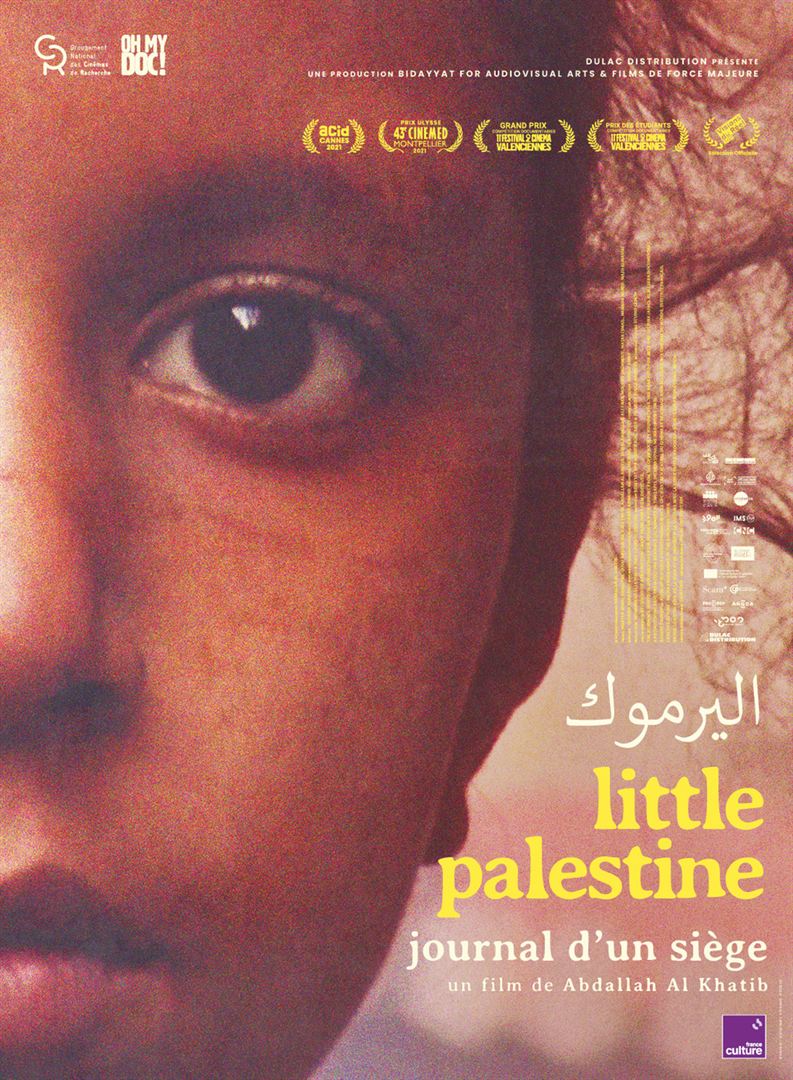

Sans feu ni lieu, Nélie Laborde (Lyna Khoudri) s’engage comme infirmière avec la Croix-Rouge en 1914. Sur le front, sa route croise celle de Rose Juillet (Maud Wyler), une Suissesse, en chemin vers Nancy où une place de lectrice l’attend auprès d’une riche veuve de la Haute Société protestante, liée à son défunt père. Un assaut allemand et un éclat d’obus qui blesse mortellement Rose conduit Nélie à prendre sa place et à se présenter chez Mme de Lengwil (Sabine Azéma) qui l’accueille à bras ouverts. Mais, coup du sort : Rose, qui n’est pas morte, arrive à Nancy en comptant bien reprendre sa place. Le camp de Yabrouk, au sud de Damas, accueillait des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens depuis 1957. Les Nations-Unies en assuraient la gestion. Au lendemain des printemps arabes, l’armée de Bachar el-Assad prit le prétexte de la présence de groupuscules rebelles pour en verrouiller tous les accès. Des milliers de réfugiés y furent pris au piège avant que Daesh s’en empare en 2015. Pour le libérer, Damas, aidé des bombardiers russes, le rasa en 2018. Ses habitants s’enfuirent et se dispersèrent tant bien que mal à l’étranger.

Le camp de Yabrouk, au sud de Damas, accueillait des dizaines de milliers de réfugiés palestiniens depuis 1957. Les Nations-Unies en assuraient la gestion. Au lendemain des printemps arabes, l’armée de Bachar el-Assad prit le prétexte de la présence de groupuscules rebelles pour en verrouiller tous les accès. Des milliers de réfugiés y furent pris au piège avant que Daesh s’en empare en 2015. Pour le libérer, Damas, aidé des bombardiers russes, le rasa en 2018. Ses habitants s’enfuirent et se dispersèrent tant bien que mal à l’étranger.