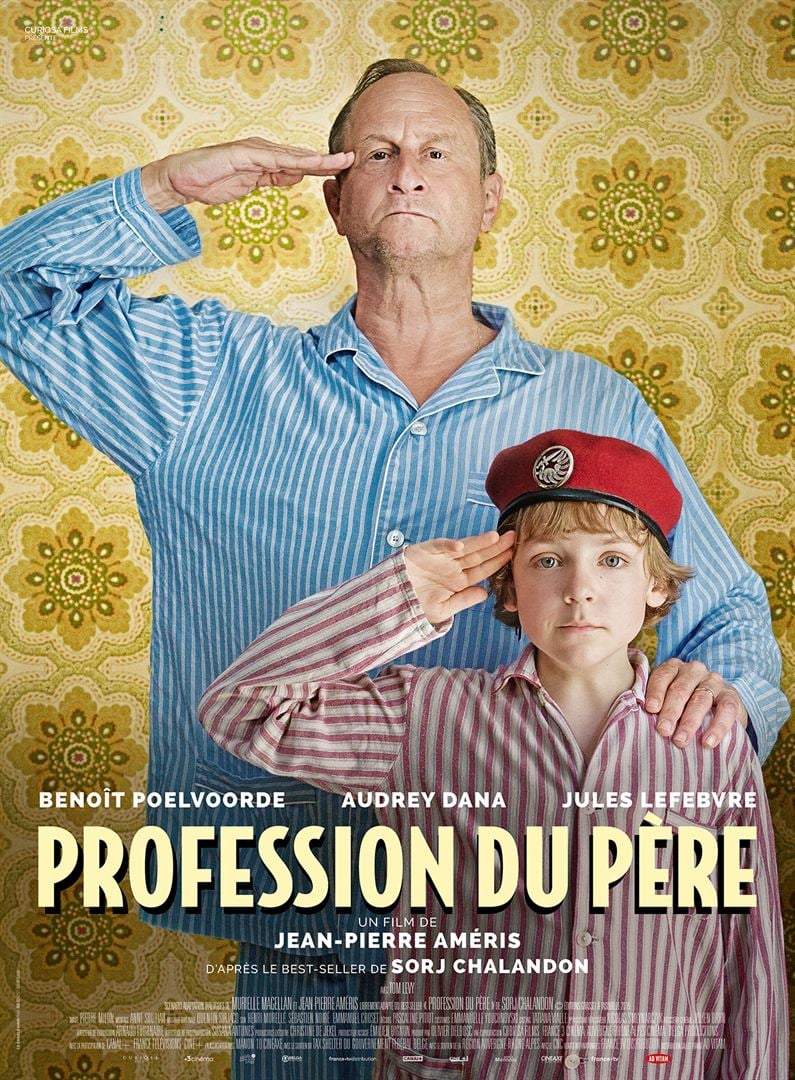

Lyon. 1961. Emile a onze ans. Son père (Benoît Poelvoorde) exerce sur lui une emprise que sa mère (Audrey Dana) peine à endiguer. Partisan de l’Algérie française, opposant enragé à De Gaulle, il l’a enrôlé dans une organisation imaginaire qui fomente des attentats en métropole. Sous la coupe de ce père autoritaire et violent, Emile est incapable de lui opposer la moindre résistance et entraîne bientôt un jeune camarade dans son délire.

Lyon. 1961. Emile a onze ans. Son père (Benoît Poelvoorde) exerce sur lui une emprise que sa mère (Audrey Dana) peine à endiguer. Partisan de l’Algérie française, opposant enragé à De Gaulle, il l’a enrôlé dans une organisation imaginaire qui fomente des attentats en métropole. Sous la coupe de ce père autoritaire et violent, Emile est incapable de lui opposer la moindre résistance et entraîne bientôt un jeune camarade dans son délire.

Je suis un fan inconditionnel de Sorj Chalandon. Je le découvre en 2006 grâce au prix Médicis qui couronne son deuxième roman, Une promesse. Je lis dans la foulée tous les autres avec une préférence pour le diptyque Mon traître/Retour à Killybegs sur le conflit irlandais. Jean-Pierre Améris, qui a l’habitude de s’inspirer d’auteurs contemporains (Anne Wiazemsky, Olivier Adam, David Foenkinos…), adapte son antépénultième roman sorti en 2015. Il y retrouve Benoît Poelvoorde qu’il avait déjà dirigé dans Les Émotifs anonymes et dans Une famille à louer.

Ce choix de casting est peut-être un des défauts du film. Car Poelvoorde est avant tout un acteur de comédie. Il a certes fait de nombreuses incursions dans la tragédie ; mais ses apparitions souvent bouffonnes prêtent plus souvent à rire qu’à trembler. Or le père de cette histoire n’est pas un personnage drôle. Au contraire, c’est un caractère violent, terrifiant. Ses apparitions devraient nous glacer, d’autant que ni sa femme, ni son fils ne lui opposent de résistance, laissant libre cours à sa mythomanie délirante. Le problème de Benoît Poelvoorde est qu’il ne nous fait pas peur.

Il y aurait de quoi. Car l’histoire est poignante qui confronte un homme malade, emporté par sa folie, et une femme et un enfant incapables de lui résister, victimes condamnées par avance de son emprise autoritaire. Le film de Jean-Pierre Améris est hélas un peu trop sage, sa reconstitution du début des années soixante un peu trop appliquée. Sa réalisation un peu fade peine à s’élever au-dessus du standard télévisuel.

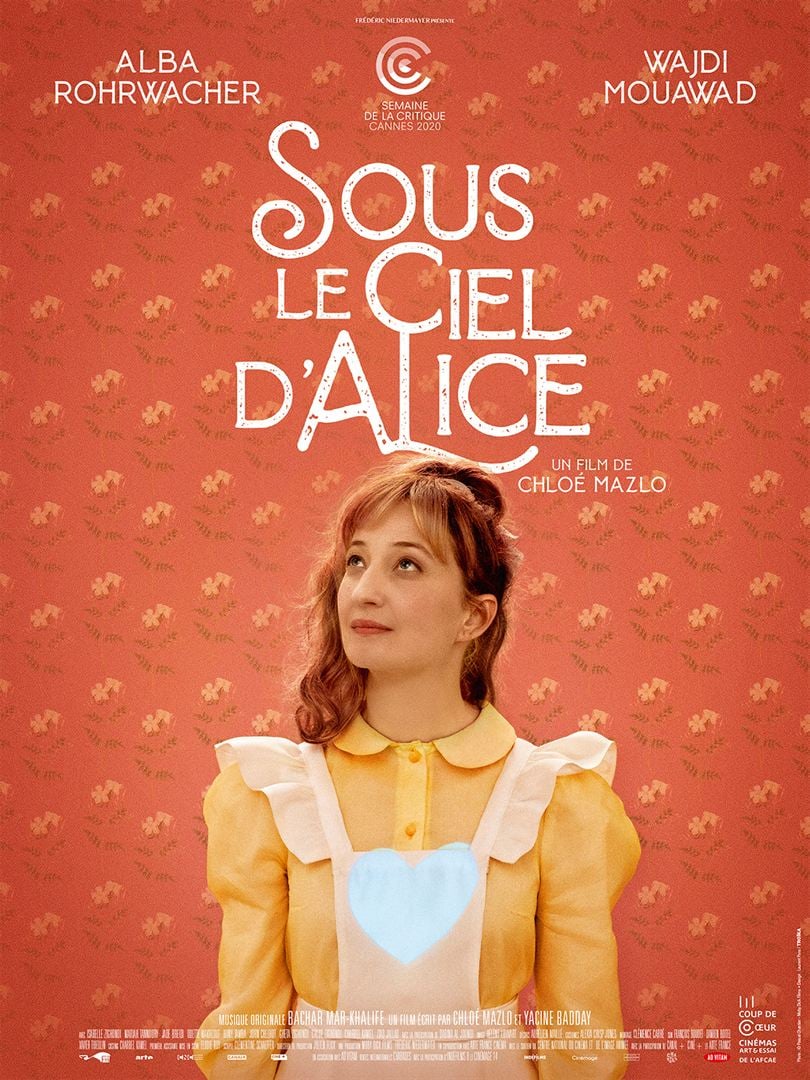

Alice est une jeune infirmière suisse qui quitte dans les années cinquante son pays natal pour s’installer au Liban. Elle y fait bientôt la connaissance d’un astrophysicien libanais, Joseph, et de son envahissante et chaleureuse fratrie : Mimi sa sœur, Georges son frère et Amal sa belle-soeur ainsi que leurs trois enfants. Alice et Joseph se marient et ont bientôt une fille, Mona. Dans la « Suisse du Moyen-Orient » qu’est alors le Liban, Joseph travaille à un projet fou, envoyer le premier Libanais sur la lune, tandis qu’Alice dessine et vend quelques unes de ses oeuvres. Mais tout bascule en 1975 avec la guerre civile libanaise qui obligera Alice à quitter la terre qui l’avait si généreusement accueillie vingt ans plus tôt.

Alice est une jeune infirmière suisse qui quitte dans les années cinquante son pays natal pour s’installer au Liban. Elle y fait bientôt la connaissance d’un astrophysicien libanais, Joseph, et de son envahissante et chaleureuse fratrie : Mimi sa sœur, Georges son frère et Amal sa belle-soeur ainsi que leurs trois enfants. Alice et Joseph se marient et ont bientôt une fille, Mona. Dans la « Suisse du Moyen-Orient » qu’est alors le Liban, Joseph travaille à un projet fou, envoyer le premier Libanais sur la lune, tandis qu’Alice dessine et vend quelques unes de ses oeuvres. Mais tout bascule en 1975 avec la guerre civile libanaise qui obligera Alice à quitter la terre qui l’avait si généreusement accueillie vingt ans plus tôt. Zorah (Isabelle Adjani), Djamila (Rachida Brakni) et Norah (Maïwenn) sont sœurs. Elles vivent en France auprès de leur mère. Leur père les a quittées brutalement vingt huit ans plus tôt en kidnappant leur frère cadet, Redah, dont elles n’ont depuis aucune nouvelle. Ce choc a provoqué chez elles un traumatisme qu’elles ont plus ou moins bien vécu. Norah, la benjamine, que son père avait kidnappée avec son frère mais qui a réussi à revenir en France, ne s’en est jamais remise et n’est pas arrivée à se stabiliser. Djamila, la cadette, s’est intégrée à la société française au-delà de toute espérance et est devenue maire de Saint-Quentin. Zorah l’aînée est dramaturge. Elle monte actuellement, malgré l’hostilité de ses sœurs et de sa mère, une pièce autobiographique racontant la jeunesse de ses parents. Sa fille, Farah (Hafsia Herzi) y interprète le rôle de sa mère.

Zorah (Isabelle Adjani), Djamila (Rachida Brakni) et Norah (Maïwenn) sont sœurs. Elles vivent en France auprès de leur mère. Leur père les a quittées brutalement vingt huit ans plus tôt en kidnappant leur frère cadet, Redah, dont elles n’ont depuis aucune nouvelle. Ce choc a provoqué chez elles un traumatisme qu’elles ont plus ou moins bien vécu. Norah, la benjamine, que son père avait kidnappée avec son frère mais qui a réussi à revenir en France, ne s’en est jamais remise et n’est pas arrivée à se stabiliser. Djamila, la cadette, s’est intégrée à la société française au-delà de toute espérance et est devenue maire de Saint-Quentin. Zorah l’aînée est dramaturge. Elle monte actuellement, malgré l’hostilité de ses sœurs et de sa mère, une pièce autobiographique racontant la jeunesse de ses parents. Sa fille, Farah (Hafsia Herzi) y interprète le rôle de sa mère. Nora, la cinquantaine, habite les quartiers nord de Marseille. Chaque matin, elle se lève aux aurores pour aller, en métro puis en bus, à Marignane faire le ménage dans les avions. Elle doit élever seule ses enfants. L’aîné, Ellyes, est en prison. Les trois autres sont à sa charge : un garçon, gros nounours paresseux, deux filles, dont la cadette, Sabah, à la recherche d’argent facile, est sur le point se prostituer, sans oublier sa belle-fille et son petit-fils. Nora a patiemment épargné l’argent nécessaire à une coûteuse opération dentaire. Pourra-t-elle utiliser cet argent pour elle-même ou devra-t-elle une fois de plus le sacrifier pour sa famille ?

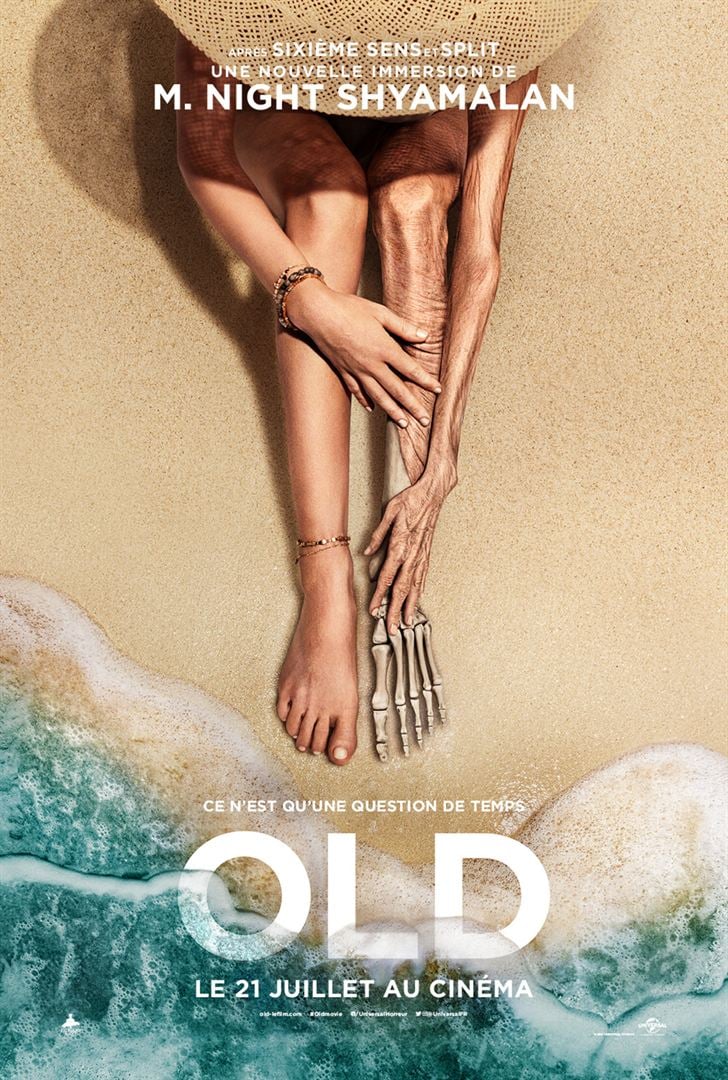

Nora, la cinquantaine, habite les quartiers nord de Marseille. Chaque matin, elle se lève aux aurores pour aller, en métro puis en bus, à Marignane faire le ménage dans les avions. Elle doit élever seule ses enfants. L’aîné, Ellyes, est en prison. Les trois autres sont à sa charge : un garçon, gros nounours paresseux, deux filles, dont la cadette, Sabah, à la recherche d’argent facile, est sur le point se prostituer, sans oublier sa belle-fille et son petit-fils. Nora a patiemment épargné l’argent nécessaire à une coûteuse opération dentaire. Pourra-t-elle utiliser cet argent pour elle-même ou devra-t-elle une fois de plus le sacrifier pour sa famille ? Des touristes se retrouvent piégés sur une plage mexicaine où ils vivent une terrifiante expérience de vieillissement accéléré.

Des touristes se retrouvent piégés sur une plage mexicaine où ils vivent une terrifiante expérience de vieillissement accéléré. Louis (Malik Zidi) est photographe dans les années 1860 à une époque où la photographie est encore un art balbutiant et le photojournalisme un métier inédit. Il vient de perdre son fils Lazare, jeune officier prometteur fauché à la bataille de Sébastopol. Il s’est mis en tête d’aller photographier le corps français expéditionnaire au Mexique. Mais, sans escorte militaire, ralenti par son lourd équipement, il se perd dans la forêt mexicaine. Il doit la vie sauve à la rencontre de Pinto (Leynar Gomez), un paysan analphabète.

Louis (Malik Zidi) est photographe dans les années 1860 à une époque où la photographie est encore un art balbutiant et le photojournalisme un métier inédit. Il vient de perdre son fils Lazare, jeune officier prometteur fauché à la bataille de Sébastopol. Il s’est mis en tête d’aller photographier le corps français expéditionnaire au Mexique. Mais, sans escorte militaire, ralenti par son lourd équipement, il se perd dans la forêt mexicaine. Il doit la vie sauve à la rencontre de Pinto (Leynar Gomez), un paysan analphabète. Ousmane Sembène (1923-2007) est souvent présenté comme le père du cinéma africain. Samba Gadjigo fut son bras droit pendant les vingt dernières années de sa vie. Il lui consacra une longue biographie, d’abord publiée aux Etats-Unis en 2010, car Gadjigo est professeur outre-Atlantique, puis traduite en français en 2013. C’est le même itinéraire qu’a suivi ce documentaire réalisé en 2015. Il sort sur nos écrans six ans plus tard seulement, à l’occasion de la réédition du Mandat, un des films les plus attachants de Sembène.

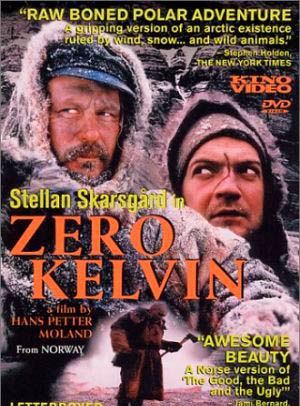

Ousmane Sembène (1923-2007) est souvent présenté comme le père du cinéma africain. Samba Gadjigo fut son bras droit pendant les vingt dernières années de sa vie. Il lui consacra une longue biographie, d’abord publiée aux Etats-Unis en 2010, car Gadjigo est professeur outre-Atlantique, puis traduite en français en 2013. C’est le même itinéraire qu’a suivi ce documentaire réalisé en 2015. Il sort sur nos écrans six ans plus tard seulement, à l’occasion de la réédition du Mandat, un des films les plus attachants de Sembène. À Oslo, dans les années 1920, le jeune poète Henrik Larsen (Gard B. Eidsvold) essaie sans succès de vivre de sa plume. Il est amoureux de Gertrude mais n’est pas certain des sentiments qu’elle lui porte en retour. Pour amasser un pécule, il décide d’aller passer une saison de chasse au Groenland. Il y rejoint un trappeur irascible (Stellan Skarsgård) et un scientifique placide (Bjørn Sundquist). La cohabitation entre les trois hommes tourne vite à l’aigre.

À Oslo, dans les années 1920, le jeune poète Henrik Larsen (Gard B. Eidsvold) essaie sans succès de vivre de sa plume. Il est amoureux de Gertrude mais n’est pas certain des sentiments qu’elle lui porte en retour. Pour amasser un pécule, il décide d’aller passer une saison de chasse au Groenland. Il y rejoint un trappeur irascible (Stellan Skarsgård) et un scientifique placide (Bjørn Sundquist). La cohabitation entre les trois hommes tourne vite à l’aigre. Antonio Ligabue (1899-1965) fut un peintre naïf qui acquit tardivement une relative célébrité dans l’Italie de l’après-guerre. Il souffrit toute sa vie de graves troubles psychiatriques qui provoquèrent de multiples internements en institutions spécialisées et le maintinrent en marge de la société.

Antonio Ligabue (1899-1965) fut un peintre naïf qui acquit tardivement une relative célébrité dans l’Italie de l’après-guerre. Il souffrit toute sa vie de graves troubles psychiatriques qui provoquèrent de multiples internements en institutions spécialisées et le maintinrent en marge de la société. Tony (Tim Roth) et Chris (Vicky Krieps) laissent derrière eux leur fille, June, pour s’installer quelques jours d’été sur l’île de Fårö en Suède, où vécut Bergman et où le grand réalisateur suédois tourna quelques uns de ses films. Tony est un cinéaste réputé, invité à Fårö pour y animer une master class. Chris, beaucoup plus jeune, réalisatrice elle aussi, peine à écrire son prochain film. Elle en raconte la trame à son conjoint qui l’écoute d’une oreille distraite : il y sera question de deux anciens amants, Amy (Mia Wasikowska) et Joseph (Anders Danielsen Lie), réunis par hasard sur une île suédoise pour le mariage d’un ami commun, qui, à l’occasion de la noce, renouent leur liaison.

Tony (Tim Roth) et Chris (Vicky Krieps) laissent derrière eux leur fille, June, pour s’installer quelques jours d’été sur l’île de Fårö en Suède, où vécut Bergman et où le grand réalisateur suédois tourna quelques uns de ses films. Tony est un cinéaste réputé, invité à Fårö pour y animer une master class. Chris, beaucoup plus jeune, réalisatrice elle aussi, peine à écrire son prochain film. Elle en raconte la trame à son conjoint qui l’écoute d’une oreille distraite : il y sera question de deux anciens amants, Amy (Mia Wasikowska) et Joseph (Anders Danielsen Lie), réunis par hasard sur une île suédoise pour le mariage d’un ami commun, qui, à l’occasion de la noce, renouent leur liaison.