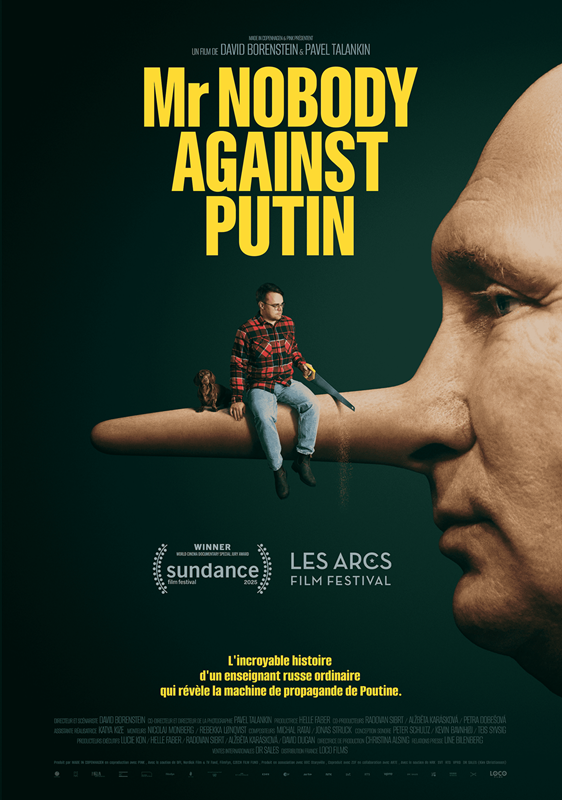

Pavel Talankin est un Russe ordinaire. Il travaille dans le lycée d’une petite ville de l’Oural où il a été scolarisé. Chargé de l’animation culturelle et des captations vidéo, il assiste à partir de 2022 à la militarisation de l’éducation. Il s’en émeut, manifeste son désaccord par des actions qui auraient pu le conduire en prison (il décroche le drapeau russe du fronton de l’école, remplace la lettre Z collée aux carreaux par la lettre X de soutien aux réfugiés ukrainiens) et opte finalement pour une autre stratégie. Il fera benoîtement son travail, enregistrera les cérémonies organisées au lycée…. et les montera, avec la complicité d’un producteur danois, dans un film qui témoignera de la dérive totalitaire du régime. La réalisation de ce film aura pour Pavel Talankin un prix : son ostracisme définitif de Russie.

Le cinéma peut changer la vie. Il peut changer la vie de ceux qui le regardent. Mais, plus radicalement encore, il peut changer la vie de ceux qui le fabriquent. Certains films nécessitent pour être réalisés un sacré courage. Celui-ci en fait partie et force, pour ce seul motif, notre admiration et justifie les applaudissements spontanés qui ont fusé après sa dernière image.

Qui parmi nous aurait fait preuve d’un tel courage dans sa situation ? Qui, face à un régime dont il désapprouve les pratiques, aurait préféré à la lâche collaboration, la révolte, le sacrifice et l’exil ? Qui aurait accepté de quitter son pays, sa famille, son travail, sans espoir de retour, et de connaître un exil anonyme dans un pays étranger (Pavel Talankin vit désormais en République tchèque), avec la menace permanente d’une action de représailles sur soi ou sur ses proches ?

Ce documentaire à charge se fonde sur un pari sympathique de modestie et d’humour qui rappelle dans la forme ceux de Michael Moore (que diable est devenu le réalisateur de Fahrenheit 9/11 ?). Pavel Talankin est un « Mr Nobody », un monsieur tout-le-monde, habitant ordinaire d’une ville ordinaire. Il en a conscience, ne se pousse pas du col, ne s’érige pas en héros.

Une fois posé le cadre de son film et en avoir salué le courage indéniable, on est toutefois bien obligé d’en faire une critique cinématographique. Et hélas, il n’y a pas grand-chose à en dire. Car Pavel Talankin n’a pas grand-chose à filmer sinon des scènes répétitives de discours officiels, de défilés au pas de l’oie qui témoignent du bourrage de crâne et de la militarisation de la société russe. Les passages les plus saillants sont ceux où il s’attache à des personnages pour incarner des situations : une lycéenne au sourire triste dont le frère sera tué sur le front ukrainien, un professeur d’histoire à la lippe arrogante qui s’est fait le héraut du poutinisme. C’est la principale limite de ce documentaire que je me sens bien mesquin de ne pas couvrir d’étoiles.