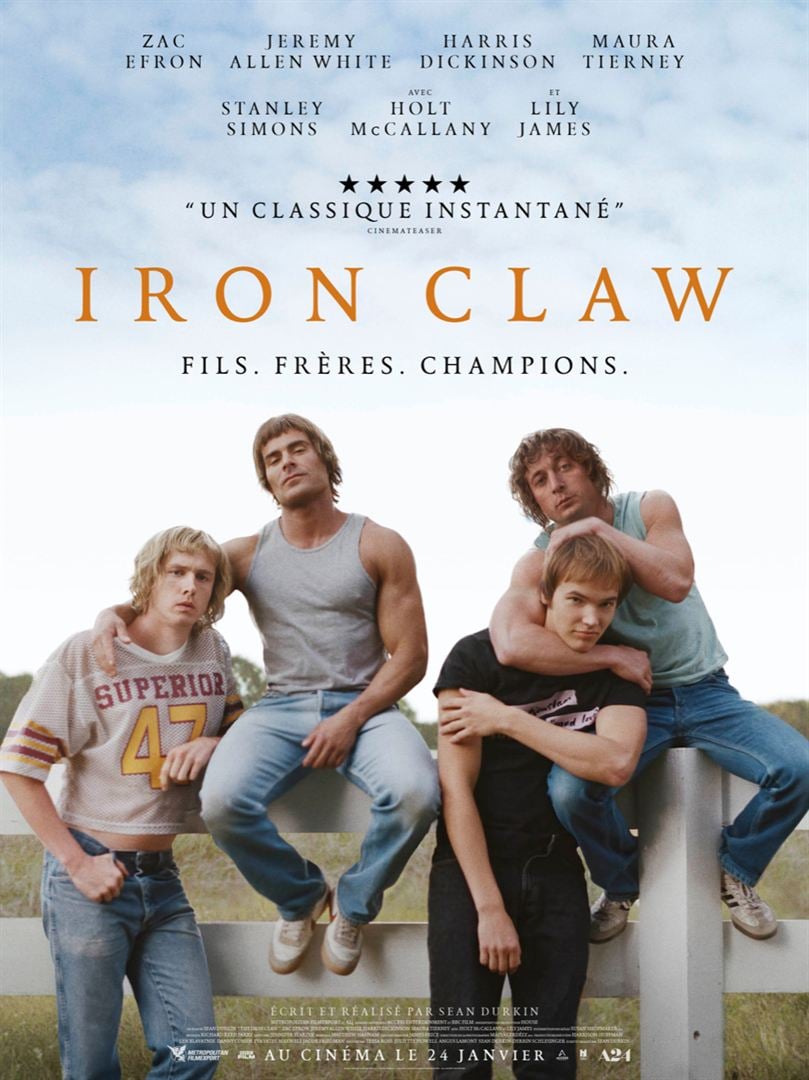

Les frères Von Erich forment une fratrie légendaire de catcheurs. Entraînés par leur père, Fritz Von Erich qui fut lui-même un catcheur professionnel et créa sa propre association de catch à Dallas à la fin des années 60, ils remportèrent plusieurs titres avant de connaître des destins tragiques.

Les frères Von Erich forment une fratrie légendaire de catcheurs. Entraînés par leur père, Fritz Von Erich qui fut lui-même un catcheur professionnel et créa sa propre association de catch à Dallas à la fin des années 60, ils remportèrent plusieurs titres avant de connaître des destins tragiques.

Le catch est un spectacle fascinant à la frontière du sport et du théâtre. Des athlètes bodybuildés, costumés et grimés, y feignent des combats épiques. Assez bizarrement, cette comédie où tout ou presque est faux fait bon ménage avec la compétition et donne lieu à des classements et des médailles – on me rétorquera, et on aura raison, qu’au théâtre aussi on décerne des prix pours les meilleurs acteurs.

Le catch est un sport fondamentalement américain qui, s’il a essaimé au Japon ou au Mexique n’est guère populaire en Europe sauf au Royaume-Uni. Je serais bien en mal de citer des films qui lui sont consacrés sinon celui dans lequel jouait Mickey Rourke, défiguré par les opérations esthétiques et les médicaments, The Wrestler.

Iron Claw est un film américain des plus classiques qui raconte, sur quarante ans, l’histoire d’une famille. Son titre est malin : Iron Claw est la fameuse prise de Fritz Von Erich avec laquelle il achevait ses adversaires, mais c’est aussi l’étau dans lequel ce père toxique a étouffé ses propres enfants.

Car, autant sinon plus qu’un film sur le catch, la discipline de fer qu’il exige de ses athlètes et la part de chiqué et de combines qu’il comprend, Iron Claw est une tragédie grecque. C’est un film tragique dont les protagonistes sont condamnés à disparaître les uns après les autres, condamnés par la malédiction qui plane sur la famille Von Erich. Cette malédiction n’a rien de surnaturel. C’est la tragique conséquence d’une éducation oppressante exercée par un père autoritaire et complotiste qui entend se venger grâce à ses fils des échecs qu’il a lui-même subis. Il leur a fixé un seul objectif : remporter les trophées qu’il n’a pas été capable de conquérir.

Iron Claw est réalisé par Sean Durkin, honnête faiseur du cinéma américain, auquel on doit en 2012 Martha Marcy May Marlene, un film sur l’emprise sectaire. Il a confié le rôle principal à Zac Efron – que j’ai confondu avec Joaquin Phenix – métamorphosé par le bodybuilding et une coupe de cheveux qui n’est guère à son avantage. Le personnage le plus impressionnant du film est celui de son père, qui aurait pu être plus venimeux encore si l’interprétation de Holt McCalanny avait été moins plate. Mais dans ce film très masculin, qui sue la testosterone, ma préférence est allée à ses deux actrices féminines : Lily James qui, depuis son rôle d’ingénue dans Downton Abbey, creuse lentement son chemin et Maura Tierney, inoubliable dans The Affair.

Iron Claw pâtit de son classicisme. C’est un grand et beau film, comme Hollywood sait les faire qui, sur un rythme pépère, raconte pendant plus de deux heures de temps, sans un moment d’ennui, une histoire qui se déroule sur plusieurs décennies. Iron Claw ne révolutionnera pas le septième art mais offre aux spectateurs un bon moment de cinéma.

Marie, la quarantaine, a une vie passablement compliquée. Criblée de dettes, elle vit dans une caravane dans le Briançonnais. Pour boucler ses fins de mois, elle trafique des cigarettes à la frontière grâce à la complicité de son amant, un policier de la PAF. Un jour, elle recueille sur la route enneigée Souleymane, un réfugié gambien, qui lui suggère d’utiliser son break pour transporter d’autres migrants.

Marie, la quarantaine, a une vie passablement compliquée. Criblée de dettes, elle vit dans une caravane dans le Briançonnais. Pour boucler ses fins de mois, elle trafique des cigarettes à la frontière grâce à la complicité de son amant, un policier de la PAF. Un jour, elle recueille sur la route enneigée Souleymane, un réfugié gambien, qui lui suggère d’utiliser son break pour transporter d’autres migrants. Mathieu (Yvan Attal) et Vincent (Guillaume Canet) sont architectes à Nice. Diplômés de la même école, ils ont scellé leur amitié lorsque Vincent a risqué sa vie pour Mathieu et pour son épouse Juliette (Marie-Josée Croze) qu’un drogué en crise de manque avait pris en otages. Mais les infidélités de Vincent, qui mettent à l’épreuve le couple explosif qu’il forme avec Delphine (Maïwenn), portent un coup à leur amitié.

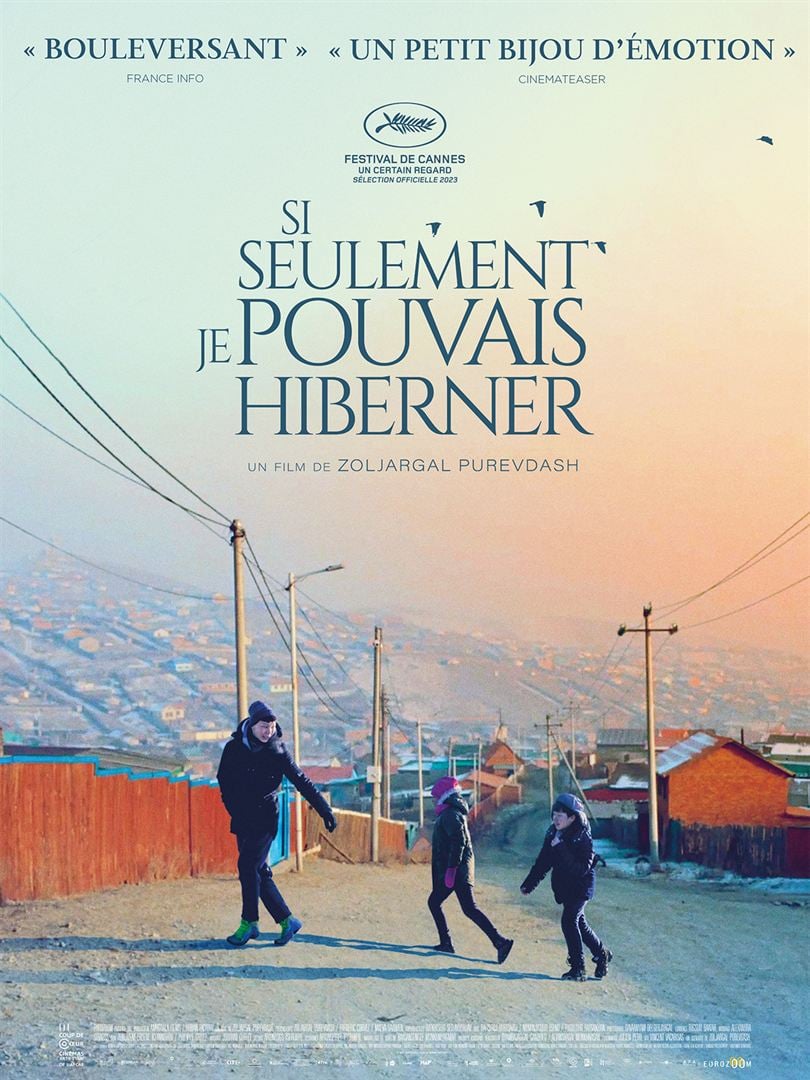

Mathieu (Yvan Attal) et Vincent (Guillaume Canet) sont architectes à Nice. Diplômés de la même école, ils ont scellé leur amitié lorsque Vincent a risqué sa vie pour Mathieu et pour son épouse Juliette (Marie-Josée Croze) qu’un drogué en crise de manque avait pris en otages. Mais les infidélités de Vincent, qui mettent à l’épreuve le couple explosif qu’il forme avec Delphine (Maïwenn), portent un coup à leur amitié. Ulzii est un brillant élève que son professeur de physique encourage à se présenter aux Olympiades scientifiques. S’il l’emporte, il pourra décrocher une bourse pour une meilleure école et, qui sait, pour une université à l’étranger. Mais Ulzii est d’un milieu modeste. Sa famille a quitté la campagne pour s’installer en périphérie de la ville, dans une yourte que, depuis la mort de son père, sa mère, qui a sombré dans l’alcoolisme, peine à chauffer. Face à cette mère démissionnaire, c’est à Ulzii qu’incombe la responsabilité de trouver l’argent pour nourrir ses trois cadets.

Ulzii est un brillant élève que son professeur de physique encourage à se présenter aux Olympiades scientifiques. S’il l’emporte, il pourra décrocher une bourse pour une meilleure école et, qui sait, pour une université à l’étranger. Mais Ulzii est d’un milieu modeste. Sa famille a quitté la campagne pour s’installer en périphérie de la ville, dans une yourte que, depuis la mort de son père, sa mère, qui a sombré dans l’alcoolisme, peine à chauffer. Face à cette mère démissionnaire, c’est à Ulzii qu’incombe la responsabilité de trouver l’argent pour nourrir ses trois cadets. Gracie Atherton (Julianne Moore) et Joe Yoo avaient défrayé la chronique deux décennies plus tôt lorsque leur liaison avait été rendue publique : mariée et déjà mère de trois enfants, Gracie avait à l’époque des faits trente-six ans et Joe, stagiaire dans l’animalerie gérée par Gracie, treize à peine. Vingt-quatre ans plus tard, alors que le tohu-bohu autour de cette affaire est retombé et que Gracie, une fois purgée sa peine de prison, est revenue vivre à Savannah avec Joe et a fondé avec lui une famille, Hollywood s’apprête à tirer de leur histoire hors normes un film. L’actrice Elizabeth Berry (Natalie Portman) se voit confier le rôle de Gracie. Pour préparer le tournage, la production l’a envoyée à Savannah et a obtenu de Gracie qu’elle ouvre à Elizabeth les portes de sa maison.

Gracie Atherton (Julianne Moore) et Joe Yoo avaient défrayé la chronique deux décennies plus tôt lorsque leur liaison avait été rendue publique : mariée et déjà mère de trois enfants, Gracie avait à l’époque des faits trente-six ans et Joe, stagiaire dans l’animalerie gérée par Gracie, treize à peine. Vingt-quatre ans plus tard, alors que le tohu-bohu autour de cette affaire est retombé et que Gracie, une fois purgée sa peine de prison, est revenue vivre à Savannah avec Joe et a fondé avec lui une famille, Hollywood s’apprête à tirer de leur histoire hors normes un film. L’actrice Elizabeth Berry (Natalie Portman) se voit confier le rôle de Gracie. Pour préparer le tournage, la production l’a envoyée à Savannah et a obtenu de Gracie qu’elle ouvre à Elizabeth les portes de sa maison. Stella est une jeune femme insouciante qui rêve de chanter à Broadway avec la bande d’amis qui l’entourent. Mais, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale brisent la vie de cette jeune juive berlinoise. Arrêtée en 1943 par la Gestapo, elle est soumise à un terrible chantage : dénoncer ses amis ou bien être déportée avec ses parents à Auschwitz.

Stella est une jeune femme insouciante qui rêve de chanter à Broadway avec la bande d’amis qui l’entourent. Mais, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale brisent la vie de cette jeune juive berlinoise. Arrêtée en 1943 par la Gestapo, elle est soumise à un terrible chantage : dénoncer ses amis ou bien être déportée avec ses parents à Auschwitz. François Schaar (Daniel Auteuil) est un ténor du barreau propulsé au cœur de l’arène médiatique depuis qu’il assure la défense des parents de deux enfants assassinés par un pédophile. Alors que la pression s’accroît, un lourd secret familial, tu depuis presque trente ans, est sur le point d’être révélé.

François Schaar (Daniel Auteuil) est un ténor du barreau propulsé au cœur de l’arène médiatique depuis qu’il assure la défense des parents de deux enfants assassinés par un pédophile. Alors que la pression s’accroît, un lourd secret familial, tu depuis presque trente ans, est sur le point d’être révélé. Georgie (Lola Campbell), douze ans à peine, vient de perdre d’une longue maladie sa mère qui l’élevait seule. La gamine s’est inventé un oncle pour tromper la vigilance des services sociaux. Elle réussit parfaitement à se gérer seule avec l’argent qu’elle gagne en trafiquant des vélos volés. Mais un jour son père biologique(Harris Dickinson remarqué dans

Georgie (Lola Campbell), douze ans à peine, vient de perdre d’une longue maladie sa mère qui l’élevait seule. La gamine s’est inventé un oncle pour tromper la vigilance des services sociaux. Elle réussit parfaitement à se gérer seule avec l’argent qu’elle gagne en trafiquant des vélos volés. Mais un jour son père biologique(Harris Dickinson remarqué dans  À Londres à l’époque victorienne vit le docteur Godwin Baxter (Willem Dafoe). Le corps mutilé par les expériences pratiquées sur lui par son propre père, il mène à son tour des expériences monstrueuses sur des animaux comme sur des humains. Il a repêché dans la Tamise le corps d’une suicidée et l’a ramenée à la vie en lui greffant le cerveau du foetus encore en vie qu’elle portait. La jeune femme, baptisée Bella (Emma Stone) présente l’apparence d’une adulte formée mais a la maturité d’un nouveau-né. Le docteur Baxter s’adjoint un de ses élèves de la faculté de médecine, Max McCandles (Ramy Youssef) pour veiller sur le développement de la jeune ingénue. Mais, avide de découvrir le vaste monde, Bella trompe leur surveillance pour s’enfuir avec un coureur de jupons, Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo). Les voilà partis pour un long voyage.

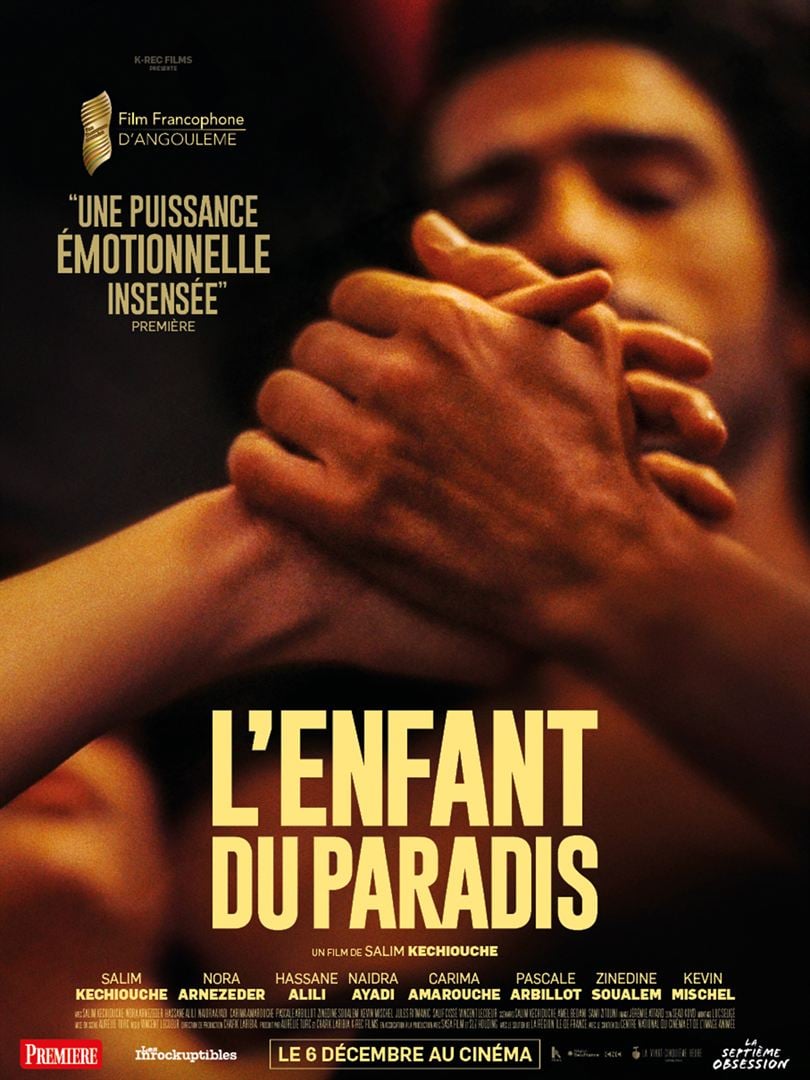

À Londres à l’époque victorienne vit le docteur Godwin Baxter (Willem Dafoe). Le corps mutilé par les expériences pratiquées sur lui par son propre père, il mène à son tour des expériences monstrueuses sur des animaux comme sur des humains. Il a repêché dans la Tamise le corps d’une suicidée et l’a ramenée à la vie en lui greffant le cerveau du foetus encore en vie qu’elle portait. La jeune femme, baptisée Bella (Emma Stone) présente l’apparence d’une adulte formée mais a la maturité d’un nouveau-né. Le docteur Baxter s’adjoint un de ses élèves de la faculté de médecine, Max McCandles (Ramy Youssef) pour veiller sur le développement de la jeune ingénue. Mais, avide de découvrir le vaste monde, Bella trompe leur surveillance pour s’enfuir avec un coureur de jupons, Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo). Les voilà partis pour un long voyage. La petite quarantaine, Yazid est un acteur qui a décroché quelques rôles avant de sombrer dans l’alcool et dans la drogue. Son couple s’y est fracassé. Mais Yazid est en train de remonter la pente, de renouer avec son fils désormais adolescent, de construire une relation stable avec Garance, une actrice comme lui, avant de retrouver la scène.

La petite quarantaine, Yazid est un acteur qui a décroché quelques rôles avant de sombrer dans l’alcool et dans la drogue. Son couple s’y est fracassé. Mais Yazid est en train de remonter la pente, de renouer avec son fils désormais adolescent, de construire une relation stable avec Garance, une actrice comme lui, avant de retrouver la scène.